"适者生存"不仅是陈词滥调,更是人类生存的基本法则。在马斯洛需求层次理论中,安全需求(对稳定与保护的渴求)仅次于食物与水。战争直接威胁这种安全感,因此理解战争是维护和平的前提。

兵棋推演作为认知战争本质的最古老工具,本质上是种预演——通过智力模拟帮助领导者在投入生命与国本前理解复杂高风险的决策。尽管其效用经久不衰,但其形式演进速度已滞后于现代战场需求。

当前兵棋推演的弊端

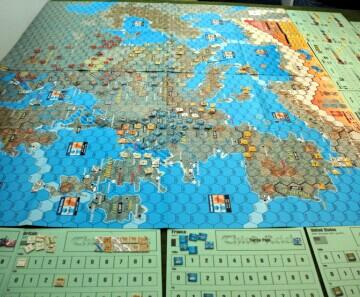

兵棋推演不可或缺,但其应用常陷于过时、误用与误解。在某些国防领域,它沦为验证偏见的舞台——高层寻求既有观念的佐证而非洞察新型威胁。更糟糕的是,兵棋推演仍固守模拟形态:参演者围聚地图、移动标识、做出主观选择并想象剩余场景。

传统模式假定人类决策是冲突核心。这仍具现实性,但战场正急速演变——人类因素不再孤立运作。随着军队日益依赖无人系统、自主平台与AI驱动作战,战争模拟方法必须同步革新。

在备战2030年的战争过程中,无法承受继续依赖1980年代的兵棋推演方法。推演现代化升级的紧迫性不是选项,而是集体安全的必然要求。

算法化战争的崛起

需正视:部分预测表明到2030年代,军队中三分之一可能由机器人系统构成。在乌克兰,无人机年产量正迈向250万架门槛。这并非推测——其已重塑战争形态。

在此背景下,仅模拟人类决策的兵棋推演存在严重缺陷。执行算法战术的自主无人机群不仅改变战争特性,更颠覆战斗速度、规模与不可预测性。忽视这些发展将导致推演脱离现实——无机器参与的推演即脱离现实的游戏。

决策机制本身正经历剧变。尽管高层决策者仍依赖经验直觉,但研究表明在随机性与模糊性增强的情境中过度自信风险上升。当面对数千自主平台与传感器的系统级交互时,即便老练的直觉判断亦显不足。

技术作为催化剂而非拐杖

推演现代化的工具已然存在。数字环境可模拟兵力部署、后勤流与法规遵从等全要素,用户通过自然语言、语音或键盘交互。技术进步为兵棋推演带来革新希望,指挥官可实时压力测试战略,并通过可复现的数字线程追踪每项决策。

这并非科幻,而是未被充分利用的技术现实。

然而防务界仍固守推演的传统定义。某国防部关联机构资深从业者宣称:"若参演者或主办方在推演后能更高效执行必要任务,即体现价值。余者无关紧要。"另一专家全盘否定结果重要性,称"兵棋推演关乎理念而非事实"。

此思维模式危险。战略或许根植理念,但执行立足事实。正如丘吉尔警示:"战略再精妙,亦需时常审视结果。"

迈向兵棋推演的新定义

指挥官的期望已然进化(即便工具尚未跟进)。1945年,艾森豪威尔将军可能要求参谋部以纸笔图钉呈现欧洲战区的后勤覆盖;2025年,卡沃利将军提出相同需求时,预期将获得具备动态更新、AI增强预测与实时作战反馈的数字界面。

遗憾的是,欧盟司令部与北约指挥官仍过度依赖模拟工具。他们所需的是嵌入规划流程的决策支持系统——而非附属品或事后补救措施。

这要求对兵棋推演进行重新定义。

新定义

兵棋推演不应被视作人类战略的沙龙游戏,而应成为在战略、战役与战术层面探索冲突的严谨可复现方法。其涵盖人类决策与系统级交互行为,并在合成数字环境中实施。

新定义提案如下:

兵棋推演是在战略至战术层面的合成环境中,对冲突或竞争的人类行为与系统级交互进行模拟。

此定义弥合认知与计算、人员与平台、直觉与算法反馈间的鸿沟。既涵盖自主性与人工智能的日益重要作用,亦不排斥不可或缺的人类要素。

利害攸关

兵棋推演必须进化的原因不仅在于其能够进化,更因其必须进化。定义至关重要。现行模式无法为领导者提供设计高效、经济且应对未来威胁的兵力结构所需的清晰认知。

推演现代化滞后将导致关键决策信息失真、资源浪费,最严重的是误判未来战争本质。风险巨大,2030年的战场不会等待模拟思维追赶。

为做好准备,必须模拟战争的历史形态与未来演变。

参考来源:realcleardefense