高利贷与贫困陷阱:孰因孰果——反思民国时期农村借贷的利率问题

基于卜凯农村调查提供的20世纪30年代的县级数据,本文对不同的假说进行了检验。对于制度的效率,本文用租佃率(或自耕农比例)来衡量,因为租佃合约的执行同样需要以契约执行方面的制度为基础。结果表明,“垄断剥削”说不具有显著的解释能力,制度的效率、收入水平等对农村借贷利率的高低却有显著的影响。这时,高利贷并不是贫困的原因,相反,贫困以及市场制度方面的缺陷加剧了高利贷。

随着对贫困人口关注的增加,民间借贷或非正规金融也得到越来越多的关注。尤其是在国际组织的扶贫努力中,发展非正规金融成为一个重要的方面。尽管它的利率往往高出正规金融甚多,却被逐渐证明具有其合理性。但在大多数关于传统中国农村的研究看来,各种非正规金融因其高利贷特征而被视为对农民的剥削,它不仅无助于减少贫困,反而加剧两极分化,造成贫困陷阱,甚而导致农村破产的惨况。这一认识在20世纪30年代的农村借贷研究中得以系统化,及至今日,仍然是对民间金融采取抑制政策的一个重要出发点。

那么,为什么对待“高利贷”会有两种截然不同的态度?是否仅仅因为新古典经济学的理论偏见,所以当今的不少研究理所当然地将借贷视为扶贫工具?还是因为传统中国的社会性质特殊,所以民间借贷的功能也不一样?下面首先对各种观点或假说的源流略为梳理,其次,本文试图将它们置于可检验的框架,并运用20世纪30年代的县级农村调查数据来检验各种假说的解释力,由此澄清民间借贷与贫困陷阱间的关系。此外,20世纪的经典讨论中往往以地权制度为基础论证高利贷剥削,这一假说也在本文的检验之列。它不仅关系到对高利贷成因的探讨,也将有助于我们理解传统农村的地权制度,而后者无疑又是理解传统农村社会经济形态的一大关键。

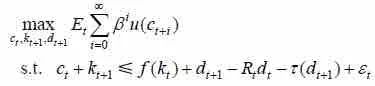

本文不如从一个标准的Ramsey模型出发,来考虑个体的借贷决策问题:

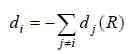

其中,c、k分别为消费和投资;d为借贷额,为正代表借款,为负代表放款;R为利率;τ (d) 为借贷交易成本,按一般情形可设为固定成本;ε为随机扰动,不妨设它存在一些独立的来源,且其一是偿债风险,所以它的方差(令为Ω)与同期的d存在相关性。上述问题可以由标准方法求解。对于完全竞争市场,假设值函数形如V(k, d),并将其精确到泰勒展开的二阶项,则可得到与常见形式接近的实际利率表达式:

式中仅有字母下标的代表本期偏导,含-1(+1)代表上期(下期)偏导。该式提供了利率的两种等价表达,它们的第一、二项均分别代表无风险回报率与风险溢价,这与通常的利率表达式无异。当然,这里的风险既可能是金融市场文献中所关心的投资失败等技术性风险,更可能是借贷契约执行困难、抵押品产权归属存在争议等引起的制度性风险。后者对于民间借贷——尤其是传统社会的民间借贷,具有更加重要的意义。第三项是由固定交易成本引起的,λ为借贷参与约束的拉格朗日乘子。

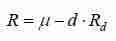

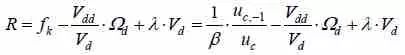

接下来考虑市场结构的影响。式(2)的三个部分均是由效用和成本因素构成的,与市场结构无关,不妨合并用μ表示,称为补偿利率。它表明的是每个个体愿意接受的利率,在此基础上将通过市场均衡条

件形成市场利率。完全竞争情形下采取的市场均衡条件是,单

个个体对它的影响可以忽略不计。但非完全竞争时,个体将考虑自身选择对市场均衡以及均衡利率的影响。一般地,对于任一个体,均衡条件形如式(3),且进入其约束条件:

(3)

这样,利率表达式也将比式(2)添加一项,如式(4)所示:

(4)

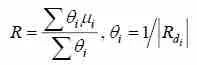

式(4)中的Rd系由式(3)反函数所得,代表在其他个体需求或供给函数给定的条件下,个体i的决策对均衡利率的影响。 又将式(4)代入市场均衡条件式(3),易得

(5)

式(5)意味着,均衡利率可以视为个体补偿利率的加权平均,而对市场均衡影响力越弱或者说市场势力越弱的个体,所占权数越大。极端地,假设借债人完全没有市场势力,而放债人却有一定的市场势力,那么,借债人就不得不以和补偿利率相当的水平借债,他从交易中获得的改进将极其微弱,剩余主要由放债人囊获。

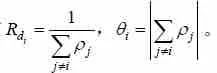

那么,如何衡量市场势力呢?由式(3)可见,它取决于个体的供求函数。理论上,通过式(3)、式(4)联立,解微分方程组,就可以得到个体供求函数的解析形式,并解出均衡价格和供求。尽管一般的解析形式并不容易得到,但若设,可得

且有

从中可见,某一个体的补偿利率曲线较陡,将会加强他人的市场势力,反过来使自身在均衡利率中的权数越大。而且,这类个体数目的添加也将起到类似的效果。当然,如果所有个体的市场势力相当,个体数目又足够多,那每一个体的市场势力都将趋于零,也就退化为完全竞争市场。

这时,我们可以来考虑贫富分化或基尼系数提高的可能影响。倘若维生借贷论中的垄断假设成立,在效用函数和生产函数为凹的假设下,贫富分化首先会增加需要借款的穷人数目,其次会在富人的补偿利率曲线变平的同时让穷人的曲线变陡,这两方面都会增加原有富人的市场势力。同时,借款人越穷,补偿利率也越高。总之,贫富分化既意味着μi增加,也意味着μi较高的穷人其θi增加或富人的垄断势力提高,二者将交织在一起共同抬高利率水平,而不仅仅是以线性方式作用于利率。不过,如果市场上以受交易成本影响较大的小额借贷为主的话,贫富分化又可能带来规模效应。这时,每个借款人的借款需求可能会增加,每个放款人则面对更多的借款人,两者都能起到扩大规模、降低利率的作用。尽管文献中通常强调的是抬高利率的方面,但后一影响亦不可忽视。

此外,为了完整检验维生借贷的“垄断-剥削”假说,还需考虑放债人的超经济手段如何影响上述模型。一般意义上的超经济手段太宽泛,很难完全刻画,但我们可以仅就农村借贷中的超经济手段而论。在文献中基本形成共识的是,借贷本身是自由的,超经济手段主要体现在偿还阶段。比较常见的如放债人在度量衡和货币成色上采用比出借时更苛刻的标准、在不能如约偿还时通过暴力等手段强制执行。对于前者,由于这些标准实际上都是人所能详的规例,事前即可预期,已经反映在完整的利率中,所以对模型并无实质影响。至于超经济的强制执行,既可能使高利贷得以突破常规的偿还能力约束,也可能因减少放款人的风险而降低其补偿利率,并由此拉低均衡利率。但在“垄断-剥削”假说下,后一效应应该较弱,因为利率水平主要取决于借款方的补偿利率。

在讨论超经济手段时,现有文献的一大缺陷是忽视了它所受的经济约束。在将中国的传统经济界定为封建经济的同时,拥有封建土地所有权的地主即被划为统治阶级,农民和地主间的经济往来因此只能是被统治阶级剥削的一种表现。但是,即便接受封建经济的界定,也如Epstein(2000,第49页)在对西欧封建经济的讨论中所指出的那样,仅仅用劳动关系和土地所有制来定义封建模式而忽视市场结构,将会使得这个概念失去分析价值,因为它对封建经济为何形成、如何变迁都无法提出解释。一旦考虑到市场结构带来的经济约束,那么,在竞争越充分的市场里,使用超经济手段的成本会越高,收益会越低。如前所述,当贫富分化比较严重时,借贷市场的垄断性可能越强,具有垄断势力的地主从而会有更大空间来使用超经济手段。事实上,封建论者关于中国农户的分类不得不放弃地主与佃农的两分法,而是“基于富力而同时参照雇佣关系”,改用地主、富农、中农、贫农、雇农的划分,实际上已经承认了这点(孙冶方,1983,第52—74页)。所以,所谓的封建关系很可能只是在贫富分化已经很严重时对高利贷有一个附加的贡献。

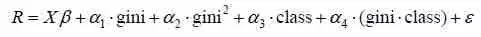

根据上述讨论,可以设置如下回归方程来检验“垄断-剥削”假说:

(6)

其中,X为控制变量,包括收入、借贷规模、影响契约执行的制度环境等影响补偿利率的常规因素;gini为基尼系数,是对贫富分化的衡量。如前所述,在控制了借贷规模的条件下,它的作用主要体现在提高借款穷人的补偿利率和增强放款富人的市场势力上,所以应该会对利率有正向影响。需要注意的是,由于贫富分化对补偿利率的边际影响不太可能是递减的,它与市场势力形如式(5)的交织将导致正的平方项。这时,倘若α2不显著,那么,或是垄断势力不显著,或是双方从规模效应中的收益抵消了垄断的影响。无论如何,这都意味着高利贷与贫富分化的正反馈或恶性循环被打破,高利贷也就不再是贫困陷阱的“罪魁祸首”。考虑到在市场势力之外,“剥削阶级”还可能运用超经济手段,为了对此进行检验,回归式中用class代表向“剥削阶级”借款的比重,引入了放款人的阶级成分。由于超经济手段的运用受制于经济条件,故同时引入gini和class的交叉项。最后一项为随机扰动,诸如偏好差异、对均衡的偏离等因素都可以归入其中。

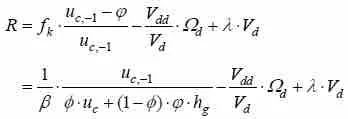

维生借贷论强调的另一点是具有维生性质的消费借贷其利率高于生产借贷,从而与Scott(1976)的道义经济论或Braverman和Stiglitz(1982)的关联合约论相对立,也与式(2)相悖。后者表明,借款最终是用于消费还是生产并不重要,因为消费支出和生产投资都在同一个预算约束里,借款人的最优选择是使得不同用途的边际回报相等。事实上,如后文的数据所示,一定地区内消费借贷与生产借贷的利率所差的确甚微,只是消费借贷比例高的地区其利率总体水平倾向于较高。维生借贷论看来误读了这一经验证据,那么,如何解释消费借贷比例与地区间利率差异的关系呢?卜凯(1941,第660—662页)的解释是消费借贷偿还风险更高,这似乎不够确切,也难以解释给定地区内消费借贷与生产借贷在利率上的接近。为了清晰化他的思路,不妨假设借款人面临和契约执行挂钩的借贷可获性约束,具体为

也即,借款人在偿还旧债时并不能马上获得新债,所以他至多只能用生产收入扣除最低消费的余额来还债。由于这意味着他的信用受损,因此,他接着能借的新债额度随之减少。这时,其利率表达式则由式(2)变为

(7)

其中,φ为新债受限的拉格朗日乘子;为旧债清偿的概率。先看第二种表达,当失信对信用额度的影响不够大或未来借债需求不大时,借款人愿意负担的利率会高于式(2),因为它未必需要足额偿还。如果贷款人并不能确定借款对象受可获性影响,那么,他的利率表达式仍形如式(2),但代表风险的Ωd将增加,从而,他愿意接受的利率也会增加。显然,借贷可获性约束对资产少者更容易发挥影响,正如卜凯所论,他的偿还风险也更高,这抬高了利率。此时,对于第一种表达则意味着,借款人意愿的投资报酬率要高于式(2),换言之,他可能更不愿意进行生产投资,因为增加投资的回报很可能只是用来还债了,倘若失信的危害不够大,还不如当期就消费掉。除非追加的投资能带来生产率的较大提高,情况将可改观,可是此类投资一般规模较大,在新债额度的限制下又难以实现。最终,现实可能呈现很悲惨的情形,失信的负债人不得不以维持最低消费这样的人道主义同情来借债苟活。上述情形越严重,消费借贷的比例就越高,同时,总体利率水平也越高。即便如此,与其说是消费借贷,不如说是市场不完备(契约执行效率较低及借贷可获性约束较强)与贫穷(资产匮乏)导致了高利贷。

于是,上述讨论意味着:契约执行及借贷可获性等制度问题越严重以及越贫穷的地区,利率将越高,而且,在制度越无效的地区,利率和消费借贷的比例间的正向关系越强;在一定地区或样本内,借贷约束越强及越贫穷的个体,仅以高利率进行消费借贷的倾向越强,这些个体的问题越严重,越可能拉大消费借贷与生产借贷的平均利率差。由于各地通常会形成一定的利率惯例,相当于式(5)所示的市场均衡利率,起到削弱个体间价格歧视的作用,后一种效应从而较弱,但我们仍可以地区间的关系为主来检验制度及收入水平的作用。

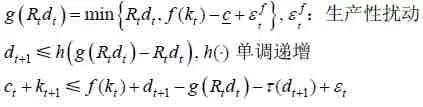

关于民国时期农村借贷的调查材料颇多,可以参见陶诚(1990)、彭凯翔等(2008)的介绍和评论。其中大多数偏重典型调查,不太适用于对不同假说的计量检验,相比之下,应数南京政府实业部中央农业实验所和卜凯主持的金陵大学农业经济系的调查较为系统、全面。前者由分布在各省的六千名义务农情报告员通讯调查,再进行统计汇编,其分省统计数据发表在《农情报告》系列中,下文简称中农数据(实业部中央农业实验所,1936)。以1934年为例,当年的农村金融调查共涵盖了22省871县(实业部中央农业实验所,1934)。后者由卜凯在1929—1933年主持,请金陵大学农业经济系毕业生指导、培训地方人士,按照设计好的方案,以抽样调查方法为主进行(卜凯,1937)。它覆盖了22省168县的16 786个农场,其分县统计数据结集出版于《中国土地利用资料》,下文简称卜凯数据。就覆盖面言,以实业部中央农业实验所的为广,但从调查的规范性、指标的系统性、发表的详细程度来衡量,或以卜凯数据为佳。不过,钱俊瑞(1934)、梁方仲(1947)等也曾对卜凯的调查和研究提出过批评,除去理论立场的差异,选取县数与户数未必合理或典型、调查员家境相对较好导致样本会有选择性、平均数计算方法不合理等批评是关于调查数据本身的。为了考察这些问题是否严重,图1比较了中农数据与卜凯数据的利率。边远地区的甘肃、绥远和宁夏因采样少且省内差别大,所以有些异常,除此之外,两个独立的调查结果是高度一致的,并不太支持对抽样的质疑。况且,本文的旨趣在于检验变量间的关系,而非作统计描述,地区覆盖上的不平衡并不是关键所在。所以,下文将主要采用卜凯数据。

图1 中农数据和卜凯数据的年利率比较

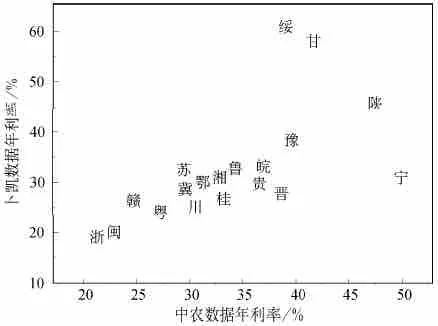

具体的变量选取可以依据式(6)。首先是利率。卜凯数据分别提供了消费(非生产)、生产和总计利率三项(回归中分别缩写为rc、rp、r),总计利率为前二者的平均。如图2所示,虽然存在个别县的消费借贷利率远高于生产借贷,但总体上,二者并不像当时的文献所描述的那样悬殊,而且,它们在地区间的变化趋势是极其一致的,地区间的利率差异总体上又远远大于地区内消费借贷和生产借贷的利率差异。所以,如上一部分所讨论的,本文的重点将放在利率的地区差异,主要的被解释变量则为总计或平均利率,同时引入生产借贷的比例(prodp)来控制消费借贷和生产借贷的利率差异。

图2 消费借贷和生产借贷的利率比较

对于贫富差距这一关键的解释变量,当时并未估算基尼系数之类指标,也未提供可直接用于计算相关指标的收入分配数据,但报告了田场面积的组别分布。若设农户的劳动收入相对较平均,收入差距主要来源于土地经营,则可估算田场面积的基尼系数(gini)来近似地替代收入差距。至于放贷人的阶级属性,可觇于借贷来源一项,其分类为:同村人、亲友、富户、商人、农人、典买、店铺、城市或附近城市、地主、邻人、邻村、其他、未详。而在实业部中央农业实验所(1936)以《农情报告》系列发布的另一重要调查里,所取类别则为:银行、合作社、典当、钱庄、商店、地主、富农、商人。相比之下,前者可能更接近农村的实际,但是也更加模糊。因为,同村人、亲友、富户、地主等身份极可能是重合的,而从报告的数据来看,在发生重合时,调查人很可能只是权宜填取一种。例如,江苏武进在第二次调查时,借贷来源59%为亲友,38%为地主,第三次却骤变为亲友占80%,地主为0。这里假设填报中的权宜是随机的,则该项数据仍可用于回归,只是对估计结果的有效性应保持谨慎。又,按照传统的观点,富户、地主、商人的高利贷都可能具有剥削性,兹以它们的总和(class)来衡量放款人中“剥削阶级”的比重。此外,《农情报告》的前四项为非个人放贷,它的比例越高,意味着农村获得资金的渠道越多,也意味着传统的“剥削阶级”市场势力越受到限制。所以,为了弥补卜凯分类的不足,回归中亦参用《农情报告》的数据,将非个人放贷比例(finst)作为省级属性引入。

在制度方面,我们选择各县的自耕农平均比例(ownerp)作为代理变量。对于经典的维生借贷论,自耕农的比例越高,意味着作为“剥削阶级”的高利贷放款人具备的势力越弱。然而,如Ramseyer(2012)等所论,租佃制作为一种更复杂的合约,它的发达可能反映了当地在产权界定、契约执行等方面的制度更加完善,从而有助于改进借贷市场的效率和农户的借贷可获性。所以,在当时的社会经济背景下,自耕农比例又可能是制度有效性的反向指标。通过检验自耕农比例与利率间的关系,我们能对两种假说予以区分。如果二者负相关,自耕农比例的作用主要反映了阶级势力的影响,反之则体现了契约执行等制度的重要性。需要注意的是,自耕农比例低或佃农比例高的地区借贷利率较低,也可能是因为后者有更多的样本来自主佃之间的借贷,而互联合约可能导致这种借贷的利率较低,并拉低平均利率。为区分地区层面的制度与个体层面的互联合约的影响,我们利用每个省各县的自耕农平均比例,计算了它的省级平均(ownerpm)。由于契约等基本制度在各省内应当较为相似,且每个县的样本数量又并不太多,ownerpm将能比ownerp更有效地衡量制度的形态,ownerp则较易受采样的影响而波动,使得县级平均利率中过多或过少地纳入了涉及互联合约的样本。因此,可以用ownerpm与ownerp-ownerpm分别去捕捉制度与互联合约的影响。

我们还控制了人均收入、借贷规模、市场化等方面的变量。卜凯(1941)讨论了普遍的贫穷,但他的数据并未包含关于农民人均收入的信息,而是提供了人均谷物产量(GrainPC)作为农民人均毛收入的近似。另一变量是日工资(wage),它能反映无产者的影子收入,与借贷需求和偿还能力均有密切关系。此外,户均田场面积(land)也和生活水平有一定关系。因为在其他条件相同的情况下,较少的平均耕地,意味着更高的人口密度与城市化水平,从而意味着更高的生活水平。数据亦表明,同一个地区,所采样本距市场的距离越远,平均农场面积也越大。 因此,可在回归中将它们同时引入,以控制收入的影响。

至于借贷规模,卜凯(1937)并未提供每笔借贷的平均规模,但报告了借债农户年均用于消费与生产的借贷金额及其直接相加得到的合计额(amount)。 由于并不是所有借债的农户都同时发生消费与生产借贷,这一合计额并不准确,不过,它与分类借贷额高度相关,不至于带来严重扭曲,故仍以其作为衡量规模的指标。与彭凯翔等(2008)不同的是,由于它们统计的都是借入方的年规模,故其规模效应不是来自于每笔借贷的交易成本,而是来自于信息收集、抵押品产权界定、契约执行等针对债务人的户别活动。此外,各地在市场化及货币化方面亦存在差别。它们的发达程度对资金调剂、信息沟通、观念和制度创新等均有影响,从而也会影响到利率。我们用各地农产贸易中是否通水运(waterage)以及货币地租的比例(mrent)来捕捉这些方面的影响。

此外,在待检验的假说下,上述变量中有的存在内生性问题。例如,自耕农比例在维生借贷假说下就是内生的,因为高利贷是土地兼并的重要工具。对它可以选择降雨量(rainm)作为工具变量。原因是,根据中国的地理条件,降雨丰富的地区大致上较宜于精耕细作,事实上也使得租佃更为流行,所以降雨量会是较好的工具变量。但是降雨量年度之间可能有较大波动,而民国年间的数据不是很系统,所以本文代以1971—2000年的月均降雨量。如果高利贷对土地兼并有作用的话,基尼系数显然也是内生的。同时,基尼系数还受田场生产率的规模效应影响,规模效应越强,土地兼并越有利。利用不同面积田场的单产数据,我们可以计算亩产量的组别方差(VarYield),作为生产率规模效应的指标。由于它主要是受地理条件、生产工具、作物品种等技术约束影响,外生性较强,故而可以充当基尼系数的工具变量。类似地,农区类型(area)等会有一定影响,亦可纳入工具变量中。卜凯调查将农区分为春麦区、冬产小米区、冬麦高粱区、扬子水稻小麦区、水稻茶区、四川水稻区、水稻两获区、西南水稻区共八大区,据此设定虚拟变量。此外,非个人借贷比例(finst)与金融市场发育程度有关,而利率的高低可能制约金融市场发育。所以,该指标也可能具有内生性。本文选择《农情报告》的每县报告数(creport)作为它的工具变量。其理由是,调查员越多的地区,报告数越多,而调查员的多少又与该地与中央政府的关系是否密切有关,当时银行等正规金融机构的设立恰是在政府主导下进行的。正因此,每县报告数(creport)不仅有较强外生性,而且与非个人借贷比例(finst)有一定相关性——相关系数达到0.59。

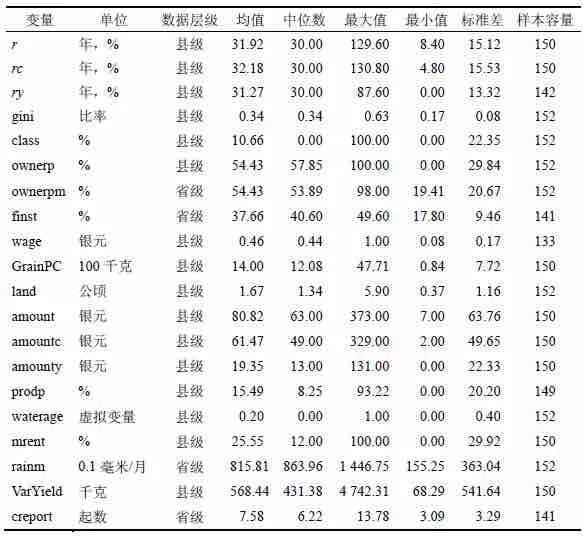

表1报告了对以上变量的描述统计。

表1 变量的描述统计

虽然20世纪30年代初的调查数据显示当时各省的民间借贷利率水平普遍较高,大多数地区都在年20%—30%以上,但本文表明,直接将之诉诸“垄断-剥削”的维生借贷论并不能得到数据的支持。事实上,如卜凯数据所显示的,贷款人的平均放贷额只是借款人平均借款额的2—3倍,很难想象在这种情况下,贷款人会具有非常强大的垄断势力。与此同时,契约执行等基本制度的效率以及收入水平却对利率的地区差异有显著的解释能力。这时,即使是高利率的借贷也不足以扩大借贷双方的分化,从而造成不可逆转的贫困陷阱,相反,贫困本身是加剧高利贷的重要原因。

本文还发现,租佃制度也不构成“垄断-剥削”的来源。自耕农比例与利率的正相关、自耕农比例较高时消费借贷与生产借贷的利率差较大,这些都表明,较高的佃农比例或较发达的租佃制度对应着契约执行、产权界定等方面更有效的制度,而且它们对改进农村借贷中的可获性问题以及缓解高利贷都有显著作用。这一方面印证了近来的研究中从市场而非剥削的角度对传统中国的地权交易所作的反思;另一方面也意味着仍有一部分地区在契约执行等制度上存在缺陷,不仅租佃等地权交易受限,还导致一些农户面临较严重的借贷可获性约束。这些农户无法通过借贷来改进生产、摆脱贫困,只是通过借贷来糊口。所以,本文虽然否证了高利贷是造成贫困陷阱的原因,但并不否认贫困陷阱本身在部分农户中的存在。

此外,如果“垄断-剥削”的维生借贷论不成立,那如何理解当时观察者眼中不断恶化的贫富分化与阶级剥削呢?与维生借贷论者对消费借贷和生产借贷之利率差的误解类似,这同样有资料解读的问题。不妨来看1952年湖北省委调查整理的一组数据(中共湖北省委农村工作委员会,1952)。它将湖北的20个乡分为土地集中区、一般集中区、土地分散区三组,将农户分为地主、富农、中农、贫雇农等类。根据每类农户占有的土地面积和户数资料,可以粗略估算出1937年前土地集中区的土地基尼系数为0.65,一般区和分散区略低,分别为0.62与0.59,到1949年前夕则分别下降到0.6、0.54、0.55。然而,在中南局的总结里,却仅由中农比例有所下降推出1937—1949年前夕的十来年里是剥削严重、土地兼并和贫富分化加剧的时期!当然,上述基尼系数已高达0.6左右,它不再上升是否可能因其已经达到极限,没有多少恶化的余地了呢?事实恐非如此。因为它只是对土地占有情况而言的,收入的基尼系数并没有这么高。根据该资料匡算,无论1937年前还是1949年前夕,这些地区劳动力的基尼系数只有0.1左右,耕具和农畜则为0.2—0.3,若按影子价格将各种要素的收入汇总为年收入,可得出其基尼系数为0.4左右,恰好在所谓的警戒线水平上。这是一个突出的例子——它表明,由于分析工具以及立场、理论等原因,当时的观察往往会和基于相同资料的现代分析发生较大差距。结合本文的研究,我们更可以看到,直接基于当时的结论来理解传统中国或从中做出某些推断是容易发生扭曲的。这也充分反映了利用新的理论和方法,重新解读过去的经典材料的重要性。

本文摘编自陈志武 、彭凯翔、袁为鹏所作《高利贷与贫困陷阱:孰因孰果——反思民国时期农村借贷的利率问题》一文,内容有删减。

量化历史研究(第三、四合辑)

陈志武,龙登高,马德斌 主编

责任编辑:李春伶

ISBN 978-7-03-056237-1

《量化历史研究(第三、四合辑)》是量化历史研究的专业性辑刊。本辑收入专题论文8篇,内容涉及民国农村借贷的利率问题,传统中国激励制度和信息制度以及大分流的缘由研究,李约瑟之谜与东西方分途,中东世界为何衰落,全球不平等的过去和未来,打开金融稳定的钥匙,新历史计量与历史自然实验,群体、地理与中国历史等。这些论文从不同角度反映了中国量化历史研究的最新成果,论述规范,颇具学术价值。

(本期编辑:王芳)

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

更多好素材,期待你的来稿

点击“阅读原文”可购买本书