【新智元导读】也许你时常会疑惑,比起那些不太聪明的人,为什么自己没有那么快乐呢?让心理学家告诉你答案。

智力是一种非常普遍的心理能力,其中包括推理、计划、解决问题、抽象思考、理解复杂思想、快速学习和从经验中学习的能力。智力绝不仅仅是学习书本的能力、狭隘的学术技能或应试技巧。相反,它反映了一种更广泛、更深入的理解我们周围环境的能力——「抓住」重点、「理解」事物或「弄清楚」自己该做什么……这种智力是可以被测量的,并且智力测试的结果很准确。

听起来很不错。的确,谁不想「抓住」重点、「理解」事物呢?

从哲学意义上讲,「弄清楚」自己该做什么,几乎就是我们活着的终极意义。

的确,拥有更多精神力量的人,听起来就应该过上更幸福的生活。

当他们遇到问题时,可以用自己卓越的能力来解决;他们能够更好地制定计划,得到想要的东西;他们会从错误中汲取教训,从而少犯错误。看起来聪明的人就是应该过上更有掌控力的生活。

另一篇论文里,英国的专家在全国范围内做了一项研究,仅仅是发现:在智力测试中得分最低的人,比起其他人稍稍有那么一点不快乐。

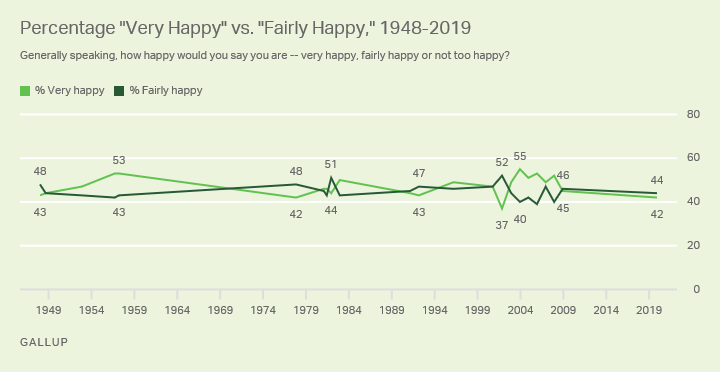

另外一个社会调查结合了一个词汇测试(它在某种程度上反映了人的智力水平)以及向被调查者询问其是否快乐的测试,发现在50年的30,346个被试者中,在词汇测试中得分较高的人,反而不那么快乐(r = -.06,p < .001)。

对于智力的心理学研究中,一向对种族和穷人抱有偏见。

另外,当给被试者付费时,他们在智力测试中的得分会更好,所以看起来智力测试其实是努力程度的测试。

但即使这些测试衡量的是「在不公平社会中取得成功的能力」或「有多愿意努力尝试」,那也很奇怪。在这些指标上得分高的人,不就是应该过上更快乐的生活吗?

即使再怀疑心理学上的智力测试的人也同意,智商可以预测「你在学校的表现怎么样」、「你会得到什么样的工作」。

那么为什么智力测试不能预测「你是否能过上自己喜欢的生活」呢?

我认为,都怪这个叫

Charles

Spearman(查尔斯·斯皮尔曼)的人。

早在1904年,

斯皮尔曼

就注意到了这样一件奇怪的事情:

在学校里,某一门科目上表现出色的孩子往往也在其他科目上表现得很出色。

这种相关性往往很高,即使在看起来完全不同的科目中,比如法语和数学。

斯皮尔曼

认为,人类一定有某种通用的心智能力,用来解决各种问题。

同一个人在不同形式和主题(即认知的所有意识层面)中都会成功,这种持续的趋势只能用比表面更深层的原因才能解释。

就

是从这里开始,未来119年里的智力研究都开始出现问题。

的确,认知任务的测试分数显示出正向的流形,也就是说,它们总是呈正相关,尽管程度不同。因此,在一项认知测试中得分高的人,也很可能在其他的认知测试中得高分。

我们一般会认为,关于数学、词汇、法语、音乐等的测试是不同的,因为有些是关于单词的,有些是关于数字的,还有一些是关于声音的。

但其实,关于这些科目的智力测验并没有看上去的那么不同。

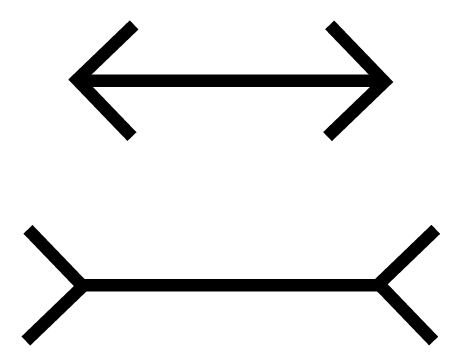

我们可以借助著名的「Müller-Lyer 错觉」:这两条线看起来长度不同,但其实一样长。

-

问题是可重复的。尽管细节可能会改变,但解决问题的过程不会改变。

所有智力测验中的问题,都是被「明确定义」的。

「明确定义」的问题可能非常困难,但并不神秘。它们有明确的解题步骤,有无可争议的答案。

斯皮尔曼

是对的——人们解决「明确定义」的问题的能力不同。

但我们的人生要面对的问题,可不仅仅是「明确定义」的问题。

「为什么我找不到一个可以共度一生的人?」 「我应该成为牙医还是舞者?」「我该怎么和ta怎么相处?」「当父母老了我该怎么办?」……

去google一下「世界上最聪明的人」,大部分结果是物理学家、数学家、计算机科学家和国际象棋大师。

这就给我们一种错觉:最好的国际象棋选手和最好的数学家,不仅是所在领域中最聪明的人,而且是全世界最聪明的人。

不幸的是,没有一个词汇可以描述「解决无法定义的问题的技能」。

洞察力、创造力、能动性、自知之明,它们是一部分,但不是全部。

你也可以用「智慧」形容,但它暗示了某种宏伟的浮夸。

我们不仅要面对「如何过上好生活」这种戏剧性的问题,也要面对「如何办好一个派对」这种日常问题。

要寻找擅长这些的人,可以去找对自己的生活感觉良好的人。

因为「怎样过上我喜欢的生活」这个问题,它的规则就很不确定。

让一个人高兴的,可能让另一个痛苦;21岁时让我快乐的事,31岁时可能就不让我快乐;甚至自己也未必确定自己是否真的快乐。

也有人会说,你以为你是快乐的,那是因为你根本不知道什么是真正的快乐,除非你有了信仰/达到涅槃/坠入爱河。

这就是为什么在智力测试中得高分,或赢得象棋比赛的人,并不会比那些不及格的人更快乐。

据说John Sununu

的智商有

176

,但他仍然不得不辞去乔治·W·布什的参谋长一职,因为他乘坐

军用飞机

去看牙医。

Bobby Fischer是有史以来最伟大的国际象棋选手之一,但他

声称

希特勒是个好人,大屠杀并没有发生。

还有越来越多的大学教授,他们因

性骚扰同事和学生

、

编造数据

或

与恋童癖来往,而受到处分或解雇

。

这些人应该是世界上最聪明的人,他们具有非凡的解决问题的能力。

然而,他们仍然无法解决基本但「定义不明」的问题,比如「做一个好人」和「不要犯任何改变生活的错误」。

现在,人工智能不仅可以驾驶汽车,而且还击败我们顶尖的棋手,并能够预测蛋白质将如何折叠。

这些发生得如此之快,以至于让大家都觉得我们已经在朝着「通用」人工智能的方向发展了——AI可以做所有人类能够做到的事情。

但是,如果你把问题分成定义明确的和定义不明确的时,你会发现,所有的进展都是在定义明确的问题上。

毕竟,人工智能就是这样工作的——为了让AI解决一个问题,就必须给它数据来学习,而挑选这些数据需要定义问题。

当然,这并不意味着迄今为止人工智能所解决的问题是愚蠢或微不足道的。它们真的很重要,也很有趣!

![]()

然而,刚刚的这些,只是人工智能玩的一个聪明的把戏:AI让人觉得它们解决了定义不明确的问题,而实际上却是在解决定义明确的问题。

GPT-3并会不写电影剧本,它只是预测接下来可以有哪些词。DALLE-2实际上也并不是在画图,而是将文字与图像进行匹配。

这些问题并不容易解决,但它们的定义都是明确。AI会服从清晰、不变的规则,它们有明确的界限,而且能准确地知道什么时候解决了这些问题。(这也是为什么说人工智能艺术不是艺术)

就像,

如果你在

古希腊启动一个超级聪明的人工智能算法,并用当时人类积累的所有知识训练之后,提问道:

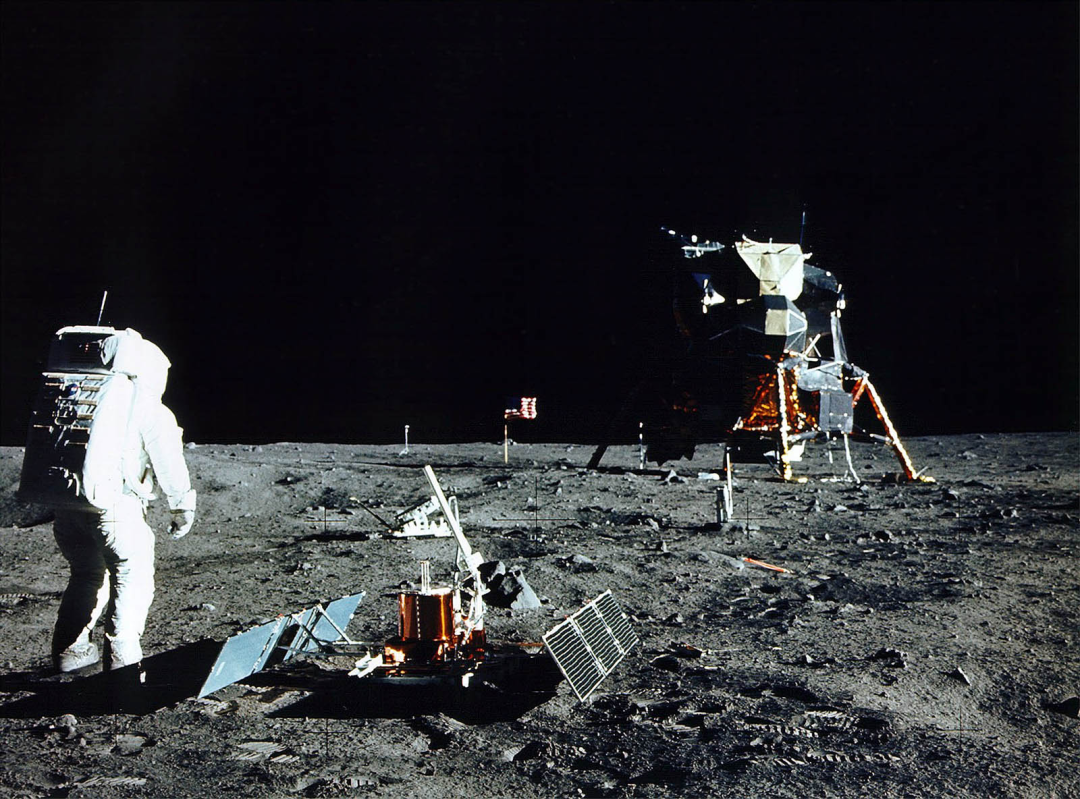

「我们应该如何登月?

」

它只会回答:「不,你不能。月亮是漂浮在天空中的神。」

在过去的这段时间里,我们解决了大量定义明确的问题:根除了天花和脊髓灰质炎;登上了月球;制造了更好的汽车、冰箱和电视;甚至还变得更聪明了——智商涨了15个点!

因此,作者认为:你和幸福之间的障碍,可能既不是电视的大小,也不是解决瑞文氏标准推理测验(智力测试)的能力。

虽然我们都想让上面的那条「Very Happy」的绿线上升,但到底什么是「过上幸福生活」还没有被定义。

我们知道,如果在挨饿、孤独或痛苦的时候,得到食物、朋友和救济,你可能会变得更快乐。但在那之后,这些带来的快乐就会迅速减少。

不过先不用气馁,有些现在看来很明确的问题,一度也是没有定义的。比如,「如何登月」。

首先,只有当你知道月球是一块可以登陆的大石头,而不是漂浮在天空中的神,这个问题才是有意义的。

然后,我们开始逐渐地给这个问题建立起一些定义。直到有一天,我们把一个活生生的人类送上月球之后,才真正的了解了这个问题。

也就是说,如果我们能做到这一点,也许就能弄清楚如何过上快乐的日子了。

https://experimentalhistory.substack.com/p/why-arent-smart-people-happier

https://news.ycombinator.com/item?id=32409811