人工智能,装在罐子里

“装在罐子里的大脑”是一个不同于人工智能传统问题的探究,其需要思考的问题是,思考(这一过程)是否需要思考者。而(实现)人工智能的可能性主要取决于使计算机(或计算机程序)智能化所需的东西。从这个角度来看,如果我们能够理解智能,并弄清楚如何将其编程到计算机中,那(真正的)人工智能就是可以实现的。

17 世纪的法国哲学家勒内·笛卡尔(René Descartes)因“装在罐子里的大脑”而备受指责。唯物主义认为,世界和世界中的一切都是由物质构成的,但当时的笛卡尔是反对唯物主义的,他将精神和身体分开,并探讨了诸如意识、灵魂甚至上帝等非物质。这一心灵哲学就是心物二元论。

其结果是,(通过)一种耗尽心力的认识论追求,来理解我们借助操纵形而上学可以知道什么以及存在什么。这种唯我论的想法是没有根据的,但在 17 世纪却并不会被认为是一种人格障碍。

我们有理由同情笛卡尔。自启蒙运动以来,关于思考的思考(Thinking about thinking)一直困扰着思想家,并产生了奇怪的哲学、理论、悖论和迷信。在很多方面,二元论也不例外。

直到 20 世纪初,二元论才受到了巨大的挑战。行为主义(behaviorism)认为,精神状态可以简化为身体状态,也就是行为。除了将人类视为行为而产生的还原论(reductionism)之外,行为主义的问题是,它忽略了心理现象,并将大脑活动解释为产生一系列只能被观察到的行为。像思想、智力、情绪、信念、欲望甚至遗传学这样的概念,都会被环境刺激和行为反应所取代。

因此,我们永远不能用行为主义来解释心理现象,因为它的聚焦点是外部可观察到的行为。哲学家们喜欢拿两个行为主义者在性行为过后的表现开玩笑:“对你来说很好,对我来说怎么样?” 一个人对另一个人说。通过关注可观察到的身体行为,而不是大脑中的行为起源,行为主义逐渐与智力知识的来源无关。

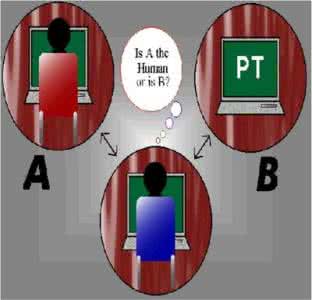

这就是为什么行为主义者不能给智力下定义的原因。他们认为这没什么。以艾伦·图灵的图灵测试为例。图灵回避了智能的定义,他说智能就是智能(intelligence is as intelligence does)。如果一个罐子通过用看似聪明的答案来欺骗另一个罐子,让它相信自己的行为很聪明,那这个罐子就通过了图灵测试。图灵就是一个行为主义者。

乔姆斯基引发了心理学向大脑的重新定位,被称为认知革命,其结果是产生了现代认知科学。由此,功能主义(functionalism)成为新的主导思想理论。功能主义将智力(即心理现象)视为大脑的功能组织,其中个性化的功能(比如语言和视觉)是通过它们的因果作用来理解的。

与行为主义不同,功能主义关注的是大脑做什么以及大脑功能在哪里起作用。然而,功能主义对事物如何工作或它是否由相同的材料制成不感兴趣。它不关心思考的东西是大脑还是大脑有身体。如果它在功能上表现出智能,那就像将任何能报时的东西都归为时钟一样,而时钟是什么制成的并不重要,只要它能报时就行了。

不幸的是,(这些)功能并没有体现出思考性,而只是思想的一些方面。除了将思维视为功能集合(将人类视为大脑)而产生的还原论,功能主义的问题还在于忽视了思考。虽然大脑具有可以被表示为计算机内部物理系统的输入-输出对(比如知觉)的局部功能,但思维并不是一个局部功能的松散集合。

约翰·希尔勒(John Searle)是一位哲学家和前加州大学伯克利分校(UC Berkeley)教授,他的“中文房间”(Chinese Room)思想实验是对计算功能主义最强烈的攻击之一。在他看来,建造一台智能计算机是不可能的,因为智能是一种以有意识的思想者为前提的生物现象。这个论点与功能主义是相反的。功能主义认为,如果有任何东西可以模仿特定的心理状态与计算过程的因果作用,智能就是可以实现的。

休伯特·德雷福斯(Hubert Dreyfus)解释了人工智能如何继承了“lemon”哲学。德雷福斯是加州大学伯克利分校的哲学教授,他深受现象学(phenomenology)的影响,现象学是一种关于意识经验的哲学。德雷福斯解释说,具有讽刺意味的是,哲学家们反对人工智能诞生之初就使用的许多哲学框架,包括行为主义、功能主义和表征主义(representationalism),这些都忽视了体现(embodiment)。这些框架与生物大脑和自然智能是矛盾和不相容的。

实用主义不是一种心灵哲学,而是一种专注于计算机视觉和自然语言处理等问题的实用解决方案的哲学。这个领域找到了解决一些问题的捷径,这些方法被我们误解为智能,主要原因是我们倾向于将人类素质投射到无生命的物体上。人工智能无法理解并最终解决智能问题,表明形而上学对于人工智能的假设命运可能是必要的。然而,实用主义表明,形而上学对于解决现实世界的问题而言,是不必要的。

这一奇怪的问题表明,真正的人工智能不可能是真实的,除非“罐子里的大脑也带有腿”,这意味着 GitHub 上的一些人工智能知识库的厄运,还意味着所有人工智能企业都将面临的厄运。因为除形而上学的本质外,我们将面临一个深奥的、可能无法回答的伦理问题:如何能不说自己给电脑配置电源线和鼠标,是因为智力实体或动物实验都要求有胳膊和腿?

关于作者

https://bdtechtalks.com/2022/04/08/ai-brain-in-jar/

热门视频推荐

更多精彩视频,欢迎关注学术头条视频号

winter

【学术头条】持续招募中,期待有志之士的加入

登录查看更多

相关内容

Arxiv

0+阅读 · 2022年4月20日

Arxiv

0+阅读 · 2022年4月19日

Arxiv

2+阅读 · 2022年4月17日

Arxiv

0+阅读 · 2022年4月15日