科学家借助颅内脑电技术揭示人类低频θ振荡携带网格细胞信息

在动物自由探索外界环境时,大脑内嗅皮层(Entorhinal cortex)中的网格细胞(Grid cell)会参与其中,并且在空间中呈现出独特的六边形放电模式(图1a)。这一发现自从2005年被首次报道后,引起了众多神经科学家的研究兴趣。后续研究进一步发现网格细胞在大脑表征空间位置、完成路径整合等功能中都扮演了重要角色。网格细胞为人们理解大脑皮层的计算机制打开了突破口。2014年,网格细胞的发现者Moser夫妇及其导师John O’keefe(发现了位置细胞)因揭示大脑GPS定位系统分享了诺贝尔生理或医学奖。

神经元动作电位的产生与局部神经元群的场电位活动有密切关联。动物和人类电生理研究发现空间导航过程中内嗅皮层表现出很强的θ振荡(4-8hz)。计算建模的结果提示网格细胞的六边形模式主要由内嗅皮层的θ振荡叠加干涉形成。前人大量的实验研究也表明θ振荡能够编码特定空间信息。例如,θ振荡能够编码被试的运动速度、边界距离等。人类fMRI研究也证实内嗅皮层存在类网格细胞表征(Gird cell-like representation)的信号。然而,人类大脑中这种类网格细胞表征的神经电生理基础是什么,到目前仍然悬而未决。回答这一问题有助于进一步理解网格细胞的形成机制以及大脑如何传递网格信号。

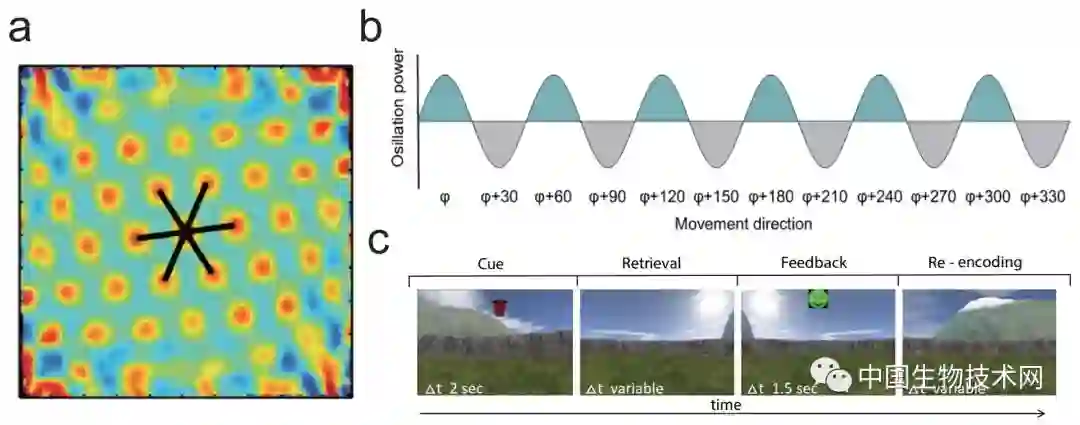

中国科学院心理研究所、北京师范大学和德国波鸿鲁尔大学的研究人员共招募了9名住院癫痫患者(分别来自清华大学附属玉泉医院、中国人民解放军总医院第一附属医院和德国Freiburg大学医学院),他们因药物治疗无效而需要接受手术治疗。术前医生会在患者脑内植入多根深部SEEG电极以精确评估癫痫灶的位置,电极植入位置完全根据治疗目的确定,与该研究无关。实验过程中受试者需要完成一个有关物体-位置关联记忆的虚拟现实任务(图1c),与此同时,研究者通过颅内电极直接记录大脑皮层的场电位信号,进而采用参数化线性回归的方法计算虚拟移动方向与内嗅皮层不同频率的信号强度之间的关系。前人研究提示,当网格细胞成功编码空间位置后,神经元发放会形成 6个间隔60度的主轴方向(图1a黑线):当被试沿着主轴方向运动时,网格细胞放电更剧烈,而沿着非主轴方向运动时,网格细胞放电相对微弱。研究假设神经振荡信号的振幅受到运动方向的调制:振幅与运动方向之间存在6周期的旋转对称性(图1b)。

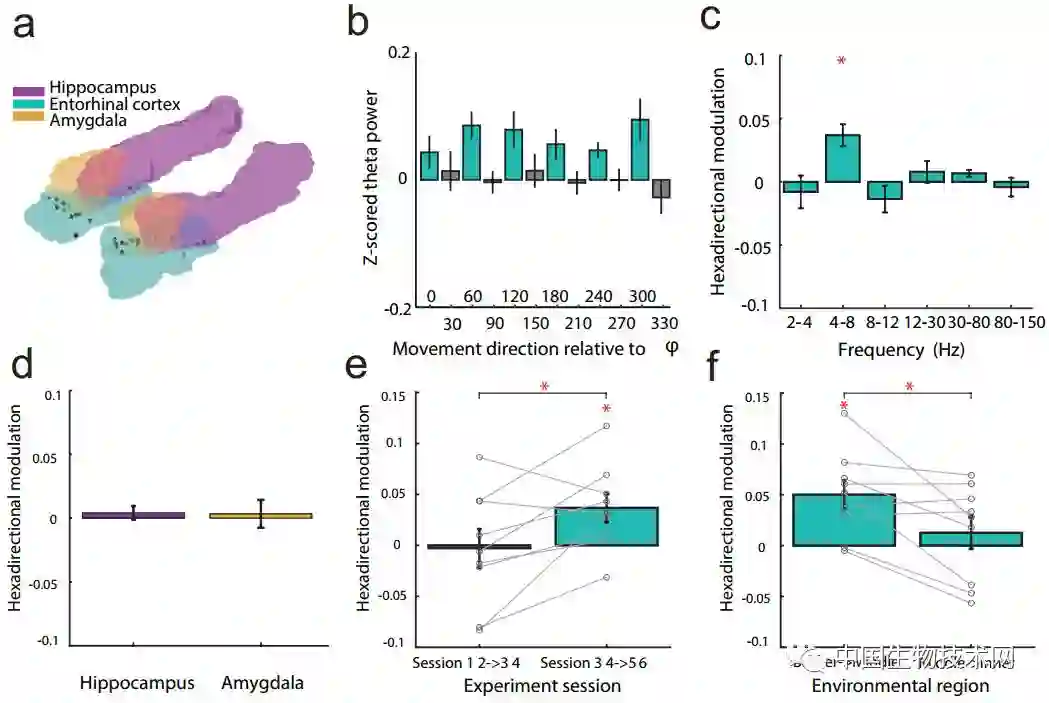

研究者首先研究了内嗅皮层的θ振荡(图2a黑点即为位于内嗅皮层的电极触点)是否携带网格细胞信号。如图2b所示,把θ振荡的振幅根据被试的运动方向分成12份后,呈现出明显的六周期模式,并且高低错落之间刚好是60度间隔,证明了人类内嗅皮层的θ振荡携带网格细胞信号。为了进一步研究六周期模式是否只存在于θ频段,研究者提取δ频段(2-4hz)、α频段(8-12hz)、β频段(12-30hz)、低频γ频段(30-80hz)以及高频γ频段(80-150hz)信号,并加以分析。然而研究者发现,这些频段的振幅均没有六周期模式出现,调制强度均不显著(图2c)。这些结果表明,只有θ振荡能够携带网格信号。网格信号是否是内嗅皮层独有的呢?研究者用相同的方法研究了与内嗅皮层相邻的海马和杏仁核,均没有发现六周期调制模式(图2d)。

动物研究发现随着老鼠对空间环境越来越熟悉,网格细胞的六边形模式表征也更好。网格细胞在越靠近边界处,六边形模式更规则,说明边界对网格有锚定作用。人类的网格细胞是否也有相似的特性?研究者进一步探究了这两个问题。研究把被试的实验时长分成相等的6个session,分别计算了session 1/2到session 3/4以及session 3/4到session 5/6的六周期调制信号的强度。研究者发现,只有session 3/4到session 5/6的六周期调制信号显著大于零,说明被试的网格表征在实验中后期趋于稳定(图2e),说明网格细胞需要被试熟悉环境后才能有更好的编码空间。此外,研究者根据被试的活动范围把空间分成半径相等的3部分:分别称为Border、Middle以及Inner,并计算了Border到Middle以及Middle到Inner的六周期调制信号的强度。研究发现只有Border到Middle的六周期调制信号显著大于零,说明被试的网格表征在边界区域比中心区域更加稳定(图2f),揭示了虚拟边界对网格模式也存在锚定作用。

该研究借助网格细胞独特的放电模式,借助电生理信号受运动方向6周期旋转对称性调制特点,首次表明θ振荡也能够编码网格信号,并且首次在人类被试中发现网格表征在时间上渐进稳定性,在空间上边界区域比中心区域更稳定的特点。同时,该研究也首次证实了基于fMRI观测到的类网格细胞表征存在神经振荡基础。

该研究主要由心理所、北京师范大学和德国波鸿鲁尔大学的研究人员共同完成。博士生陈栋和博士Lukas Kunz为并列第一作者,教授Nikolai Axmacher和研究员王亮(作为文章lead contact)为并列通讯作者。该研究受国家自然科学委优秀青年基金(81422024)、北京市科委脑认知与脑医学专项(Z171100000117014)和中科院心理健康重点实验室项目(KLMH2018ZK02)等资助。论文已于10月11日在线发表于Cell旗下的Current Biology杂志。

论文信息:Chen D, Kunz L, Wang W, Zhang H, Wang W, Schulze-Bonhage A, Reinacher PC, Zhou W, Liang S, Axmacher N, Wang L. Hexadirectional modulation of theta power in human entorhinal cortex during spatial navigation. Current Biology 2018. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.08.029

图1

图2

中国生物技术网诚邀生物领域科学家在我们的平台上,发表和介绍国内外原创的科研成果。

注:国内为原创研究成果或评论、综述,国际为在线发表一个月内的最新成果或综述,字数500字以上,并请提供至少一张图片。投稿者,请将文章发送至weixin@im.ac.cn。

本公众号由中国科学院微生物研究所信息中心承办

微信公众号:中国生物技术网 回复关键词“热点”可阅读热点专题文章,包括“施一公”、“肠道菌群”、“肿瘤”、“免疫”和“健康”