在无人机集群、传感器网络、分布式指挥所与自主系统主导的时代,能源已非单纯保障需求,而是作战刚需。然而旅级战斗队仍将电力视为后勤次要功能——隐匿于第三类(燃油)或第七类(发电机)补给边缘。当为应对同级别对手的大规模作战行动(LSCO)备战之际,须正式确立战场电力为独立保障域,需如其他补给品般周密规划与同步协同。

正如第五类(弹药)支撑火力优势,战场能源须赋能全域电磁与数字主导权。未来胜局不单取决于最快射击或最远机动部队,更在于能持续驱动无人机、传感器、指挥节点及自主系统的分布式不间断能源体系。必须构建贯通班排至军级的后勤网络,实现模块化发电储能系统的全域推拉式补给。

本文聚焦发电环节优化的实战经验与技术方案。

实战验证:第25步兵师混合能源集成经验

2024年"联合太平洋多国战备中心"(JPMRC)演习中,第25步兵师第2机动旅战斗队实施旅级规模"对抗性后勤"实验,核心验证混合能源方案。该旅在实战化条件下跨多营及指挥所部署模块化"能量存储模块"(ESM)、逆变系统与太阳能阵列,评估战场能源保障可行性。

成果确证战场能源保障理念的实战价值:

静默作战:渗透分队单套ESM与"电力分配模块"(PDM)支撑56-96小时无发电机/车辆依赖,保障无线电、无人机及关键电子设备持续运行,且维持低信号特征——零噪音、无热源、免补给移动。

发电机高效利用:营战术作战中心(TOC)将30kW发电机与模块化电池系统耦合,在限定运行时储能。发电机日运行仅6小时,油耗降低60%,热声信号暴露受限,且接近最优负载提升综合能效。

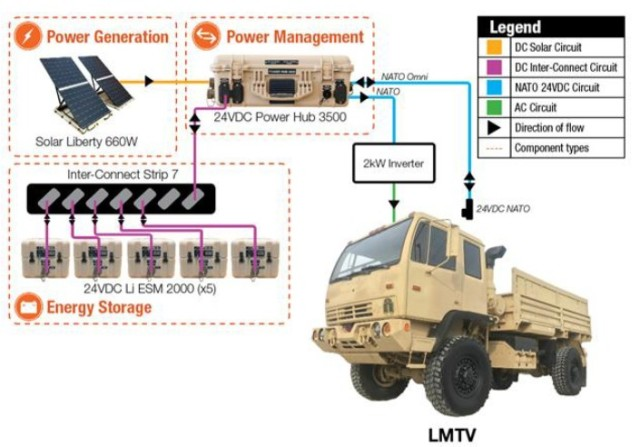

车载电力再生:部队通过北约标准接口将ESM直连车辆电路,行驶中利用交流发电机充电,避免启动电池损伤。此方案为TOC及传感器提供可靠电源,无需额外发电机配置。

用户友好部署:演习混合系统由士兵现场组装(仅需基础指导),模块化组件色彩编码化设计支持"即插即用",无需专业培训或技术支持,显著加速列装并降低系统宕机率。

作战半径延伸:能源套件通过降低燃油补给依赖增强小部队持续作战能力。电池模块在前沿分队与指挥部间轮转使用,构建类弹药/水源补给的可复用模块化保障模型。

混合系统的实战应用印证精简战场能源保障理念的即时价值,更警示将发电视为次级保障任务的作战风险。在对抗战场中,如弹药水源般通过保障链轮转电池、管理电力、配置冗余能源的能力具有决定性意义。

核心理念:战场能源保障最佳实践

应对挑战需将战场能源置于常规补给品类同等地位,涵盖以下范畴:

• 模块化电池组:可复用锂离子/固态电池(1-10kWh容量),可如弹药箱般战场轮转

• 便携式太阳能阵列:折叠式单兵携行板(100-600W功率),增强偏远点位供电

• 混合逆变系统:如Senergy公司HyPR系列,融合发电机、电池与可再生能源最大化能效

• 配电套件:战术电源箱,实现多系统(无人机/电台/服务器)的分流、稳压与定向供电

• 充电-回收-翻新节点:旅保障区(BSA)、师保障区(DSA)及前方弹药油料点(FARP)内专用电力整备站

战场能源规划可参照陆军水源保障模型:满装水罐前送保障分散作战,空罐经保障网回收灌注再分发。此原则须适用于战场电力——锂离子电池组、混合逆变套件或电力枢纽应按计划使用率配发巡逻队、传感器组与无人机操作员,类同弹药水源补给。耗尽能源模块须回收充电并再循环。依托此推拉模型,能源成为可追踪、可预测、可补给的管控资源,享有与其他关键补给品类同等的严谨保障体系。