过去一年太空探索领域创下多项新纪录(我们在2024年度总结文章中已详述),2025年预计延续近年趋势:无人太阳系探测任务持续增长、新型卫星通信技术测试推进、航天器改进方案实施。以下是本年度太空爱好者值得关注的重点事件概览。

欧洲"太空骑士"计划

欧洲航天局(ESA)去年仅执行三次发射任务(两次成功)。当前欧洲大量科学仪器与实验需依赖美国运载火箭进入太空。自"阿丽亚娜5号"计划终结与"阿丽亚娜6号"屡次延期后,ESA近两年陷入无自主运载火箭的困境,这种依赖性愈发凸显。

类似困境存在于航天器制造领域。ESA成立近50年来仅开发过一款无人航天器——自动转移飞行器(ATV),该飞行器在2008至2015年间执行五次国际空间站货运任务。

图:"儒勒·凡尔纳"号ATV执行首次货运任务接近国际空间站

来源:NASA

欧洲航天器研发领域的一项重要成就是由泰雷兹阿莱尼亚宇航公司开发的中间实验飞行器(IXV)——这是迄今唯一的亚轨道升力体太空飞机验证项目。2015年11月11日,该原型机完成演示飞行,抵达412公里高度后成功返航并溅落太平洋。

部分欧洲航天器项目(如赫尔墨斯航天器或国际空间站返回舱ACRV)仅停留于概念阶段,其他如创新型探索智能上面级(SUSIE)可复用航天器则因支持不足未能实施。NASA"阿尔忒弥斯"探月计划中猎户座飞船的服务舱虽由欧洲空客防务与航天公司主导研发,但其乘员舱仍由美国洛马公司建造,该模块仅为猎户座系统部件之一。

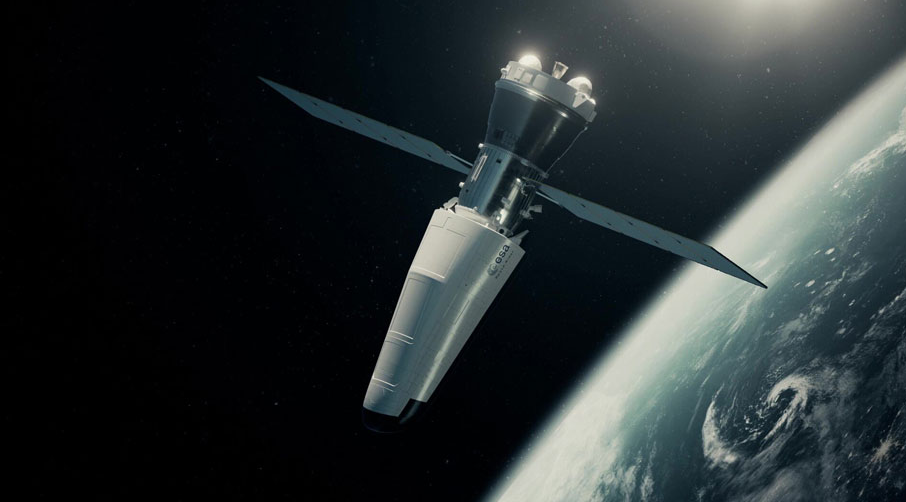

2025年有望终结ESA无自主航天器的历史。三季度,"太空骑士"可复用无人航天器计划首飞。该项目受意大利PRIDE计划支持,基于IXV技术升级研发,预算1.9573亿欧元(2019年ESA部长会议批准),主承包商为泰雷兹阿莱尼亚宇航公司与Avio公司。

图:太空骑士3D效果图

来源:ESA

"太空骑士"将由织女星-C火箭发射,整流罩按火箭尺寸定制设计。服务舱(集成织女星-C火箭末级AVUM+模块)可支持航天器在轨驻留两月(最长时限)。再入大气前返回舱与服务舱分离,配备双降落伞确保软着陆。

首飞后,ESA计划开展系列测试,未来可能由阿丽亚娜航天公司接管并进行商业化运营。该系统可复用6次,运载能力达620公斤,将成为欧洲首型自主可复用航天运输平台,其首飞备受欧洲航天界期待。

SpaceX的宏伟计划:星舰燃料补给飞船

截至2024年底,全球最大运载火箭SpaceX星舰/超重型火箭的常态化飞行已成现实。然而2025年,该重型火箭将首次以轨道燃料补给飞船形态进行演示飞行。

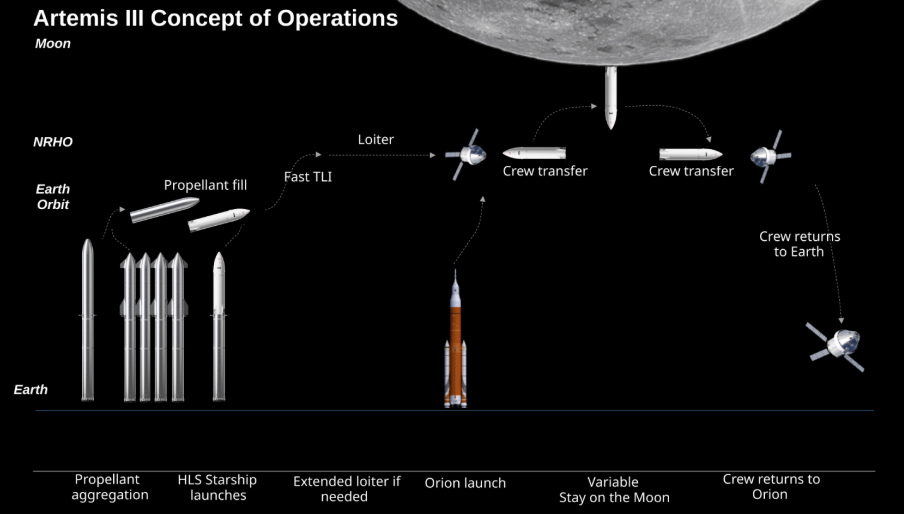

该构想源于SpaceX使用该火箭向月球(后续延伸至火星)投送大载荷(最高150吨)的雄心。为实现载人登月(阿尔忒弥斯III计划),需三种改型协同运作:

- 燃料储存飞船:首先进入地球轨道,配备空燃料舱作为在轨储油站,由两艘后续燃料补给飞船注满

- 燃料补给飞船:登月任务需两艘该型飞船,先后发射并向轨道储油站转移燃料

- 载人着陆系统(HLS):设计用于载人登月,最后发射(无人状态)。在轨对接储油站完成燃料加注后,HLS星舰将飞向地月转移轨道,与NASA猎户座飞船(由SLS重型火箭发射)对接。宇航员转移至HLS实施月面着陆与返回,最终通过HLS与猎户座对接返地。

图:人类重返月球的阶段性计划

来源:NASA

2025年我们或将见证这项复杂重返月球计划的首阶段实施。与阿波罗计划不同,新世纪登月任务需至少五次重型火箭发射与两种载人飞船协同,任务复杂程度不仅成倍增加,更是呈数量级提升。

目前SpaceX已向美国联邦航空管理局(FAA)申请2025年实施25次星舰/超重型火箭发射。参考2024年FAA仅批准5次发射配额,但随着特朗普赢得2024年11月总统大选,作为其紧密盟友、资金支持者与政治伙伴的马斯克,在获取政府许可方面料将畅通无阻。

蓝色起源月球着陆器计划

当SpaceX筹备"阿尔忒弥斯III号"任务时,其劲敌蓝色起源(Blue Origin)正为其"蓝月"(Blue Moon)着陆器首次演示做准备——该项目同样隶属NASA阿尔忒弥斯计划。

据公司披露,该着陆平台具备货运(Mark 1型)与载人(Mark 2型)双模式。2025年将展示配备3吨载荷舱的MK1型无人平台。

载人版MK2型着陆器拟用于"阿尔忒弥斯V号"任务(原计划2030年),可运送4名宇航员登月并支持舱内驻留长达一月。在MK2载人登月前,MK1型将先行部署通信与供电设备以保障地月联络与能源供给。

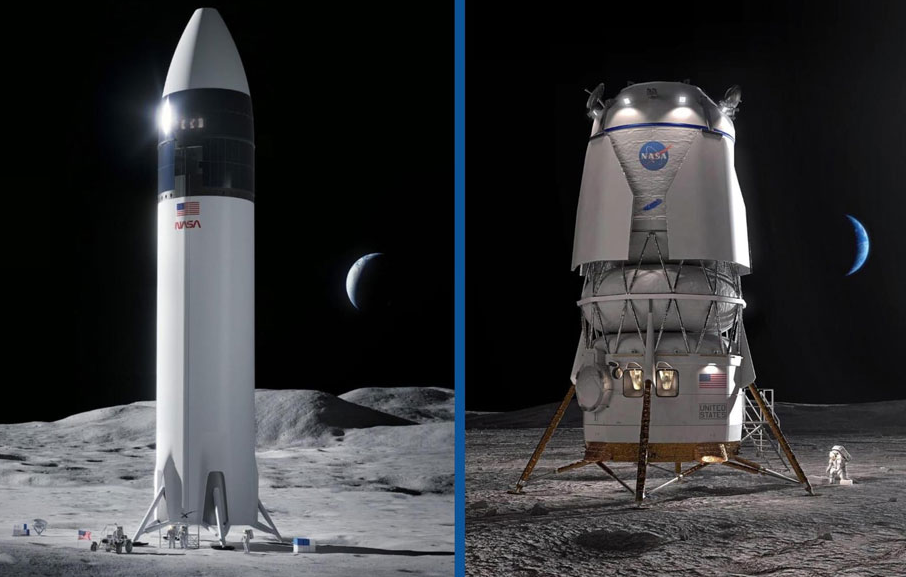

图:星舰(左)与蓝月MK2(右)作为NASA规划的两大登月平台,旨在重启人类月面活动

来源:SpaceX/蓝色起源

2024年3月初,蓝色起源月球常驻计划高级副总裁约翰·库卢里斯表示,公司将在其发言后12-16个月内完成首台MK1发射,即最晚2025年7月实施。"探路者任务"将测试飞船核心系统,包括专为蓝月研发的低温BE-7发动机。该液氧液氢发动机可产生4.5吨推力用于月面降落/起飞,MK1货运版配备单台BE-7,MK2沿用相同推进架构。

值得注意的是,蓝月项目合作伙伴包括洛马公司,其负责研发配备BE-7发动机的"环月运输器"太空拖船。该装置将沿近直线晕轮轨道(NRHO)将蓝月从地球轨道运送至月球轨道,着陆器随后分离实施软着陆。

蓝月将由蓝色起源正在研发的"新格伦"火箭发射。该公司原定2024年12月进行火箭首飞,实际测试于2025年1月16日实施并首次入轨成功。此次试飞结果将直接影响蓝月演示任务时间表。

Haven-1空间站首飞计划:轨道免费Wi-Fi?

2025年另一项值得期待的进展是美国Vast公司研发的首个全商业轨道空间站Haven-1可能首飞。该空间站设计容纳四名乘员,部署于近地轨道(LEO),乘员轮换任务将由现役执行国际空间站(ISS)运输的载人龙飞船承担。

最乐观预测显示,空间站或于2025年8月由猎鹰9号Block5型火箭发射入轨。Haven-1抵达轨道后,"Vast-1"任务将派遣四名乘员入驻并驻留30天。

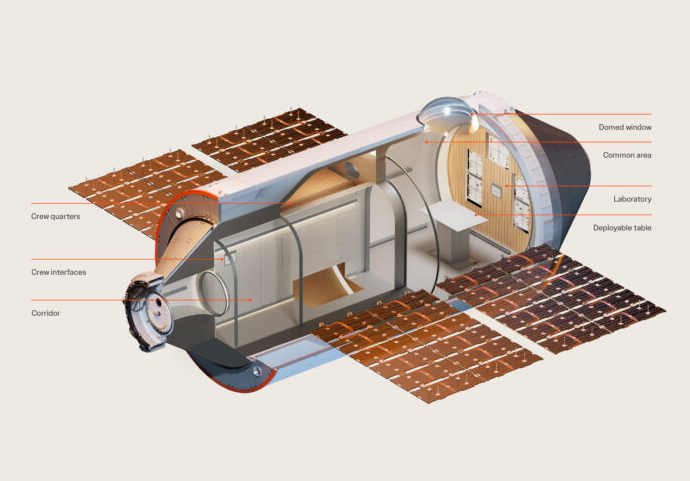

极简主义设计:Haven-1空间站内部结构示意图

来源:Vast

Haven-1内部生活空间仅24立方米(尺寸10.1×3.8米),配置私人微重力实验室,提供10个最大载荷30公斤的科研槽位。这意味着企业可租赁空间安装仪器并开展(含全自动)研究。四块太阳能板将提供1千瓦电力。

空间站轨道调整发动机由2021年成立的初创企业Impulse Space研发,Vast于2023年6月批准其设计方案。Haven-1最创新技术在于通信系统——2024年4月Vast宣布将使用SpaceX新型卫星的激光通信技术。SpaceX声称其激光通信系统传输速率最高达100Gbps,而Vast预期至少实现1Gbps低延迟宽带连接。无论实际性能如何,乘员将能通过Wi-Fi直连地球。

当Vast筹备全球首个含免费Wi-Fi(票价包含网络服务!)的轨道空间站时,地球另一端,中国正通过新型实验卫星开展量子通信与密钥加密系统演示验证。

中国2025年航天计划:量子通信与小行星采样

2025年中国计划发射2-3颗近地轨道(LEO)卫星,演示验证量子通信与数据加密技术。该航天器由中国科学院量子信息与量子科技研究院潘建伟院士团队主导研发。

中国于2016年发射全球首颗量子科学实验卫星"墨子号/QUESS",成功实施量子数据传输与量子密钥分发(QKD)技术验证,建立北京-维也纳抗软件破解的保密通信链路。尽管设计寿命仅两年,"墨子号"至今仍在轨运行。2022年发射的"济南一号"卫星继续开展QKD技术实验。

自"墨子号"发射以来,中国在量子通信领域实现跨越式发展,建成全球首条2000公里量子通信骨干网"京沪干线"。这条光纤链路为政府机构提供超安全地面数据传输通道。潘建伟院士透露,未来5-6年中国将完善技术体系并尝试建立量子信号中继站,计划2030年前后构建中高轨国家级量子通信网络。

新型量子卫星将配备直径600毫米的光子望远镜("墨子号"为100毫米),并部署在高于LEO的轨道。更高轨道卫星相对地面站视运动速度更慢,有利于延长量子通信实验时长。

其他国家在星基量子通信系统研发方面进展缓慢。截至2024年8月,仅德国通过猎鹰9号火箭部署了专注于QKD技术的立方星Qube。美国或在进行秘密测试,商业领域仅波音承诺2026年后发射相关卫星。欧洲泰雷兹阿莱尼亚宇航公司组建TeQuantS联盟,致力于构建欧洲量子卫星通信网络。

除量子卫星外,中国2025年另一重头戏是计划5月发射"天问二号"(原"郑和号")探测器。该任务旨在采集小行星469219 Kamoʻoalewa(2016 HO3)样本并深入研究主带彗星311P/PANSTARRS。

"天问二号"将延续日本"隼鸟2号"(2020年带回龙宫小行星样本)与美国OSIRIS-REx(2023年取回贝努小行星样本)的科学探索路径。任务分"小行星"与"彗星"两阶段:长征三号乙火箭发射后,探测器将精确着陆2016 HO3小行星采集岩土样本;返回舱释放样本后,继续飞向311P/PANSTARRS彗星。

按计划,"天问二号"将于2025年5月发射,2027年后接近目标小行星,2030年代末开展彗星探测。这将成为中国首次小行星采样返回任务,尽管样本回收需至本年代末期,但发射本身已引发高度关注。

2025年注定是航天爱好者的盛宴。尽管部分计划可能因技术调整延迟,但诸多突破仍值得期待!

参考来源:maxpolyakov