滑坡规模分布与影响范围研究取得系列进展

滑坡规模及分布是分析滑坡影响范围与确定滑坡危险性的重要基础,同时也是控制景观演变与影响滑坡沉积通量的重要因素。开展滑坡影响范围研究对拓深滑坡动态演化过程的认识、识别潜在破坏区与次生灾害、提升滑坡危险性评价的精度和设计合理的保护与救援措施具有重要意义。

近两年来,中国科学院院士、中科院成都山地灾害与环境研究所研究员崔鹏及其指导的博士后邱海军以黄土高原和秦巴山地作为典型研究区,开展了滑坡规模频率与影响范围等方面的研究并取得系列进展。

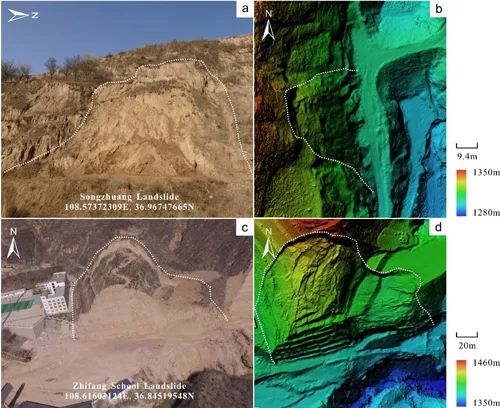

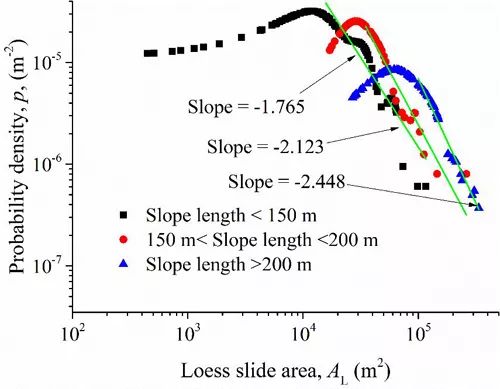

该研究通过将数值模拟与野外调查相结合,探索了概率密度曲线“偏转效应”及其形成原因,认为概率密度曲线“偏转效应”是多因素影响下形成的,其中坡高、坡长、起伏度等因子对“偏转效应”形成起到重要作用。研究进而分析了滑坡规模的控制性因素,建立了坡高与坡长和规模之间的定量关系。尽管在大量的野外观测中发现,滑坡规模会随着坡度的降低而增加,但是相关分析表明这种现象只是一种假象,原因在于坡度与坡长之间存在负相关关系。

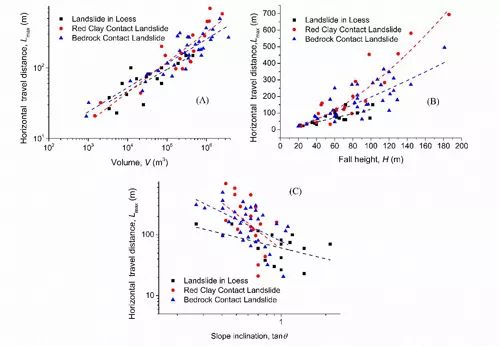

研究进一步分析黄土滑坡的运动性和影响范围表明,黄土滑坡的水平运动距离会随着体积和坡高的增加而增加,随着坡度的增加而降低。等效摩擦因子会随着体积和滑坡能量的增大而降低。在黄土层内滑坡、黄土红粘土接触滑坡和黄土基岩接触滑坡这三种类型黄土滑坡中,黄土红粘土接触滑坡具有更强的运动性。研究基于误差分析,提出了最优化的黄土滑坡水平运动距离和等效摩擦因子的预测公式,这对黄土滑坡防灾减灾具有重要的参考价值。

相关研究成果发表在Geomorphology、Catena、Bulletin of Engineering Geology and the Environment和Physical Geography上。

图1.无人机获取的研究区滑坡高分辨率3D模型和DEM

图2.不同坡长条件下滑坡规模概率密度分布

图3.不同类型黄土滑坡水平运动距离

来源:中国科学院成都山地灾害与环境研究所