【父亲节特辑】哈佛、MIT联合创始人的故事:DNA无法阻止的父子情

新智元报道

新智元报道

来源:harvardmagazine

编辑:张佳

【新智元导读】2017年7月17日,当我发现抚养我的人不是我的亲生父亲时,我的世界发生了翻天覆地的变化。接下来是一条学习和洞察家庭真相的充满挑战的道路,它最终给我带来巨大的快乐,使我成为一个更好的人。

每一个故事都有三个方面,你的、我的和真相,没有人在说谎。——佚名

我是一个寻求生物医学真相的人,希望能深入了解人类生物学和我们的基因组,以减轻疾病带来的痛苦和死亡。通过分析有或无疾病的人的DNA变异,我的研究为安全有效的治疗提供了蓝图。

好运给了我实现梦想的机会。在过去的四十年里,我在哈佛大学经营着一个大型实验室,里面有许多世界上最优秀的年轻学员和科学家,我与他们共同创建了Broad研究所,现在它是一个4000人的生物医学中心,致力于“促进对疾病的理解和治疗”。根据人类生物学的设计图,我和我的学员在从癌症到疟疾的各种疾病中开发新型药物。在过去的30年里,我已经创办了六家生物技术公司,他们已经生产了包括Vertex制药公司在内的新型药物,这些公司正在接近于击败囊性纤维化。我也和我的真爱Mimi Packman结婚已经38年了,很幸福。

这些情况极不可能发生。我小时候和十几岁时,父亲给我造成的身体和情感上的创伤教会了我分隔(compartmentalization)艺术。这个技能提供了一个橡皮擦,可以立即删除不需要的事件。直到现在,我才意识到我的母亲,我的天使和保护者,比我父亲小11岁,在这方面也很出色,我怀疑我从她那里学到了很多东西,尽管是在潜意识里。在最糟糕的时候,比如父亲的殴打,让我(字面上)骨折住院,我可爱的Cajun母亲在我身边,飞上楼梯保护我,即使她也遭受了后果。

我没有意识到她的生活和我的生活中有许多因素,她巧妙地设法转移一切努力去打听,最有效地回答说:“我告诉过你我有多爱你吗?“-如果她能和我分享这些知识,很难知道这些知识是否有用。我只知道我母亲无条件地爱我,不断地表现出爱,尽她所能给我成年后所享受的生活,这就是我今天所处的位置的原因。

2017年的那个夏日,家庭秘密开始揭开面纱。我的哥哥Tommy和我有着密切的关系,他要求我帮助分析他23andMe的结果:我们都在寻求对阿尔茨海默病风险等位基因的洞察,阿尔茨海默病夺走了我们母亲的生命。

刷新浏览器后,我立刻知道我的生父不是抚养我长大的人。Tommy和我分享了同父异母兄弟姐妹25%的DNA身份,而不是预期的50%,我们的父亲贡献了Y染色体的不同。在我努力想把这些话说出来之后,我哥哥立即冷静地回答说:“当然,这是完全有道理的。”这只会让我更加惊讶和困惑。但这也本能地与我产生共鸣。我知道他是对的,尽管我们还没有确定哪一个有出其不意的父亲。62年来,我一直觉得自己是一个家庭里的外人,但直到那时我才意识到这是真的。

抚养我的男人,我的父亲Thomas Schreiber(我童年时代的朋友称之为“上校”)是一位出色,有道德,但充满挑战和复杂的人。他又高又壮,他的军队训练

、军衔、锐利的蓝眼睛和聪明才智给了他一种特殊的气质。我想象他是一个平等机会的家庭犯罪者,包括Tommy和我亲爱的妹妹Renée,后来才知道他的愤怒集中在我身上。我怎么可能不知道呢?当你的父亲告诉你,无论你经历了什么,完全是你独自行动的结果时,你并不倾向于分享。不是和你的家人,甚至是你最好的朋友,包括我最好的朋友,他们和我分享了他们难以想象的残忍,包括家庭背叛、拒绝、死亡和杀害家人。你用你的魔法橡皮擦。你创造自己的真相。

本文作者Stuart Schreiber

一个对自己来说陌生的人

在那个夏日发现之后的后遗症包括三个阶段:超现实阶段;不受控制阶段;快乐的寻找和发现阶段。

“我是谁?我从哪里来?这个生活在我体内、穿过我血管的无名男人是谁?…我能找到真相吗?“

在第一阶段,我麻木了:没有震惊、愤怒、失望只是困惑。这太难把握了。无法想象。很难清晰地思考。然而,一点点的解脱。也许真相会让我对父亲的行为产生清晰和理解。这种第二感觉是我内在完全意想不到的变化的开始。

第二阶段感觉不受控制是最困难的。我是谁?我从哪里来?这个生活在我体内、穿过我血管的无名男人是谁?我会下意识地甩手,想把他从我身体里甩出来。最糟糕的是,我的母亲和抚养我的父亲都去世了,我能找到真相,找到我想要的答案吗?当你认为你了解自己的起源时,就没有迫切需要去探索和联系;当你知道有一个起源时,你就很满意了,只要有需要,你的祖先和家庭成员就可以被搜索和联系。但当这个假设被剥夺后,你真的是一个外星人。

我想:我的母亲在我怀孕时得到了支持和爱吗?这是我关注的焦点,甚至不仅仅是我父亲的身份。但后者是回答前者的最佳方式。

我的两个哥哥姐姐和随后的DNA分析证明我的父母能够怀孕。这一点,以及在我成长过程中对我父母的其他观察,使我确信我的出生是夫妻关系,而不是“由捐赠者衍生的”,这是一个与体外受精方法相关的术语。那些寻找精子捐献者父亲的人经历了和我一样的情绪混乱,但也有不同之处。我的生父不是一个匿名的精子捐献者,但他是谁?

所以我转向了我的科学家模式,在那里我发展了一些与我的工作相关的解决问题的技能。当我试图解开谜团的时候,我意识到我身体里有两个男人:两个谜团要解开,还有两个新的家庭要发现。

发现我的第一个新家庭

我已经擅长将DNA分析与谱系工具结合起来。我的方法与最初用于对匿名数据库中的人进行去匿名化的方法有关,最近也用于识别金州杀手; 事实上,目前的个人关注点是通过人道主义组织DNA Doe项目识别失踪人员。

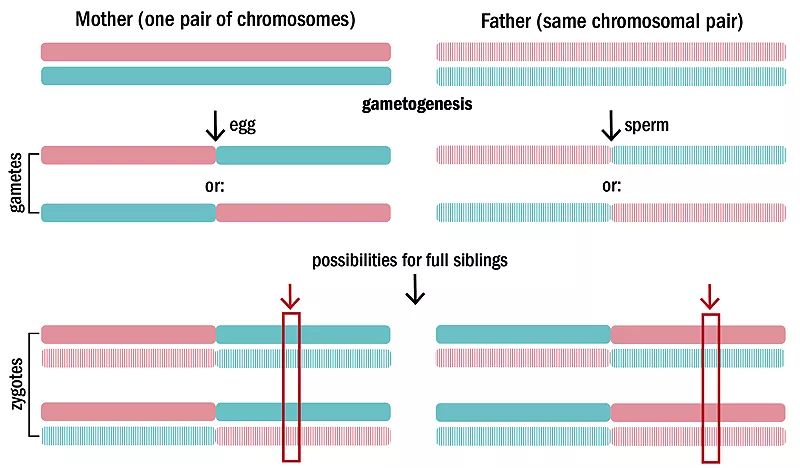

这项分析的一个关键特征是考虑到在生殖细胞(精子和卵)形成过程中染色体的“重组”和受精,这两个过程产生了同时具有母系和父系基因组的合子。你的每一条染色体都是由你祖父母结合的行为造成的,即使当你的父母制造了产生你的细菌细胞时,它们已经不存在了。每一个个体的卵和精子都是独一无二的,它们有自己的基因组,由无数的结合行为组合而成。我们每一个妈妈都产了数万个卵,而我们的爸爸则产了数以百万计的精子。每个孩子都是由一个独特的特定的卵和精子产生的,所以我们的存在是非常显著的。我们每个人都赢得了不可能的合子彩票!

这幅简化的插图显示了一对(23个)母亲(粉红色)和父亲(蓝色)的染色体,从母亲(实心)和父亲(条纹)继承-从他们自己的父母可以在一代传代。在亲本染色体下面是由单个基因重组产生的四个可能的生殖细胞(配子),以及在受精过程中由这些配子产生的四种可能的受精卵。(实际上,配子是由多个重组事件产生的)。受精卵代表了父母子女的四种可能的遗传结果。

DNA基因分型需要研究基因组中数十万个位点,这提供了统计上的稳健性;红框表示只有一个位点的基因型。现在,想象一下比较一个完全的兄弟姐妹的基因型,例如,一个由这个特定位置的左上合子染色体对产生的孩子,和另一个完全的兄弟姐妹,他们拥有相同的四个可能的合子染色体对中的任何一个的概率。如果我们只看两个矩形,两个完全相同的兄弟姐妹在两条染色体上的同一个位点的概率是四分之一,或者25%。两个完全相同的兄弟姐妹在同一条染色体上的同一个位点上的概率是四个不相等的概率,即50%。另一方面,同父异母的同父异母兄弟姐妹的概率分别为0%和25%。

生殖细胞中的染色体是亲本染色体的镶嵌组合。这一显著的遗传事实为任何两个人之间的DNA身份的数量和可能将他们最后的共同祖先分离为兄弟姐妹的世代、祖父母的祖父母、第二堂兄弟的曾祖父母等提供了基础。这与互联网的奇迹一起——例如,obituaries提供了丰富的家族树信息,允许将可信的宗族家谱拼接在一起。随着更多的DNA亲缘关系,分辨率增加,直到最后的家族树是确定的。

在搜索公共和私人DNA祖先数据库、识别DNA亲缘关系和DNA身份数量、计算、构建和连接多代家族树的两个月内,我最终发现了我的亲生父亲的身份,我曾给他代号为“the crybaby”,因为我潜伏但以前被压制的哭泣能力在此期间完全被释放。哭泣不是我童年的一部分:在我孩子的脑海里,这是一种虚弱的表现,因此在青春期我永远不会向父亲展示。相反,在受到打击之后,我会回答:“这就是你所拥有的吗?”

DNA似乎对我的难题的解决没有留下任何不确定性。但在1955年初怀上我的时候,这个人在哪里?在地理上是否可能遇到我母亲?

Newspapers.com透露这个神秘的人住在离我母亲家不远的地方。(这导致一天早上五点钟,我可怜的妻子从沉睡中惊醒,发出了一声响亮而愉快的尖叫。)1955年, Joseph (“Joe”) 是一个英俊迷人的年轻单身汉,最近在朝鲜战争结束后从军队回来。据说他是一个善良、慷慨、体贴的人(他很容易哭!)-就像我想象的那样。在我看来,Joe在我受虐的母亲极度需要帮助的时候,给了她善良和人性,而我就是结果。在比较Joe和我的一系列配对的、年龄相仿的照片时,我意识到,我是多么的一个身体克隆人,我们拥有相同的眉毛、眼睛、鼻子、耳朵、下巴,甚至亚当的苹果。我们都在35岁时秃顶了!

识别我的亲生父亲是克服我不受束缚感的关键的第一步。他死了,但我发现了五个新的惊人的同父异母的兄弟姐妹和许多新的表兄弟姐妹。我不知道自己的出身,这让我深深地需要联系,并给了我获取家庭联系的强烈欲望。在过去的18个月里,我迄今为止已经鉴定出150名经过DNA验证的活着的家族成员,并建立了一个有2500多个祖先的家族树。他们可以追溯到我的曾曾曾曾曾曾曾祖母Emashapa Panyouasas,她是18世纪初密西西比湾沿岸的Choctaw民族首领的女儿。

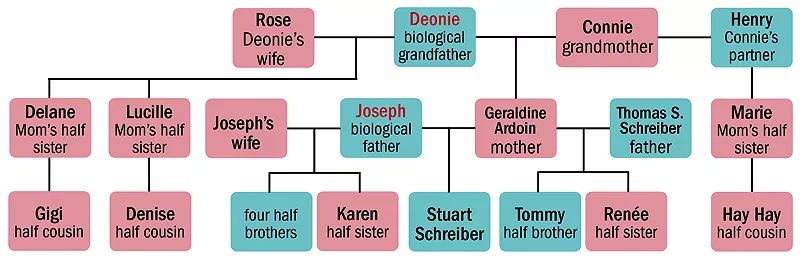

Emashapa解释了我17号染色体上的一大块美洲土著DNA。但沿着这条路,一些令人费解的东西出现了,只是随着时间的推移才变得清晰。例如,Emashapa 不可能有匈牙利人(祖父母的祖父)或爱尔兰人(祖父母的祖母)的血统,任何与卡戎人的联系充其量都是微不足道的。事实上,在我认为被描述为我母亲父亲的那个人(我的外祖父Henry,我的外祖母Connie称在我母亲出生前就去世了)实际上不是她的亲生父亲之前,我的大部分DNA亲戚都没有意义。

…还有我的第二个新家庭

让我开始思考另一种虚假渊源的可能性,并运用我早先搜索过的技巧,向我母亲的实际父亲Deonie和第二个新家庭展示了DNA引导路径。因为Deonie是密西西比州最初的定居者家庭成员之一,并且这些定居者之间已有数十年的家庭间婚姻,这次我的侦探要简单得多,尽管像Joe一样,Deonie从来没有提交他的唾液DNA分析。强大的DNA和谱系工具使我能够弥合这一差距。

我对这些新家庭成员的第一手访谈,以及对家庭文物的发现,揭示了我母亲的起源,并为她早期的生活提供了强有力的见解。她出身于卖淫(她的母亲,Connie)和moonshining(她的父亲,Deonie)。她先是在一家妓院里,然后在被送到的天主教修道院里生活,这充分说明了她对于详细描述自己童年的沉默寡言,而不仅仅是对抚养她长大的修女们表示极大的不满,以及在当地图书馆藏身的极大乐趣,在那里一位图书管理员表现出了善良和耐心,给我母亲一艘救生筏,就像Joe后来提供的那样。

家族树显示了文中提到的家庭成员

我已经了解了我的祖父,那个号称在密西西比州杀死一名男子后逃亡的moonshiner,以及我的祖母,那个妓女,是如何在一系列极不可能发生的情况下走到一起的。但是如果没有这个不太可能的事件,我的母亲也不会存在,Renée、Tommy和我也不会存在(我想我赢了两次更不可能的合子彩票!)这些情况引发了人们对20世纪初至中期密西西比和路易斯安那文化的兴趣,在这段时间里,这些文化在轻松旅行之前是惊人的独立和独特。它打开了我对这些文化及其当前变体的认识,并提供了有益的生活课程,如后文所述。

我母亲通过消除虐待和混乱,把注意力集中在图书馆,后来又集中在Joe身上,创造了她童年的真实。她创造了她对我们家庭的真相,把亲子关系简单化了。她可能已经度过了她自己的超现实和不受欢迎的阶段,但是分开的是她的megingjörð-her魔法腰带,赋予她达到快乐阶段的力量,实现了为孩子们提供爱的梦想。

我常常想知道她会怎样接受我的真相,但这当然是不可知的,因为这些真相在她去世三年后才被揭露出来。

谁知道什么?

在我的脑海中,很可能不可能知道那些大问题的答案,但是推论会让我做出一些最好的猜测。更重要的是,这些问题不像是导致我不受监控阶段的问题。我有一个深刻的愿望去了解这些真相,但我很欣慰地意识到这可能是不可能实现的。

“我母亲最好的朋友说,从她第一次见到我母亲开始,她就想知道,为什么我父亲无缘无故地恨他的小儿子,而不是其他两个孩子。”

我父亲知道我不是他的亲生儿子吗?我几乎可以肯定他知道,尽管有些家庭成员并不知晓。我在新泽西出生几个月后,父亲离开堪萨斯将近一年,留下我那脆弱的母亲和她的新孩子以及另外两个年幼的孩子,其中一个健康状况不佳。我母亲曾经吐露:“这是我一生中最糟糕的一年。”我父亲从堪萨斯州回来,带着家人去了法国,在那里他刚入驻。我相信我的父母试图为了家庭的利益把他们的过去抛在脑后,把这个秘密放在他们的象征性的锁箱里。但他对我的身体动作,通常是在他房间的一扇紧闭的门后进行的。我哥哥和我分享了他的看法,“那只发生在你身上。”我母亲最好的朋友说,她想知道,从她第一次和我母亲见面时起,为什么我父亲不喜欢他的小儿子,而不是他其他两个孩子,原因很明显。我父亲不太擅长划分房间。他试图相信一个事实,但还是情不自禁地回到了他锁箱里的那个事实。

我妈妈知道吗?几乎可以肯定。我和我亲爱的保护者妈妈的历史中的每一个元素现在都完美地融入了新的基于事实的叙述。

Joe知道吗?可能不会。基于我从我的新亲戚那里学到的一切,他强大的家庭关系要求分享,这使得一个难以维持的秘密变得难以维持,“Grandma K”,这个家庭的女家长,不会容忍与她在任何情况下出生的孙子分离。

我母亲对她父亲了解多少?考虑到母亲的情况,她不太可能知道Deonie的身份,但我几乎可以肯定,她知道她父亲可能不是她母亲所说的在她出生前就去世的人。她使用的魔法橡皮擦可能导致她第一次遇到一个锁盒。

Deonie知道吗?是的,他的妻子Rose和他的女儿Delane和Lucille也一样,尽管女儿们只知道我母亲的存在。他们不知道他们都生活在路易斯安那州邻近的城镇,在那里Deonie被任命为治安官已经有一段时间了,他的上级以为赌博和卖淫提供保护和掩护而闻名。事实上,我祖母是在她14岁时被她父亲“雇佣”的时候学会了妓女的职业。最能说明问题的是,在Delane的同学取笑她有一个秘密的私生子妹妹后,Rose告诉Delane关于我母亲的事,Lucille和我的祖母Connie有过两次不愉快的遭遇,其中一次是小女孩,当时她和她爸爸Deonie在一起。

但“什么是真相?”的答案“取决于谁的真相。”

和解

我与父亲的关系以令人满意的方式发展,特别是在我明显可以为生活做点事情之后。我们讨论了科学,甚至一起出版(“Reactions That Proceed with a Combination of Enantiotopic Group and Diastereotopic Face Selectivity Can Deliver Products with Very High Enantiomeric Excess: Experimental Support of a Mathematical Model,”1987)。他不赞成我在化学科学方面缺乏严谨性,在化学科学方面,相对于他的物理和数学领域,我接受了他的训练,但矛盾的是,我在1990年代初第一次直接得到他的称赞,当时我描述了我过渡到更不严格的生物和医学科学的原因。虽然他没有育儿的本领,但他还是以祖父母的身份出类拔萃,对Renée’s和Tommy的孩子们表达了爱意,这会温暖任何人的心。

我的父母,“上校”(右),在五角大楼,他于1961年10月获得了成就证书。

我对他晚年的热情最好用我对他临终的恐惧来形容,因为我们两个都没有用“爱”这个词来形容。我曾多次试过,但他甚至试图通过强有力的握手来拥抱和强大的伸展手臂。因此,1993年6月20日,我离开他的工作台(我最近才有幸在周末探访时使用)留下了一封信,上面写着他不愿听到的话:“亲爱的爸爸,在父亲节这天,我想和大家分享我从你身上学到的东西,诚实、正直,找到我们喜欢的东西,这样我们才能做好。…我爱你。你儿子。”

我等了好几个月,希望能收到他的消息,但无济于事。我问我母亲,结果得知她对这封信一无所知,而且从未听我父亲提到过。然后,大概六个月后,在一次回访中,独自一人时,我在他原本朴素的办公桌上发现了一个信封。1943年6月20日,当我读到我父亲寄给他父亲Thomas Joseph Schreiber的那封信的正面时,我对自己的好奇心感到内疚的情绪平息了下来。里面的信很容易取出来,里面的内容也证实了它确实是我要看的。“亲爱的爸爸,今天是父亲节,我给你写下我对父亲的感受是很合适的。首先,我为你感到骄傲。考虑到你的早期环境,你的机会不足,以及你年轻时所面临的困难,你在为你的家庭提供一个良好和舒适的家方面做了一件很好的工作……Tom”

有了这个,我们对复杂的关系有了一定程度的了解,但最终还是相互尊重和关心。他死后几年,我发现两封信都放在一起,塞在他私人图书馆的一本书里。他从来没有和我母亲或我分享过关于它们的任何一句话。

我的两个父亲都在1996年去世了。

成为一个更好的人

我已经注意到了学习我的出身和家庭真相的最意想不到的后果之一:我的眼泪现在很容易流出来。我不再倾向于隐藏我的情绪,无论是看到父母和孩子在波士顿公园散步,还是看到另一个虐待行为的案例,眼泪都很容易被触发。

我把新发现的家庭成员视为珍视的人,他们有着自己深刻而非凡的故事,并渴望了解他们的生活。他们中的许多人(包括亲爱的表妹Hay Hay)都非常热情地拥抱我。这些发现带来了无穷的欢乐。最近,我和妻子去了世界各地,与新的亲戚见面,并参观了我祖先的家乡布达佩斯(祖父母的祖父),旁边是北爱尔兰的蒂龙县(祖父母的祖母)。我们收到了来自北爱尔兰的礼物,比如Grandma K的餐具(带着来自表妹Sharon的爱),还学到了很多我不知道的父亲的快乐细节,包括我鼓舞人心的幸存者表弟Pat。我永远不会认识他,但我经常听他的声音录音带,我的新妹妹Karen给我的带着泪水的爱。

我的朝圣活动包括在Deonie出生的密西西比州的Kiln举行家庭团聚(还有我的第二个堂兄,NFL名人堂成员Brett Favre的出生地,谁会想到呢!)以及参观密西西比州的Rotten Bayou,在那里Deonie的家人被安葬。他们还包括到路易斯安那州,我母亲的出生地,在那里我遇到了我母亲以前不认识的同父异母姐姐Lucille,她的Cajun微笑、魅力、声音、容貌和散发爱的能力都是我母亲的。见到“Cile”姨妈就像在我母亲去世四年后又见到她一样。那次访问让我泪流满面!我了解了我母亲另一个同父异母的妹妹,Delane姨妈的生活细节,她现在已经去世了。但是她的女儿Gigi,和Lucille的女儿Denise,我第二个新家庭的表亲,已经成为我们生活中一个紧密的组成部分。

但是变化超出了我的情绪。我是一个进步的人,在过去,他会自信地断言我的开放心态和非判断性。但我错了。在Kiln(密西西比州)、Houma (路易斯安那州)、Eatontown(新泽西州,我孕育的地方)和Pécs(匈牙利)等许多地方与我的新家庭会面,以一种新的方式让我接触到政治和宗教现实,我现在意识到,这些现实以前很容易被我抛弃。现在他们感觉不同了。他们感觉像我的出身、现实和家庭。接受更广泛的信仰和价值观要容易得多。这一变化对我来说是最难表达的,但感觉却截然不同。我喜欢。我知道我已经变得更好了。

本文作者、Morris Loeb化学教授Stuart L. Schreiber是化学和化学生物学系的成员,也是哈佛大学和麻省理工学院的联合创始人,也是美国国家科学院和国家医学院的成员,最近获得了沃尔夫化学奖。他和他的妻子Mimi Packman一起创立了一个基金会,希望在他们最需要安全区,善良,爱和支持时为无助者提供帮助。

参考链接:

https://www.harvardmagazine.com/2019/07/dna-testing-schreiber?from=singlemessage&isappinstalled=0