智能道路,“智”在何方?

智能道路可以概括为:由特定的结构材料、感知网络、信息中心、通信网络和能源系统组成,具有主动感知、自动辨析、自主适应、动态交互、持续供能等智能能力的道路设施。

与传统道路相比,智能道路优势在于能有效延长道路寿命、提高道路性能、降低安全风险、提升服务品质。

智能道路“智”在何处

智能道路的开发和使用过程依托多种技术,包括智能材料、分布式光纤、智能薄膜、压电器件和传统传感器等。

智能道路依靠智能材料或传感器来主动感知状态、性能、环境和行为,然后进行自动的校验、集成、管理、分析、诊断和评估等处理。

依托感知信息和辨析结果,道路能够针对温度、湿度和交通量等的变化进行主动调控,并可对道路损伤进行自我修复。同时,道路能在感知和辨析的基础上,与外部进行动态交互。为了实现这些能力,离不开持续不间断的能量供应。

信息组织是智能道路实现智能能力的关键。智能道路的信息组织需要构建与车联网(V2X)同等的路联网(R2X)系统,并融合形成车-路联网(VR2X)系统,以支撑车路一体系统。

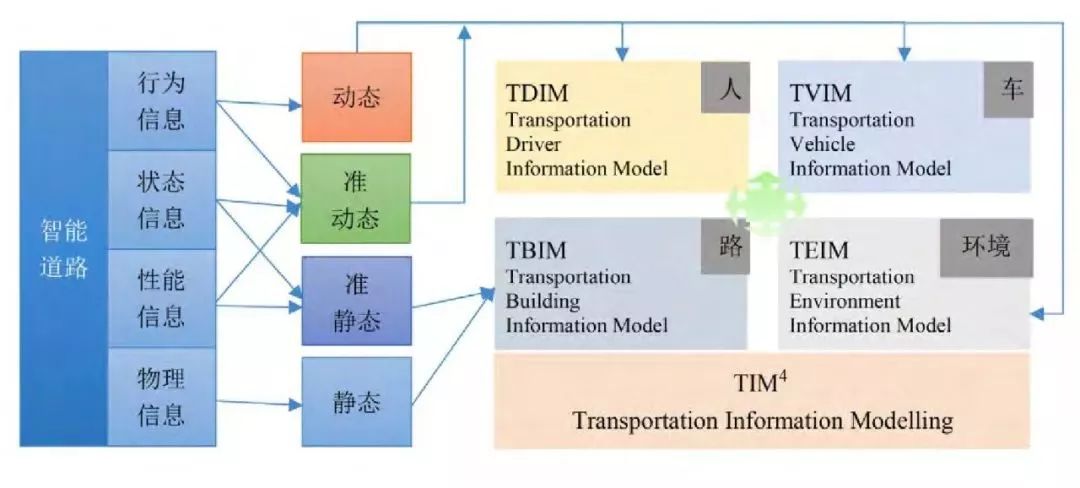

车路一体系统中的信息组织可以依托由驾驶员信息模型(TDIM)、车辆信息模型(TVIM)、交通建筑信息模型(TBIM)、环境信息模型(TEIM)组成的四级交通信息模型(TIM4)平台实现。

根据各类信息的量级和通信要求,分为动态、准动态、准静态和静态信息四类,可分别采用不同的通信方式实现各个交通要素之间的信息交互 [1]。

☝ 四级交通信息模型TIM4概念[1]

模型创作者:陈雨人2.

智能道路发展现状

智能道路因其能够广泛服务于交通安全和公共安全,因此世界各国都在积极进行相关的研究与应用。其中,美国、欧洲和日本处于领先地位,中国在该领域的研究虽然起步较晚,但发展迅猛。

美国:美国于20世纪60年代起开始智能交通系统(ITS)的相关研究工作。90年代初,美国在洛杉矶修建了一段试验性的智能道路——驶万达公路。其建立在道路系统与通讯系统相结合的基础上,不需要增铺道路就能提高路段的通行能力。

美国在智能道路建设上实行“政府主导、企业参与”的模式,强调社会各有关阶层、各方面的“协同共享”。

近年来,美国威斯康辛州和科罗拉多州正在筹建智能道路,前者是为了支持富士康集团的无人车运输,后者是为了缓解百事可乐公司的装瓶厂和附近的两个停车场区间道路的拥堵。

瑞典:瑞典最早的一段智能道路位于瑞典北部城市Pite和Lule之间的欧洲E4公路。研究人员在此段公路上安装了太阳能传感器和400个信息发布装置,可以对行驶车辆做出路面结冰、事故拥堵和其他危险情况的预警。

瑞典于2014年启动了eRoad Arlanda项目,并于2018年开通了全球第一条全长2km的电动汽车“充电公路”。由于地底铺设有电网,当电动汽车在公路上行驶时,可以通过道路的两条轨道和车辆底部连接的移动杆为车辆充电,公路上方无需额外的电线,避免了安全隐患。

☝ 连接斯德哥尔摩阿兰达机场货运站和鲁瑟什贝格物流区的充电公路

英国:英国对ITS的研究一直处于世界的前列,其SCOOT系统是智能交通系统的主要组成部分,拥有全球最多的用户;另外,交通信息高速公路(TIH)和视频信息高速公路(VIH)也都是世界领先的交通信息网络平台系统。

英国于2016年6月启动了UK CITE项目,旨在建成英国首条配备V2V(Vehicle to Vehicle)和V2I(Vehicle to Infrastructure)系统的公共道路。

2017年10月,世界首条主动共识性适应反馈学习横道线Starling Crossing投入使用。Starling Crossing的路面由抗压型LED显示屏组成,控制系统会根据设置在路口的摄像头反馈的情况来显示交通引导信号。

荷兰:荷兰于2012年10月提出智能高速公路的创新设计概念,包括夜光公路、动力学漆、交互感应灯以及感应优先车道。

2014年4月,“N329未来之路”项目完成,世界首条夜光公路Glowing Lines投入使用。该路段以光致发光涂料代替路灯,白天充电,晚上亮起,持续时间可达10h。

☝ Glowing Lines

近年来,荷兰人陆续推出了Flo智能交通系统和Bikecout路面技术,旨在提升骑行者道路安全。

日本:日本从1995年开始着手进行ITS研究开发和实施,1999年启动了“Smartway”计划, 2003年智能道路开始出现。

“Smartway”计划遵循系统集成理念,以道路和车辆为基础,以信息处理和通信技术为核心,以出行安全和行车效率为目的,坚持融合现有系统,如车辆信息通信系统(VICS)、不停车电子收费系统(ETC)、先进辅助巡航道路系统(ACAHS)和现代通信技术等,将道路交通基础设施的智能化及其与车载终端一体化系统的协调合作作为研发方向和突破重点,实现了由普通的路面快速向智能道路转变。

中国:中国已经提出了为智能联网车和自动驾驶车而设计的一种超级高速公路的概念,并启动了试点项目。这些项目包括:在上海建成的装有分布式光纤的模块化路面;在多个省份建成的自修复沥青路面和自融雪路面;以及在湖南省建成的具有路基湿度自调节功能的公路等。

2017年12月,世界首条光伏高速路在济南市建成通车,光伏路面铺设长度1080 m。其表面层由一种透明材料构成,使阳光可以照射到下面覆盖两条车道的太阳能电池板。该层还配备电力电缆和传感器用以监测温度、交通流和轴载。

然而由于大中型货车高速行驶对光伏路面损毁严重,2018年8月起开始对路面进行升级改造。

智能道路展望

未来道路交通运输的发展愿景是“零伤害、零延误、零维修、零排放、零失效”的“五维趋零”理想系统。“五维趋零”愿景的实现需要以系统最优的视角考虑交通运输系统中“人–车–路–环境”的每个要素相互之间的作用与协同。道路作为四要素的核心组成部分,是ITS建设的基础和关键。

虽然国际智能道路发展已具备雏形,但要想实现道路功能化、智能化、专用车道和超级道路的发展,必须继续探索适应未来道路建设和更新要求的技术体系,这是全球共同面临的挑战。

参考文献:

[1]赵鸿铎, 刘伯莹, 田雨. 智能道路“智”在何处[J]. 中国公路.2018(18):56‒60.

原文:http://www.engineering.org.cn/ch/10.1016/j.eng.2018.07.014

中国工程院院刊

工程造福人类

科技开创未来

微信公众号ID :CAE-Engineering