本文聚焦冷战时期美国为保护北美免受苏联空袭而研发测试的革命性防御计划。研究运用"垂直地缘政治学"概念,将其定义为权力复合体之间为利用、控制或防御空域而展开的博弈。研究核心是1960-1962年间三次测试大陆防空网络的军事演习。这项多方法档案研究探讨政治与军事官员如何通过叙事构建认知世界的方式,回答"美国为何选择构建大陆防空网络、如何测试该系统及其历史遗产"等问题。区别于多数聚焦外部的冷战防务研究,本文从内部视角剖析北美国家自我防护的动因与路径。基于脆弱性认知,美加政府共同寻求空域安全化方案,最终选择构建双边一体化防空体系。不同于传统阻挡地面部队推进的水平防御工事,这种垂直防御系统将雷达、人员与武器整合为本土安全屏障。因此,1952-1962年间美国的地缘政治目标呈现出独特的垂直维度,表现为对空域的多样化控制策略。该防御网络曾支撑白宫核战略,直至洲际导弹威胁与SIOP-63政策调整削弱其价值。"天盾"系列演习标志着美国空域安全化计划的巅峰,但演习后的非确定性评估导致项目收缩。这项跨大陆防御计划的遗产在于为后续空防体系架设桥梁。

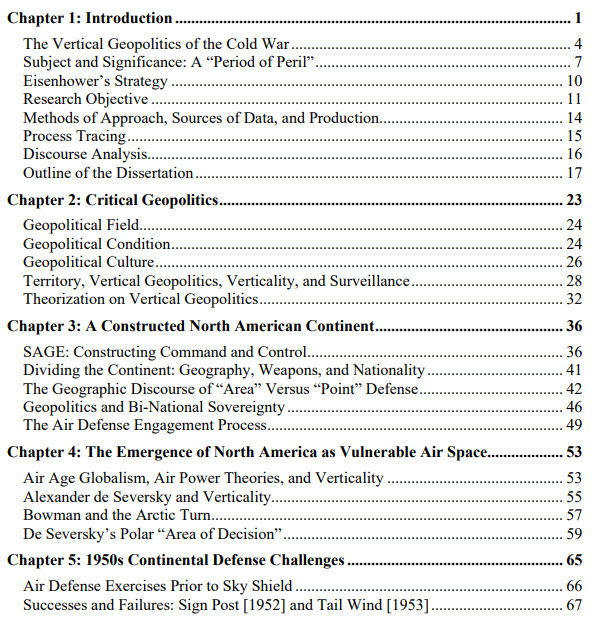

继导论后,第二章奠定以垂直地缘政治学为核心的理论框架。该理论被定义为权力复合体间争夺空域控制权的博弈。本章将垂直地缘政治学置于批判地缘政治学谱系,关联领土、主权、垂直领土化与监控等理论概念。

第三章揭示美国如何通过大规模技术工程构建"控制论大陆",展现地理、技术与主权问题在美加防御体系建设中产生的非预期互动。两国通过主权让渡与技治领土防御系统的创新管理,缔造名义平等的北美空防伙伴关系。至1950年代末,渥太华与华盛顿最终形成可测试垂直防御的实体防空体系。

第四章将技术复杂的领土防御系统置于"航空时代全球主义"背景,剖析经典地缘政治思想对美国防务战略的影响。本章追踪空权理论家亚历山大·德·谢韦尔斯基(1894-1974)如何整合空间理论化与极地脆弱性焦虑,最终将北极地区塑造为美苏竞争的关键场域。章节末连接该时期学术与军事理论家的思想网络。

第五章探讨1950年代中期美国应对新型核轰炸威胁的早期空军演习。珍珠港记忆犹新的背景下,美国在组建洲际轰炸防御体系过程中经历组织混乱、战术试错与经验积累,为"天盾"演习奠定基础。本章以白宫主导的盖瑟委员会研究收尾,揭示其如何加剧脆弱性焦虑并推动防空能力升级。

第六章解析美加从战略分歧到共识形成的艰难历程。两国在互疑阴云中通过制度创新确立防务伙伴关系,催生北美防空司令部(NORAD)及其大陆防空体系。章节以"天鹰"演习危机告终,展现该新生机构面临的诸多挑战几乎颠覆双边合作。

第七章转向美国内部困境,揭示白宫在推进大陆防御计划时遭遇的国内政治阻力。通过解密档案展现政府高层如何秘密讨论政策选项,平衡"防御不足"与"过度防御"两派意见,在内外压力间寻求战略平衡。

第八章深入分析艾森豪威尔政府的空基监视体系——格雷厄姆所称"疏离化垂直监控"(2004:21)。白宫通过"去身体化"的军事凝视实施空中侦察,发现苏联战力弱于预期。本章同时揭示西方地缘政治中盛行的视觉中心主义:国家决策依赖"硬情报",即来自垂直监控的视觉证据。间谍飞机提供的不仅是"上帝视角",更衍生出空中监视的垂直地缘政治维度。

第九章对比美苏垂直防御战略的异质同构。美国在惨痛教训中认知苏联的技治领土防御体系(如战斗机与防空导弹系统),最终在重大外交危机后调整北美垂直地缘政治策略。

第十章揭示"天盾I"演习筹备期华盛顿的战略转型。随着导弹威胁超越有人轰炸机,美国防务界开启双重路径:既推进史上最大防空演习,又着手布局应对洲际导弹的新垂直地缘政治框架。

第十一章聚焦"天盾"演习实施的复杂性,尤其是加拿大对信息泄露与公众反军事化情绪的深度焦虑如何影响演习规划。

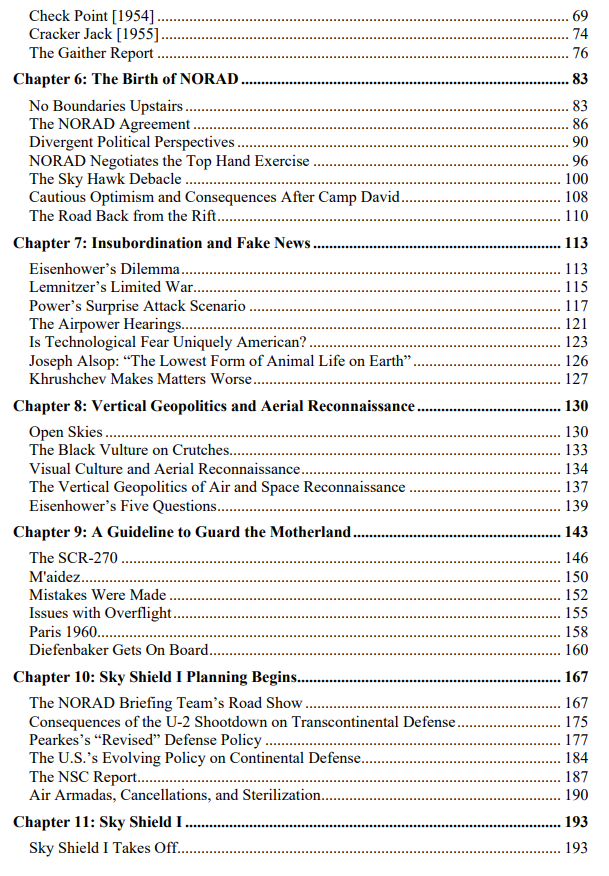

第十二章通过关键文件NSC 6022,展现导弹威胁认知如何根本性重塑美国防务重点。本章揭示艾森豪威尔政府既构建庞大技治防御网络,又通过政策文件启动其解体的历史悖论。

第十三章解析"天盾II"演习的叙事失控。尽管美加联合封闭空域近24小时(两倍于前次规模),却因公关失误未能掌控舆论叙事,暴露联盟管理的深层裂痕。

第十四章以末代大陆防空演习"天盾III"为终点,标志美国对苏联轰炸机威胁的关切衰减。伴随SIOP-63文件出台,美国核战略从"大规模报复"转向"灵活反应",导致NORAD资源投入持续萎缩。1962年该机构达至资源峰值后,随即步入漫长衰落期。