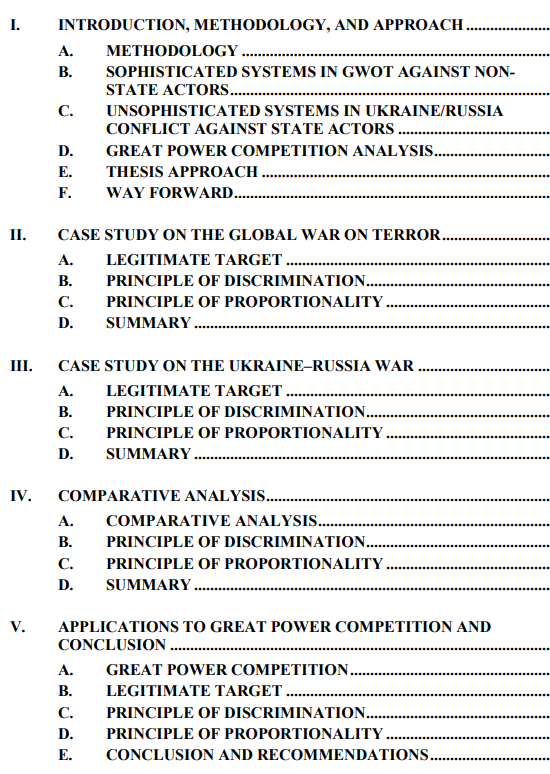

无人机系统的兴起重塑了战争的伦理与作战环境。本文通过分析精密与简易无人机系统的历史应用及战时法原则遵循情况,探讨其在大国竞争中的角色定位。基于全球反恐战争(GWOT)与俄乌冲突的案例研究,剖析区分原则与相称性原则的实践应用,揭示无人机系统如何影响未来威慑与交战策略。反恐战争案例研究聚焦精密系统在宽松环境下对非国家行为体实施情报监视侦察(ISR)与精确打击的效能;俄乌冲突则凸显低成本商用无人机在对抗性战场中的颠覆性力量。这些案例评估了战时法原则遵循度,并为未来冲突中的无人机作战提供建议——在面临先进反介入/区域拒止(A2/AD)体系严峻挑战的背景下。本研究审视无人机系统在强对抗环境中的整合难题,主张运用精密无人机执行ISR与精确打击任务,同时部署简易无人机实施蜂群消耗战术。研究最终提出以技术创新与去中心化控制为核心的无人机发展战略,强调恪守战时法原则以确保作战效能与威慑力,同时最小化大国冲突中的升级风险。

无人机系统(UAS)在现代战争中的普及已重塑军事行动的战略与伦理考量。本论文通过考察针对国家与非国家行为体使用的精密/简易无人机历史案例,研判其在大国竞争(GPC)——特别是太平洋潜在冲突——中的未来角色。基于全球反恐战争与俄乌冲突的对比分析,揭示战时法核心原则(区分性与相称性)在战场的实践逻辑及其对威慑与作战策略的塑造作用。

研究对比了MQ-9"死神"等精密无人机在反恐行动中的效能与低成本商用现货(COTS)无人机在俄乌战场的颠覆性影响。反恐战争中,无人机在非对抗环境下对非国家行为体提供无与伦比的ISR与精确打击能力。这些以"9·11"后自卫权为法理依据的行动,仍引发关于目标合法性与道德责任的重大伦理争议。核心挑战在于如何界定远超直接行动者的恐怖网络中的合法目标。此外,多数反恐行动发生在非宣战区域,对藏身平民的敌对分子实施定点打击引发伦理质疑。区分原则尤其难落实——恐怖分子刻意混入平民使战斗人员识别复杂化。但配备先进传感器与生活模式分析系统的精密无人机提升了态势感知与目标甄别能力。冲突的非对称性使美国得以用尖端技术压制低能力对手,降低大规模附带损伤风险。然而公众舆论与国际观瞻成为主要挑战——尽管精度提升,无人机打击仍引发关于战争伦理、平民伤亡及军事行动透明度的论战。

反观俄乌冲突,简易可大规模部署的无人机展现出挑战传统军事力量、助力消耗战与瓦解常规战场优势的能力。乌克兰有效运用低成本消耗型无人机实施蜂群战术,为俄军制造复杂目标选择困境——此优势在大型昂贵无人机上难以实现。通过加装先进传感器套件,乌军提升战场感知、目标识别与ISR能力,显著增强作战效能。去中心化无人机指挥结构加速决策流程,赋予乌军相较俄军集权模式的战略优势。但相称性原则引发伦理关切——乌军打击目标从纯军事设施扩展至象征性城市中心,增加平民伤害风险。此举招致报复性后果,鉴于俄罗斯核能力对手的不稳定属性,冲突升级风险陡增。

两案例的研究结论对理解无人机在强对抗印太环境的应用至关重要——先进A2/AD系统构成重大作战挑战。未来太平洋冲突需融合精密与简易无人机系统,通过优势互补突破防御体系:精密无人机承担ISR、远程精确打击与电子战任务;简易无人机实施蜂群战术制造目标选择困境、干扰敌传感器并强化战场消耗。此类行动须符合国际伦理规范以避免意外升级,尤其面对具核能力的先进对手。

此潜在冲突中的目标合法性将更趋复杂——网络与太空域作战若缺乏明确责任方,可能意外加剧紧张并引发报复。动态环境中实施高效监管对防止冲突范围失控至关重要。海战可能为区分原则提供独特优势:因已知舰船名录与分级标准,海上敌舰识别相对明确。但定位追踪这些舰船需具备在A2/AD环境中存活的强健ISR能力,构成重大作战挑战。相称性原则实践或类俄乌冲突模式——初期聚焦军事目标,随敌方反应升级。

对美国国防部的核心建议聚焦无人机能力发展:优先开发配备先进传感器套件、具备自主运行能力且能在A2/AD等高威胁对抗环境中存活的低成本消耗型无人机。这些系统需与其他自主平台无缝集成,支持分布式作战控制,并适配针对同级对手修订的瞄准规则。无人机战争的持续演进要求平衡技术创新、战略威慑与战时法原则遵循,以确保作战成功并最小化大国竞争演进中的意外升级风险。