人工智能架构的底层基因深陷矛盾路径:集中式云架构(软件即服务)与分布式边缘AI(终端设备本地处理)的对抗。本文批判性分析算力、能效与数据隐私三大领域的竞争态势。近期突破表明边缘AI凭借测试时训练、专家混合架构等创新,在性能上直逼云端系统。关键性优势在于边缘AI具备惊人的10,000倍能效比:现代ARM处理器与专用AI加速器推理功耗仅100微瓦,而同等云处理需1瓦特。超越能效层面,边缘AI通过本地化处理从根本上保障数据主权,瓦解集中式架构固有的单点故障风险。这种分布式架构还借助平价硬件实现技术民主化,提供关键离线功能,并通过消除数据传输成本降低环境影响。边缘AI市场正经历爆发式增长,预计从2025年90亿美元跃升至2030年496亿美元(年复合增长率38.5%)。隐私保护与实时分析需求共同驱动此浪潮。个性化教育、健康监护、自动驾驶、智能基础设施等关键应用依赖边缘AI的超低延迟(5-10毫秒,云端需100-500毫秒),这对安全敏感型操作至关重要。架构创新与基础物理学(兰道尔原理)的融合证实:边缘AI分布式路径天然契合高效信息处理。这不仅意味着技术路线的选择,更昭示混合边缘-云生态系统的必然崛起——在这场持续架构博弈中最终实现能效与算力的双重优化。

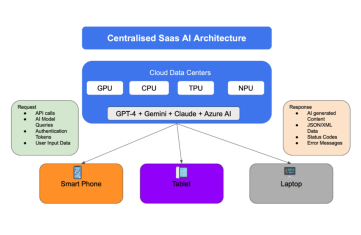

人工智能部署面临决定其未来可及性、可持续性及数据隐私影响的基础架构抉择。两种竞争范式已然显现:依托大型云基础设施的集中式软件即服务(SaaS)AI,与利用终端设备本地处理的分布式边缘AI。本分析揭示边缘AI近期性能突破——特别是DeepSeek-Coder-V2等模型通过测试时训练在AIME等高难度数学基准测试达到79.8%准确率——正在重塑个性化教育、医疗健康、自主系统及智能基础设施的竞争格局。SaaS AI通过超大规模数据中心托管专有云模型,提供基因组分析和大规模自然语言处理等复杂任务所需的空前算力。然而该方法伴随巨额能耗成本(训练GPT-4级别模型约消耗5000万至1亿美元算力资源),且集中式数据存储引发隐私隐患。边缘AI则以轻量化开源模型在智能手机、可穿戴设备及物联网终端本地处理数据,实现显著的能效提升并增强数据主权,同时在关键应用中保持竞争力。