越是难关,越需要企业家精神

《繁荣与衰退:一部美国经济发展史》让我印象最深刻的是它的结尾,在回顾了1776-2018年美国波澜壮阔的经济史之后,作者留给读者一个忧虑的结语:“美国被困在自己制造的铁笼中,失控的权力和考虑不周的法规迫使它的表现远远低于其潜力,美国拥有打开笼子所需的所有钥匙,最大的问题是它是否有政治意愿去转动这些钥匙。如果没有,美国的增长率将永远下降。”

本书的作者艾伦·格林斯潘1974—1977年担任共和党总统杰拉尔德·福特的经济顾问委员会主席,1987被共和党总统罗纳德·里根任命为美联储主席,一直任职到2006年,期间共事了三位共和党总统和一位民主党总统。

格林斯潘在书中回顾了美国如何用118年登顶世界最大经济体(1894年),又如何在其后124年保持了这一地位。书中的总结固然精辟,但也担不起“破译美国经济成长密码”的盛誉,因为诸如商业立国、乐观主义、拥抱创造性破坏、法治、产权保护等,在别的美国经济史著作中也有充分论述。

这本书真正的价值,在于作者亲历了两个完整的繁荣与衰退周期,且都身处决策中心。因此,作者的视角和思考,与其他经济史作者的旁观者视角大为不同。

格林斯潘为卡特总统服务时,美国正处于战后最严重的衰退,并面对一种新型经济现象——滞胀(增长停止+通货膨胀)。首次出任美联储主席时,美国经济已在里根繁荣期的高潮。其后他经历了美国的“新经济时代”,卸任第二年,美国又陷入大萧条以来最严重的金融危机和经济衰退。

“美国被困在自己制造的铁笼中”, 格林斯潘在书尾说的是2018年的美国,其实放在他步入权力核心的上世纪70年代同样适用。近半个世纪以来,美国经历了八位总统,打开铁笼的钥匙始终都在锁眼里,但拥有转动钥匙的政治意愿的总统只有一位,那就是1981年-1989年间担任美国总统的罗纳德·里根。

里根上任前,美国内外交困,国民信心降到二战以来的最低点。政治上,苏联咄咄逼人,向东入侵阿富汗,向南进驻越南金兰湾,美国则前脚从越南狼狈撤退,后脚就遇到伊朗革命,驻伊使馆人员被扣作人质长达一年却束手无策,让全世界看了笑话;经济上,一方面陷入滞胀,一方面钢铁家电汽车等一个又一个支柱产业在日本企业的竞争下节节败退。1979年,《日本第一》一书横空出世,畅销全美,作者是哈佛大学教授Ezra F. Vogel(傅高义)。

在一定程度上,今天中国面临的形势和当年的美国类似。

外部,我们遭到西方阵营的围堵,政治上要和我们划清界限,经济上要跟我们脱钩,科学技术上要对我们封锁;内部,我们的经济增长率连年下滑,民间投资增长陷入停滞,最具活力的增长引擎接连哑火,曾经火热的创业创新大潮趋于平静。

与此同时,经济增长亟待完成转型,从靠投资和人口红利驱动的、不可持续的粗放模式,转向靠消费和技术进步驱动的、可持续的集约模式。

里根当年的经济政策被称为里根经济学,其中最重要的内容来自供给学派,后来因为里根人气越来越旺,干脆直接叫里根经济学了。

所谓供给学派,对立面是二战后统治西方世界的凯恩斯主义,凯恩斯从自由放任资本主义导致大萧条的惨痛教训出发,主张加大政府支出,通过政府调节社会总需求来调节经济。

这套做法头二十年行之有效,经济增长的同时贫富差距缩小,社会由金字塔形变成纺锤形。但到了上世纪60年代末70年代初,凯恩斯那一套就不灵了,标志就是滞胀。凯恩斯主义的毛病是政府在扩大需求的同时抑制了生产,如果说大萧条是生产过剩需求不足的危机,那么滞胀就是需求过剩生产不足的危机。

于是强调激发生产端活力的里根经济学应运而生。怎么激发呢?第一是减税,当时整个西方盛行大政府+福利主义,个人所得税和企业所得税都非常高。美国个人所得税最高税率70%、最低税率14%,联邦公司所得税最高税率46%、最低15%。

辛辛苦苦创业打工挣到的钱,老大一部分要交给政府,同时政府官僚体系越来越庞大、福利主义养懒汉的现象越来越严重,这让很多人想我为啥要这么努力,不如躺平吃福利。里根呼应了民意,就任后大幅减税,个人所得税最高税率降到50%(第二任期降到28%)、最低税率降到10%,联邦公司所得税最高税率降到34%。

第二是放松管制。美国人是地球上最富创业精神的一群人,从铁路巨头范德比尔特、钢铁巨头卡内基、石油巨头洛克菲勒、金融巨头摩根,到电气巨子爱迪生、汽车巨子福特、IT巨子沃森和诺伊斯,美国历史就是一部洋溢着企业家精神的商业史。哈佛大学商学院教授、商业史专家理查德·S. 泰德罗更是说:“企业家是美国梦的主要缔造者。”

但是,到了凯恩斯主义盛行的上世纪六七十年代,管制经济和工会福利主义无处不在,美国的企业家精神日渐暗淡,无法抵挡崛起的日本和德国公司,美国引以为傲的汽车工业一败涂地,其中克莱斯勒濒临倒闭。

里根的对策,是通过解除政府管制(市场准入、价格控制等)和消减社会福利开支来唤醒美国人的企业家精神和创业意识。

里根第一任期的后半段和第二任期,美国经济维持了长达6年的繁荣,高增长低通胀,一举扫除了多年的滞胀阴影。但是,他最大的贡献是重新唤醒了美国人的企业家精神。美国并未在钢铁家电汽车这些传统行业夺回领先地位,但里根引领美国进入了“新经济”时代。

三十年多来,IT、互联网、云计算、人工智能、新能源、生物医药、基因工程,美国企业家在这些新经济领域英雄辈出、群星璀璨,丝毫不输给他们那些打造了世界第一经济强国的前辈们。正是这些企业家们,让上世纪七八十年代风行一时的日本第一论和美国没落论落了空。

他山之石,鉴古知今。虽然中美两国在政经制度、文化传统上千差万别,但在经济体量和市场规模上,却是世界上唯一可资对比的两个国家。

相较美国,中国更需要企业家精神,更需要创业创新意识,因为美国的自然资源远比中国丰富,宜居国土面积远比中国巨大,海岸线远比中国漫长。中国只有尽最大努力培育人力资源优势,方能弥补自然资源的劣势。

改革开放让中国创造了人类经济史上最辉煌的奇迹,40年间从一个人均GDP不足200美元的赤贫国家,发展为人均GDP超过1万美元的中上收入国家(按世界银行分类),中国也是最有希望摆脱“中等收入陷阱”、步入发达国家行列的发展中大国。那么,中国继续往上走,面临的障碍是什么呢?答案就在下面这张GDP结构图里。

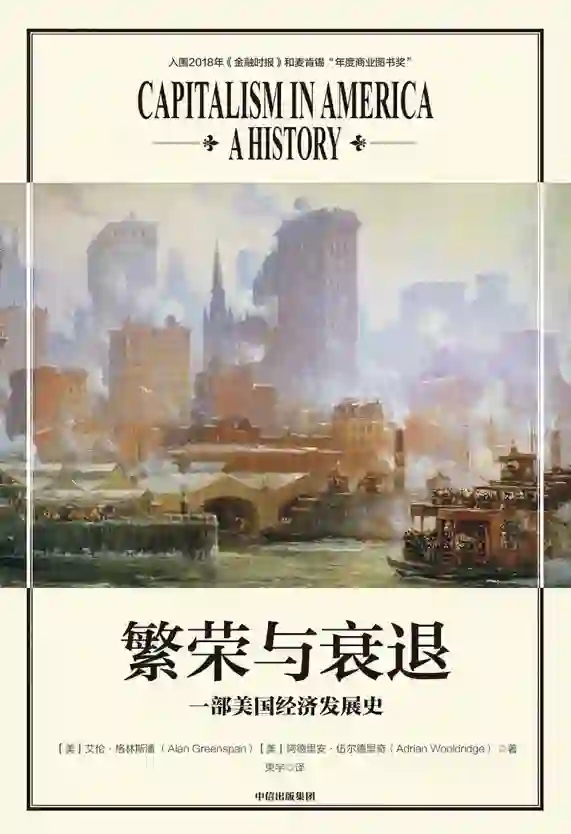

一国的GDP是该国一年里创造的总财富,包括商品和服务。上图是用支出法统计的中国GDP,统计的是财富的去向,是被本国居民消费了、被政府消费了、被企业消费了,还是被外国消费了。

企业的消费其实就是投资,刨除投资中发给员工的工资奖金、付给供应商的货款之后,就是资本形成,包括固定资产和存货。外国的消费就是净出口,出口减去进口之后的差额,这个差额有的国家长期为正,比如中日德,有的国家长期为负,比如美国和英国。

从中国近5年的GDP结构来看,最大的问题是居民消费过低,企业消费过高。换句话说,当年新增财富中,企业拿走的最多,居民占有的偏低。

在GDP过万亿美元的大型经济体中,中国是唯一企业占比超过40%,居民占比低于40%的。其它大型经济体,居民消费占GDP的比重普遍在50%以上。这种结构之下,中国经济的特点就是老百姓挣得少花得也少,企业挣得多花得也多,体现在增长动力上,就是投资大于消费。当然,中国的企业消费有特殊性,这点我们后面再讲。

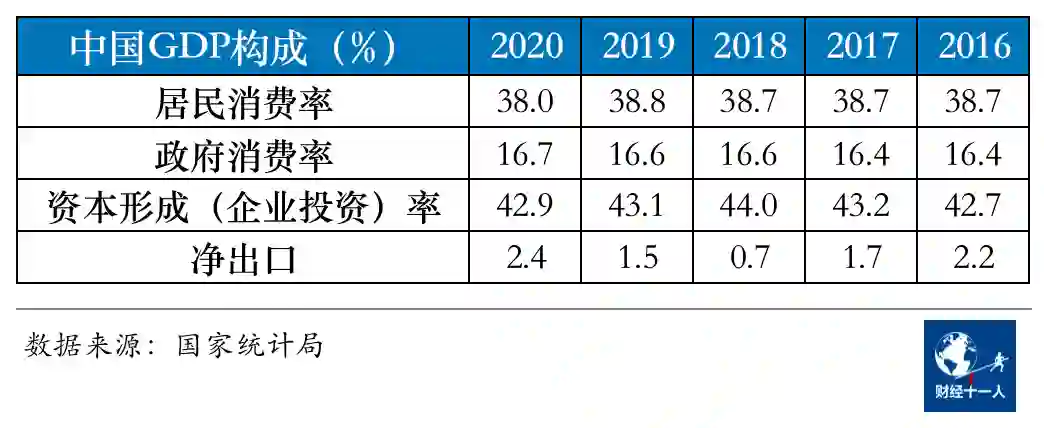

如果和美国日本做一个对比,中国经济重企业轻居民的特点就会更加直观。由于疫情这两年的数据有特殊性,我们选用2019年的数据做对比,如下图:

看到这里,可能有读者会问:经济由投资驱动为啥不好呢?

对于后发国家,工业化加速阶段由投资驱动是好事,这意味着有望实现跨越式发展,因为后发国家不可能像先发国家那样,用一两百年时间慢慢从农业国变成工业国,而是要用几十年走完人家一两百年的路。

这就需要集中资源投资交通电力工业装备等基础产业,导致GDP中的高资本形成率,日韩都经历过这个阶段。但是,1955-2019年间,日本GDP中的居民消费率从来没有低于过50%,最近20年则稳定在55%-60%之间。

中国经济的特点是数十年来投资占比一直过高,消费占比一直过低,但是投资厂房机器、道路港口、广场公园,最终目的还是改善人民生活,而不是让人民生活在光鲜亮丽的城市里却没钱消费。经济长期由投资驱动,意味着经济增长并未实质性地改善民生。

读者的另一个问题可能是:你在文章开头不是大力鼓吹企业家精神吗?中国GDP中的企业消费率高,不正好说明中国企业家敢于投资、有企业家精神吗?

的确,中国GDP中的企业消费率是美国的2.4倍、日本的2.7倍,但这并不说明中国的企业家精神更旺盛,请看下图:

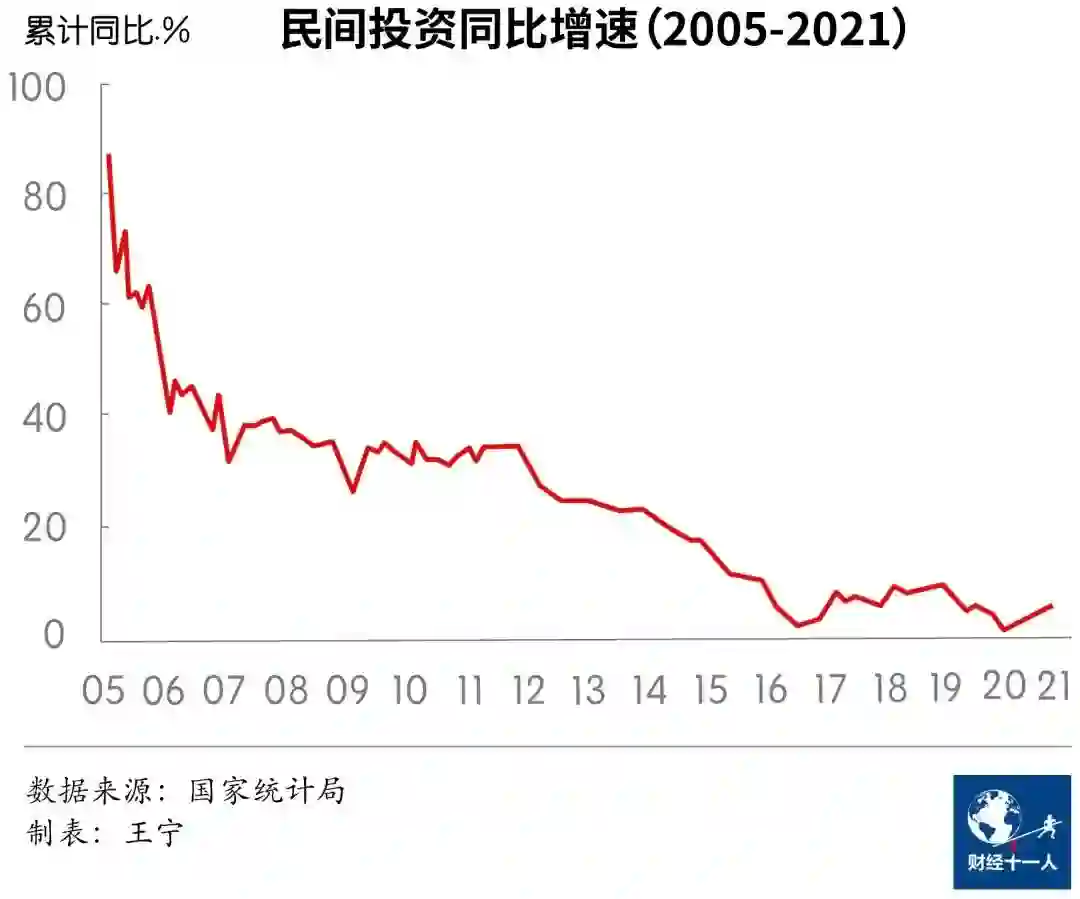

从2005年开始,中国民间投资增速一路下滑,2020年低至0.6%,近乎零增长。2021年出现可喜变化,反弹至7%,但从国家统计局的整体统计数据(包含各经济主体)来看,此前最有活力的部门,如软件和信息技术服务业(-12.1%)、批发零售业(-5.9%)、文体娱乐业(1.6%)、房地产业(5%)等仍然负增长或低增长,而这些都是民营企业集中的领域。

在民间投资低迷的情况下,中国GDP中的高企业消费率就靠国有企业支撑。国企投资中的相当部分应算政府投资,但被统计为企业投资,这一点在比较中外数据时要特别注意。

一般而言,政府投资的特点,一是效率低,投资于传统产业时是低资本回报率,投资于新兴产业时是高失败率;二是创造就业的能力不足,因为政府的投资方向多为资本密集型行业,对劳动力的需求少。

因此,中国GDP中的高企业消费率,说明的恰好是中国经济中的企业家精神严重不足,而我开篇所论述的,则是经济增长的源泉来自企业家精神、经济转型升级的动力来自企业家精神。

事实上,2015年底的中央经济工作会议已经充分认识到中国经济的结构性矛盾、和转型升级的动力源泉。会议指出:“微观市场主体是社会财富的创造者,是经济发展内生动力的不竭源泉。从我国目前的实际情况看,市场活力没有得到充分激发的关键因素之一,就是政府对市场主体干预得太多。”

2016年开始,中央推进供给侧改革,成效显著。但从民间投资的情况来看,“简政放权、减税降费、放水养鱼、激活微观经济”的供给侧改革思路仍需坚定贯彻。我们必须认识到,需求侧的措施已经用到极致,如果把企业消费中的政府部分算回到政府消费,假设算一半,那么中国的政府消费率就接近40%,远超以赤字财政刺激经济的日本(25%左右),基本上没有更多腾挪空间。

所以,必须把目光转移到供给侧,其中最有力的手段就是减税降费。虽然中国各级政府都面临相当大的财政压力,但正如李克强总理3月11日在全国人代会记者招待会上指出的:“退税降费是在做减法,但实质上也是加法。

今天退,明天就是增,今天的减,明天就可能是加。去年中国新增纳税市场主体交的钱,超过了当年减税的钱。”财政部部长刘昆也在两会期间表示:今年退税减税的规模将达2.5万亿元,创历史新高。

可以说,40年前里根总统所采纳的供给学派主张,和中国政府2016年以来的供给侧改革措施殊途同归,都是试图通过激发企业活力来振兴经济。但两者也有显著不同:里根政府的减税重点是个人,中国供给侧改革的减税重点是企业。

这与中美两国的税制相关,美国税制以直接税为主,个人所得税占总税收的1/2左右,社会保障税占1/3左右,公司税只占1/10左右;中国税制目前仍以间接税为主,在商品流转环节征税,又称流转税。

中国第一大税种是增值税,2021年占比36.8%;第二大税种是企业所得税,占比24.3%;第三大税种是个人所得税,占比8.1%;消费税相差无几排第四,占比8%。

中国的供给侧改革尚未涉及个人所得税,而这恰恰是一个能起到小马拉大车作用的空白处,应该作为下一步深化改革的重点。

上图是目前的个人所得税税制,起征点为月收入5000元,分7档,最低税率3%,最高税率45%。全国个人所得税纳税人口6500万左右,占就业人口7.47亿的8.7%。

中国个税税制最为人诟病之处是税率过高。中国仍是发展中国家,人均收入只有发达国家的几分之一,但个税税率却超过了许多发达国家。

中国的个税纳税人口虽然不多,却集中在经济最具活力、生活成本也最高的地区,这群人的消费意愿和创业进取精神也都最强。个税税率过高,既在需求侧打击了消费,也在供给侧打击了创业创新和企业家精神。

今年两会期间,人大代表和政协委员纷纷建言降低个税最高税率,其中主张降到25%、与公司所得税税率持平的意见最多。

有持此意见的代表委员特别提到,降低个税对吸引境外人才尤其重要。因为中国亟需的科技、金融、设计、创意等领域的人才,也是其他国家亟需的。但中国高出一大截的个人所得税,严重阻碍了中国企业吸引境外高端人才。不仅如此,境内人才也会因此外流。

2021年7月,深圳市发布《产业发展与创新人才奖申报指南》,允许在深圳登记注册的金融机构和创业投资企业中的高端人才申请税收返还。根据返还金额测算,这相当于把个税最高税率降低到了25%。此举深受企业和员工欢迎,可谓深化供给侧改革的典型案例。该案例在今年全国两会上被热议,多位代表委员希望能向全国推广。

对于降低个税最高税率至25%的建议,我深表认同,但我不认为深圳先征后返的做法是长期解决方案。第一,多两道程序本身就损害效率;第二,谁的税收可以返还谁的不可以返还,裁决主观性较强,很难公平合理。比如,凭什么互联网公司的程序员是高端人才,汽车公司的工程师就不算高端人才呢?

公平合理的制度化解决方案,应该是修改《个人所得税法》,让25%的最高税率对所有人都适用。

《繁荣与衰退》的第十二章名为“美国日渐衰落的活力”,格林斯潘在这一章给出了他对美国为什么会停滞不前的分析:

最重要的原因是社会福利支出抑制了生产力的发展。1965—2016年,美国用于社会福利的GDP份额从4.6%跃升至14.6%;其次是政商环境的不确定性——增长的政府赤字、愤怒的政治活动、令人失望的经济增长率——导致企业不愿意做长期投资;第三是日益加强的监管意味着对企业家的两种最具价值的资源征税:尝试新事物的时间和能力。

听上去和四十年前没有什么不同,但是美国不再有像罗纳德·里根那样的总统。