心理资本对农民工城市融入的作用机制及教育规导路径

| 全文共16307字,建议阅读时16分钟 |

本文由《现代远程教育研究》杂志授权发布

作者: 刘雅婷、黄健

摘要

农民工的城市融入是指农民工在流入地适应城市经济生活水平、接纳城市文化精神、与城市生活融为一体,在城市中找到接纳感与归属感的过程。其在这一过程中表现出来的心理资本是面对城市生存感、境遇、适应城市生活时的积极心理状态。心理资本作为积极的心理要素,影响农民工对待日常工作与生活的情感态度,并进一步影响其心理感受与行为状态。问卷调查对在城市工作的农民工心理资本与城市融入的关系进行了分析,结果发现:心理资本对农民工城市融入水平具有直接性决定作用;心理资本各子维度对农民工社会融入与心理融入维度具有极显著的回归效应;效能感与希望子维度直接影响农民工的城市生活感受;乐观与韧性子维度直接影响农民工的挫折复原力。高心理资本水平带来的是正向的城市融入结果,因此通过引导组织学习、指导生涯规划、加强心理疏导、开展挫折教育等路径,可培育农民工的心理资本特质,最终提升农民工的城市融入水平。

关键词:农民工;心理资本;城市融入;引导路径

农民工在发生地理位置迁移的过程中,面临着与迁入地之间语言、文化、价值观等方面的冲突与不适应现象,相伴而生的是城市生活之中的多重博弈关系。“城市融入”,从逻辑起点而言,首先,农民工在适应城市生活的过程中需要借助流入地的社会资源,接纳流入地的社会文化以更好地适应流入地居民生活,构成一定阶段内的单向度适应的主从关系;其次,农民工自身的融入渴望与城市本地居民的被融入优越感与文化差异感,双向群体之间的心理感受差异映射出城市融入进程中的心理空间仍有一定调节关系的弹性(徐至寒等,2016)。大量研究表明,心理资本作为积极心理状态的集合体,会对个体的态度、情感与行为产生积极的影响,且心理资本作为一个整体变量在个体调节主观感受、适应社会规则、融入社会群体等方面的行为结果中也扮演了积极的促进角色。因此,农民工城市融入进程中的主从关系向共生关系的转化与心理差异空间的调节,不仅仅需要社会支持与制度保障,更需要重视融入者个体的心理状态,以便借助科学的方法发掘农民工的发展潜力、提升其主观幸福感、增强所在组织效能,促进个体的社会适应与城市的稳定发展。本研究在积极心理学与区隔融合论的基础之上,探索个体心理资本对城市融入水平的作用路径,探究积极的心理状态究竟是否能决定农民工个体在城市生活之中走向“融入”的结局,并在数据验证的基础上进一步探讨相应的教育引导路径。

一、理论基础及立论依据

1.社会融合与城市融入

“社会融合”一词最早出现于涂尔干(又译为埃米尔·杜尔凯姆,Émile Durkheim)1897年出版的《自杀论》对自杀现象的研究中,将之界定为社会正常秩序的维护过程:美国的Schwarzweller(1964)又将“社会融合”进一步界定为个体对群体的认同度与群体的聚合性。针对社会融合进程中移民与迁入地之间关系博弈的过程与结局,学界逐步形成同化论与多元论之争,二者在移民究竟是接纳流入地文化并将自身变成与当地居民具有同一性的个体,还是与流入地文化发生交织而达到多元文化的互相接纳与共存的问题上尚存在分歧。国内研究者普遍将农民工的社会融合现象界定为“城市融入”,表达了农民工群体作为同种族跨越城乡二元结构的移民,跨越城乡沟壑,适应城市生活的博弈过程,亦存在同化与多元之争:持同化论观点者认为农民工城市融入过程需要摒弃与城市相冲突的农村文化,通过角色适应、文化接纳、价值观转变的方式向城市居民靠拢(刘传江,2006);持多元论观点者认为城市融入的过程是农民与市民群体双向适应的过程,流入地与流出地文化需要互相汲养(韩俊强,2014)。

但是传统的同化论和多元论均无法解释为什么移民在流入地必然会走向整合亦或分离的命运。区隔融合理论给出了解释。该理论认为,移民的人文资本(教育水平、文化水平等)与他们在流入地获取的心理感受对他们的融合模式产生作用(Portes,1995),最终个体的融合将走向三种结果:融合于主流社会、融合于城市贫困文化与选择性融合(许涛,2013)。该理论认为影响移民社会融合的决定性因素包括个人层面的受教育水平、心理状态、目标期许,与制度层面的公平策略、种族接纳、社会阶层,其中心理状态在移民的社会融合中扮演的重要角色在多项研究中得到了验证(Goldlust et al.,1974;田凯,1995)。

2.心理资本

心理资本内涵的界定大致分为三个视角:其一,人格特质视角,将心理资本界定为影响个体行为的积极人格特质,认为心理资本是一种稳定且难以改变的人格要素,可以与大五人格①等同,一般包括个性品格、认知能力、积极归因等(Hosen et al.,2003;Letcher,2004);其二,心理状态视角,认为心理资本是个体在特定的情境之下,面对特定事件时表现出来的积极心理状态,具有动态性、可测量性与可开发性,包括希望、乐观自我效能、韧性等(Avolio et al.,2004;Luthans et al.,2007a);其三,综合视角,认为心理资本既包含个体的人格特征又包含个体的感受水平,是一种相对稳定难以改变的特质,但又包含一些瞬时性的情绪表征(Avolio & Walumbwa,2006)。

目前关于心理资本的作用机制研究分为前因变量与后果变量的研究,前因变量多集中于个体特征与组织特征两个方面。研究发现,性别、年龄等人口学变量(个体特征)与心理资本之间不存在显著相关关系(Luthans et al.,2008;Avey et al.,2010),而组织文化、领导风格等组织特征对心理资本存在不同程度的影响(Luthans et al.,2008;Caza et al.,2010;Gooty et al.,2009)。后果变量也多集中于心理资本对个体与组织层面的主效应研究。研究发现,个体的心理资本影响他们的积极情绪并直接作用于他们的态度和行为(Avey et al.,2008a),可以促进个体发挥自身优势展现出一定的适应能力与亲社会行为(Luthans et al.,2005),对个体的自我导向学习具有直接效应(欧阳忠明等,2016)。同时,心理资本对工作绩效、组织承诺、工作倦怠和组织公民行为有积极影响(仲理峰,2007;李晓艳等,2013;刘宇琴,2016),可以使组织获得可持续发展的动力(Luthans et al.,2007b)。

二、测量设计及研究假设

1.测量维度

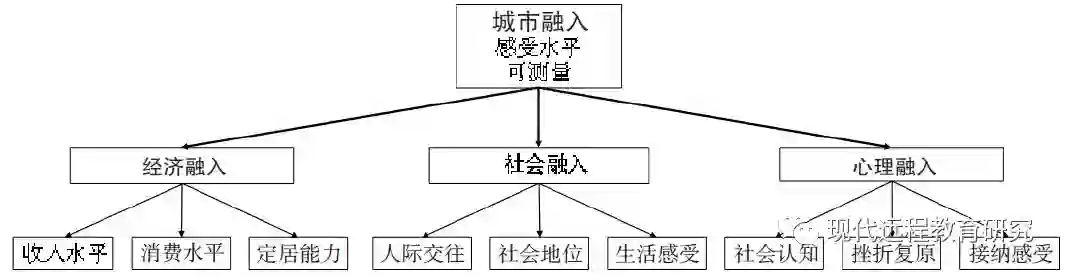

(1)农民工城市融入水平

本研究将农民工的城市融入界定为农民工在流入地适应城市经济生活水平,接纳城市文化精神,与城市生活融为一体,在城市中找到接纳感与归属感的过程,主要从经济、社会、心理三个层面的融入状况考察。经济融入是指与流入地和自己经济背景相当的阶层相比,农民工能够取得并且不断接近这个阶层平均水平的经济地位;社会融入是指农民工通过社会交往与社群融合,对流入地社会的逐步适应、同化与减少排斥的过程;心理融入是指农民工在心理上认同城市生活,主观上感受到被接纳,接受城市文化与价值观的过程。农民工城市融入水平调查作为本次调查内容的第一部分,测量维度包含经济融入、社会融入和心理融入,每个维度各包含3个测量指标,每个测量指标经由4项李克特式五点量表题目进行测量,共计36项题目(见图1)。经验证,该测量问卷的Cronbach α系数为0.835,且每一个题项均通过了项目区分度检验(刘雅婷,2015)。

图1 农民工城市融入水平构成要素

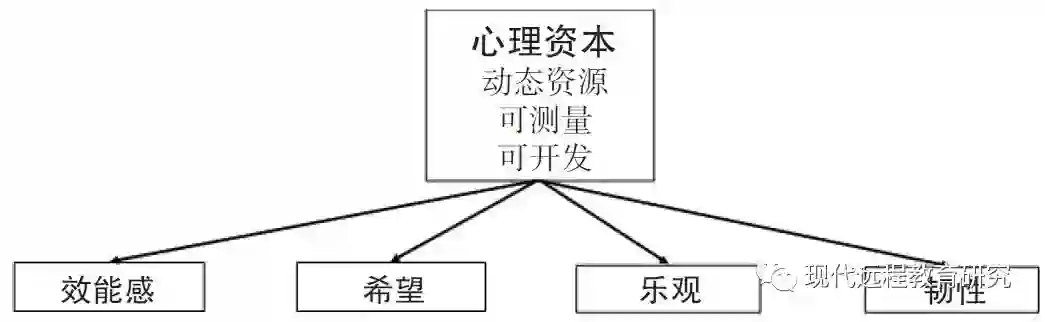

(2)农民工心理资本水平

本研究采用Luthans的概念,将农民工在城市融入过程中表现出的心理资本诠释为其面对城市生活生存境遇,适应城市生活时表现出来的积极心理状态,是一种动态性、可测量、可开发的资本(Luthans et al.,2007a)。具体而言是指农民工在城市生活与工作之中,拥有完成工作任务与胜任社会角色的信心,并表现出积极的自我评价(效能感,Efficacy);在与流入地成员交往、适应城市生活的过程中表现出积极、正向的归因方式(乐观,Optimism);在城市生活之中拥有积极的融入愿望,拥有洞察目标的能力,并对未来充满希望(希望,Hope);当在城市生活之中主观的城市融入愿望与客观的融入现实之间出现落差,面临被动与消极的融入情景时,能够及时地从逆境之中恢复,并平衡心态(韧性,Resilience)。农民工心理资本水平作为调查问卷的第二部分,使用PCQ-24量表。该量表共计24项题目,测量维度包含效能感、希望、乐观、韧性四个维度(见图2),每个维度6项题目,Cronbach α系数为 0.919(Paterson et al.,2013),由国内众多学者在不同领域研究中验证,信度均达到了0.8以上。

图2心理资本水平构成要素

2.研究假设

目前国内学者对心理资本与城市融入之间的关系描述,多将心理资本与人力资本、社会资本之间的关系作为着力点,描述心理资本对城市融入的间接性影响效应。目前已有研究者证实了人力资本、社会资本在心理资本促进农民工城市融入的关系路径中扮演了中介变量的角色,心理资本的间接功能主要是提升农民工的社会资本和人力资本,从而激发农民工的城市融入持久动力(张宏如等,2015)。但心理资本对于城市融入的直接影响效应与相应作用机制路径尚未有直接的数据证实。基于心理资本对个体情感、态度、行为均会发生直接性影响这一假设前提,本研究认为心理资本可以通过影响农民工群体的主观心理感受作用于其对自我的生存价值、情感价值与身份价值的判断,进而对其城市融入水平产生直接性的积极影响。因此,本研究提出假设一(H1):心理资本对整体城市融入水平有正向促进作用。

本研究将经济融入界定为农民工能够取得并且不断接近这个阶层平均水平的经济地位。经济收入背后所关联的直接资本是个体的人力资本,农民工的知识水平、技能水平直接性地决定了农民工的经济收入。而心理资本作为一种主观心理感受,可以作用于个体的认知、情感、态度和行为,会对个体知识、技能等客观事实经验的获取产生一定的影响作用,但不一定是直接影响作用。且目前尚未有研究证实心理资本会直接影响个体的经济收入水平。因此,本研究提出假设二(H2):心理资本对经济融入不存在正向促进作用。

本研究将社会融入界定为农民工通过社会交往与社群融合,对流入地社会的逐步适应、同化与减少排斥的过程。在这个过程中社会网络资源扮演了重要的角色,这种社会网络关系往往表现为个体的社会资本。心理资本本身所具备的社会性决定了个体在社会关系网络建构过程中的主观意志行为,而农民工在城市融入进程中的障碍之一就表现为面对主流群体的疏离与权利剥夺,易产生社会关系异化与疏离的现象,这种疏离感可以通过心理资本的调节而得以缓解。有研究者证实农民工心理资本会通过社会距离要素调节与社会融入的关系(陈延秋等,2016)。因此,本研究提出假设三(H3):心理资本对社会融入有正向促进作用。

调查研究表明近半数的农民工认为自己在城市生活中作为外来人口受到了歧视,城市融入水平与心理适应水平较低,心理压力主要来源于与当地居民之间的不公平感及作为外来人口的自卑心理(刘雅婷,2014)。自卑、焦虑、抑郁、偏执等心理问题,严重阻碍着农民工的城市融入过程(廖全明,2014)。有研究证明高心理资本的个体可以合理地发挥自身优势,产生积极的情感体验,展现出一定的适应能力与亲社会行为(Luthans et al.,2005),在促进农民工主观上感受到被接纳,接受城市文化与价值观的过程中起到了重要的作用。因此,本研究提出假设四(H4):心理资本对心理融入有正向促进作用。

三、样本分布及信效度检验

1.样本分布

本研究面向山东省、河北省、浙江省的农民工发放问卷350份,回收有效问卷307份,有效回收率87.7%。满足多元回归分析的样本量,可以实现在显著性水平为0.05,正确拒绝虚无假设的可能性为99%的多元回归解释效果(见表1)。

表1 样本群体分布

2.信效度检验

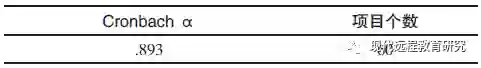

(1)信度

一般认为,Cronbach α系数大于0.6即可认为问卷的可信度较为理想。经检验,本问卷应用SPSS 22.0对样本数据进行检验后的总体Cronbach α系数为0.893(见表2),通过了信度检验。

表2问卷信度检验

(2)结构效度

本研究所用问卷的KMO值为0.883,接近良好的指标。Bartlett球形检验的近似卡方分布为6158.371,自由度为1431,且P=0.000<0.001,达到显著水平,拒绝相关矩阵不是单元矩阵的假设,适合进行因素分析。经计算(见表3),本研究初始因子共计2个因子,解释了数据总方差的71.787%(理想值为70~80%),适宜保留两个因子,符合本研究对心理资本与城市融入两个因子结构的划分,结构效度较为理想。

表3各因子的特征值及占百分比

四、心理资本对农民工城市融入作用机制

1.心理资本对城市融入水平的结构方程模型

图3 心理资本对城市融入的结构方程模型

本研究在回收数据后应用Amos进行模型检验(见图3)。检验结果:卡方值为21.790,自由度为13,P值为0.059>0.05,未达到显著性水平,接受虚无假设。本次模型分析的拟合优度指数GFI=0.942、AGFI=0.916、NFI=0.960,均大于0.9,达到理想分数;比较拟合指数CFI=0.983,TLI=0.973,符合大于0.95的适配标准;RMSEA=0.073,符合小于0.080的标准;残差均方根RMR=0.038,接近0,较为理想;主要适配度指标值及CFI、RMSEA值均达到模型适配标准。主观指标卡方自由度比为1.676,小于2(见表4),表示模型理想,本次模型拟合水平较优。

表4 模型拟合分析结果

表5(对应图3中路径系数)中可知心理资本对城市融入的标准化回归系数Estimate=0.823,表明心理资本对城市融入的直接效果值为0.823,预测力R2=0.677,即心理资本可以解释城市融入67.7%的变异量,解释力较高。故假设H1成立,心理资本对农民工城市融入具有直接性的决定作用。

表5 标准化路径系数

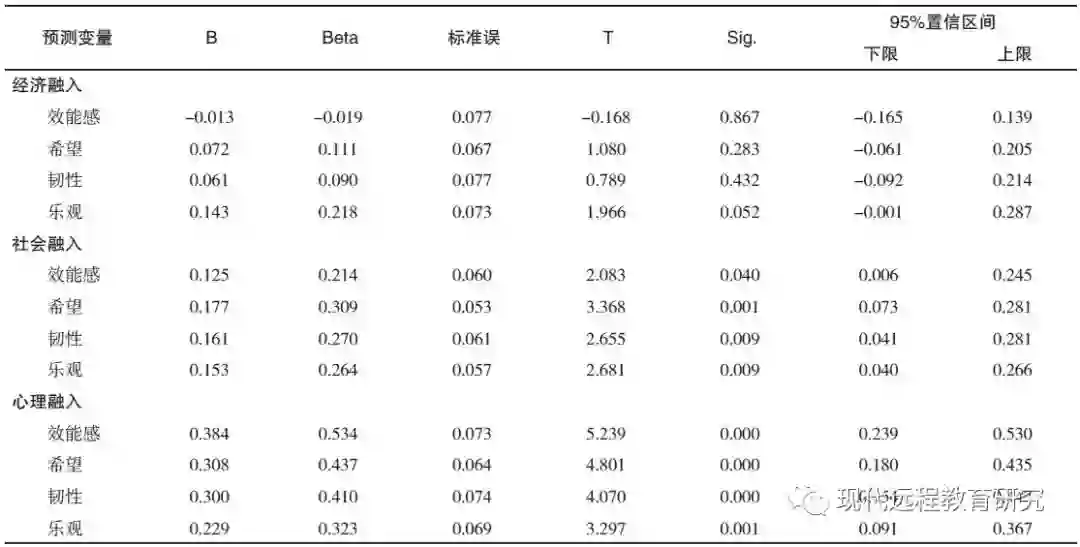

2.心理资本与城市融入各维度的多元回归分析

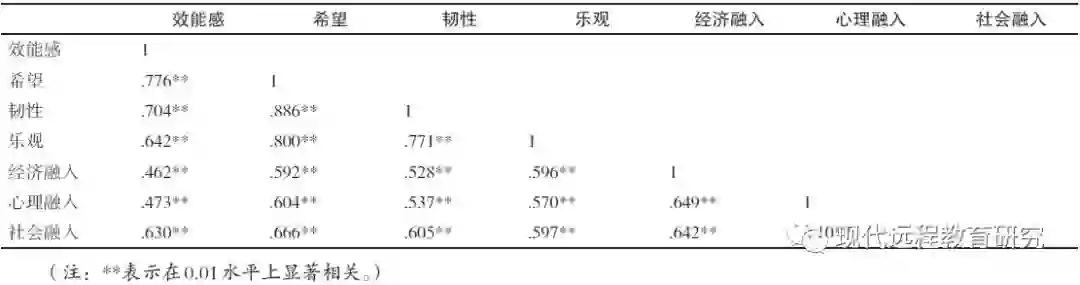

为进一步探究心理资本及其各维度与城市融入水平之间的因果关系,以城市融入中经济融入、社会融入、心理融入三个维度为因变量,以心理资本中效能感、希望、韧性、乐观四个维度为自变量进行三次多元回归分析及其显著性检验。据回归分析结果可知,效能感、希望、韧性、乐观四个维度对社会融入均达到了0.05层面的回归效应(见表6中Sig.值),假设H3成立;对心理融入均达到了0.001层面的回归效应,假设H4成立;对经济融入回归效应不显著,假设H2成立。农民工城市融入的过程中,心理资本的各维度直接作用于其社会与心理层面的融入感受,最终影响其城市融入水平。尽管心理资本各维度与经济融入水平不存在显著性的正向作用,但经过相关分析发现效能感、希望、韧性、乐观与经济融入、社会融入、心理融入之间均呈现0.01层面的显著性正相关(见表7),说明心理资本可以在一定程度上影响个体的经济融入水平,但不存在直接性的正向作用。

表6 心理资本对城市融入各维度的多元回归模式及显著性检验

表7 心理资本各维度与城市融入各维度的相关分析

3.效能感及希望对城市生活感受的回归分析

根据期待-效价理论,个体的行为活动受对特定行为方式将会导致的特定结果的期待值与对该后果的满意度共同决定(Bandura,1997)。根据本次调查结果,效能感对农民工城市生活感受达到了0.05层面的显著性,而希望则达到了0.001层面极显著的回归作用,解释力度较为理想(见表8)。

表8 效能感及希望与城市生活感受回归系数及显著性检验表

而这种因果关系的信念往往依赖于外在社会系统带给个体的主观感受,不敏感的社会系统与阶层、制度上存在部分群体权利弱化的社会系统容易引起个体的后果期待降低,带来挫败感。在农民工城市融入的进程中,其行为和情绪的主观感受可以被其效能感与希望水平的共同作用所影响,低效能感且低希望水平的农民工个体,在城市融入进程中可能因挫败感而变得冷漠并陷入放弃融入城市的消极心理状态之中,严重者还可能产生心理疾患;而高效能感且高希望水平的个体,在尝试融入进程中不断得到行为结果的正向强化,而表现出良好的城市融入效应。

4.乐观及韧性对生活挫折复原力的回归分析

美国学者Block(2014)将心理复原力也即挫折复原力看作社会适应的人格中最重要的人格维度之一,将之界定为个体在面对挫折情景(压力情境或创伤事件)时所表现出来的灵活、变通的行为倾向,是在应对持续发展变化的环境中表现出的人格特质。由表9可知,乐观与韧性两个因素均与农民工社会融入下的子因素“挫折复原力”存在0.001层面极显著的回归作用,即乐观与韧性作为积极的人格特质,可提升农民工在挫折境遇中的复原力。

表9乐观及韧性与挫折复原力回归系数及显著性检验表

农民工作为城市生活与文化的融入方,需要面对流入地与流出地主流文化之间的差异,接受与流入地居民之间的主从关系。根据勒温的B=f(P,E)函数,个体的行为表现是其生活空间的心理场中个性特质与环境因素相互作用的结果(Sahakian,1975)。在农民工城市融入的过程中,当主从关系保持不变,先天性不平等境遇恒定存在的情况下,个体抗挫折情境的能力越强,则正向的行为结果也越强。也即积极的心理状态可以促进社会关系水平出现一定程度的增量,发生城市融入现象;反之则会导致社会关系水平的下降,出现社会关系异化。

5.结论

根据上述数据分析结果可以得出:

(1)假设H1成立,心理资本对城市融入的标准化回归系数为0.823,解释城市融入67.7%的变异量,表明心理资本可以对农民工的城市融入水平起到直接性的影响作用。

(2)假设H2成立,心理资本各维度对经济融入层面不存在显著性的回归效应,心理资本不能直接影响个体的经济融入水平。但心理资本与经济融入水平之间存在显著性的正相关。

(3)假设H3成立,心理资本各维度对社会融入水平均达到了0.05层面显著的回归效应,表明心理资本可以直接影响个体社会融入水平。

(4)假设H4成立,心理资本各维度对心理融入水平均达到了0.001层面极显著的回归效应,表明心理资本可以直接影响个体心理融入水平。

(5)效能感与希望水平对农民工的城市生活感受分别达到了0.05与0.001层面显著的回归作用,可以直接影响其城市生活感受,进而影响其社会融入水平。

(6)乐观与韧性对农民工城市生活挫折境遇中的复原力达到了0.001层面极显著的回归作用,可以直接影响其挫折复原力,进而影响其心理融入水平。

五、促进农民工城市融入的心理资本教育引导路径

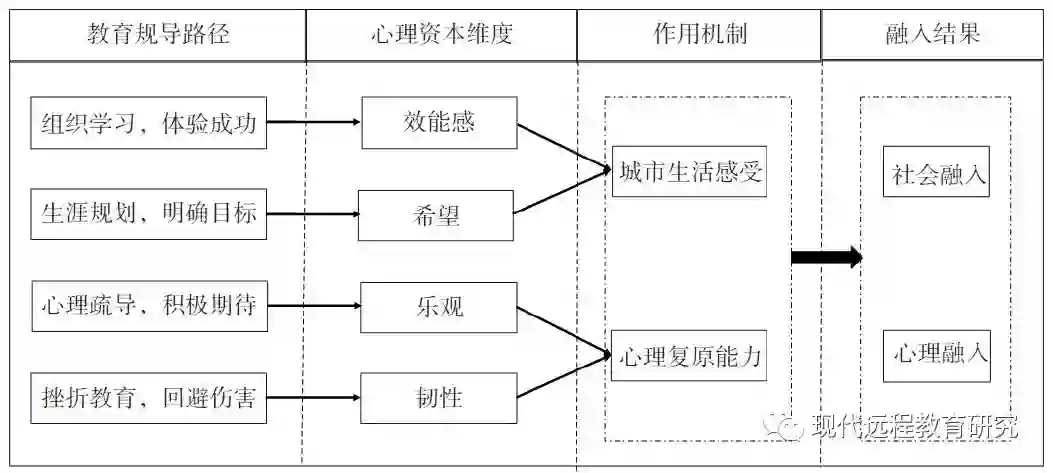

高心理资本水平的个体更相信自己应对挑战的能力(Paterson et al.,2013),拥有更高的主权意识、更好的适应性与更低的流动意愿,能够以更加积极的状态适应工作与生活,是农民工实现城市融入的基本要素之一(Avey et al.,2008b)。通过引导组织学习、指导生涯规划、加强心理疏导、开展挫折教育的形式,培育农民工的心理资本特质,可帮助农民工更好地实现城市融入(见图4)。

图4 农民工城市融入水平提升的教育引导路径

1.开展组织学习,提升自我效能

平衡的心理状态意味着心理关系的协调性,与之相伴生的是和谐的人际关系与积极的利他行为。在本次调查中发现,学历水平、工资收入两项人口统计学变量与农民工的城市融入水平呈现显著性正相关,高的学历水平与收入水平带来的是内在的效能感与希望水平、外在的经济地位与生活水平的提升。另有研究表明,组织学习、教育、培训等可以帮助农民工省去大量的交易成本与时间成本,在工作收入、经济条件、生活水平与质量上完成对城市的融入(栾文敬等,2012)。组织学习可以帮助个体通过人与人之间的密切关系体现出社会资本的增量(Bolino et al.,2002),有利于群体社会网络关系的巩固,提升人际关系质量,促进群体共同价值观的构建与共同语言的创生,增加了人际关系间的信任与支持(Nahapiet & Ghoshal,1998)。通过小组任务在组织活动中不断地体验成功,可以在一定程度上激发农民工的亲组织与亲社会行为,进而在所在单位产生集体心理资本效应。这种利他主义的付出与积极向上的心态有利于农民工获得更为和谐的组织人际关系,对主从关系向共生关系的转化起到一定的促进作用,也有利于其城市融入进程中获得更大范围的社会接纳。

因此,高等院校、职业技术学校应充分利用自身资源优势,发挥自身社会教育力,与农民工聚集的工厂进行合作开展农民工学历与技能培训,通过企业优秀技工与学校教师双导师培训的形式,将产教结合,培养技能型人才;通过组织文化宣传与组织活动开展的形式,帮助农民工建立优质的组织人际关系,增强个体自身的效能感与组织归属感。同时应在设计企业高层管理人员的培训课程时,加入社会责任意识的培养环节,促使用工单位积极地参与到农民工社会支持服务中来。通过开展多样化的组织活动,为农民工搭设沟通平台,加强融入双向群体的互动与交流,发展新型的异质性社会关系网络,帮助其通过集体活动的参与,在思想方式、行为习惯等方面得到潜移默化的影响(何爱霞等,2017)。

2.指导生涯规划,塑造生活希望

“希望”是指个体拥有洞察目标的能力与自我激励的力量,对未来充满希望与憧憬(Luthans et al.,2007a)。与这种洞察目标的能力与自我激励的力量相伴而生的是个体对自身的目标设定及生涯规划。然而伴随着工业革命的发展与产业革命的不断升级,机器对人工劳力的替代性使农民工面临着失业风险,工作岗位的不稳定性与城市生活的不适应性加剧了农民工的高流动性。帮助其做好生涯规划,可以在一定程度上帮助农民工完成自我价值实现。

由于农民工群体的职业类型较为庞杂,可采用分阶段、分类型的职业发展引导方法,对处在不同职业发展阶段的农民工采取不同类型的引导策略,帮助其获取职业发展所需的知识与技能。(1)针对职业发展初期的农民工:指导其根据自身职业兴趣与人格特质选择合适的就业岗位,确定自身的职业锚;做好岗前培训工作,帮助其熟悉工作岗位的技能要求;做好城市文化宣传工作,帮助其了解城市生活的基本技能与生活常识。(2)针对职业生涯成长期的农民工:帮助其挖掘自身工作特质与技能优势,规划好生涯路径;开展技能与学历培训,帮助其在已有基础上,不断提升职业竞争力。(3)针对处在职业生涯迷茫期的农民工:引导其逐步明确自身发展需求,确定生涯发展重点,并不断提升自身技能水平,并最终确定稳定的职业发展路径。

3.加强心理疏导,培育乐观心态

在城市融入不理想的状态下,主观愿望与现实之间的落差易使农民工产生过客心态及封闭与拒绝心理,消极的社会心理可能引起一系列的消极失范行为(朱考金,2003)。农民工在城市融入进程中的心理疾患主要表现为情绪衰竭、去个性化、低个人成就感等,主要产生的原因在于现实与期望之间的落差、自身文化与本土文化的冲突、人际关系的疏离等主客观因素。在本次调查中,心理资本水平低于中值2.5的个体占样本群体的16%,城市融入水平低于中值2.5的个体占样本群体的29%,说明低水平心理资本与城市融入水平个体的心理干预仍存在大量的需求。城市社区在农民工的城市融入进程中扮演着主要的桥梁作用,积极参与社区生活与社区学习有助于农民工与本地居民形成生活共同体。社区教育机构有责任也有义务发挥自身教育功能,改善社区内农民工生存境遇。

当前上海、武汉等多地已经将农民工的技能培训、文化教育、法制教育等内容纳入社区教育工作范畴之中。在促进农民工城市融入的进程中,社区教育应进一步加强心理疏导教育:首先,定期开展心理健康状况调查。农民工在面临角色身份转换与文化冲突适应时,往往会因为期待值与现实的落差而产生心理困扰。应建立心理预警机制,通过心理健康评级了解农民工的心理健康状况,并对有失范行为倾向的群体采取行为干预。其次,开设心理调适课程,帮助农民工正确地进行自我剖析与自我定位,合理地认知自身在融入城市生活中的主动性,促进个体自我价值的创生。

4.实施挫折教育,拓张心理弹性

农民工的挫折复原力也即其心理弹性,包含三类情境:第一类“克服逆境”,是个体内在的心理韧性在应对挫折情境时表现出来的韧性与挫折耐受力;第二类“克服压力”,是个体在面对生活压力、经济压力、工作压力时表现出来的乐观心态与应对能力;第三类“创伤恢复”,是个体在遭遇挫折情境后表现出来的复原能力(Nettles et al.,1994)。本次调查发现,农民工的“韧性”维度得分均值为3.078,相对心理资本的其他维度分值较低,即从逆境、冲突中的恢复能力较差。

针对农民工的挫折复原力应着重加强“韧性”的培育。如针对新入职的农民工适时开展环境适应教育,帮助其了解工作环境的情况与城市生活状况,通过人际关系心理学的传授,帮助其克服封闭心理,积极主动地与城市居民交往,了解在与人相处过程中的技巧与角色身份转换时的调整策略,建立良好的人际关系(刘奉越,2012)。再如针对已入职的员工开展积极心理品质培育,通过团体游戏与团队学习的方式,帮助其产生积极的情感体验与坚韧的意志品质,从而提高其心理承受能力,以保持良好的心理健康水平。

注释:

① 大五人格:即可以采用五因素模型来解释个体人格的差异性。20世纪40年代前后,人格特质理论开始产生,Allport、Cattell、Eysenck等一批人格心理学家先后提出了人格特质理论,认为特质是人格的基本单元。其后,Tupes、Christal、Borgatta等一批研究者在Cattell词表测评的基础上,发现并验证了人格的五大特质,至1992年,Goldberg将五种人格特质界定为“大五”因素,也即大五人格。

参考文献:

[1]陈延秋,金晓彤(2016).心理资本对新生代农民工社会融入的影响——基于社会距离的中介作用[J].青年研究,(1):30-38.

[2]韩俊强(2014).农民工城市融合影响因素研究[D].武汉大学:21.

[3]何爱霞,刘雅婷(2017).城镇化进程中农民工从结构到实质融入的教育培训问题[J].现代远程教育研究,(1):85-86.

[4]李晓艳,周二华(2013).心理资本与情绪劳动策略、工作倦怠的关系研究[J].管理科学,(1):38-47.

[5]廖全明(2014).发展困惑、文化认同与心理重构——论农民工的城市融入问题[J].重庆大学学报(社会科学版),(1):143.

[6]刘传江(2006).中国农民工市民化研究[J].理论月刊,(10):5-12.

[7]刘奉越(2012).基于新生代农民工城市适应主体性障碍的质变学习[J]. 现代远程教育研究,(6):61.

[8]刘雅婷(2014).新生代农民工城市融入及成人教育应对——基于山东省济宁市、泰安市分析[J].中国成人教育,(15):123.

[9]刘雅婷(2015).新生代农民工城市融入与成人教育对策研究[D].桂林:广西师范大学:10,13.

[10]刘宇琴(2016).新生代农民工心理资本对组织承诺影响的实证研究[D].重庆工商大学:49.

[11]栾文敬,路红红,童玉林等(2012).社会资本、人力资本与新生代农民工社会融入的研究综述[J].江西农业大学学报(社会科学版),(2):48-54.

[12]欧阳忠明,任鑫,田丽君(2016).新型职业农民心理资本与自我导向学习的关系[J].现代远程教育研究,(6):47.

[13]田凯(1995).关于农民工的城市适应性的调查分析与思考[J].社会科学研究,(5):90-95.

[14]许涛(2013).在华非洲商人的社会适应研究[M].杭州:浙江人民出版社:6.

[15]徐至寒,金太军,徐枫(2016).城市新移民社会融合路径的障碍及其消解——基于资本要素禀赋的视角[J].经济社会体制比较,(1):57.

[16]张宏如,吴叶青,蔡亚敏(2015).心理资本影响新生代农民工城市融入研究[J].江西社会科学,(9):61-66.

[17]仲理峰(2007).心理资本对员工的工作绩效、组织承诺及组织公民行为的影响[J].心理学报,(2):328-334.

[18]朱考金(2003).城市农民工心理研究——对南京市 610 名农民工的调查与分析[J].青年研究,(6):7-11.

[19]Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F.(2008a).Can Positive Employees Help Positive Organizational Change? Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors[J].The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1): 48.

[20]Avey, J. B., Hughes, L. W., & Norman, S. et al.(2008b).Using Positivity, Transformational Leadership and Empowerment to Combat Employee Negativity[J].Leadership & Organization Development Journal, 29(2): 115.

[21]Avey, J. B., Luthans, F., & Smith, R. M. et al.(2010).Impact of Positive Psychological Capital on Employeewell-Being Over Time[J].Journal of Occupational HealthPsychology, 15(1): 17-28.

[22]Avolio, B. J., Gardner, W. L., & Walumbwa, F. O. et al. (2004).Unlocking the Mask: A Look at The Process by Which Authentic Leaders Impact Follower Attitudes and Behaviors[J].Leadership Quarterly, 15(6): 801-823.

[23]Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O.(2006).Authentic Leadership: Moving HR Leaders to a Higher Level[J].Research in Personnel & Human Resources Management, 25(25): 273-304.

[24]Bandura, A.(1997).Self-Efficacy: The Exercise of Control[M]. New York: Freeman:19.

[25]Block, J.(2014).Lives through time[M].New York: Psychology Press: 32.

[26]Bolino, M. C., Turnley, W. H., & Bloodgood, J. M.(2002).Citizenship and the Creation of Social Capital in Organizations[J].Academy of Management Journal, 27(4): 515.

[27]Caza, B. B., Levy, L., & Woolley, L., et al. (2010).Psychological Capital and Authentic Leadership:Measurement, Gender, and Cultural Extension[J].Asia Pacific Journal of Business Administration, 2(1): 53-70.

[28]Durkheim, É.(1897).Le Suicide[M].Paris: Étude De Sociologie:3.

[29]Goldlust, J., Anthony, H., & Richmond, A.(1974).Multivariate Model of Immigrant Adaptation[J].International Migration Review,8(2):193-225.

[30]Gooty, J., Gavin, M., & Johnson, P. D. et al. (2009).In the Eyes of the Beholder:Transformational Leadership, Positive Psychological Capital, and Performance[J].Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(4): 353-367.

[31]Hosen, R,, Soloveyhosen, D., & Stern, L.(2003).Education and capital Development: Capital Asdurable Personal, Social, Economic and Political Influenceson the Happiness of Individuals[J].Education, 123(3): 496-513.

[32]Letcher, L.(2004).Psychological Capital and Wages: A Behavioral Economic Approach[A].Midwest Academy of Management[M].Minneapolis, MN:12-40.

[33]Luthans, F., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O. et al.(2005).The Psychological Capital of Chinese Workers: Exploring the Relationship With Performance[J].Management and Organization Review,1(2):247-269.

[34]Luthans, F., Avolio, B. J., & Avey, J. B. et al. (2007a).Positive Psychological Capital: Measurement and Relationshipwith Performance and Satisfaction[J].Personnel Psychology, 60(3): 543.

[35]Luthans, F., Youssef, C. M., &Avolio, B. J.(2007b).Psychological Capital: Investing and Developing Positive Organizational Behavior[J].Positive organizational behavior, 2(2): 9.

[36]Luthans, F., Avey, J. B., Clapp, S. R. et al. (2008).More Evidence on the Value of Chinese Workers’ Psychologicalcapital: A Potentially Unlimited Competitive Resource?[J].International Journal of Human ResourceManagement,19(5): 818-827.

[37]Nahapiet, J., Ghoshal, S.(1998).Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage[J].Academy of Management Review, 23(2): 247.

[38]Nettles, S. M., & Pleck, J. H.(1994).Risk, Resilience, and Development: The Multiple Ecologies of Black Adolescents in the United States[M].New York: Cambridge University Press: 157.

[39]Paterson, T. A., Luthans, F., & Jeung, W.(2013).Thriving at Work: Impact of Psychological Capital and Supervisor Support[J].Journal of Organizational Behavior, 35(3): 440.

[40]Portes, A.(1995). The Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship[M].Russell Sage Foundation: 264.

[41]Sahakian, W. S.(1975).History and systems of psychology [M].New York: Wiley: 45.

[42]Schwarzweller, H. K.(1964).Parental Family Ties and Social Integration of Rural to Urban Migrants[J].Journal of Marriage & Family, 26(4): 410-416.

收稿日期 2018-03-21 责任编辑 田党瑞

作者简介:刘雅婷,博士研究生,华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所(上海 200062);黄健(通讯作者),教授,博士生导师,华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所,上海终身教育研究院执行副院长(上海 200062)。

基金项目:上海市教育科学研究重大项目“上海构建终身教育体系的若干重大问题研究”(D1305)。

引用:刘雅婷,黄健(2018).心理资本对农民工城市融入的作用机制及教育规导路径[J].现代远程教育研究,(3):49-58.

转载自:《现代远程教育研究》2018年第3期

排版、插图来自公众号:MOOC(微信号:openonline)

喜欢我们就多一次点赞多一次分享吧~

有缘的人终会相聚,慕客君想了想,要是不分享出来,怕我们会擦肩而过~