写作之梦:通往另一个世界的窗

一个爱做梦的写作者,随着写作时间逐渐变深,偶尔,也会随着所读所写的文字不知不觉潜入某个遥远的梦境,然后它会在不经意的时刻浮现于脑海。令我印象深刻的是2017年春末所做的一个梦。我梦见自己再次去伊朗,再次回到一位曾拜访过的伊朗人家中。故人相见,和一大家人一一相拥。很多往事都在梦里浮现出来,每个人细话这些年各自的变化,整个梦境沉浸在温暖怀旧的氛围里。

这个梦距离我2012年两次去伊朗出差已相隔五年。那一年,伊朗核问题成为国际政治的焦点,这个中东国家正处在西方金融制裁之下。时任主编朱伟派我去伊朗写了一篇描述伊朗人生活的社会稿件,然后他决定,让我再去一次伊朗,做一期关于伊朗历史的封面报道。那是我第一次一个人写一个封面,加之能再去一次我莫名深深向往的古老波斯帝国,本身就如一场梦。

五年后,我从那个梦中醒来,却怎么也不记得我真的去过梦中那家伊朗人家里。那应该是一段梦境杜撰的回忆。而在梦境里,我如此身临其境地沉浸在回忆中,如此确切的知道我正身处伊朗西北边境一个农村人家的家中。我并未走出过那个房间,却知道屋外是白雪皑皑的一片,浅一脚深一脚地在雪地里沿着村庄走一圈,能看到简陋的清真寺和伊斯兰革命战士的墓地。更妙的是,那回忆从未在梦境里逐一呈现和拉展开,我却了然每个坐在那个房间里的人自带的一长段彼此相处的记忆。

我相信,这是2012年下半年,我和摄影师同事关海彤在深夜的村庄与家徒四壁的一大家伊朗人一起载歌载舞,在大雪即将封山的暮色里和伊朗人一边讲着狼出没的传说,一边欢天喜地的推着抛锚的东南汽车往山下走去时,潜入我情感深处的梦。我也相信,这是我和另一位摄影师同事于楚众坐在伊朗朋友驾驶的从伊斯法罕到设拉子的车后座上,看着他不断转过头来和我们说话,眼皮打着架却强撑着不敢入眠时,一不小心潜入的梦境通道;也是沿着曾经地跨欧亚非三洲的波斯帝国心脏——波斯波利斯宫遗址的残垣断壁拾级而上时,不慎惊扰的那个随行的伊朗导游已然消逝的旧梦。我还相信,这是在北京曾经住过的北苑附近,深夜辗转于凌晨还不打烊的各个咖啡厅,兴奋阅读和写稿时,不经意打开的一扇通向另一个世界的窗户。从那扇窗望出去,我知道了公元十一世纪的波斯天文学家、数学家和诗人鲁拜,从鲁拜那里,穿越七个世纪的时光,我又知道了翻译鲁拜诗集的英国人爱德华·菲茨杰拉德。直到两年前,我遇到博尔赫斯的一段文字,他如此奇妙的写道:“我们知道,欧玛尔(鲁拜)信奉柏拉图和毕达哥拉斯的的学说,认为灵魂可以在许多躯体中轮回。经过几个世纪以后,他的灵魂也许在英国得到再生,以便用一种遥远的带有拉丁语痕迹的日耳曼语系的文字完成在内沙布尔受数学遏制的文学使命。......或许,欧玛尔的灵魂于1857年在菲茨杰拉德的灵魂中落了户”。

两个月前,沈从文先生去世三十周年之际,我们做了一期《最后一个浪漫派:沈从文》。参与写完那期之后,仿若恰逢其时,副主编吴琪让我梳理一下过去的写作,作为周刊老记者们和新记者们交流的系列讲座其中的一讲。回过头来重温六年前的写作,获得了新的目光:六年前为了文字流畅而努力编织成的文本,日后却从一个新的视角,向我呈现了当初我未曾看到过的意义。那个以现在的眼光看来稍显稚嫩、完成度在一些关键处因语言障碍而欠佳的文本,却怀着一颗无偏见的心,记录下那些热爱打扮的伊朗女性,那些对家里挂着的最高领袖照片不以为意、天性自由的伊朗家庭,那些在经济越来越沉重的压力下依然不消减丝毫快乐、忧虑却在地平线上隐线的伊朗知识分子,还有那些一天到晚乐不可支、体内潜藏着各种能量,走路都忍不住跳一串舞步或高歌一曲的伊朗商人。那年当时,人与人的相遇发生在任何事情之前,如此,我才能看到我所认识的伊朗人。而许多那时并不理解、只是忠实纪录下来的话语,则在六年后当我一个读者身份重新阅读时,显现了它们本来的含义。

比如,巴扎里那些与资金流动有关的充满神秘色彩的故事,实则充满文学的隐喻;又比如,那些借助“效仿源泉”向真主求助的人,所谓的“善”的媒介。好像是无意识的,我写到“伟大的波斯辩证法”:去机场的路上,我们堵在德黑兰的交通中,根本无法知道是否还能按时赶到机场,这时车开始南辕北辙,且一路向北,被推着不断背离机场而去;我开始咆哮,咆哮完时,车做了一个U转,向南,居然意外地一路畅通。这个关于伊朗道路的隐喻,又与那时还没有清晰意识、却只是如实记录下来的一个伊朗人的梦境重叠在一起:一位银行家因资金问题向宗教人士求助后,他的妻子做了一个梦,“梦见前往马什哈德的圣祠,快要到的时候,却开始往回走,直到被宗教人士拉住手腕,带回了圣祠”。交通的隐喻和梦的空间路径神奇的交叠在一起,不知伊朗人是读老庄,还是弗洛伊德和荣格?

一位伊朗商人信口拈来所作的诗,也在六年后重新向我呈现了意义。他说:“我从未言归从真主,但亦从未放弃真主;指引我心的神明,唯有良知”。有关“良知”和“善”的理解,是我在写完沈从文以后才有所理解的。在写沈从文时,我阅读了他在20世纪30年代所写的作品。在他的作品里,“善”是与“现代之前”和传统社会紧密相联的东西,是在常识摧毁“鬼神天命”这些迷信之前,与辨别做人的义利取舍和是非紧密相联的东西。正是在那些现代“到来”的传统社会里,“良知”与“善”才有如此丰富的表达方式,尽管也充满着历史的苦楚与不确定。六年后,我才理解到了这些。这是写作所教会我的一些。

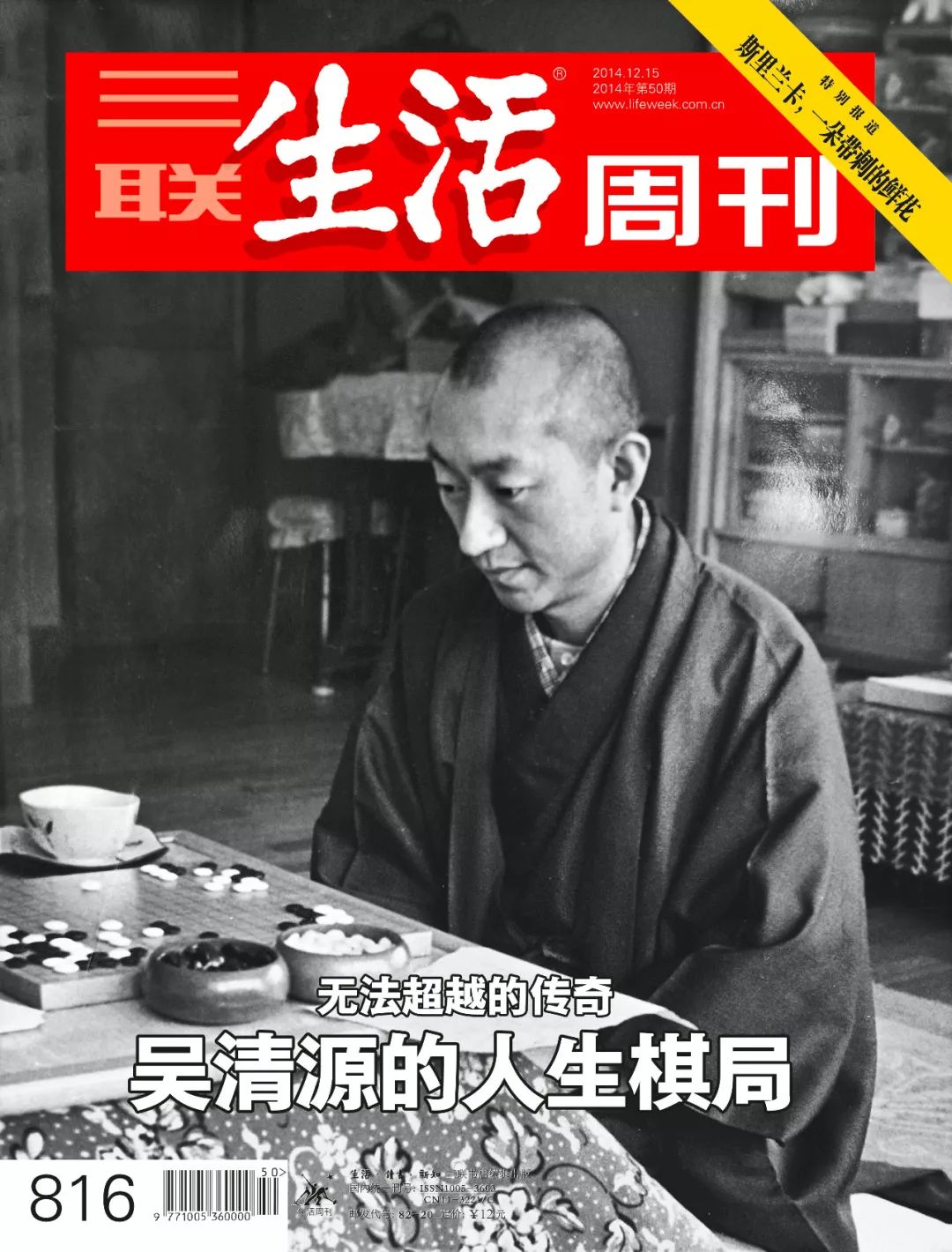

五月之后,我开始上溯一些过去的写作。比如,我重新阅读了吴清源自传《中的精神》。2014年12月吴清源去世时,我们曾出过一期《无法超越的传奇:吴清源的人生棋局》。作为一个不会下棋的外行,我参与了那期封面的写作,却留下一些一直未释怀的疑问。比如,吴清源说,他下棋的理想是“中和”,这个“中和”既是“发挥出棋盘上所有棋子效率的那一手”,也是“考虑全盘总体平衡的那一点”,这应该如何理解?他又说,他总是追究“最善的一手”,“从来没有把围棋当做胜负来看待”,这又该如何理解?我也是在写完沈从文之后,才稍微比四年前多一些体会到他的话的。“善”是一门异常艰深的学问,并非简单的“仁慈”所可以概括。回过头看,仅就围棋而言,对阵李世石的AlphaGo的下法,是否由于其能从对手的棋着、自己的回应及对手的回应六个来回甚至更多维度来思考和其强大计算能力,让它更接近于“善”?“善”的理解,是否将让数学理解未来在人类思想中占有统治地位?这些,都是写作启发我不断去思考的。

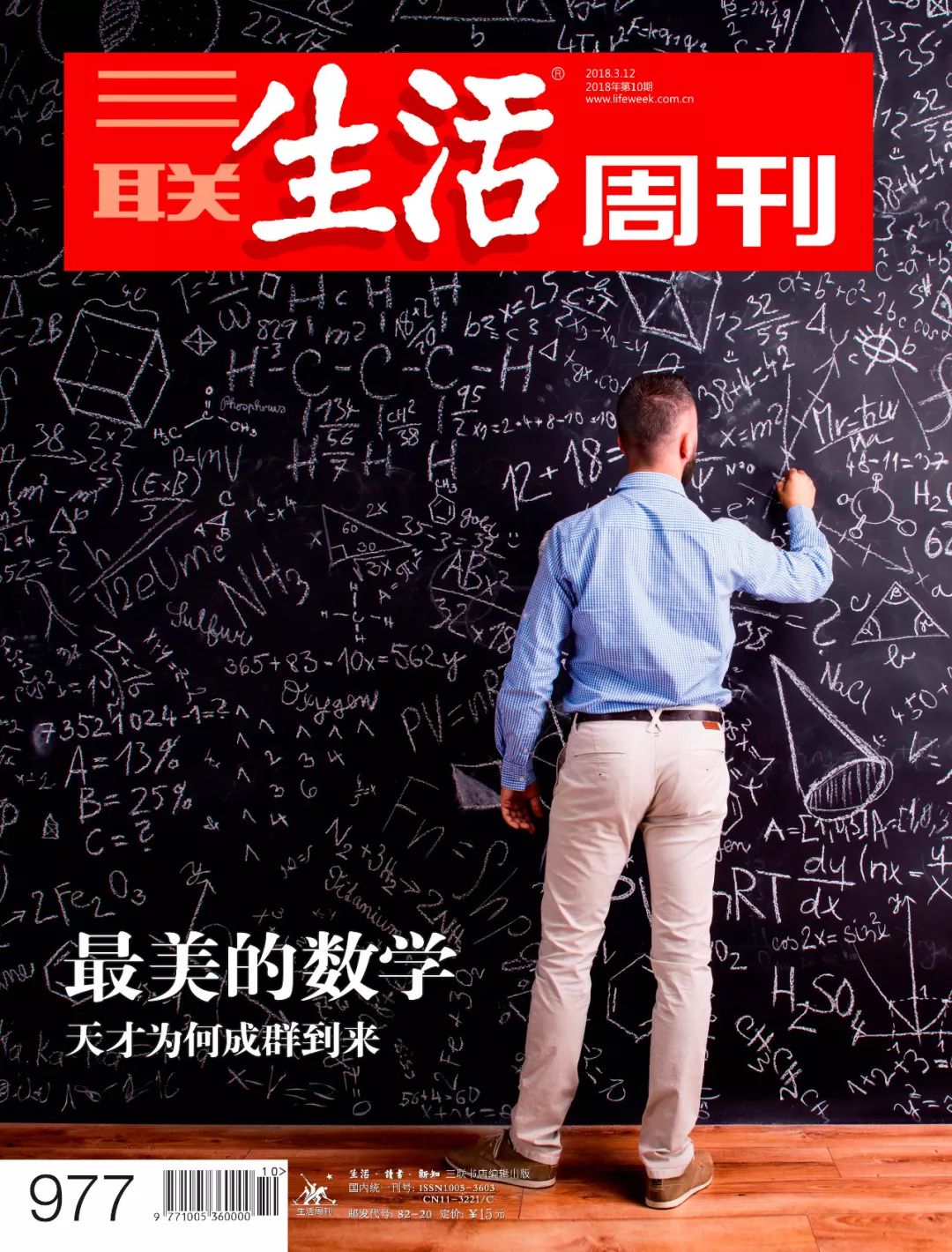

今年二月写《最美数学:天才为何成群而来》,去波士顿采访数学家恽之玮。他说,他觉得他的工作就像“生活在童话里”。“童话”的意思是,可以把数学当做一个安身立命的职业,“仅仅做热爱的事,对社会的回报还看不见摸不着,就可以过虽不富裕,但也衣食无忧的生活”,这似乎“有悖经济规律”。当时我想,我的写作工作又何尝不是呢。那些走过的路,遇见过的人,还有读过的书,逐渐定义了我;也正是写作过程和文字本身,教会我关于人生的许多认识。写作在我看来,慢慢成为可以凿通生命两头的秘密通道,也成为与那些有趣而伟大的灵魂相遇的秘密通道。

《三联生活周刊》要迎来1000期了,近日,每周末我们会邀请一位记者在这里说说他们在《三联》这些年的故事,并在留言中与读者进行交流。敬请关注!

大家都在看这些👇

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

点击以下封面图

一键下单「姜文和他的电影们」

▼点击阅读原文,今日生活市集,发现更多好物。