为应对近乎无处不在的无人机(UAV)、巡飞弹药持续扩散,以及快速演变的战场动态,各国军队正加速发展近程防空(SHORAD)解决方案。

尽管高超声速武器发展与新型隐身战机的出现引发关注,但乌克兰战争证明:对抗低空威胁(无人机、巡飞弹药、低空飞行器/旋翼机、巡航导弹)的能力比以往更为关键。SHORAD填补远程昂贵防空导弹(SAM)系统的防御间隙,专门应对突破外层防御的即时威胁。本文探讨SHORAD重要性、战场角色演变,以及从车载机炮到实验激光/无人机方案的未来发展方向。

图:塞尔维亚PASARS-16自行高炮系统配备40毫米L/70机炮,可整合国产"箭"式导弹及新购"西北风3ER"便携防空导弹

理解近程防空系统(SHORAD)

即便某些国家无需应对中远程空中威胁,仍须防范无人机、巡飞弹药、低空飞行器、武装直升机与巡航导弹等低空目标,这使得近程防御成为基础性需求。尽管该层级的防空威胁种类繁多,但其应对方案无需中远程系统的复杂性。因此,SHORAD系统可包含多种类型:便携式防空导弹系统(MANPADS)、雷达/光电制导中口径机炮、短程防空导弹、定向能武器,或上述装备的组合。需说明的是,传统上MANPADS与机炮被归类为"超近程防空"(VSHORAD),但因目标类型高度重合,本文仍将其纳入SHORAD范畴讨论。

针对特定目标有效部署SHORAD系统,可减少昂贵的中远程防空导弹消耗。近程防空武器对巡飞弹药与巡航导弹等威胁同样有效。社交媒体影像显示,乌克兰部队在基辅周边使用MANPADS拦截巡航导弹与"见证者"系列单向攻击无人机。

乌军高度重视向机动防空分队大量配发MANPADS,以此节省"爱国者"或IRIS-T SLM等高端系统的有限昂贵弹药储备。本土改装的"毒刺"发射器增强了操作员夜间目标捕获能力,进一步提升了作战效能。尽管乌方愿意接收任何欧制或北约制式MANPADS,但其代表多次强调获取此类系统捐赠的困难。

乌克兰代表已呼吁国际社会增加MANPADS产能。然而美军预计今年"毒刺"导弹月产量仅能提升至60枚。重启老旧系统生产面临挑战,许多子部件已停产,需部分重新设计以适配现代可用组件。每月60枚的产量远低于预期,尤其需兼顾盟国出口与美军自用需求。

图:增加MANPADS与防空机炮等传统SHORAD装备,可缓解IRIS-T SLM等高端中程防空系统的过度消耗。(迪尔防务公司配图)

保护机动资产

机动部队免受空袭是机动作战自由度的关键,这涉及应对传统威胁与新兴威胁。反无人机(C-UAV)系统与近程防空(SHORAD)的任务在此交汇。鉴于"C-UAV"在防务术语中仍属较新概念,二者的核心区别在于:SHORAD涵盖包括无人机在内的多样化威胁防御,而C-UAV专攻无人机防御。不过,部分C-UAV方案可兼任超近程/近程防空功能,反之亦然。

为机械化部队提供防空掩护并非新理念,但国防预算与人力限制仍是现实挑战。传统上,伴随机械化部队的自行高炮(SPAAG)依赖履带平台(唯一能承载双联装重型防空炮塔的类型)。此类平台多采用专用设计或改装自其他车型,例如"猎豹"自行高炮虽与"豹1"坦克共享几乎所有机动部件,但因第三与第四负重轮间距增加,车体延长约8厘米。

现代装甲战车(AFV)已有模块化防空炮塔解决方案,可集成至各类履带/轮式平台。新型防空炮塔较1990年代前产品大幅轻量化,多采用单管机炮+导弹辅助武器+无人炮塔设计。部分方案正探索将标准战车武器用于防空:随着中口径可编程空爆弹普及,理论上地面武器配备适配弹药与先进火控系统(FCS)也可拦截空中目标。鉴于SHORAD与C-UAV在应对无人机威胁时职责重叠,战场对现成武器改造方案的试验与优化将成趋势,减少对定制设计的依赖。

机动性与灵活性

乌克兰作为欧洲第二大国(仅次于俄罗斯),继承大量苏联时期防空装备,但广袤国土导致防御挑战。其众多人口中心、军事设施与关键基础设施的空域防护需大量资源支撑。

图:乌军创新采用非常规SHORAD战术:组建搭载重机枪与便携式防空导弹的快速反应分队,使用民用皮卡机动至预估拦截点伏击单向攻击无人机。(乌克兰国防部配图)

防务会议中,乌方代表指出防空规划的核心问题是:明确需保护的目标及其防御密度。如何在分散部署防空系统时不产生漏洞?如何应对敌方集中巡航导弹攻击单点目标(致周边防空系统饱和而其他区域闲置)?

防御方的天然劣势在于攻击方可自主选择时机场合,迫使防御方预判多种可能性并分配资源。然而,防御方可通过早期威胁预警、态势分析,以及部署可快速响应的机动防空系统获取优势。关键在于建立严密的指挥控制(C2)网络,整合多源传感器数据、自动分类威胁信息,并向地面机动防空单元快速传递目标数据。为有效应对宽正面、多方向威胁,SHORAD系统必须具备高机动性。

从自行高炮到模块化炮塔

当前市场上作为独立平台销售的自行高炮(SPAAG)日益罕见。随着轻量化武器与传感器技术进步,模块化防空炮塔已成为主流近程防空方案,可灵活集成至各类轮式/履带载具而无需大幅改装。

图:莱茵金属公司的"天盾30"无人炮塔系统将操作人员置于载具内部,实现乘员与炮塔物理隔离。(莱茵金属防空公司)

莱茵金属"天盾30"与"天盾35"模块化炮塔是即装即用的超近程防空方案,适配多型现役载具。"天盾30"采用30×173毫米机炮,配备导弹发射器,炮塔重量(视装甲配置)介于2.5至3.4吨。其KCE机炮有效射程3公里,射速1200发/分钟(备弹252发),性能超越"猎豹"双管35毫米机炮的1100发/分钟。

该炮塔兼容"高效命中与毁伤"(AHEAD)智能弹药,专攻反无人机能力。AHEAD弹药工作原理:炮口传感器在弹丸出膛瞬间测量初速,结合光电/雷达持续获取的目标距离、航向与速度数据,火控系统计算最佳起爆时间。电磁感应编程器在炮口制退器末端将时间参数写入弹体,并为其电子计时器供能。弹丸飞抵目标区域时,计时器触发小型烟火装置抛离弹道帽,借助旋转离心力(线膛炮赋予)将钨合金预制破片呈螺旋状散布。不同型号AHEAD弹药的破片数量各异。

除AHEAD弹药外,"天盾30"可搭载双联装"毒刺"或"西北风"级导弹发射器。根据2025年7月莱茵金属电子与MBDA德国公司协议,还可选装九联装小型反无人机导弹(SADM)发射巢。

图:"天盾35"(Skyranger 35)舍弃"毒刺"等导弹配置,采用与半机动式"天空卫士"(Skynex)系统相同的KDG 35毫米机炮构建纯火炮防空方案。(莱茵金属防空公司)

"天盾35"则专注纯机炮方案,采用与"天空卫士"(Skynex)系统同款KDG 35毫米机炮(弹药规格35×228毫米),射程延伸至4公里,炮塔重量增至3.8-4.7吨。该型号目前未获明确订单,而"天盾30"已获奥地利、丹麦、德国与荷兰采购,分别集成于潘德尔EVO 6×6装甲车(奥地利)与G5履带式战斗支援车(荷兰)等平台。

卡车载自行高炮的复兴

将防空机炮集成至卡车平台并非新概念,但该车型正重获关注,多家厂商推出基于卡车底盘的解决方案。此举可能出于成本考量——以军用化商用卡车为平台,搭载源自固定或舰载系统的防空炮塔。

在2024年欧洲萨托利防务展上,BAE系统公司博福斯分部推出"三叉戟Mk2"防空系统。该系统将40毫米博福斯Mk4舰载炮塔与6×6斯堪尼亚G 460卡车底盘结合。"Mk2"命名致敬1990年代同名项目(当时采用与"弓箭手"自行榴弹炮同款沃尔沃A30D 6×6全地形底盘搭载无防护型40毫米L/70机炮)。相较于初代定制底盘,三叉戟Mk2采用现成军用卡车,配备"鹰眼"光电瞄准系统但无车载雷达,依赖外部传感器组网数据。BAE发言人指出,尽管炮塔与舰载版高度相似,但陆用版本增加顶部装甲(无人炮塔)。其杀伤力源于可编程40×365R毫米3P弹药,该弹通过电磁感应编程,提供六种模式(含撞击、定时、近炸模式)。

图:Tridon Mk2提供了一个灵活的解决方案,能够根据客户要求使用各种基础平台。

除三叉戟Mk2外,其他厂商也在推进卡车防空方案。塞尔维亚PPT Namenska持续改进PASARS-16系统(同样采用40毫米L/70炮+3P弹药),最新版本整合RADA公司S波段多任务半球雷达。土耳其Aselsan推出"格克"炮塔(又名KORKUT 110/35S),在4×4卡车底盘搭载国产35毫米机炮(仿制厄利空GDF)与ATOM可编程空爆弹(功能类似莱茵金属AHEAD)。

为竞标英国陆基防空项目,穆格公司推出"可重构集成武器平台"(RIwP),分别集成至高机动Supacat 6×6运输车与KNDS德国"野狗3"装甲车。RIwP模块化框架支持机枪、中口径机炮、自动榴弹发射器与导弹等多型武器。2025年1月IAV展上,该炮塔展示30×113毫米M230LF机炮+8枚"星光"高速导弹组合;2025年2月底开放日则演示双枚"硫磺石"导弹+4枚"星光"方案(暗示英版"机动近程防空系统"可能)。

图:Supacat HMT采用穆格RIwP炮塔,配备一门30毫米大炮、Starstreak和Brimestone。

美版同型车配备XM914型30×113毫米机炮(M230LF变体,支持空爆弹)、四联装"毒刺"发射巢与双枚AGM-114L"长弓海尔法"导弹。由于开放式导轨部署导致环境侵蚀问题,"海尔法"正逐步被第二组四联装"毒刺"取代。

观察表明,欧洲中小规模军队正倾向轮式装甲平台。伴随现役履带平台退役与新型轮式系统列装,卡车底盘在SHORAD领域的应用反映更广泛趋势。此类平台虽侧重公路机动且维护需求低于履带车辆,但若伴随部队同为轮式装备,则无需具备同等越野能力。

实验性与替代性解决方案

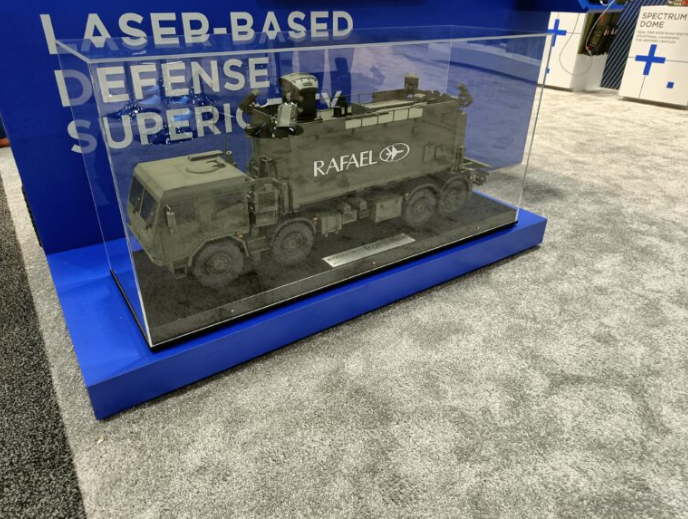

高能激光(HEL)防空系统已研发数十年,但多数项目仍未能实现机动部署。地面应用领域最接近服役的是拉斐尔先进防务系统公司(Rafael Advanced Defense Systems)的"铁光束-M"(Iron Beam-M,'M'代表机动型)。该激光器输出功率50千瓦,主打反无人机任务。相较于固定式100千瓦"铁光束"系统,其机动型需多车协同——含激光武器车、指挥控制(C2)站、专用监视雷达及移动发电机等。

尽管"铁光束-M"射程未公开,但同公司轻量化10千瓦"精简光束"(Lite Beam)系统(可集成至4×4车辆)宣称最大射程3公里。据此推测,50千瓦级"铁光束-M"射程或翻倍,理论上可作为超近程防空方案,但其采购维护成本未知,且多车协同与十余人操作需求令实用性存疑。"精简光束"作为单车系统更具吸引力,但仅能拦截I/II类无人机;"铁光束-M"则有望对抗III类无人机、单向攻击无人机及巡航导弹。主流观点认为,舰船可能率先列装激光防空系统,因其电力供应充足且已集成雷达等传感器。

图:2024年美国陆军协会展览展出的"铁光束-M"模型,可见后部模块顶部的光束指向器与四部DRS RADA nMHR雷达

乌克兰在防空装备短缺背景下开展的试验不容忽视。广受关注的"Magura V5"无人水面艇(USV)改装案例中,乌军将R-73空对空导弹(AAM)改造为舰载防空导弹(SAM),迫使俄军低空飞行器(如直升机)在黑海与亚速海空域改变航线。R-73导弹改造并非首创,但与无人艇结合形成海上区域拒止能力颇具新意。乌方已确认至少一次成功战果:2024年击落俄军Mi-8直升机(可能另有一架受损)。尽管陆基发射会缩短其有效射程,但此类部署已扰乱俄军飞行计划并迫使其提升作业高度。

乌军还尝试使用第一视角(FPV)无人机攻击直升机。2024年8月流传的视频显示,一架FPV无人机撞击Mi-28直升机尾桨,但其毁伤效果及是否配备战斗部仍不明确。此类实践提示:若缺乏MANPADS或防空炮,可开发兼具速度与拦截能力的专用/两用无人机,通过手动或自动制导对抗直升机等低速目标。

未来展望

近程防空系统(SHORAD)始终是防空体系中不可或缺的层级,其应对无人机、巡航导弹、直升机与对地攻击机等多样化低空威胁的关键作用日益凸显。乌克兰战争验证了SHORAD的必要性——既能保护高端弹药库存,又能为重要资产与枢纽提供灵活机动的防护。随着战场威胁的扩散,对适应性解决方案的需求推动SHORAD从传统自行高炮(SPAAGs)转向更轻量化模块化炮塔与卡车平台(如"天盾"系列与"三叉戟Mk2"),通过现成底盘降低成本并提升公路机动性。

这种潜在演进反映追求实用性与多用途性的广泛趋势。轻量化系统与充分利用公路机动性的卡车设计赋予防御方快速响应多方向并发攻击的能力,乌克兰在广域防御中的平衡需求印证了这一点。与此同时,可编程空爆弹药、"铁光束-M"激光系统等新兴技术,以及R-73导弹武装"马古拉"无人机、FPV无人机改造等非常规应用,预示着超近程/近程防空将整合更多平台并扩展效应器谱系。尽管存在生产瓶颈与高端系统成本高昂等挑战,但有机低成本设计与实验性替代方案的融合,将为寻求填补防空缺口或大幅扩充SHORAD资产的力量提供丰富的解决方案。