导言

兵力发展是对未来作战进行调查,并根据调查结果调整军队准备工作的过程。如果知道如何作战可以被描述为知道如何执行战术,那么兵力发展就是如何更好地作战。然而,兵力发展不仅仅是创造可行的战术或锻造作战技能的适当熔炉。然而,兵力发展并不仅仅是创造可行的战术或锻造作战技能的适当坩埚,而是要确保整个部队在作战方面具有高度的流畅性,并对如何更好地作战有广泛的了解。

兵力发展在防止军队自身衰退方面发挥着至关重要的作用。当作战人员,尤其是作战部队和非限制性战线的作战人员,难以意识到他们的基本任务是成为战术家时,就会出现军队体制衰退的一个主要症状。如果不有意识地加以控制,官僚主义势力就会逐渐把作战人员变成行政人员、维护人员、工程师等,最终使他们作为战术家、作为学习如何作战的专业人员的基本角色黯然失色。

海军中将阿特-塞布罗夫斯基(Art Cebrowski)曾说过,战术是 "我们职业的灵魂"。海军作战部长汤姆-海沃德上将在韦恩-休斯上校所著开创性著作《舰队战术》第一版的序言中也提出了同样的观点,他认为:"海军职业是什么?难道不是战术、战术、更多的战术。"一个军种如果忽视了这一基本的生存原则,就会在其整个机构中产生功能障碍。这是因为,战术不仅仅是细节或小动作,它们是指导舰队如何在战斗中被摧毁的终极逻辑。无论作战人员是否意识到这一点,战术都是海军许多工作背后的核心动力,无论是战略、部队设计、人力资源还是其他许多工作。如果作战人员不清楚战斗会是什么样子,或者不知道如何更好地作战,那么很多军事决策都会大打折扣。

一支军队的兵力使用情况在很大程度上取决于其兵力发展的好坏。一支军队能否充分体现新的作战概念,取决于其兵力发展能否很好地将概念的抽象概念转化为整个部队作战技能的真正提高。在美国海军探索未来分布式作战和舰炮作战的过程中,它必须准备好对其兵力发展机构培养作战技能的方式进行重大变革,以便舰队能够有效地与不断加剧的威胁环境共同发展。

兵力发展与变革的主要动力

总体作战概念通常是由舰队参谋部、作战发展中心、战争规划师等特定团体制定的。与更广泛的舰队和众多甲板上的作战人员相比,这些小组是非常小众的参谋部。仅仅因为一个作战概念是由专门小组制定并经高级当局批准的,并不能保证它将真正导致整个部队的变革。必须做出重大努力,有意识地将作战概念引入军种兵力发展的主要引擎,并弥合概念开发者的独特见解与甲板水兵的部队现实之间的巨大差距。

一个军种兵力发展的主要引擎是在整个部队层面发展作战技能的主要机制。这些引擎主要包括演习和认证制度、训练和战备矩阵和教学大纲、学校、研究生教育计划以及作战发展中心的战术教官计划。数以万计的军人轮流通过这些机制学习作战知识。如果一个由专业人员提出的作战概念要真正促进整个部队的改进,那么就必须将这一概念细分为具体的作战技能和挑战,然后通过这些兵力发展的主要引擎进行管理。教学大纲必须修订,新的认证必须取代旧的认证,而新的情景则应保持作战坩埚的新鲜度和挑战性。

作战概念的内容必须贯穿兵力发展的内容,并与之保持一致。否则,当作战概念和作战计划的内容与整个部队的实际准备大相径庭时,部队就会在冲突中面临重大风险。

这一变革过程必须深思熟虑、量力而行。在兵力发展的主要引擎中引入更多战术、条令和能力的后遗症往往没有得到很好的重视,但这些后遗症有可能会扼杀进步。在兵力发展中引入新事物的下游效应往往是更多的需求、更多的管理、更多的维护,以及给本已捉襟见肘的作战人员增加的无数其他负担。有效掌握新事物的必要性可能会被泛滥的要求和认证体系所扼杀,而其中许多要求都是无纪律的官僚积累的产物。如果不能深思熟虑地权衡利弊,就有可能在美国海军大部分要求和认证系统所构成的拥挤迷宫中失去关键的新作战要求。这个泛滥成灾的系统迫使作战训练计划采取系列化一次性活动的形式,而不是让作战人员充实特定技能并进行广泛试错的多轮集中系列训练。海军需要整合其过度分散的重点,以便有能力在优先领域进行更深入的研究。

如果海军要认真开展对实现 DMO 和大规模火力至关重要的新力量发展工作,就需要在可能会扼杀这些举措的大量其他需求中,大力保护和保证这些工作的时间和重点。在确定水兵应将时间优先用于哪些战术技能和场景时,必须进行仔细慎重的权衡,而不是简单地增加系统的拥挤程度。

如何在兵力发展中做出取舍的一个具体例子是,调整用于建立损害控制技能组合与防空技能组合的侧重点。由于只需一击就能杀死一艘战舰,如果攻防平衡哪怕是稍微向攻击方倾斜,那么结果就会是极端的过度杀伤。出现这种情况的原因是,海战中可能会有数十枚导弹发射到军舰上,因此如果军舰要被击中,就不太可能只被击中一枚。此时的损害控制往往是徒劳的。虽然水兵肯定能通过损害控制练习学到很多系统知识,但这一残酷的战术现实对兵力发展的影响是,应将更多的准备工作用于防止战舰被击中,而不是学习如何挽救战舰。

这是海军炮火战斗的一个方面,很容易转化为甲板上的兵力发展影响。但是,从分散的部队中大规模火力的行为可能会在整个战区范围内发生,这是一个更大范围的场景,可能会对部队一级的训练方法、资源和视角造成压力。虽然新的研究和课程有助于教授更广泛的知识,但战术是行动。战术技能的培养需要广泛的实践应用和边做边学。

如果大规模火力攻击要成为一种主要战术和技能,那么战争游戏和现场、虚拟和建设性(LVC)活动就必须成为部队一级作战人员的主流和更高保真体验。战争游戏和 LVC 是关键的模拟工具,可帮助甲板上的军人体验更大规模的作战,并了解他们在战斗中如何为更广泛的成功做出贡献。部队一级的水兵可以努力了解他们的远程炮火如何结合成更大的火力来打击远处的目标,以及部队更广泛的分布或集中如何受到部队一级行动的影响。他们可以学会在各种情况下,针对严重的反对派精心设计自定义射击序列和集结大规模火力。他们可以更熟练地解读在更广泛的共同行动画面中呈现的情况,这种画面超出了他们的有机传感器的范围,这也有助于他们考虑最后一击或单独射击的有效目标。他们可以更深入地了解上级指挥员是如何考虑舰炮作战和大规模火力的,这有助于在整个指挥链中建立一个共同的理论框架。通过利用这些工具,部队一级的军人可以提高他们对这些固有的大规模作战方法的流畅性。

尽管海上炮击战斗十分激烈,涉及的利害关系也很大,但如果必须由官僚机构来操作,作战要求本身往往不足以迫使变革。兵力发展的主要动力需要注入明确的职业激励机制,激励作战人员发展特定的战术技能,使自己成为高于平均水平的战术家。可以说,竞争性晋升和评估的激励机制是任何组织推动变革的最有力杠杆,这一点对军队也同样适用。

新战术和新方法的引入需要相应的新标准来评估熟练程度和奖励战术技能。但是,反舰火力发射的特殊性对为集火的核心战术行动制定专业激励措施的能力提出了挑战。

当一支部队只是众多平台中的一个,向远方目标发射反舰导弹时,其区别因素可能相对较少。向远远超出本单位传感器极限的部队发射火力的行为,会大大缩小在单位层面展示和评估决策和战术技能的范围。在战术上,发射反舰火力可能远不如单独的战斗机飞行员在空中格斗或潜艇军官在布置鱼雷攻击时表现出的战术技能那么突出或令人兴奋。充当导弹弹仓,接受别人的发射决策提示,这可能很难在部队层面上对战术技能进行有启发性的汇报或深入评估。这些类型的挑战可能会导致作战机构低估关键战术任务的价值,因为它们几乎没有为作战人员提供从同僚中脱颖而出和挑战专业评估机制的机会。因此,军事官僚主义会限制训练和锻炼这些技能的时间。

在这里,战争游戏和模拟可以与评估标准和专业激励机制结合起来。由于战争游戏和低视距作战可以让甲板上的作战人员练习大规模集火战术,因此也可以为作战人员提供一个在专业上脱颖而出的场所,并在更复杂的战术技能问题上接受评估,而不仅仅是发射集火。战争游戏和 LVC 还能为水兵提供在模拟的网络冲突环境中操作各自平台的场所,让他们展示如何掌握主动权,如在局部地区集结大规模火力或作为孤立单位发起独立攻击。

美国海军必须对其兵力发展做出重大改变,以促进作战人员有更多机会在战术上区别于其他同行,激发他们的竞争精神。但是,旨在按照相同基线标准训练作战人员的认证体系将难以提供这种机会。美国海军为作战人员脱颖而出提供有意义的熔炉的能力也因其根深蒂固的习惯而受到严重挑战,即人为地保证作战演习中的胜利,并故意使对手部队陷入困境。这些根本性的、影响深远的缺陷将严重制约海军发现和培养优秀战术人才的能力,并损害其在兵力发展过程中进行严格调查的能力。这些自找的缺陷已经使海军以前的许多作战概念变成了未实现和未充分发展的愿望。这些缺陷将继续挑战海军的能力,使其无法体现任何能够经受住战争混乱考验的作战概念。

最终,《国防现代化条例》不仅应推动海军兵力发展内容的改革,还应推动其性质的改革。

DMO 的新兵力组合

美国海军正试图以高吨位战舰相对集中的兵力结构来体现 DMO。在短期内,它需要修改目前的兵力部署和兵力组合,使其更加分散。随着海军向 DMO 过渡,它需要考虑如何重组现有的兵力结构,以更好地体现这一概念。

兵力结构与兵力编成之间的关系与一个军种的标准兵力编成及其作战概念密切相关。就美国海军而言,多年来,"合成作战指挥官"(CWC)概念一直是其航母打击群和海军编队的灵魂。无论随着时间的推移发展出多少种概念,CWC 概念都是海军在整个部队层面上实际付诸实践的,它构成了海军力量运用的主要出发点。无数攻击群参谋部和值班室的作战理念都深受这一概念的影响。多年来,CWC 的持续应用已经形成了一种重要的作战肌肉记忆,这种记忆遍布美国海军的各个部门。

引入 DMO 后,应深入研究体现新概念的新编队、成套兵力和组织表。从历史上看,各国军队都会根据对未来战争和兵力使用的认识变化来修改其组织结构的这些方面。在为大国战争进行改革时,这些变化主要集中在确定整合联合武器能力的适当梯队上。这往往导致将多任务、联合兵种能力的整合向下级单位推进,同时也要注意不要让下级指挥官承受过大的控制范围。在向下推进联合作战能力整合的同时,各国军队在强调以大国战争为重点时,也将更大规模的编队指定为主要的标准控制单位。例如,过去炮兵和防空火力可能由旅长一级指挥,现在连长可以指挥这些火力;过去旅是主要作战单位,现在师是主要单位。

海军可以考虑对其组织进行类似的改革。新的成套兵力可以鼓励对指挥关系和作战概念进行相应的修订,使编队更具活力。新的部队编制为启动新的兵力发展工作提供了宝贵的动力和出发点。

乍一看,《军事行动观察》可能会鼓励一种无定形的成套兵力构想,即部队可以在动态的作战空间中灵活地随心所欲地 "即插即用"。如果一支分布式部队的单兵单位能够相互寻找,并动态地聚集在一起,在局部发挥效应,而不是完全依赖上级指挥员的组织,那么这支部队将获得巨大的复原力。但是,尽管这种假想的灵活性是可取的,但在现实中却可能导致对如何实际使用分布式部队的设想变得无纪律、无组织。它可能会留下太多的偶然性,对单个部队临时进行有意义整合的能力作过多的假设。这样做的风险不是建立一支灵活、有韧性的部队,而是自发地建立无组织的接应小组,在战斗中几乎没有时间建立共识。这种共识可能被证明是成功的关键,特别是对于需要仔细协调的方法,包括排放控制、防空条令和最后一击协议。美国海军在二战中付出了惨痛的血的教训,其中之一就是联合部队在投入战斗之前需要时间发展成为真正的一体化部队组合。

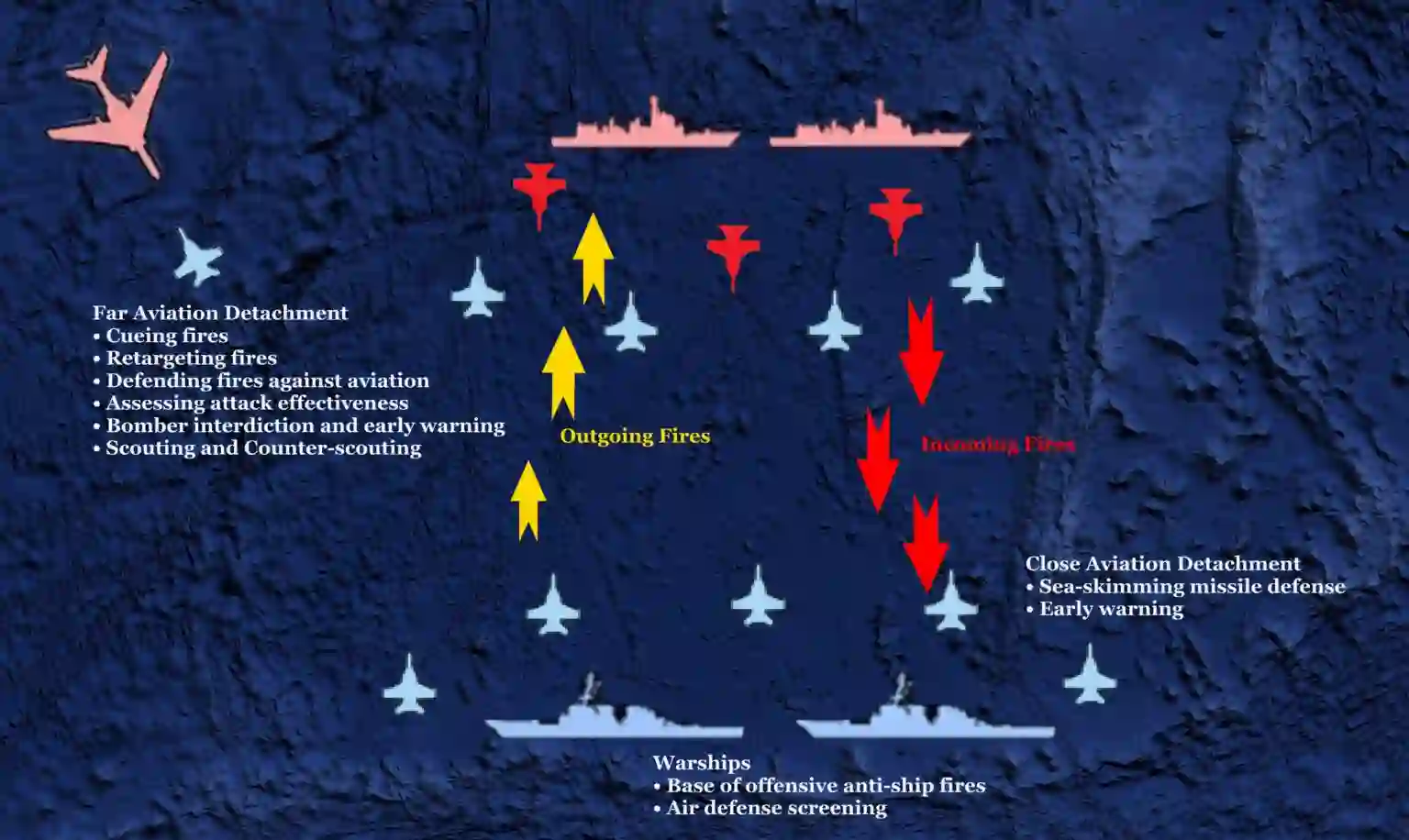

作为一种潜在的新的军事观察员部队组合,可以考虑由两艘驱逐舰组成的部队,并由一个舰载机中队提供支援。舰载机中队的一半留在驱逐舰附近,以便在掠海威胁越过战舰地平线之前将其击败,并提供早期预警,如防空和最后一击。中队的另一半在两艘驱逐舰的最前方,负责侦察、反侦察和拦截轰炸机。前线航空兵还帮助引导战舰向目标发射礼炮,为礼炮提供重定向支持,保护礼炮免受航空兵的威胁,并评估礼炮对目标的打击效果。前线航空兵是在敌对舰队之间的关键空间争夺空中和信息优势的主要角色。如果这些前线航空兵部队受到对方飞机的严重威胁,他们可以拉到水面战舰后面,利用其防空能力。离驱逐舰较近的飞机可以由 F/A-18 和 E-2D 来执行任务。F-35 具有更远的航程和强大的传感器融合能力,是执行前沿任务的理想选择。

由两艘驱逐舰和一个中队组成的这一兵力组合可称为水面打击群(SSG),是分布式海军部队的一个标准单位(图 1)。它代表了航母航空兵和水面战舰在联合作战中完全整合的最低水平。可以想象,通过其战舰,这支部队的发射单元可携带多达 80 枚反舰导弹。这样就有了相当大的弹仓深度,可以使这支部队在发射少量但有意义的增量火力时稳步坚持并保持兵力分布。如果网络连接出现问题或其他情况导致水面打击群与更广泛的部队隔离,它将有相当数量的有机能力可以依靠,它将保持重要的联合武器关系,并将作为一个独立的单位保留相当大的弹仓深度。

图 1. 一个水面打击群(SSG)部队组合。两艘驱逐舰与一个飞机中队一起行动,飞机中队分为近航分队和远航分队。部署和航程未按比例绘制。(作者制图)

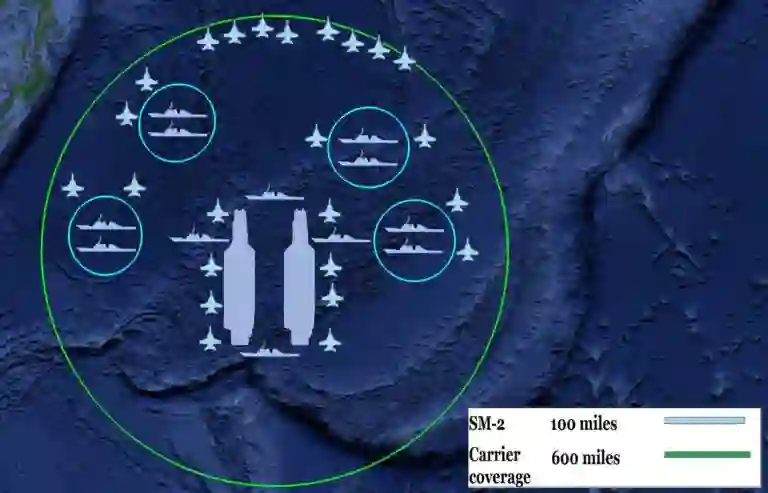

目前,多个国家的 CNO 都呼吁重新强调舰队级作战。重新强调舰队级作战需要一个舰队级部队组合。水面打击群的母兵力组合可以是舰队规模的主要机动力量,即假设的舰队打击群(FSG),其规模将大于航母打击群。它可以由大约两个航母打击群的联合部队组成,分为四个水面打击群,每个群有两艘驱逐舰,另有四艘驱逐舰为两艘航母护航(图 2)。航母由大约 4 个中队的飞机保护,另外 4 个中队则分配给水面打击群,这是舰队打击群的主要打击力量,用于制造大规模火力。

图 2. 舰队打击群(FSG)兵力组合。两艘航母与附近的四艘驱逐舰和四个中队一起提供中近程防空。四个水面打击群的行动距离航母较远,但在空中支援范围内。分配到水面打击群的中队有一半为驱逐舰提供近距离防空和预警,另一半在对立舰队之间争夺前沿战场。每个飞机图标代表两架飞机。未标注攻击能力范围。(作者制图)

相对于航母,水面打击群可以有不同的部署方向,但不得超过有把握获得航空支援所需的航程,也不得超过会使其过于分散而无法联合火力打击共同目标的航程。兵力组合并不总是意味着具体的部署,但它为多种兵力安排提供了一个明确的出发点,同时保持了连贯的指挥结构和作战概念。

这些兵力组合概念说明了组织分布式舰队的关键制约因素。战舰之间的距离只能分散到一定程度,否则就会因过于分散而无法有效地联合火力。如果航空支援来自航母而不是机场,那么水面战舰将拥有更大的海上机动灵活性。但航母航空兵的飞行距离和驻扎时间有限。航母航空兵还必须保持足够的航程和能力,以有力地争夺对立舰队之间的空中作战空间,并确保在这一领域赢得空中优势所带来的重要侦察和信息优势。然而,航母本身也不能过于深入战斗空间,否则会增加风险。

这些相互支持的关键因素制约着分配的范围,并有助于确定哪些是有用的分配,哪些是不利的分配。标准化的部队一揽子计划捕捉到了这些关键关系和制约因素,并提供了在其中开展工作的框架。

这些 "部队一揽子计划 "使军事观察员的其他基本任务正规化。它们正式确立了航空平台与水面平台之间更密切的战术关系,后者需要在低于传统攻击群的级别上建立紧密的理论关系。它建立了一个新的舰队规模单位,无论在平台数量上还是在应用范围上都大于航母打击群。它还建立了一个下级的低梯队单位,即使部队分裂或解体,它也足以独立构成威胁。无论部队的具体构成如何,这些基本要素都能为成套部队的设计提供持久的基础。

标准部队组合为部队的凝聚或分解提供了宝贵的参考框架,这是 DMO 的重要组成部分。如果分布式部队分裂成单个单位和部队集结地,许多单位可能会自然而然地相互寻找,以汇集其能力和扩大其认知度,争取在当地实现超配。但是,随着独立部队的集结,他们可能会在不知不觉中形成一支过于集中的部队。标准部队组合可提供一个宝贵的参照基准,确定可容忍的集中或分散上限。如果部队认为自己过于集中或捉襟见肘,则可利用这一参照系进行独立分配或汇合。至关重要的是,有效的集结和分散不是上级指挥部强加给部队的,而是下级部队通过对理论的共同理解可以有效自我组织的。

一揽子部队计划提供的参照系还能鼓励孤立的部队优先考虑联合作战能力的再生。在分布式作战的情况下,孤立的飞机会知道寻找军舰以利用其弹仓深度,而军舰会寻找飞机以利用其更强的态势感知能力。当孤立的部队互相寻找并组合成部队包时,他们不仅可以判断适当的集中,还可以判断联合部队之间的比例。

这种参照系也使艰难的取舍在理论上更容易被接受。分配的核心防御目标是在遭受损失时尽量减少损失。进攻的核心目标则是利用这种考虑迫使对方部队分散兵力。精确火力的威胁会迫使部队在扩大分布以尽量减少潜在损失时牺牲相互支援的能力。如果认为部队过于集中而必须分散,那么联合支援能力的下降就会被更好地理解为一种有意的权衡,而不是鲁莽的遗漏。

各种规模较小的部队试图在整个作战空间进行整合会让对手无所适从,同样也会让部队自己的指挥官无所适从。对开放式灵活性的渴望必须与对一致性的需求相平衡,而标准化的成套部队是建立部队一致性的关键机制。但是,部队一揽子计划所带来的组织一致性肯定也会成为一种负担。自身组织的可预测性也使对手更容易预测。这种可预测性可以使部队更快地集结火力,无论是来自部队的还是针对部队的。利用组织减少分散部队的指挥和控制挑战,与减少敌方决策挑战之间可能存在直接联系。指挥官必须根据这些原则权衡一致性的益处。

新的一揽子部队计划可在推进兵力发展方面发挥重要的组织功能,并有力地强调了一个军种对转型的承诺。就美国海军陆战队而言,新的海军陆战队濒海团就是该军种对新作战概念具体承诺的重要体现。通过创建这种新的一揽子部队,某些能力组合和跨军种关系被正式确定下来并承担义务。然后,通过共享兵力发展来培养这些关系,并在演习和其他地方付诸实践。

2022 年 10 月 28 日,美国海军陆战队第 3 师第 3 海军陆战队濒海团在夏威夷普吾拉靶场举行的 "布干维尔二号 "演习中建立了一个作战行动中心。(美国海军陆战队科迪-珀塞尔(Cody Purcell)准尉摄

如果美国海军希望实现 DMO,那么它可以采取的最有力的措施之一就是对新的成套装备做出承诺。这可以向其竞争对手和自身组织发出一个特别强烈的信号:真正的转型即将到来。

为DMO和大规模火力制定条令

乍一看,大规模火力战术很容易采用大量脚本方法、预设反应和自动决策辅助工具。在加快协调可用火力,对共同目标实施炮击方面,算法和战术手册肯定会发挥重要作用。但是,人类主观判断的根本重要性不能被这些因素所取代。海军部队在 DMO 方面的发展必须高度重视培养支撑大规模火力的人的技能和决策能力。发展共同的条令认识对于采用这种非常依赖于共同感知和协调的作战形式至关重要。

条令不仅包括官方出版物或标准对策。条令最好理解为作战人员对如何作战的隐性和主观看法。条令发展的主要重点应是在作战人员心目中形成对大规模火力如何发挥作用及其原因的共同预期。

大规模火力条令需要仔细规定发布当局如何控制各种武器的使用。这主要涉及在何种情况下进攻性和防御性武器可由不同当局保留、下放或扣押。为使大规模火力发挥作用,反舰武器的释放权通常不能掌握在单个平台的部队级指挥官手中,除非是在非常特殊和具有威胁性的情况下。

上级指挥官或对态势有较高认识的指挥官需要有权力进入各种资产的弹药库,从可用的选择中集结火力。因此,很少有什么概念能比任务指挥和下级的主动性更有可能破坏集火。任务指挥被定义为 "根据任务类型的命令,通过分散执行的方式开展军事行动......成功的任务指挥要求各级下级领导发挥纪律严明的主观能动性,积极独立地采取行动......"。如果每个平台都决定独立发射火力,那么部队往往无法集结足够的火力压制目标,各单位的武器消耗也会不成比例。

大部队不断变化的分布和集结方式将在没有过多考虑更大后果的情况下摇摆不定,许多更高层次的设计和意图将受制于自发的局部发展。目前还不清楚,一支赋予众多单兵部队广泛独立性的分布式部队,能否作为一支协调一致的 "舰队 "来有效指挥。

任务指挥原则和下级的主动性往往被表述为抓住稍纵即逝的机会目标。

但是,在独立自主地快速开火的同时,也应考虑到集结足够火力这一具有挑战性的要求。完全下放开火权可能导致攻击过早和无效,如果单个部队因无法集结足够的火力而浪费导弹,那么让它向机会目标开火可能就没有什么用处了。要想击中防御密集的海军编队,就必须要有足够的火力,这就改变了 "机会目标 "的定义。

依靠个人的主观能动性和任务指挥固然可以加快决策和部队行动的节奏,但如果这些决策和行动在作战上无效,这并不是一种固有的优势。决策节奏加快并不总能保证决策质量提高。

一支部队耐心地集结导弹火力,对海军编队实施一次强有力的打击,往往会比发动无数次单次打击的部队有效得多,因为单次打击的威力太弱,无法压倒对手。在这种需要进行大量协调才能集结起最低限度打击力量的战争形式中,下属的主动性可能导致自我毁灭的冲动。考虑到需要形成足够的火力,许多部队级领导即使掌握了个人打击目标所需的所有目标信息,也不得不保持高度的耐心,而不是采取敏锐的主动。

不能盲目地把为了利用战场上稍纵即逝的机会而下放权力的概念作为一种持久的条令优点来提倡。这一原则的成功应用取决于具体的战术环境,而且在许多情况下显然会弄巧成拙。让各种分散的部队以极大的独立性进行局部交战,假定了一种成功条令,即更广泛的胜利是许多较小胜利积累的产物。但目前还不清楚这一条令如何适用于高端海战的独特性质,因为高端海战历来倾向于高度集中的战术决策、摧毁舰队的大规模脉冲火力和极其密集的能力集结。在没有作战背景的情况下不自觉地应用这些原则,会使大规模火力的许多潜在优势丧失殆尽。

因此,上级指挥官要想发挥大规模火力的潜力,自然需要在条令上对许多部队的进攻性反舰载荷保持某种控制。而防御条令则很难做到这一点。防御反舰导弹或潜艇攻击的突发性决定了决策的高度时效性。预先编入作战系统的条令声明必须能够自动进行防御,使战舰在面对来袭的炮弹时有一线生机。因此,防御能力的释放权自然要放在更低的指挥层级。

但在某些情况下,部队级指挥官仍需要一些独立发射攻击导弹的权力。最后一击的可能性意味着指挥官需要对战术形势做出主观判断,并知道何时需要在未经上级批准的情况下发射武器。

如果指挥官认为自己濒临被发现或被摧毁的边缘,就需要获得在极端情况下尽其所能的自由裁量权。类似的逻辑也适用于在退化的网络环境中开展行动。如果对手已经有效地破坏了对网络和通信的信任,那么指挥官可能会犹豫是否要相信网络告诉他们的信息。如果指挥官不确定上级部队领导是否能联系到自己并下达开火命令,那么他们可能会觉得不得不自己主动开火。

究竟由谁来在何种作战背景下组织大规模火力,这在条令上的影响值得在兵力发展中认真强调。联合司令部、舰队参谋部和作战发展中心需要为整个部队和单位层面的大规模火力设计条令上的发布权方案。各级指挥官需要了解各种武器的释放权限分布,以及这些权限的范围如何随具体情况发生变化,如严重退化的网络或低发射态势。

在某些情况下,从广泛分布的资产中进行大规模火力攻击具有挑战性,这可能会触发后备计划,将释放权力下放到单个单位和部队集结地。

但是,如果联合火力瞄准程序过于官僚和僵化,无法在混乱的作战环境中应用,那么大规模火力攻击就可能行不通。虽然大规模火力打击肯定有许多值得考虑的因素,但联合火力打击过程应做好准备,为加快决策而加快程序。在以舰炮战为主的作战环境中,需要快速设计定制的射击序列,以满足新出现的需求。这对于帮助部队在猛烈炮火下保持自身能力的时间敏感性方法尤为重要,这些方法包括对对手的主动射击序列进行中断性打击,或为垂死部队的最后一击添加火力。

决策速度对于在海上炮火战斗中获胜至关重要,但过于官僚化的联合火力瞄准程序很容易将重大决策优势拱手让给对手。

在面临即将被来袭炮火摧毁的情况下,孤军奋战的部队可能不会太在意官方程序。部队一级的指挥官需要知道如何制定有效的最后发射方案,并具备主观判断能力,知道何时触发该方案。指挥官需要知道如何评估来袭炮火的特征,判断攻守平衡,并决定自己是否不太可能幸存。他们还必须具备一定的技能和胆识,知道何时不发动最后一击,否则就有可能被激怒而浪费火力。

有效地进行最后一击训练,与其说是防止部队被摧毁,不如说是让指挥官根据当时掌握的信息,巧妙地部署定制的最后一击方案。脚本化的解决方案和自动决策辅助工具不足以在这场关键的神经战中形成所需的谨慎。美国水面作战部队尤其必须通过演习和模拟来培养作战人员的这种判断力,这些演习和模拟会让作战人员面临最后一击的窘境,但作战人员事先并不知道他们是否有望幸存。

制定最后一击的条令至关重要,可确保弓箭手不会在发射进攻火力之前就被摧毁,并确保宝贵的武器库存不会在为战斗做出贡献之前就损失殆尽。否则,遭受炮火袭击的部队在失去平台的同时也会失去武器,队员们也将失去向对手进行最后一击的机会。最后一搏的极端情况要求进行广泛的条令开发,以便作战人员能够做好准备,充分利用可能是他们最后时刻的机会。

联合要素和舰队指挥官的作用

集火行动本质上是一种大规模、联合武器、跨军种的行动。这种能力的联合轮廓已经开始显现,各军种现在都在采购反舰导弹,并开始执行击沉战舰的任务。虽然至少还需要十年的时间才能采购到足够的武器,真正实现大规模火力打击,但所有军种都必须将更多的力量发展重点放在反舰任务上。在有争议的战场上,各军种的杀伤链能在多大程度上有效地联系起来,这决定了整个联合部队能在多大程度上进行大规模火力打击。否则,作战方法可能会被默认为由特定军种的部队单独开火。集群火力的兵力发展必须通过重要的联合和军种指挥机构进行,而这些机构的性质使舰队指挥官处于完善这些概念的首要位置。

虽然战争计划的目的是在当前能力条件下可以执行,但各军种的作战概念往往有更长的时间跨度,以指导能力朝着有目的的方向发展。但在理想情况下,两者的时间范围会在某些时候重叠,作战概念的内容应开始为作战计划的内容提供参考。目前的 DMO 概念更像是海军的特定军种概念,而不是联合部队的总体概念,尽管 DMO 可以作为海军联合作战概念(JWC)的支柱。但目前仍不清楚是否存在一种刻意构建的关系,即某军种的作战概念如何为作战司令部的作战计划(OPLAN)提供信息。一个作战概念可以代表一个军种希望如何作战,以及它认为自己可以如何为更广泛的联合部队做出最大贡献。但部队的使用最终由作战司令部负责,而作战司令部的部队使用概念可能与军种不同。

因此,针对军种的兵力发展的一个关键作用不仅是提出改进的作战方法,而且还要使最终负责使用这些方法的作战司令部和联合组织了解这些方法。军种作战概念的内容在作战计划中体现得越多,该概念在赢得联合支持方面就越成功。鉴于目前所有军种都在采购反舰武器,而且海上控制任务的重要性日益增加,海军可以在塑造联合部队如何设想对军舰进行大规模火力打击方面发挥主导作用。

集火行动不仅是一项联合行动,也是联合作战的体现。海军本身就是一支拥有独立群体的联合部队。但是,海军的大部分兵力发展工作都是由管理各自军种兵力发展工作的军种司令部各自为政。海军的大部分工作周期都集中在针对部队和中队的兵力发展上,只有最后几周才进行真正意义上的跨军种综合演习,这就强化了这种各自为政的特点。近几十年来的分散行动也加剧了这种跨军种深度整合的相对缺乏。海军似乎没有一个单一的总体机制或上级司令部,围绕一个共同的框架(无论是作战计划、DMO 还是其他概念),有目的地整合各军种司令部的兵力发展议程。海军兵力发展的严重孤立性严重影响了其深化重要的联合军种关系和体现新作战概念的能力,特别是像 DMO 和集群火力这样的跨领域概念。

需要舰队指挥官来填补这些空白,并履行这两项重要职能--深化海军各军种之间的兵力发展一体化,并将各军种的作战概念与联合司令部社会化。

舰队司令官的权限比型号司令官的权限高一级,使他们能够在作战背景下整合多个群体。正如海军中将汉克-穆斯廷曾经指出的那样,型号指挥官 "一直呆在自己的小圈子里,直到有人把它们混为一谈。这就是舰队指挥官的职责。舰队指挥官可以确保每个舰队的具体兵力发展议程都围绕共同的框架展开。其形式可以是确保作战计划的内容在各军种的训练认证和教学大纲中得到体现,或者确保作战发展中心在联合作战条令方面进行合作。舰队指挥官作为作战司令部中海军部门的主要指挥官,也使他们能够更容易地接触到其他军种的指挥官。他们处于将 DMO 和海军集群火力纳入联合伙伴和指挥结构的首要位置。

除了影响下级和联合伙伴的兵力发展外,舰队司令部自身也需要大力发展部队。重新强调舰队一级的行动要求舰队一级的参谋人员进行更多的作战实践。正如海军司令吉尔代所强调的,"如果我们要作为一个舰队作战--我们已经从作为单一的 ARGs、单一的攻击群作战,转变为在舰队司令的领导下作为一个舰队作战--我们就必须能够以这种方式进行训练"[强调是后加的]。舰队一级的参谋人员应经常参与战争博弈,以锻炼指挥海军大规模火力和舰队规模的部队组合。

由于舰队指挥官隶属于作战指挥系统,他们的首要任务是作战,而不是兵力发展。历史经验往往表明,当重要的兵力发展和作战职责合并在一个行政机构下时,后者往往会使前者黯然失色。为防止这种倾向,美国防部将作战和训练/人员/装备划分为不同的领域。但与海军不同的是,其他军种拥有重要的机制,可确保各军种为兵力发展目的保留对大型战备部队的控制权,在这种情况下,联合军备关系可以持续得到锻炼和发展,而不必受制于迫在眉睫的部署需求。但对海军极为不利的是,海军的结构导致其大部分跨军种兵力发展的机会都在作战指挥结构之下。

海军各舰队之间的整合还远远没有达到实现 DMO 和集群火力所需的程度。舰队司令部必须在深化跨舰队整合和兵力发展方面发挥积极作用,并完善针对军舰的联合集火方法。但是,他们的作战责任几乎不会减轻,而且几十年来的习惯也会使他们难以向基本属于作战指挥的司令部提出新的重大兵力发展要求。即使舰队司令部能够承担这些工作,但多个舰队司令部的多样性可能无法转化为一套连贯的持久需求,无法围绕 DMO 这样的共同框架整合各类型司令部的兵力发展议程。

如果舰队司令部不能充分发挥协调这些兵力发展职能的自主性,那么这些职能可能必须集中到海军作战司令部的工作人员身上。这一职责最适合由 OPNAV N7 战备发展局来承担,但 N7 似乎缺乏关键的授权,无法向各舰队司令部发布明确的指令,也无法以任何重要的方式整合其兵力发展议程。此外,海军作战司令部在其控制下的现役预备役部队也非常少,这对其管理大部分需要通过现役作战部队进行的重要兵力发展的能力提出了挑战。

海军的组织结构和运作模式已经严重影响了其实施重大兵力发展改革的能力。DMO 和大规模火力的需求要求的不仅仅是改变现有做法或议程的内容,这些作战方法要求对海军组织兵力发展的总体方式进行重大变革。希望 DMO 能为急需的改革提供动力。

本系列结论

"和平时期的指挥官是作战人员的专业监护人......和平时期的领导者忘记了他们的首要责任是保持条令与时俱进并按照条令进行训练。正常运转的机器、满满的补给站和重新征召入伍也很重要,但由于它们比战备状态更有形,因此往往会转移人们对战备状态的注意力....,和平时期应该是更新战术和条令的时期"。小韦恩-P-休斯上尉说。

海军决不能对 DMO 或集群火力的概念如此投入,以至于人为地保证它们的成功,无论是在其作战坩埚和实验中,还是在其内部政治和计划中。这些都不是可以随意 "验证 "的概念,而是需要无情拷问的概念。

首要原则是保持严格的作战复原力标准。无论采用何种方法,都必须经得起战争混乱的考验。兵力发展的职责就是坚持这一标准,确保愿景立足于实际,而不是被宏大的概念所迷惑。虽然在纸面上或模型中,某些东西的概念可能看起来很优美,但这可能会掩盖一个事实,即甲板级作战人员必须做艰苦的工作,理清无数关键的实施细节,才能以有意义的方式体现这些东西。在这一过程中,甲板上的作战人员可能会发现可能导致作战概念无法实施的缺陷和责任。任何军种都不应忽视这样一种可能性,即排除某个作战概念比推进该概念更有利于自己。如果海军必须在严格的试验和误差表明这些精心设计的方法无法承受战争的混乱之后,拒绝接受大规模火力或 DMO 的想法,那么海军将因此而变得更好。

归根结底,本系列文章只是探讨了 DMO 的可能性,而不是美国海军眼中的 DMO 实际情况。通过研究海军炮击战的关键杠杆点,我们希望能对这一概念做出更多定义,并阐明现代海战可能包含的内容。这是否与美国海军自己的 DMO 愿景充分吻合,还是一个未决问题。但抛开概念和愿景不谈,无论未来战争的愿景如何,许多已讨论过的海上炮击战基本原理仍将经久不衰。尽管大规模火力和礼炮战斗在很大程度上侧重于动能,但仍有许多非动能因素和胜利理论值得深入研究。

海战的未来从未如此不确定。高端战斗舰队的破坏潜力越来越可怕,越来越令人敬畏。尽管现代海战的确切性质及其诸多相互作用仍极具不确定性,但其在一个下午就能改变历史进程的潜力却并非如此。随着世界海洋成为大国竞争的主要舞台,各国海军别无选择,只能将航向设定在朦胧的地平线上。