围绕原型设计的讨论常常将原型无法过渡到量产阶段的症结归咎于官僚化的采办流程,改革采办制度的呼声因此不绝于耳。

本报告探讨了原型设计的威力以及如何将这种威力从最初的技术突破一直放大到战场应用。试想:如果原型设计的优势能得到更充分的重视会怎样?如果最佳实践能得到系统性应用会怎样?如果成功的原型设计能被准确定义和评估会怎样?现在是时候推动原型设计改革了吗?

要释放原型设计的真正威力,首先需要认识到其价值远不止于快速学习、积累知识或将原型转化为正式项目。原型设计的优势具有更广泛的外延:有时体现在改进现有武器系统,有时彰显于增强国防工业基础的生产能力和效率,而贯穿始终的,是对下一代国防人才的培养。

研究表明,当采用特定最佳实践时,原型设计的威力才能充分释放。成功的原型设计始于客户的资源承诺与持续反馈;关键在于对客户痛点的精准把握;需要与传统需求体系展开批判性对话;必须坚持数字化采办、开放式架构设计、国际标准应用和迭代开发模式。缺少产学研用的深度融合,原型设计将沦为单纯的技术验证,难以实现成果转化。

但原型设计的本质目标究竟是什么?如何定义成功原型?是否存在统一标准?哪些机构的实践最值得借鉴?这些美国国防部、国会和工业界长期争论却悬而未决的命题,根源在于各方对原型设计的定义存在根本分歧。建立共识性定义是评估成效的第一步,在此基础上才能构建科学的评估体系,进而识别、复制和推广最成功的组织模式,最终实现原型设计威力的最大化。

为此,本报告提出系列建议,旨在构建从实验室到战场的原型设计创新链:

• 统一国防部门、国会与工业界对原型设计的定义标准

• 建立成效评估体系,遴选最佳实践模式

• 构建多维评估框架(涵盖技术/软件/制造/维护就绪水平)

• 实现原型项目与军种采办战略的深度对接

• 构建跨学科知识共享平台,加速技术转化

• 全面推行原型设计最佳实践标准

通过系统性改革,将充分释放原型设计这一创新引擎动力,为国防现代化注入新能力。

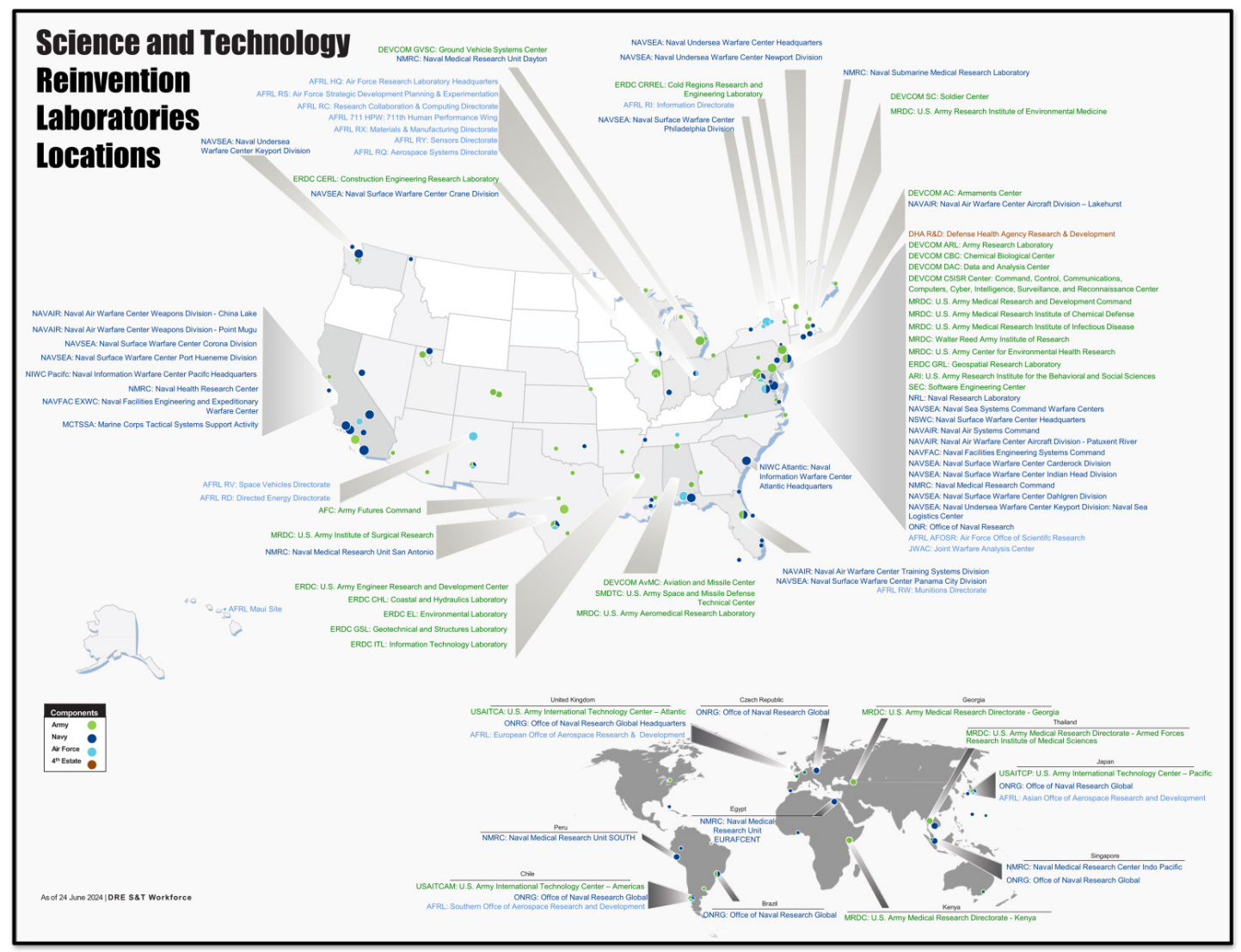

图:美国防部科技创新实验室地点