当前军事术语中"战役筹划"的规范用法存在普遍歧义。这种认知混乱源于该术语传统上特指诸如"霸王行动"(诺曼底战役)等具有大规模、宽正面、长周期特征的历史性作战行动。值得关注的是,近十年间其语义范畴已发生重要演进。联合部队亟需厘清这一概念的历史嬗变逻辑、学理依据及其对战略策划体系的深远影响——因为对战役规划复杂性的认知深度,直接决定着最终方案的质量水准。

规划体系的演进轨迹

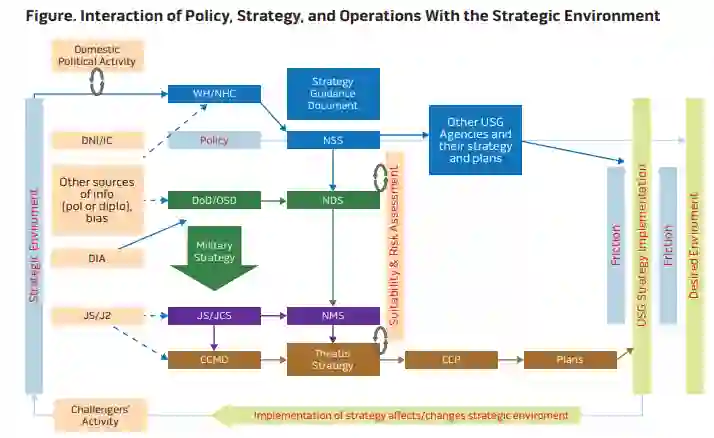

在2010年首个作战司令部(CCMD)战区指挥计划诞生前,美军的军事行动主要聚焦于应急作战、危机响应及安全合作三大领域。为延伸联合规划的时间维度以实现持续战役效能,国防部(DOD)创新性地建立战区指挥计划机制,通过五年期规划框架对安全合作活动进行体系化整合与优先级管理。2008年,国防部长罗伯特·盖茨在《部队使用指南》(GEF)中明确要求各作战司令部制定战区指挥计划。这份纲领性文件融合了五大战略指导要素:应急计划指南、全球兵力管理指南、安全合作指南、核武器规划指南以及全球态势指南。2017年,《联合战略能力计划》升级为《联合战略战役计划》(JSCP),与《部队使用指南》形成战略-战役级配套指导体系:前者明确"行动目标",后者规范"实施路径",共同支撑作战司令部开展战役计划与应急计划的编制执行。依托这两大纲领,各作战司令部指挥团队开启了为期两年的首轮战区指挥计划编制周期。

历经十三年实践演进,战役计划的设计理念与应用效能已实现质的飞跃。当代"战役筹划"概念已突破传统军事行动边界,拓展为涵盖实战行动与日常活动的复合体系,其核心要义在于通过环境塑造与稳定建构达成国家战略目标。从军事专业视角审视,"战役"与"战役筹划"特指作战司令部战役计划(CCP)框架下的体系化行动。基于战役计划的日常运作,必须从战场准入策略起步,这就要求计划人员精准测算达成战略目标所需的兵力部署结构与作战节奏。尽管作战司令部战役计划机制已日趋成熟,但21世纪战争形态的演变正带来新的挑战——联合计划人员需要具备在太空、网络、认知域及信息环境等新型作战域开展长期战略评估的能力。然而现行教育体系尚未能完全培养计划人员提供最优决策建议的素质,尤其在设定跨五年周期、涉及新型作战域的战役目标及实施路径时,这种能力缺口尤为显著。联合专业军事教育(JPME)体系必须加速转型,确保联合计划人员掌握制定跨域长效战役计划的核心能力,实现全维作战空间的效能融合与同步联动。

教育体系的适应性变革

早在2007年,当条令体系尚未纳入战役筹划概念时,美军联合专业军事教育机构已率先开展课程改革。凭借联合参谋部J5、J7部门的前置指导,各院校在首份战役计划正式发布前数年即启动相关知识传授。国防大学旗下的联合部队参谋学院(JFSC)构成战役级规划教育的核心阵地,其下设的联合与联军作战学校(JCWS)与联合高级作战学校(JAWS)共同培养作战司令部战役计划的规划能力。两校课程聚焦作战指挥官(CCDR)规划指南拟制、初始作战方案设计等核心环节,但教学边界止步于完整战役计划的合成推演。

尽管联合教育体系已意识到人才培养存在结构性短板,但要求学员任职前完全掌握战役计划制定仍须权衡多重因素。正如战略学者查德·皮莱所指出的:"各军种与联合教育项目虽传授作战司令部战役计划的制定原理与方法论,但学员鲜有机会完成全流程规划实践。"这一判断准确揭示了现实困境:教学周期与内容深度确实难以支撑完整战役计划的淬炼。但更深层的教育哲学在于,联合专业军事教育的核心使命并非培养能机械输出数百页规划文件的技工,而是锻造能驾驭规划过程自适应、迭代、递归特性的战略思维。完整战役计划编制涉及安全合作机制、军种协同、作战执行等专业领域,已超越单一院校的能力边界。国防安全合作大学专攻安全合作战略效能转化领域,当其毕业生与接受过联合院校系统训练的规划人员形成互补,才能构建完整的战役计划知识体系。

教学资源的最优配置

除知识体系缺口外,虚拟战役计划与战区战役命令的拟制需求,已超出联合部队参谋学院现有的教学资源配置。现行教学模式重在培育战役规划思维方法论,这种培养深度已被国会与国防部认定为满足作战司令部联合规划组任职的基本要求。战役计划作为多源信息聚合的复杂巨系统,企图在课堂完美复现其生成过程既无必要也不经济。特别是作战司令部战役计划包含的军事交流、安全合作等敏感内容,若为教学目的构造拟真支撑环境,将造成本已紧张的教育资源过度消耗。联合专业军事教育的智慧在于引导学员把握战略-作战链条的关键节点,建立对规划体系整体架构的认知地图。

追求教学场景的完全拟真反而易陷入训练主义误区。真正的联合素养培育应致力于打通理论认知与实践应用的壁垒,使军官深刻理解各作战司令部特有的规划文化差异。这种教育定位要求学员掌握四大知识支柱:联合条令体系、设计艺术与作战艺术、全域战场情报支撑机制、跨机构协同效能转化。最终培养目标是使联合计划人员具备全局掌控能力,在多元要素的交汇点实现战役效能的最优集成。