网状传感器防御设计

分布式传感器网络设计受多重因素制约,包括视距与地形遮蔽、维护保障与机动性挑战、网络带宽及气象限制。部署含数百至数千节点的传感器网格,其选址问题与单点部署存在本质差异——现有规划方法已无法解决此类复杂问题。高效覆盖战场的分布式传感器布局绝非简单网格排列。事实上,复杂地形下的传感器网格设计是数学界著名的"美术馆监控问题"变体,其最小节点数量的理论求解已被证明不可行。

为解析这些约束,本报告构建波兰境内分布式光电/红外(EO/IR)传感器概念部署方案。波兰地理环境兼具多样化地形特征与印太等热点战区相当的幅员规模,为网状传感器研究提供理想试验场。初始部署方案通过定制Python脚本生成:导入开源数字高程模型(DEM),计算不同高度目标物的传感器视距覆盖。脚本采用遗传优化算法(NSGA-II)与二分搜索,以最少传感器数量实现99.5%覆盖率。

生成方案导入防空反导规划工具SmartSET进行特定交战建模。研究团队构建含20枚通用中程弹道导弹(含高抛/低伸弹道)及4架通用高超声速滑翔飞行器的攻击场景。下图及后续章节详述本案例的考量要素。整体研究表明:网状被动传感器可为防空反导体系提供关键能力补充。其虽不能替代雷达,但能有效提升架构的探测、追踪与预警时效。

任务规划考量

地基传感器追踪低空飞行目标存在固有局限。地球曲率与周边地形特征会遮挡低仰角视距,限制最大探测范围(图5)。这解释了为何高位部署更具优势:5米高桅杆传感器对250米高度巡航导弹探测距离仅64公里,而5000米系留气球搭载的同款传感器探测距离可达309公里(提升382%)。

图5:针对无人机系统(UAS)、飞机及高超声速威胁的视距限制

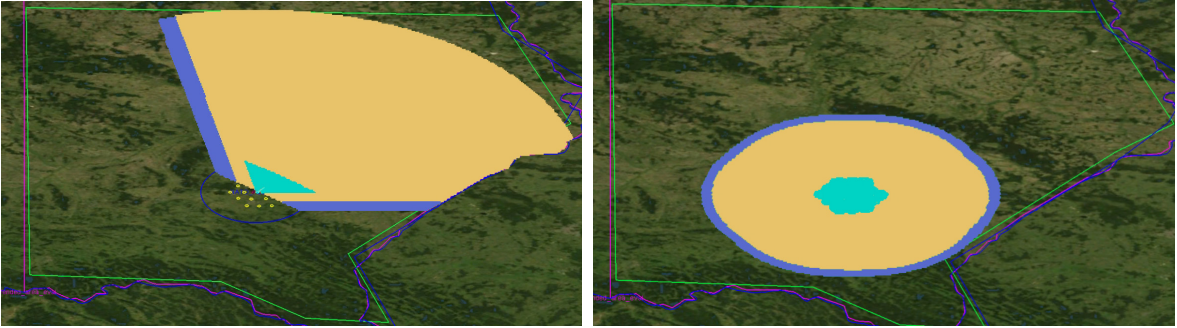

这些特性揭示了分布式架构对地基传感器的价值。高端传感器既受视距约束限制最大探测距离,由小型短程传感器构成的网格在对抗低空目标时可能取得与长程传感器网格相当的效能。此外,高位部署的EO/IR等长程被动传感器可增强对高空目标及卫星的覆盖能力。最终,分布式传感器网络允许在具备多视角的区域布设节点,突破高地形造成的覆盖"盲区"(图6)。

图6:覆盖范围示意图:概念性爱国者级雷达(1部)与红外传感器(19部)

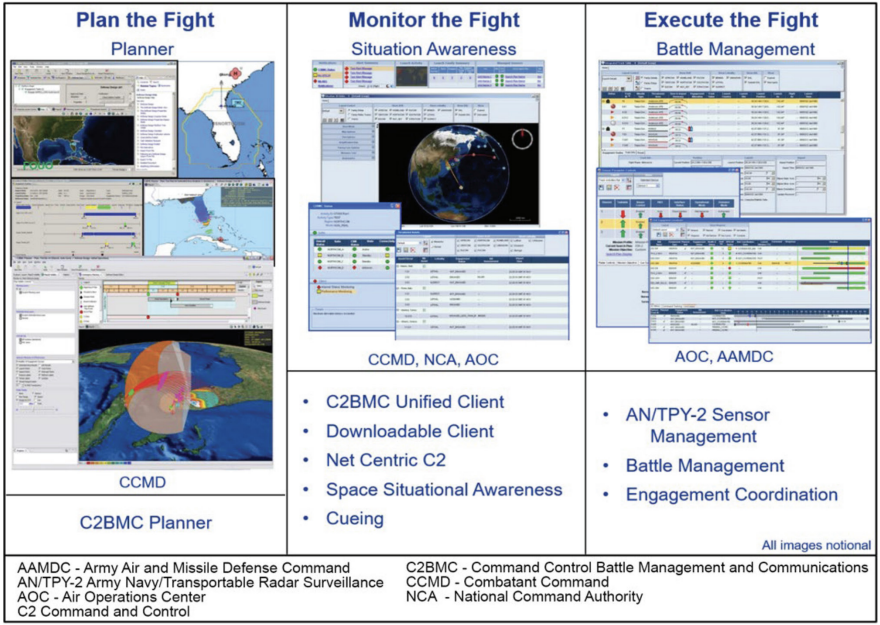

然而规划网状部署面临严峻挑战。陆军防空规划人员为单套爱国者系统选址时,需"基于地理约束、防护资产及威胁进入区域(AAAs)确定最优火力单元位置",使用色标高程图"可视化界定最可能空袭路径的山脊河谷"。即便单部雷达选址也需综合考量导弹发射阵地、战术机动性等要素(图7)。随着传感器数量增加,问题复杂性呈指数级增长,涉及"多环节长周期"及多级规划部门协同。

图7:联合传感器部署规划工具界面截图(含C2BMC规划模块)

分布式传感器布局需借助计算方法。在单一高端传感器时代,选址仅需选取地图最高点。但大型网络部署中,因节点位置相互制约且覆盖范围随位势变化,问题复杂性急剧膨胀。