透视全球AI治理十大事件:站在创新十字路口的AI会失控吗?

机器之心原创

作者:微胖

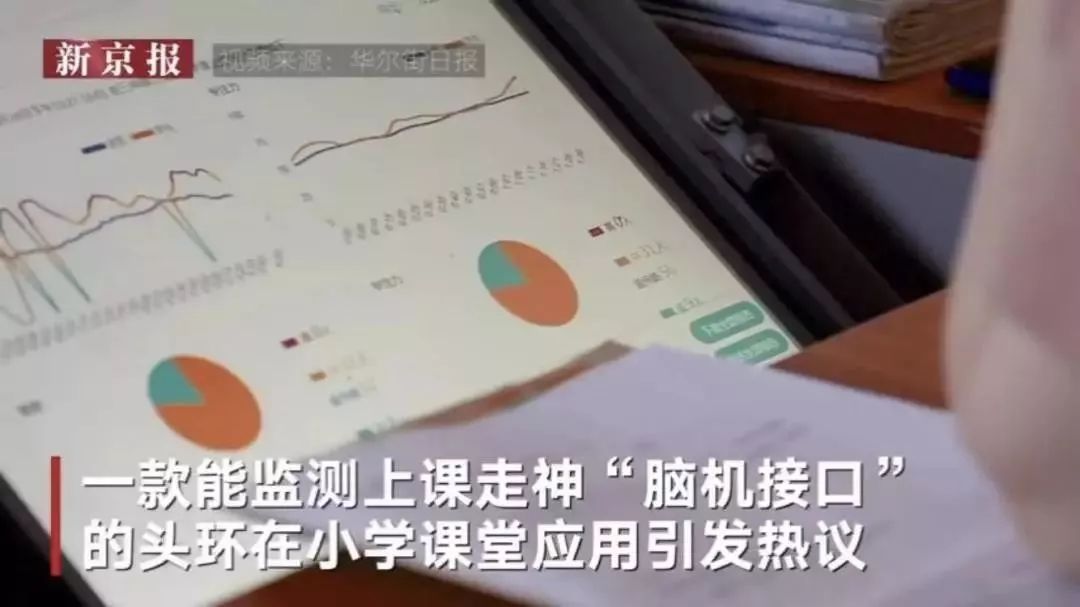

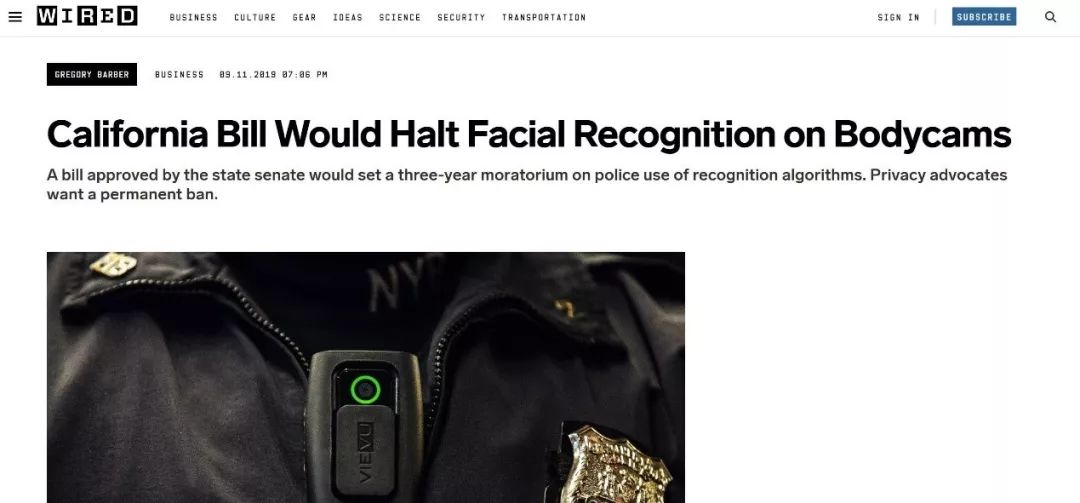

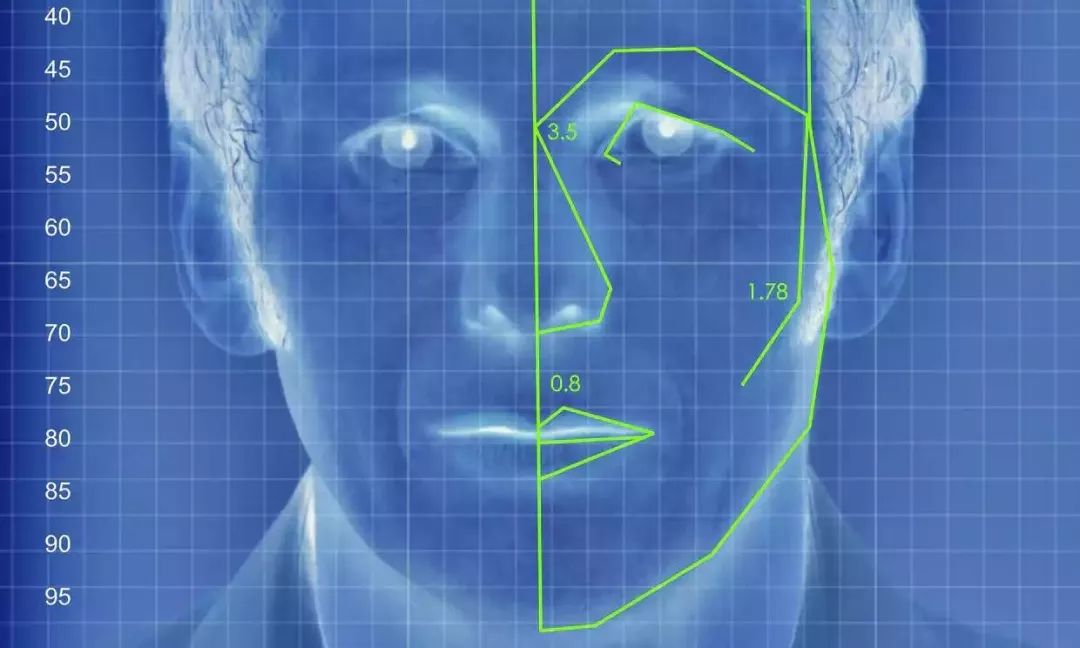

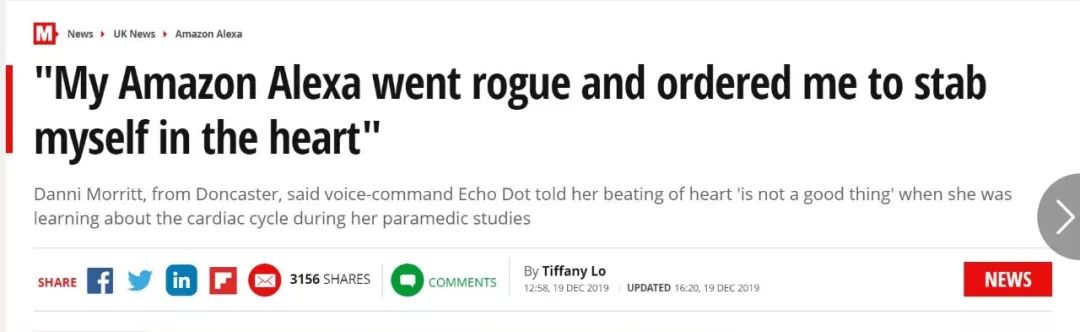

AI 显著的帮助了社会生产效率的提高,同时也让人类生活变得更加舒适便捷。但另一方面 AI 出现,对于人类社会伦理道德、隐私安全等方方面面都提出了挑战。新年伊始,回顾近两年全球较有代表性的十大 AI 伦理事件,我们认为,在允许技术适度向前发展的同时,也要在隐私、安全和便捷三者之间找到恰当的平衡。

登录查看更多

相关内容

Arxiv

10+阅读 · 2019年9月5日

Arxiv

3+阅读 · 2019年2月28日

Arxiv

5+阅读 · 2019年1月29日