圆桌 | 短期支教之思:我哒哒的马蹄声,是不是个美丽的错误

〔圆桌〕

这是我们的第35次圆桌会议,会议记录4218字。

“暑期支教”,似乎已经成了每年溽热肆虐之时,必然会出现在社交圈中的一种现象。暑期过半,有人依旧继续,有人已然告别。即便足不出户的人,也能从感情真挚的图文中,窥见生活在不同环境下同样绽放的快乐、不舍,和更复杂的情绪。

对于选择了支教的同学们,物质条件之苦,和砥砺深厚的友谊都是难得的体验;对于支教点的孩子们,这些新奇的面孔和他们所讲述的“外面的世界”,却像一阵清新而短暂的风。

“大学生短期支教意义何在?”

这个问题,众说纷纭,没有定论。

受访者及支教项目:

Coral 国际志愿者

参与Dare To Dream(DTD) 幸福微梦想项目

囫囵 彩云协会定期支教

嗷呜 坚守·反哺支教团

于三 国际志愿者

斜帽 江宁某支教团

►►遇见你时,所有星星都落在我头上

支教条件的艰苦与很多人的想象吻合,对此@囫囵 和@嗷呜 都印象深刻。

“没有床,只能把桌子拼起来,睡在桌子上,因为睡袋比我们晚到了两天,开始的时候一晚上冻醒无数次,烧壶水都跳闸。”

“只要不在蚊帐里,不管喷多少花露水,蚊子照样往你身上爬,每个人腿上都被咬了一堆包,有一个女生对这个过敏很严重,皮肤都化脓溃烂了,每天都去医院打针输液。”

但是面目模糊的支教点,也并不只是用“贫穷”“原始”这样的字样就可以概括的。

@囫囵 的支教点在云南省镇雄县尖山乡,出门即是山路,“去的路上脑子里一直在浮现电影《盲山》,要是被卖到山里,估计这辈子出不来了。”尖山乡的人们,至今仍然通过定期(农历日期带二、三、五的日子)赶集完成日用品和食物的补给。但是由于有了网络,孩子们知道现在外面流行什么歌、什么电影,知道《楚乔传》,也打王者荣耀。

网络是最无障碍的老师,把更大的世界、更多的可能带给光鲜的城市的同时,也在改变着我们记忆里仍旧落后的偏远地区。

没有人能说清楚这是好是坏。在这个没有网络就几乎代表着与外界失联的时代,它几乎必不可少,但是难以想象,在缺乏合适引导的孩子们眼中,“网络”又意味着什么。面试DTD项目时,@Coral 就陈述了自己的想法:“我更愿意教十多岁的孩子,因为这是他们成长最关键的时期。”

让她改变了“支教是贫穷的附庸”这样的固化观点的,是这所在县城里可称数一数二的初中:教室宽敞明亮,饮水机、投影仪一应俱全。孩子们已经十二三岁,用起手机电脑来轻车熟路,也有自己认识世界的眼光和方式。

正是因为这个年龄段的孩子们有了自己的见解和观点,具有丰富的创造力和想象力,因此能和新事物碰擦出不一般的火花。

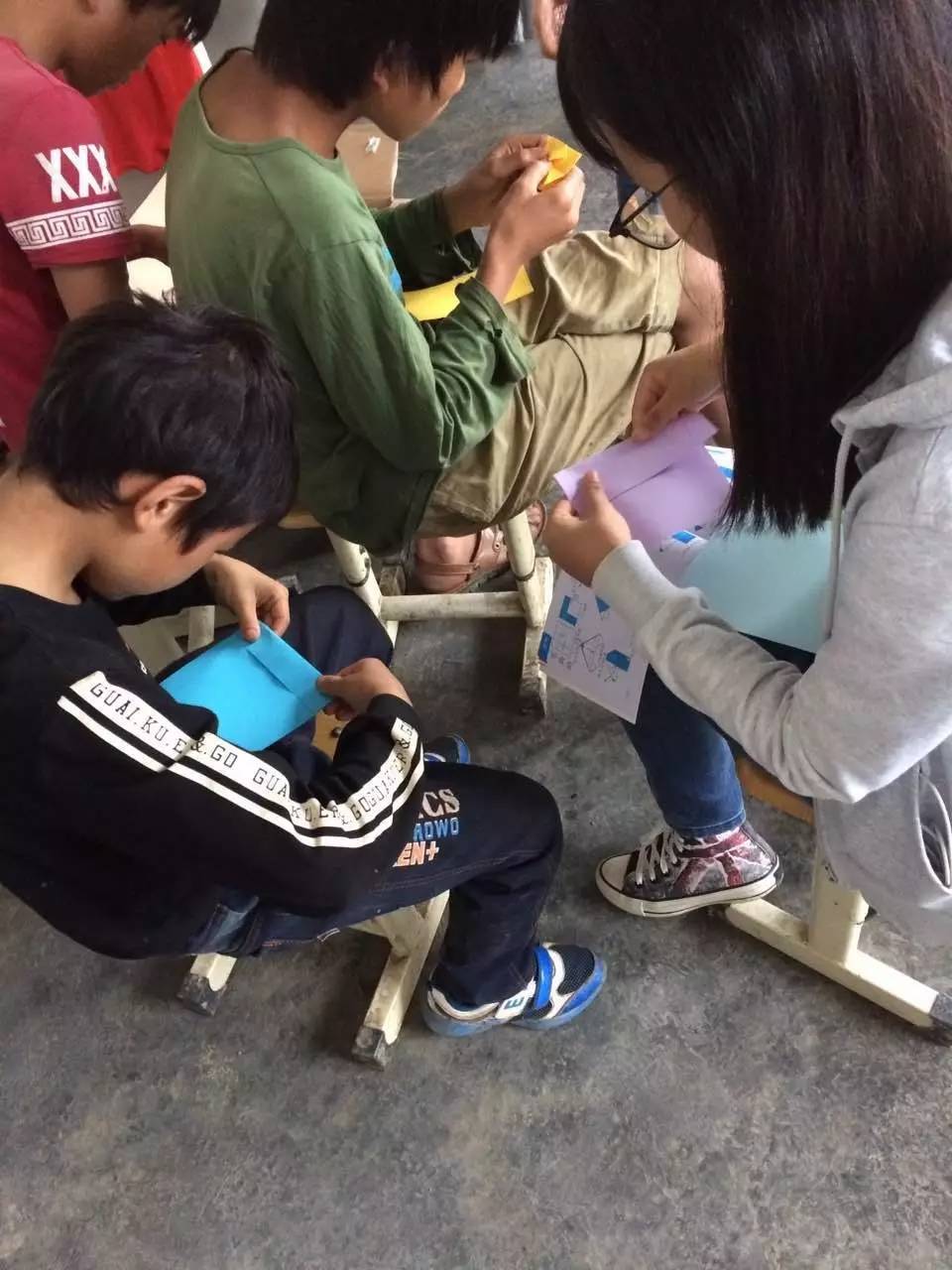

支教者安排的课程,多数都不仅仅局限于传统的语文、数学,和外国友人一起支教的DTD项目涵盖了特色的韩国料理、韩语、世界地球村等主题科目,@嗷呜 和@斜帽 所在的支教团队有其特色的航空航天类课程,@于三 则在罗马尼亚当地的一所私立学校体验了一把自己期待已久的culture shock, 还赶上了当地的夏令营。

这样新颖的课程设置,初衷大抵是希望支教点的孩子们能在较短的时间内,尽可能多地接触到各方面的信息和知识,也为年轻的支教者们带来了不小的挑战。据@Coral 的描述,“我和我的搭档常常备课到深夜,思考应该设计什么样的游戏,播放哪个视频,他们更喜欢什么样的课程,如何才能让本来无聊的内容生动起来……上课时候他们的每个哈欠,似乎都会成为一种审判。”

这些孩子们并不是“想当然”的,只会接受不会思考和建议的授课对象,和@囫囵 一样,支教点的老师们基本都选择了授课与反馈同步进行的方式:“第一节课是按着我的节奏来,下课跟他们聊天收集他们的反馈,或者给他们写小纸条。我尽量平时没事就跟他们玩儿聊天,消除陌生感和距离感。” 她每天记住几个孩子,了解他们的特点喜好,几乎第一个星期都在跟孩子们熟悉。

这样的方式是辛苦的,却也是深入的:孩子们不再是千篇一律的面孔,而成为有独特性格的朋友。@囫囵 在7月29日的朋友圈动态中写道:“两只小小的手紧紧地握住你,一口一个老师老师,自己在这个时候不能再是一个孩子了,野花再弱小,也能也能保护它身下的小草。”

用真诚去对待孩子们,所能换来的是足量的等价的真诚回报,还有他们带来的感动和惊喜——这大概是每一位支教的同学,最珍贵、最不愿忘记的。

@嗷呜 分享了一个小故事:

“有一天我在做助教,老师在上面讲课,下面乱哄哄的干什么的都有,我进来就用木棒敲桌子说你们安静,但还是特别乱,我就走下去点那些说话的人,点了一圈过来班里的纪律好一点了,然后有一个女孩突然拉住我不让我走,抱住我的头要说话,跟我说谢谢老师,还突然亲了我一下,我当时觉得这么严厉地管他们,还有人这么喜欢我,特别高兴。”

就像@Coral 对支教点的孩子们所感慨的那样:“谢谢你们,对于你们的赤诚和笃定,我常常只是学生。”

►►我不是归人,是个过客

如果说,同甘共苦的支教团队,难以磨灭的成就感,支教点孩子们的纯真与赤诚是短期支教中快乐的暖色,那么其中的不快乐,也一言难尽。

有一堂课的内容带给@Coral 的印象很深。在那堂课上,她和搭档安排孩子们“画出自己的家人”,孰料孩子们竟无可画也无可说。究其原因,对于这群五六年级正值叛逆期的孩子们,家长在心理方面倾注的关注太少。父母忙于工作,整日不见,即便见面也是用粗暴手段逼迫他们学习,提及家访二话不说先教训一顿……由此生发的无力感让她感叹:“除去感慨自己的幸运外,束手无策。”

从支教点返回后,@囫囵 也感到很难过。最初只凭一腔热血想要制造改变,却在度过了这短短三周的支教后意识到,改变需要的是好几代人的努力。“那里的孩子们17岁了,去的最远的地方是镇雄县,这就是命运。”

@嗷呜 小心地就城市和农村孩子的受教育体系做了对比:自己的侄女在幼儿园就学了舞蹈,可以选择自己喜欢的课,小学的课程设置也特别丰富;支教点的孩子们,却根本没有任何兴趣爱好的培训,就算小学必修的音乐美术也从来不上,“课本就堆在教室后面。”

对于某些课程的偏见和不重视,是教育者的问题,也在某种程度上显示了教育资源的缺乏。很难苛责应试水平都不够的孩子们,能够花更多的时间培养兴趣、接受更全面更轻松的素质教育。

从另一方面,@斜帽 也指出了一个问题:“来接孩子放学的几个奶奶坐在教室后排大声唠嗑,抱怨我们 ‘净上些没用的’,希望我们给小孩辅导作业。”在课程设置确实过于理想化的反省之外,支教点家长、管理层的干涉,一定程度上对原本的计划有所影响,甚至造成了某些课程的压缩和取消。

最后,她所在的支教团队采取了折中的方式——一大半时间上课,一小半时间辅导作业。

支教前,或许每个人都抱有理想化的目标:希望用爱心帮助孩子们获得知识,开拓眼界。然而事实上,所谓的知识并称不上精通,所谓的快乐其实我们从他们身上获得的更多,所谓的开阔眼界,也只是短暂的。

@斜帽 把这些不切实际的想法,称之为“自我感动式的教书”:“我们所以为的‘通过我们的点拨能让孩子们有很多触动,立志好好学习’云云,其实不过是一种自我感动。教育是一件跨阶级的事情,我们这些和孩子只相处短短半个月、连自己的未来都无法完全掌握的大学生,想给他们一些实质性的帮助,宛如天方夜谭。”

有没有用是一方面,而辛苦磨合、渐渐稳定的关系,也不得不被生硬扯断。分别的过程太苦,去和另外一批孩子相识相知,所要花费的精力和心血更甚,难以言表。

总归是相遇相处的时间太短,有时候刚刚打开心扉就要被迫分别,有时候刚刚找到教学的方式,课程就宣告完结。在一次短期的支教结束后,无力感像潮水一样涌来,所有的弥补也不过是一个对自己的承诺,“会把‘之后再回去看他们’列入计划,和他们一同成长。”

在教育资源、教育理念、地区整体发展都有差距的情况下,短期支教已能让人得到足够震撼的答案:作为过客,所能提供的帮助只是杯水车薪。

►►不去亲身种下种子,如何长出果实

毫不讳言,相比于短期支教来说,长期支教无疑是更有益的形式。时间拉长,知识才会是连贯的、系统的,而并非万象包罗却走马观花。很多支教者自己也意识到了这一点,所以在他们眼中,自己的短期支教被比喻成“一扇窗”。

一扇美丽的,却不深刻的窗户。孩子们透过这一扇小小的窗户,可以看到年龄相仿,生活却比他们丰富得多的哥哥姐姐们为他们所描述的美好景象,然后在自己小小的心灵中,投射下不一样的影子。

讲起支教团队得名的原因,@嗷呜 说,是因为八年前支教点的一个男孩考出了村子并且出国深造,每年支教团队来时,男孩的父亲都会来送肉给他们吃。她并没有把这样的支教定义为多少知识的传播讲授,而是“开阔他们的视野,让他们知道这个世界不是只有爸爸妈妈爷爷奶奶,外面还有更多更好的事情等着你们,你们要努力”。

而@Coral 自陈自己的志愿活动,甚至不能算是严格意义上的“支教”。少了对于环境困苦的抱怨,她所接触的孩子们,更像是处于三四线城镇的千千万万的学生的缩影:谈不上贫困闭塞,却也离发达富庶有一段距离,在以成绩为大的学校里被老师推着走,家庭条件一般,而他们人生的去向几乎全靠自己摸索打拼。

支教对他们而言,或许有着比更贫困地区孩子更大的作用:少了经济的限制,就凸显出方向和眼界需求的迫切。“当支教快要结束的时候,不少孩子问我怎么考南京大学,而这就是我最有成就感的事了。”

由于项目定位的缘故,@于三 在罗马尼亚的经历并不全是以传授知识为主,也有很大一部分是感受当地文化。授课完毕,一个当地的小女孩,有一次一本正经地说:“You know, it's amazing to know different people from different country.” 也许正当外来者抱着一种平等和探索的态度时,双方往往才能相互接纳。

对于每一次支教活动,都是如此。

在@斜帽 的理解中,成熟的支教一定要建立在支教团与支教点充分了解的基础上,且支教点必须充分配合。暑假支教的课程若是全盘“大杂烩”则不免丰富而无营养,可以更加专业化、系统化,也需要支教团成员更高的专业素养和充分的准备。

支教这个词很美,美到常常让人忘记它包含的责任。

很多人选择支教只是因为自己有一个支教梦,想去某个需要帮助的小学有一段难忘的回忆。可能去之前想象中的支教是在大山深处风景秀丽的一个小学,一群人和小孩其乐融融学知识分享快乐,顺便拍点照片发点朋友圈,支教结束,深情厚谊,依依惜别。

事实是,在短期支教的背后,有安全责任的考虑,动员孩子们上课也并不轻松,而即使好不容易联系上学校了,需要克服的困难还有太多太多。

团员吃什么?睡在哪?当地民俗怎么样?饮食/交通/住宿等等环节出了一点差错都必然导致很严重的后果,是不是要做好充足的预案?到大山里信号不好与外界无法联系怎么办?孩子出了问题怎么办?谁负责?

很多人报名支教前对这些一无所知,只是有一颗赤热的心,但也希望能有更多的人选择暑期支教前,要理解它背后的责任。

希望我们清醒、负责地种下一颗种子,然后问心无愧地,收获支教的果实。

往期链接,了解更多支教故事:

-南大青年-

采访 | 王洁蓉 王子萌 陶欣园

文 | 陶欣园

图 | 受访者

美编 | 陶欣园

责编 | 夏筱君