讲座丨痒觉的中枢神经环路机制

大家好。我是来自孙衍刚组的刘明哲,我演讲的主题是痒觉的中枢神经环路机制。

痒觉是一种区别于痛觉、触觉、温觉的感觉。当蚊虫叮咬或者一些过敏原作用于表皮细胞时,会引起一系列化学物质的释放,我们称之为痒觉信号。这些信号传递到外周,再传递到中枢神经系统,从而诱发出自发的抓挠行为。不管是人类还是动物们,它们都会产生类似的抓挠行为,此过程十分保守。那么,此过程的神经机制是什么呢?

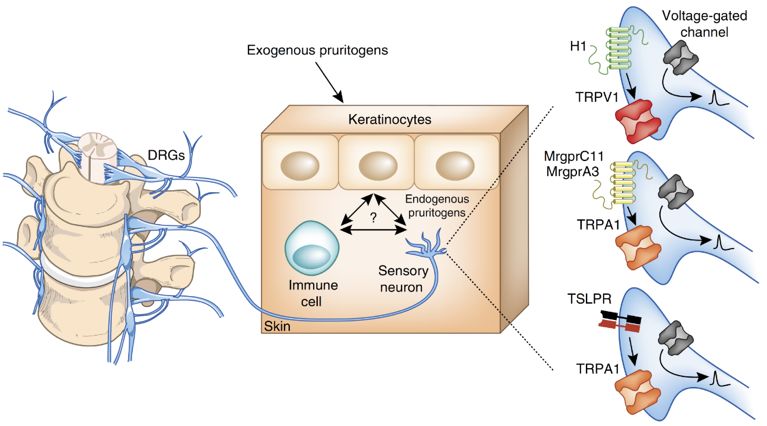

当致痒元或其它东西作用于皮肤时,我们的表皮细胞或免疫细胞会释放出一些化学物质,这些化学物质通过不同的受体,将痒觉信号传递到背根神经节当中。例如免疫细胞释放的组胺会作用于途中H1受体,而外源致痒剂氯喹会作用于图中 Mrgpr 受体。接着,痒觉信号通过背根神经节传递到脊髓当中,也就是中枢神经系统当中。

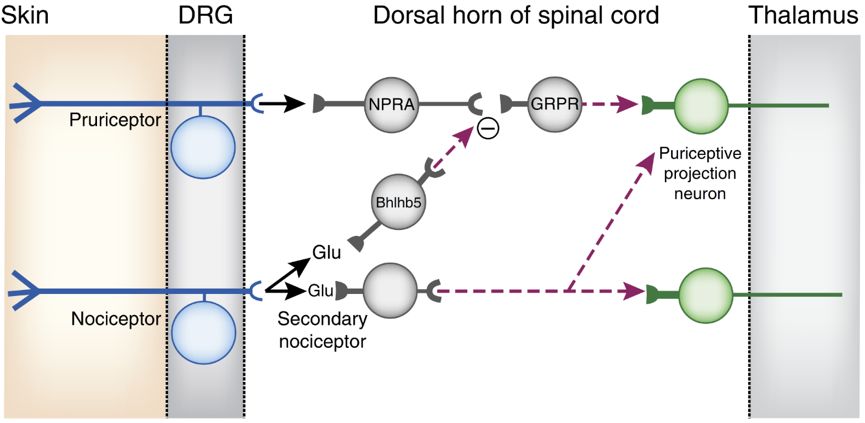

痒觉信号传递到脊髓之后,通过一系列兴奋性中间神经元,如图中 NPRA、GRPR 等,然后传递到大脑之中。我们都知道疼痛可以抑制痒觉,其机制是什么呢?

我们看图中下半部分,痛觉感受器接受痛觉信号并将其传递到脊髓当中,他们会激活 Bhlhb5 中间神经元,这种中间神经元会抑制痒觉相关的中间神经元,进而抑制痒觉信号的传递,这便是“抓挠止痒”的神经机制。

然而,痒觉在中枢神经系统的科学研究还处于起步阶段,我们并不知道痒觉信号传递到大脑哪些脑区,也并不了解哪些脑区下行调控脊髓痒觉信号通路。下面,我简单介绍一下实验在此方向的一些工作。

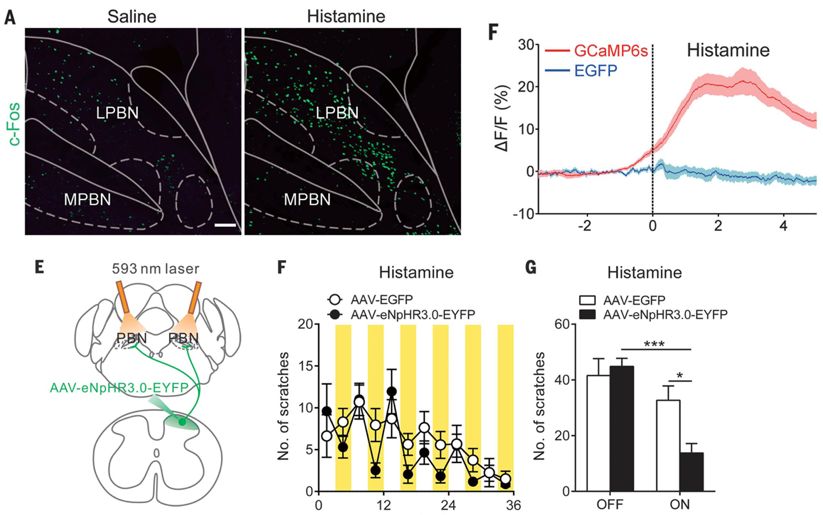

这张图显示,抓挠行为会激活脑干臂旁核中的神经元,抑制这些神经元会大幅减少小鼠的抓挠行为,表明痒觉信号通过臂旁核脑区传递到大脑当中。这部分工作由实验室的穆迪博士完成。

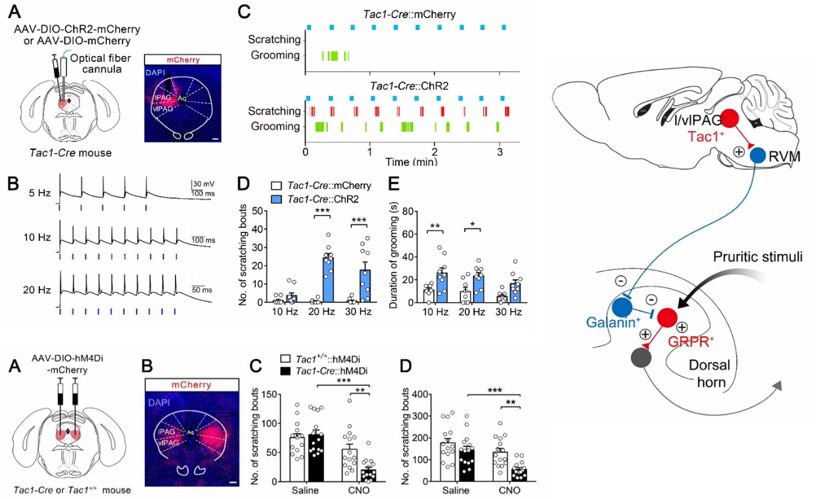

这张图比较复杂,我就不详细展开了。简单来讲,激活导水管周围灰质脑区的一类神经元可以诱发小鼠的自发抓挠行为,非常有趣,连致痒剂都不用打;而抑制这些神经元会显著减少小鼠抓挠行为。此外,还有更多的数据说明这些神经元下行调控痒觉信号通路。接下来,我们会研究哪些脑区调控这些信号通路。此外,我们都知道,情绪会影响躯体感觉,我们也会研究此方面的神经机制。

最后,我代表实验室的全体员工向大家表示最真诚的感谢,谢谢大家

来源:中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所