新型显微镜技术实现对细菌“躺姿”的观测

浮游状态的细菌粘附到表面是细菌生物被膜形成的第一步,而生物被膜的形成会导致致病菌介导的院内感染易反复且难以清除。因此,在细菌粘附到表面后,研究细菌的表面行为以及之间的联系有助于我们更全面、系统地了解生物被膜的形成机制和感染致病策略,并且可以为治疗细菌感染相关的临床治疗提供指导。

虽然细菌在表面上的表型和行为已经有了诸多的研究和报道,例如细菌的蹭行运动、表面感知的信号调节等,但受限于传统光学显微镜技术的限制,我们至今无法通过相关技术观察到细菌粘附在表面时的“躺姿”。例如,铜绿假单胞菌 (Pseudomonas aeruginosa,PA)是一种杆状的致病菌,它是用整个身体的一面“平躺”在表面上的,还是通过一个或几个接触点支撑着“点躺”在表面上的?如果是后者,那身体的其它部位相对与接触点的具体距离又是多少呢?而且细菌离表面的距离与细菌的其它行为有关联么?这些都引发了科学家的好奇和探索。

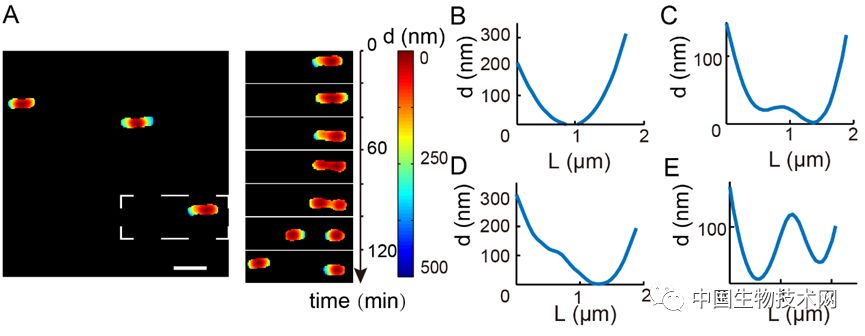

鉴于对以上问题的疑问,中国科学院深圳先进技术研究院金帆课题组自主研发了一台暗场全内反射显微镜(p-TIRDFM),p-TIRDFM依靠消逝波远离表面时的指数衰减特性可以敏感地检测到距离变化。研究者将p-TIRDFM成像技术与微流控技术结合,成功地观察到了铜绿假单胞菌粘附到表面后的“躺姿”:细菌初始粘附到表面是采用身体中部的一个接触点“点躺”在表面上的,而身体的两个极端部位有相对于接触点200 nm的距离;伴随着细菌在表面上分裂,细菌的单个接触点也会逐渐地分离并最终分裂成两个,以分配给自己的两个子代(如下图所示)。研究者通过进一步的定量分析首次建立了细菌离表面的距离与蹭行运动的关系:蹭行运动快的细菌,其离表面的距离相对较远,并且波动很大,而运动慢的细菌其距离则较近,并且波动小。此项研究结果不仅提供了用p-TIRDFM研究细菌表面行为的范例,也加深了我们理解生物被膜形成过程中细菌不同表面行为之间的联系。

该成果近期以“Imaging the Separation Distance between the Attached Bacterial Cells and the Surface with a Total Internal Reflection Dark-Field Microscope”为题发表于国际学术期刊Langmuir上(10.1021/acs.langmuir.9b01378)。该研究得到了中国自然科学基金和中国中央高校基础研究经费的支持。

中国生物技术网诚邀生物领域科学家在我们的平台上,发表和介绍国内外原创的科研成果。

注:国内为原创研究成果或评论、综述,国际为在线发表一个月内的最新成果或综述,字数500字以上,并请提供至少一张图片。投稿者,请将文章发送至weixin@im.ac.cn。

本公众号由中国科学院微生物研究所信息中心承办

微信公众号:中国生物技术网 回复关键词“热点”可阅读热点专题文章,包括“施一公”、“肠道菌群”、“肿瘤”、“免疫”和“健康”