一、研究过程与方法

数字素养的研究现状与启示

| 全文共13609字,建议阅读时14分钟 |

本文由《数字教育》杂志授权发布

作者:王俊敏、黄月胜、沈雅云

摘要

数字素养在计算机、教育等学科领域是一个值得研究的热点话题。本研究利用Citespace Ⅲ工具,采用引文分析法, 对2010—2017 年间发表的数字素养研究相关文献,进行了时间、核心文献、研究热点等可视化分析,梳理和分析了引文文献的9 个聚类结果中研究文献代表作的相关论点。据此得出:数字素养培养需要注重数字素养认知并强调情感支持,优化教学设计并增进学习动力,提升教师技术技能并发挥引导作用,构建资源环境并完善评估体系。

关键词:数字素养;Citespace Ⅲ;引文分析法;可视化分析

1994 年,以色列学者约拉姆·埃谢特- 阿尔卡莱(Y. Eshet-Alkalai)首次提出数字素养( digital literacy)[1]。1997 年,保罗·基尔斯特(Paul Gilster) 强调“数字素养”即“数字时代的素养”,它是一种理解及使用通过电脑显示的各种数字资源及信息的能力[2]。2016 年10 月,《数字素养:新媒体联盟地平线项目战略简报》中指出“数字素养模型应当涵盖三个维度:一是通识素养;二是创新素养;三是跨学科素养”。[3]当前我国正处在教育信息化的教育改革与规划进程中,然而我国在数字素养方面的研究起步较晚,相关的文献研究相对较少。本文通过对2010 年以来国际上研究数字素养的文献进行科学计量研究,整合与梳理其在时间、空间、核心文献、核心期刊的分布情况,总结目前数字素养的研究现状和热点,为我国以后在数字素养方面的研究提供参考依据。

(一)研究数据来源

为了确保文献数据的代表性与学术性,文章选择Webof Science 数据库核心合集中的SCI 和SSCI 两个主要数据库。选择主题为检索入口,根据国外对“数字素养”概念的主要表述,以“digitalliteracy”(数字素养)、“digital competence”(数字能力)为检索词,时间跨度为2010—2017 年,文献类型为“Article”(文章), 剔除不相关的文献,以1428 篇文献作为研究样本。

(二)研究方法及工具

引文分析法是一种定量评价学术期刊的方法。[4]文章以引文分析法对检索到的相关文献进行整合分析, 借助Citespace Ⅲ软件[5]呈现数字素养研究的可视化知识图谱,以揭示国外数字素养研究的时间和地域的分布状况及研究热点等。

二、研究结果与分析

(一)研究文献外部特征

1. 文献时间分布与地域分析

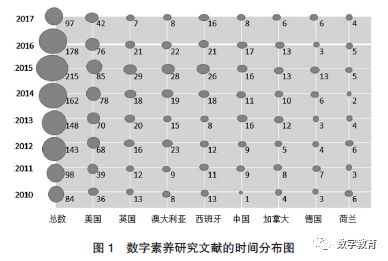

文章为了更直观地描述研究文献的时间分布与地域情况,采用散点图进行细化分析。如图1 所示,从地域分布上,数字素养研究主要集中在8 个国家,其中美国以494 篇居于首位,其次为英国和澳大利亚, 发文量分别为136 篇、132 篇。而我国在数字素养研究方面发文量为87 篇,在数字素养方面的研究还有待提升。根据图1 反映的数字素养研究文献的时间数量分布情况,可知数字素养一直备受国际专家学者的青睐, 整体上研究文献呈平稳上升的趋势。

Citespace Ⅲ通过节点圆圈的大小和颜色呈现不同国家的发文数量及文献的中心性和重要性。将软件界面的网络节点(Node Types)设置为“Country”和“Institution”,以关键路径(pathfinder)为算法, 在Citespace Ⅲ界面中选择网络节点为“Country”和“Institution”,算法选择关键路径算法,数据抽取对象为top 50,设置时间区间(Time Slicing)的值为1, 分析时间为2010—2017 年。运行软件得到有关数字素养研究的国家和机构情况。

根据运行软件得到的参数显示有192 个节点和236 条连线,可知共有192 个国家及机构发表了与数字素养相关的文章,说明数字教育资源的研究得到了各个国家的广泛关注。节点越大说明其发文量越多,节点最外层的色圈越大说明在相应领域的地位越重要,节点间的连接线越多说明节点间合作关系越密切[6]。从数据可以看出,节点最大的国家是美国,其次是英国和澳大利亚,且美国最外层的色圈相对较大,具有较高的中心性,在数字素养研究领域占有重要地位;美国、澳大利亚、英国及西班牙与其他国家节点的连线较多,说明其与大多数国家有直接或间接的合作关系。大学是数字素养研究机构中的重要组成部分,如奥斯陆大学、哈佛大学、香港城市大学等,其发表的相关研究文献较多。

2. 作者分布

根据作者在数字素养领域发文数量的多少和被引频次的高低,了解与分析该领域的核心研究者和重要学科研究带头人。发文数量和被引频次排在前10 位的作者中,来自美国西北大学的伊森特·哈基泰(Hargittai E.)博士、荷兰特文特大学的梵·德乌森(Van Deursen AJAM)和梵·戴克(Van Dijk JAGM)教授的发文量较多,被引频次较高,说明其近几年在数字素养领域的研究成果较多,同时有较高的影响力。美国克莱姆森大学的伯内特(Burnett C.)和澳大利亚昆士兰格里菲斯大学的诺顿(Norton B.)发文量也较高,说明其在数字素养领域也有一定的影响力。

3. 核心文献分布

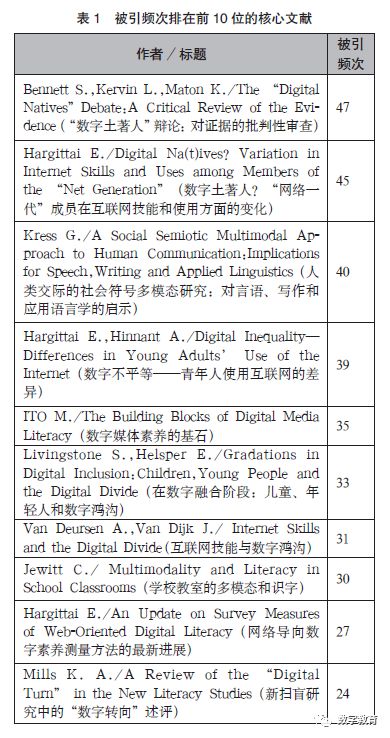

文献的被引频次是衡量其在相关研究领域的影响程度的重要指标,这在某种程度上说明该文献得到专家学者的关注程度,被引频次越多影响程度越大,因而可以被称为核心文献。通过Citespace Ⅲ软件分析, 可以得到被引频次排在前10 位的研究文献,如表1 所示。被引频次最高的是澳大利亚教育家苏·班尼特(Sue Bennett)等人于2008 年在《英国教育技术杂志》(British Journal of Educational Technology)上发表的对“数字土著人”的辩论,其探讨了“数字原生代”及其对教育的启示[7]。其次是伊森特·哈基泰博士发表的对网络在线能力与社会经济地位、父母亲教育水平高低的关系研究[8]。排在第三的是克雷斯(Kress G.)在2010 年发表的文章,详细地论述了应用语言学与图像、文字、声音、布局、语音等现代通信社会符号学之间的关系和影响[9]。

4. 核心期刊分布

根据核心期刊的发文数量,可以了解该期刊对数字素养的关注程度和研究趋势,从而有目的有选择地关注数字素养研究刊物的动向,更加全面地把握数字素养研究的发展趋势。通过数据分析,数字素养研究发文量较多的刊物分别是《计算机教育》(Computers Education)286 篇、《电脑与人类行为》(Computers in Human Behavior)218 篇、《新媒体社会学》(NewMedia Society)205 篇等。《计算机教育》的主要研究领域在计算机科学和教育研究方面,发文数量相对较高;《电脑与人类行为》致力于从心理学角度检查计算机的使用,该杂志既涉及心理学、精神病学和相关学科的计算机使用,也涉及计算机使用对个人、团体和社会的心理影响;《新媒体社会学》主要研究媒体与社会变迁关系,以及媒体变化的影响和决定因素。通过研究可以发现,数字素养研究主要呈现在计算机和教育领域,通过对核心期刊的分析,充分了解数字素养研究的发展趋势。

( 二) 研究文献的内部特征

1.研究文献的引文聚类

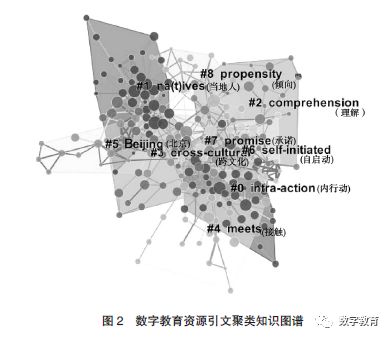

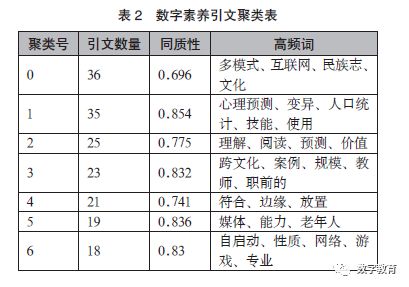

通过Citespace Ⅲ聚类得到数字教育资源引文聚类知识图谱如图2 所示,聚类图谱中显示共有9 个聚类, 由252 个节点和441 条连线组成,每个聚类的主题词都代表着数字素养的研究热点。

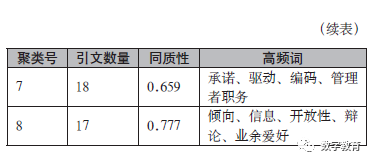

根据聚类的合理性,聚类Silhouette 值应大于0.5, 排除施引文献较少的聚类后对核心聚类进行分析,如表2 所示,分别涉及聚类号、施引文献数量、同质性、以及采用tf* idf 算法得出的高频词。

2. 研究热点分析

聚类0:克里斯蒂安·埃莱特(Christian Ehret) 等人(2016)探讨了后期结构方法——行动内分析在新媒体制作问题中的应用,他们认为移动技术是青少年数字化生产的主要手段,在制定问题上的后勤素养对于研究人员和教育者的道德责任的培养应该得到重视[10]。罗西·弗瑞维特(Rosie Flewitt,2011)认为可将多模态社会符号学方法纳入民族志学工具包,用社会和文化敏感的识字理论来为社会实践提供丰富的信息[11]。凯瑟琳·舒尔茨(Katherine Schultz)等人(2010) 参与多模态的理论透镜,基于城市多模式讲故事项目, 重新思考了其在故事撰写的过程中,分析多模式组合过程、文本生产与识字身份发展之间的相互关系[12]。

聚类1:伊森特·哈基泰(Eszter Hargittai,2010) 主要研究了网络在线能力与社会经济地位、父母亲教育水平高低的关系。他认为网络在线使用的自主性和Web 用户体验都与技能呈正相关,技能差异取决于用户类型的背景[13]。胡里奥·梅内塞斯(Julio Meneses,2010) 认为社会实践在儿童和青少年的互联网培训和发展掌握基本数字技能中起重要作用,他还强调应该更仔细地考虑数字素养,实践儿童和青少年现在和未来的数字包容,以及网络社会学校教授的其他基本信息处理能力和沟通能力[14]。罗曼·布兰特威内(Roman Brandtweiner, 2010)认为数字素养的赤字可以通过学习过程中的情感支持形式或者技术支持形式的社会支持来补偿[15]。

聚类2:穆库尔·萨克塞纳(Mukul Saxena,2011) 研究了多语言环境中的数字素养问题及新读写能力研究中如何建立本地和全球之间的联系[16]。朱莉·考罗(Julie Coiro,2011)在他关于离线阅读理解与在线阅读理解之间的重要相关性的理论研究中,通过实验的回归分析表明离线阅读技巧、在线阅读技能和先验知识之间存在显著的相关关系。同时,为识字社区研究出两个具有现实意义和新理论相结合的评估工具(ORCA-Scenario Ⅰ和ORCA-Scenario Ⅱ)的创新实例[17]。伊芙琳·陈(Eveline Chan,2011)等人通过对澳大利亚全国学校素养考试调查研究了学生在互动式在线环境中阅读多模态文本的定性结果,并将图像语言交互作为多媒体数字时代学生的语言教育学和评估的重要层面。[18]

聚类3:弗雷德里克·莫科洛克尼斯(Fredrik Mørk Røkenes,2016)等人通过英语作为第二语言(ESL)的教学法课程,研究学生、教师如何在挪威教师教育中发展数字能力的新知识。[19]蒂莫西·特奥(Timothy Teo,2016)等人探索在职前教师样本中的数字本地人,并在此过程中检验土耳其语适应数字本土评估量表(DNAS)的有效性,为数字土著人的文献作出贡献[20]。澳大利亚新南威尔士大学吴旺(Wan N.,2012)认为数字素养的研究框架是以技术、认知和社会情感三个维度为前提的[21]。张慧(Zhang,H.,2016)认为小学生的数字媒体素养受到学生数字媒体经验和家长调停的显著影响[22]。

聚类4:澳大利亚昆士兰科技大学的凯茜·米尔斯(Kathy A. Mills,2010)强调了青少年识字实践的多式联运和数字性质。他强调让青少年参与多式联运的文字练习,不仅仅要符合课程的利益和做法,而且还应该扩大学生的技能和流派[23]。苏珊娜·史密斯(Suzanne Smythe,2010)等人研究如何建立及扩展学生的符号学资源,以及如何把数字科技与各种学习模态纳入校内典型英语传统印刷文本读写能力之教学环境中[24]。玛丽亚·特里萨石(María Teresa de la Piedra,2012)等人探讨跨国文化研究中课堂外的印刷和数字文字活动时,强调学校和教师对培养学生使用识字习惯的引导作用[25]。

聚类5:拉蒙·蒂拉多(Ramón Tirado-Morueta, 2016)调查了老年人数字活动的情况,指出老年人在数字活动方面与教育水平、年龄、工资、就业类型或工作活动等变量相关的数字活动存在分歧[26]。台湾世新大学廖培安教授(2016) 等人认为学童数字化不平等可能加剧现有的城乡差距,而家庭和学校的电脑数量、家庭互联网连接及学校提供的每周电脑课程在减少农村和城市学生之间的数字化不平等与数字鸿沟方面发挥了重要作用[27]。沙林(Charlene L.,2016)等人调查博客对小学生英语作为外语教学的影响,探讨了教育工作者对学校环境中社交媒体工具和数字素养的看法。对此,他提出确定和发展21 世纪学习环境中教师和信息专业联盟的最佳实践数字素养计划,提高阿拉伯数字内容的可访问性[28]。

聚类6:伊凡· 亚历克斯(Ivan Alex Games, 2010)在文中介绍了一款由威斯康星大学麦迪逊分校为麦克阿瑟(MacArthur)基金会数字媒体学习计划开发的基于Flash 的多人在线角色扮演游戏(Gamestar Mechanic)[29]。麦吉利夫雷(D. McGillivray,2016) 等人探讨了普及数字媒体在教育环境中的作用。他提到关键的数字公民议程需要嵌入到教育叙述中,教育行为者和年轻人都必须调整自己的教学实践来应对学习或休闲时的崩溃情况[30]。艾凯瑟琳娜·托尔(Ekaterina Tour,2017)认为在线自发式学习是一个日益重要的课题,通过个人学习网络探讨了三位教师自主创新的关于数字技术的专业学习[31]。他强调教师教育和职业发展需要考虑到许多社会实践及专业学习[32]。

聚类7:布朗温·贝文(Bronwyn Bevan,2017) 对关于制定科学教学有效形式的要求提出了批判性看法,并回顾了当前的研究文献证实了“支持学生代理” 的方式能促使学习者利用文化资源来参与科学和工程实践[33]。保罗·布利克斯坦(Paulo Blikstein,2017)等人描述了新技术素养“探索与制造技术仪器”开发评估工具的迭代过程,制造技术EFT 仪器捕获了在制作设置中出现的新的和不同的技术文字,并且独立于通用计算和数字内容制作技能[34]。亨里克·塞鲁普·克里斯滕森(Henrik SerupChristensen,2011)研究了互联网对政治参与的数量和质量方面的影响。研究表明互联网为社会中经常被边缘化的群体的参与提供了途径,在互联网上参与的公民往往比参与传统离线活动的活跃公民具有更强的能力[35]。

聚类8: 安杰利克· 纳什(Angelique Nasah, 2010)认为学生使用信息和通信技术(ICT)可能更多的是数字素养和获取的问题,而不是代际特征[36]。索尼亚·利文斯通(Sonia Livingstone,2010)等人通过对媒体素养的研究,探讨了互联网素养与青少年在线体验相关的选择措施的积极作用[37]。德克萨斯大学传播学院特里萨·科雷亚(Teresa Correa,2010)博士探索了预测大学生在线内容创作的因素。这项调查采用自决理论作为理论框架,互联网体验与在线内容创作呈正相关,技术与Web 内容的贡献正相关,男性比女性更有可能创建在线内容[38]。

三、研究结论与启示

根据对研究文献的梳理与整合,综合上述聚类结果,本文从学习者角度、数字素养环境、教师技能素养培训、数字素养提高方法几个方面进行探究分析,从中得到如何更好地促进数字素养培养的相关启示。

(一)注重认知过程,强调情感支持

聚类1、3、8 的代表作从学习者的角度出发,阐述了数字素养重要性认知,并且分析学习者数字素养能力的心理影响因素,强调数字素养的研究是技术、认知和社会情感三个维度相互作用的过程。学习过程中必须树立正确的学习观,提高批判性的辩证思维和解决问题的认知能力是非常有必要的。心理素质的稳定性、社会情感支持和帮助的形式与程度,将是学习者数字素养高低的重要影响因素,因此,数字素养的学习不单单是技术上的提升,还需要提供人文情感支持。

(二)优化教学设计,增进学习动力

聚类0、7 的代表作从学习方法出发阐述如何促进数字素养的形成。教学过程中的不同教学方法,得到的学习效果不尽相同。制定科学教学的有效形式来激发学习者数字素养的提升动力,一是需要转变教育思想,注重培养学习者创造性思维能力;二是需要改变教育内容,使学习者具有从个人、社会和物质环境中获得更好的信息的能力,探索知识的形成过程;三是移动技术等新技术在教育教学中的普遍介入,要求在教育形式上作相应的调整(跨学科移动学习、碎片化学习、网络自主在线学习)。

(三)提升教师技术技能,发挥引导作用

聚类6 的代表作从教师技能素养的提升方面阐述数字素养的培养。对于教师教育和职业发展,数字技能技术作为专业学习,可以通过网络自主学习和自发式探索来开发教师的职业潜能,进而对教师信息检索和资源聚合能力进行培养,并社会化地与教育课程结合,从而更好地指导学习者的学习实践。

(四)构建资源环境,完善评估体系

资源环境对数字素养的培养起着至关重要的作用, 聚类2、4、5 的代表作从资源环境的角度来阐述如何促进数字素养的培养。数字素养离不开硬件设备支持,也与学校、家庭、社会息息相关,数字科技、教学空间、家庭和学校的电脑数量、家庭互联网连接、学习环境中教师和信息专业联盟等都是必须构建的学习资源环境。此外,建立完善的评估体系来衡量数字素养的实践,能更好地落实数字素养项目。

参考文献:

[1] 张静, 回雁雁. 国外高校数字素养教育实践及其启示[J]. 图书情报工作,2016,(11):44-52.

[2] 叶兰. 欧美数字素养实践进展与启示[J]. 图书馆建设,2014,(07): 17-22.

[3] 张晴.《数字素养: 新媒体联盟地平线项目战略简报》研究[J]. 图书馆工作与研究,2017,(05):110-114.

[4] 邓秀林. 基于引文分析法的期刊栏目的学术影响力评价[J]. 现代情报,2007,(05):154-155.

[5] 陈悦, 陈超美, 刘则渊, 胡志刚, 王贤文.CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J]. 科学研究,2015,(02):242-253.

[6] 何晓萍, 沈雅云. 深度学习的研究现状与发展[J]. 现代情报,2017, (02):163-170.

[7]BENNETT S,MATON K,KERVIN L.The “Digital Natives” Debate:A Critical Review of the Evidence[J].British Journal of Educat ionalTechnology (S1467-8535 ,2008,39(5):775-786.

[8][13]HARGITTAI E.Digital Na(t)ives? Variation in Internet Skills and Uses among Members of the “Net Generation”[J]. Sociological Inquiry (S1475-682X),2010,80(1):92-113.

[9]KRESS G R.Multimodality:A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication[J].Fuel & Energy Abstracts(S 0140-6701),2011,43(14):3624-3626.

[10]Ehret Christian,Hollett Ty,Jocius Robin.The Matter of New Media Making:An Intra-Action Analysis of Adolescents Making a Digital Book Trailer.[J].Journal of Literacy Research (S1086—296X),2016,48(3):346-377.

[11]FLEWITT R.Bringing Ethnography to a Multimodal Investig-ation of Early Literacy in a Digital Age[J].Qualitative Research(S1468-7941),2011,11(3):293-310.

[12]Vasudevan Lalitha,Schultz Katherine,Bateman Jennifer. Rethinking Composing in a Digital Age:Authoring Literate Identities through Multimodal Storytelling.[J].Written Communication (S0741-0883),2010,27(4):442-468.

[14]MENESES J,MOMINO J M.Putting Digital Literacy in Practice:How Schools Contribute to Digital Inclusion in the Network Society[M].Routledge:An imprint of Taylor & Francis Books Ltd.,2010.26(3):197-208.

[15]BRANDTWEINER R,DONAT E,KERSCHBAUM J.How to Become a Sophisticated User:A Two-Dimensional Approach to E-Literacy[J].New Media & Society(S1461-4448),2010,12(5): 813-833.

[16]Mukul Saxena.Reified Languages and Scripts versus Real Literacy Values and Practices:Insights from Research with Young Bilinguals in an Islamic State[J].Compare a Journal of Comparative & International Education(S0305-7925), 2011,41(2):277-292.

[17]COIRO J.Predicting Reading Comprehension on the Internet: Contributions of Offline Reading Skills,Online Reading Skills,and Prior Knowledge[J].Journal of Literacy Research (S1086-296X),2011,43(4):352-392.

[18]CHAN E.,UNSWORTH L.Image-language Interaction in Online Reading Environments:Challenges for Students’ Reading Comprehension[J].Australian Educational Researcher (S0311-6999),2011,38(2):181-202.

[19]R KENES F M,KRUMSVIK R J.Prepared to Teach ESL with ICT?A Study of Digital Competence in Norwegian Teacher Education[J].Computers & Eduction(S0360-1315),2016,(97): 1-20.

[20]TEO T,YURDAKUL I K,Ömer Faruk Ursava.Exploring the Digital Natives among Pre-service Teachers in Turkey:A Cross-cultural Validation of the Digital Native Assessment Scale [ J ] . InteractiveLearn ingEnvironments(S1049-4820),2016,24(6):1231-1244.

[21]WAN N.Can We Teach Digital Natives Digital Literacy?[J]. Computers & Education (S0360-1315),2012,59(3):1065- 1078.

[22]ZHANG H,ZHU C.A Study of Digital Media Literacy of the 5th and 6th Grade Primary Students in Beijing[J].The Asia-Pacific Education Researcher(S0119-5646),2016,25(4): 579-592.

[23]MILLS K A.Shrek Meets Vygotsky:Rethinking Adolescents’ Multimodal Literacy Practices in Schools[J].Journal of Adolescent & Adult Literacy (S1936-2706),2010,54(1):35-45.

[24]SMYTHE S,NEUFELD P.“Podcast Time”:Negotiating Digital Literacies and Communities of Learning in a Middle Years ELL Classroom[J].Journal of Adolescent & Adult Literacy(S1936-2706),2010,53(6):488-496.

[25]María Teresa de la Piedra,BLANCA E.Araujo.Literacies Crossing Borders:Transfronterizo Literacy Practices of Students in a Dual Language Program on the USA-Mexico Border[J]. Language & Intercultural Communication(S1470-8477), 2012,12(3):214-229.

[26]TIRADO-MORUETA R,Ángel Hernando-Gómez,AGUADED-GOMEZ J I.The Capacity of Elderly Citizens to Access Digital Media in Andalusia (Spain)[J].Information Communication & Society (S1369-118X),2016,19(10):1427-1444.

[27]LIAO P A,CHANG H H,WANG J H,et al.What Are the Deter-minants of Rural-Urban Digital Inequality among Schoolchil-dren in Taiwan? Insights from Blinder-Oaxaca Decomposition [J].Computers & Education (S0360-1315),2016,95(C):123-133.

[28]AL-QALLAF C L,AL-MUTAIRI A S R.Digital Literacy and Digital Content Supports Learning:The impact of Blogs on Teaching English as a Foreign Language[J].Electronic Library (S0264-0473),2016,34(3):522-547.

[29]Ivan Alex Games.Gamestar Mechanic:Learning a Designer Mindset through Communicational Competence with the Language of Games[J].Learning Media & Technology(S1743- 9884),2010,35(1):31-52.

[30]MCGILLIVRAY D,MCPHERSON G,JONES J,et al.Young People,Digital Media Making and Critical Digital Citizenship[J]. Leisure Studies(S0261-4367),2016,35(6):724-738.

[31]TOUR E.Teachers’ Personal Learning Networks (PLNs): Exploring the Nature of Self-Initiated Professional Learning Online[J].Literacy(S1741-4369),2017,51(1):11-18.

[32]TOUR E.Teachers’Self-Initiated Professional Learning through Personal Learning Networks[J].Technology Pedagogy & Education(1475-939X),2017,26(2):179-192.

[33]BEVAN B.The Promise and the Promises of Making in Science Education[J].Studies in Science Education(S0305- 7267),2017,53(1):75-103.

[34]BLIKSTEIN P,KABAYADONDO Z,MARTIN A,et al.An Assessment Instrument of Technological Literacies in Maker-spaces and FabLabs[J].Journal of Engineering Education (S2168-9830),2017,106(1):149-175.

[35]Henrik Serup Christensen,Åsa Bengtsson.The Political Compe-tence of Internet Participants[J].Information Communication & Society(S1369-118X),2011,14(6):896-916.

[36]NASAH A,DACOSTA B,KINSELL C,et al.The Digital Literacy Debate:An Investigation of Digital Propensity and Information and Communication Technology[J].Educational Technology Research & Development(S1042-1629),2010,58(5): 531-555.

[37]LIVINGSTONE S,HELSPER E.Balancing Opportunities and Risks in Teenagers Use of the Internet:The Role of Online Skills and Internet Self-Efficacy[J].New Media & Society (S1461-4448),2010,12(2):309-329.

[38]CORREA T.The Participation Divide among “Online Experts”:Experience,Skills and Psychological Factors as Predictors of College Students’Web Content Creation[J]. Journal of Computer-mediated Communication(S1083- 6101),2010,16(1):71-92.

本文发表于 《数字教育》 2018年第1期(总第19期)理论探索栏目,页码:15-21。

作者简介:王俊敏(1986— ),女,江西瑞金人,南昌大学体育与教育学院教育技术学专业硕士研究生、助教,研究方向为数字教育资源开发与利用;黄月胜(1962— ),男,江西南昌人,南昌航空大学海军学院硕士生导师、教授,研究方向为数字教育资源开发与利用;沈雅云(1991— ),女,江苏宿迁人,南昌大学体育与教育学院教育技术学专业硕士研究生、助教,研究方向为数字教育资源开发与利用。

喜欢我们就多一次点赞多一次分享吧~

有缘的人终会相聚,慕客君想了想,要是不分享出来,怕我们会擦肩而过~