回顾与反思:微课对学习效果影响的研究——基于38篇国内外论文的元分析

本文由《现代远距离教育》授权发布

作者:高琳琳 高晓媛 解月光 张明宇

摘要

近年来,微课在教育领域被广泛应用,微课是否可以提高学习效果成为广大教育研究者争论的话题。采用元分析方法对过去5年的38篇国内外论文(包含61个独立效应量和5849名被试者)进行数据统计与综合分析发现:异质性检验表明,采用随机效应模型更为合适;漏斗图和 Begg秩相关检验结果表明,不存在发表偏倚;微课对学习效果的合并效应值为0.703,说明微课可以中等程度地提高学习效果;微课的作用效果不受学段、实验周期、国内不同区域等调节变量的影响,受到学科、知识类型、使用时机、国际区域等调节变量的影响。因此,坚持推进微课在多学科中的常态化应用,注重理论类知识内容的情境化呈现,注重使用微课的时机与持续性,以上启示为引领微课在教育领域的健康发展,提供借鉴和参考。

关键词:微课;学习效果;元分析

一、引言

2010年,广州佛山市教育局的胡铁生首次提出微课(Micro-lecture)的概念[1]。随后,微课引起教育工作者的广泛关注,2013-2018年间,各类全国及省市级微课大赛接连举办,各区域相继建设优质的微课资源网站,如浙江微课网,同时微课设计与应用等相关课程被纳入教师培训课程体系,各方教育研究者对微课倍加关注并产出了大量优秀的研究成果。回首过去的五年,在教育部引领号召、各类大赛激励促进以及教学实践迫切需求的背景下,微课实现了在教学中的普及并成为课堂教学不可或缺的学习资源。然而,微课是否可以增强学习者的学习效果?对不同学段的学习是否有不同的影响?对于所有学科是否具有普适性的促进作用?对不同知识类型学习是否有不同的影响?在不同的使用时机应用是否会产生不同的作用效果?实验的不同周期是否会对学习有不同的影响?不同区域的作用效果是否不同?诸如这些问题不仅是教育管理者、教育实践者的困惑,亦成为阻碍微课与教学深度结合发展的一大瓶颈。此外,分析已有的文献发现,微课对学习效果的影响也存在一定的差异。一些研究者指出,微课对学习者学习成绩、自主学习能力、学习兴趣等方面有积极的促进作用[2-3];而也有研究者通过对比实验发现,应用微课和采用纸质书本对学习效果 的影响无显著差异[4-5]。为解决上述问题与争论,通过采用元分析方法对有关“微课实验和准实验”的38篇国内外文献进行综合分析与系统梳理,以探明微课对学习效果的影响作用,进一步推进微课与教学的深度结合,促进微课在教育教学领域的广泛应用。

二、研究设计

(一)文献检索与筛选

自2013年6月开始,以微课为主题的文献数量呈现出明显的上升趋势,故而设定检索中英文文献的时间范围在2013年6月至2018年6月之间。中文文献的检索主要选取CNKI全文数据库、CNKI中国优秀硕博士学位论文数据库以及万方数据库,设定“微课”或“微课程”或“可汗学院”并含“实验研究”或“应用研究”或“实证研究”作为关键词进行精确检索。外文文献检索选取Web of Science、Google Scholar、Science Direct以及Pro Quest等数据库,设定“Micro-lecture”或 “Micro-Lesson”或 “Mini course”或 “Khan Academy”或 “TED-ED”并含“learning achievement”或“learning effect”或“learning impact”为关键词进行精确的文献检索。随后对已搜集到的文献进行二次检索,去除重复或与主题不相关的文献,在已有文献的基础上,应用引文文献法对搜集到的文献进行回溯检索,最终得到与研究主题相关的63篇中外文献。

检索到的63篇文献并不完全符合元分析的要求,根据以下标准再次对检索到的文献进行筛选:①研究的主题必须是微课在学习过程中的应用效果;②文献应包含实验研究或准实验研究,实验应包括单组前后测对照或双组对照,大部分准实验研究都采用非对等组前后测设计。③因变量应是学业成就,如学习成绩、考试得分、实验成绩、动作技能得分等,以上含其一即可。④数据结果应能够计算元分析的效应量,如实验组、对照组样本量N、均值(Mean,M)、标准差(Standard Deviation,SD)或其它能够计算出效应量的数据。最终确定38篇文献符合元分析的标准,其中有30篇中文文献和8篇英文文献。这38篇文献研究的样本量在7到289之间,其样本量的总和为5849,并且提供了61个效应量(国内有47个,国外有14个)。

(二)文献编码

从文献、实验对象以及实验设计三个方面对原始文献的特征值进行编码。①文献基本信息:作者、出版时间、样本量(实验组、控制组);②实验对象特征:学段(小学、初中、高中、大学)、学科(地理、化学、信息技术、英语、数学等)、知识类型(理论知识、实践操作)、地理位置(国际层面:国内、国外;国内层面:东部、中部、东北部、西部、其它);③实验设计特征:实验周期(一个月以内、一个月至六个月、六个月以上)、使用时机(课前预习、课中学习、课后复习)。最终获得七大影响因素(学科、学段、国际层面地理位置、国内层面地理位置、使用时机、实验周期、知识类型),详见表 1编码信息(节选)。此外,为保证编码的可靠性,编码工作由两位编码员共同完成。在正式编码前,两位编码员对编码规则进行学习,在对编码规则充分了解的基础上对38篇文献进行编码,经统计,两位编码员的编码一致率为94%。对于编码存在异议的内容,两位编码员经协商讨论达成一致后再将内容纳入元分析文献编码表。

(三)分析方法与工具

针对相同的研究主题,不同的研究者选择的研究对象、开展的实验周期以及观察的变量等都会有所区别。这些单个的研究所得出的结论就会具有局限性,而且研究结论也会存在不统一的现象。元分析是对以往单个研究的研究结果进行定量、精细、系统、综合统计的方法。采用英国教育心理学家Gene V. Glass提出的元分析方法,将多个相同研究主题的单个研究进行定量综合分析,可以弥补单个研究的局限性,能够全方位、综合地研究主题。分析工具采用的是Comprehensive Meta Analysis 2.0(CMA2.0)元分析软件,将样本的数量、实验组和对照组前后测的均值、标准差输入CMA2.0软件,可以计算出所有研究的平均效应量,并据此进行显著性差异分析。

三、数据分析与结果

(一)发表偏倚与同质性检验

在元分析中,效应值是衡量效应强度及关联程度的指标。实验与准实验研究通常采用Cohen’s d、Glass’、Hedges’g作为效应值,在研究样本量足够大时,三者几乎不存在差异。当样本量较小时,Cohen’s d会严重高估效应值。本研究中各独立起始文献所包含的样本量较小,故而使用标准化均数差Hedges’g作 为效应值,即修正后的Cohen’s d值[12]。效应值 Hedges’g可以通过对照组与实验组的样本量(NC、NE)、后测的均值(MC、ME)和标准差(SDC、SDE)来计算。效应值评价的标准为:E.S<=0.2影响较小,效果不显著;E.S>=0.5为中等影响;E.S>=0.8影响很大,效果显著[13]。

异质性分析采用Q和I 2指标进行评价,其中I2指的是各项研究之间方差在总体方差中所占的比例(I 2=25%、50%、75%分别对应低异质性、中异质性、高异质性);当Q显著且 I 2≥75%时,认为研究间存在明显异质性。若异质性较大,通常选择随机效应模型[14]。本研究对61个效应值进行异质性检验,Q=603.255,I2=90.054%,表明大约90%的观察变异是由效应值的真实差异造成的,仅有10%的观察变异是由随机误差导致的。因此,本文整体采用随机效应模型,置信区间(CI)为95%。

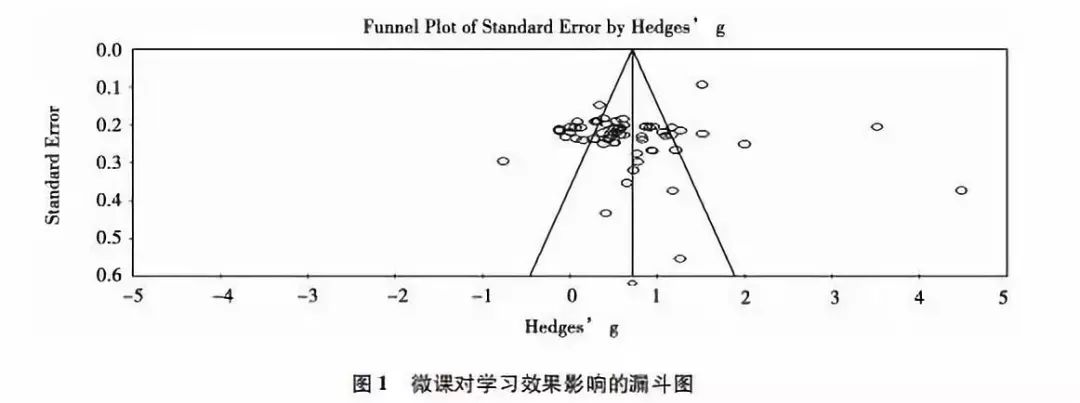

采用漏斗图与失安全系数法(Fail-Safe Number,NFs)初步评估发表偏倚风险,NFs指的是让现有结论变得不显著还需纳入文献的数量,NFs越大,偏倚的可能性越小;当NFs小于 5k+10(k为原始研究的数目)时,则认为存在发表偏倚[15]。本研究NFs=9317,且通过观察漏斗图,未发现存在明显偏倚。为了进一步验证研究不存在发表偏倚,本研究结合Begg秩相关法进行进一步检验。若Begg秩相关检验结果为Z<1.96,p>0.05,则认为不存在发表偏倚。本研究中Z=1.61796,p=0.10567,得到的合并效应值是比较稳定的。

(二)微课对学习效果的整体影响

通过对纳入的38篇文献、61个效应量的元分析可知,微课对学习效果整体影响的合并效应值为0.703且p<0.001。微课对学习效果影响的效应值大于0.5且小于0.8,处于中等偏上的程度,且达到了统计学显著水平(p<0.001)。结果表明,在整体层面上,学习过程中使用微课对提高学习效果具有中等偏上的积极影响作用。详见表2。

(三)在不同学习变量控制下微课对学习效果的影响

1.不同学段微课对学习效果的影响

微课已被广泛运用到小学、初中、高中、大学等学段。根据统计结果表3可知,在小学(p<0.001,E.S=1.005)、大学(p<0.001,E.S=0.794)、高中(p<0.001,E.S=0.787),微课对学习效果具有显著性影响,然而初中学段(p<0.05,E.S=0.351)的效应值偏低,微课对学习效果具有中等偏低的影响作用。在组间异质性检验中,QB=5.773(p=0.123>0.05),表明微课对不同学段的学习效果均具有积极的促进作用,不存在显著差异。

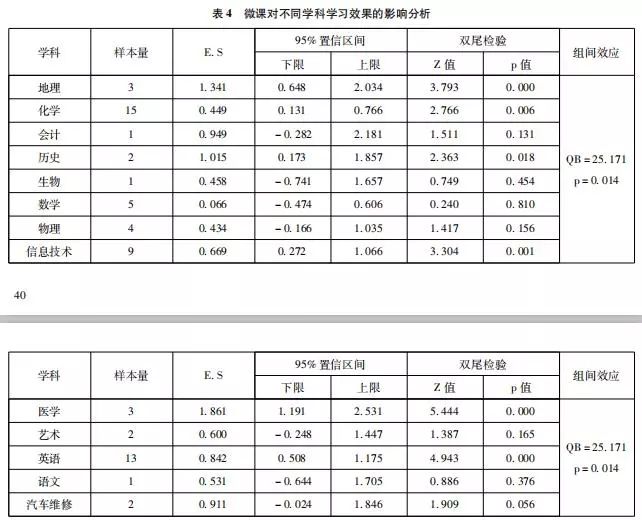

2.微课对不同学科学习效果的影响

通过梳理国内外文献发现,大多数学科的教学过程中都使用了微课,其中以化学、英语以及信息技术学科居多。根据统计结果表4可知,针对地理(p<0.001,E.S=1.341)、历史(p<0.05,E.S=1.015)、医学(p<0.001,E.S=1.861)、英语(p<0.001,E.S=0.842)等学科,微课均具有显著的正向影响(p<0.05,E.S>0.8)。针对化学(p<0.05,E.S=0.449)、信息技术(p<0.05,E.S=0.669)等学科,微课对学习效果具有中等程度的正向影响(p<0.05,0.2<=E.S<=0.8)。然而,针对会计(p>0.05,E.S=0.949)、生 物 (p>0.05,E.S=0.458)、物理(p>0.05,E.S=0.434)、艺术(p>0.05,E.S=0.600)、语文(p>0.05,E.S=0.531)、汽车维修(p>0.05,E.S=0.911)等学科,尽管微课对学习效果的影响都具有较大的效应值(E.S>0.2),但并未达到统计意义上的显著(p>0.05),说明在以上学科的学习过程中,微课对学习效果的正向促进作用不显著。同时,数学学科的效应值过小(E.S<0.2),且未达到统计意义上的显著 (p>0.05)。在组间异质性检验中,QB=25.171(p=0.014<0.05),表明微课对不同学科学习效果的影

响具有显著差异。

3.微课对不同知识类型学习效果的影响

目前选取的文献主要针对理论知识和实践操作类知识展开研究。根据统计结果表5可知,针对实践操作类知识,微课对学习效果的合并效应值为1.109且p<0.001,说明微课对学习效果具有积极、正向、显著的促进作用。针对理论知识,微课对学习效果的合并效应值为0.620且p<0.001,说明微课对实践操作类知识的学习效果的促进作用更佳。在组间异质性检验中,QB=4.811(p=0.028<0.05),表明微课对不同知识类型学习效果的影响具有显著差异。

4.不同时机使用微课对学习效果的影响

微课被应用的时机包括五个:“课后复习”“课前预习”“课中学习”“课中学习和课后复习”以及“课前预习、课中学习、课后复习”。根据分析结果表6可知,在课中学习和课后复习同时使用微课的效应值为1.539,且p<0.001;在课前预习、课中学习、课后复习同时使用微课的效应值为0.900,且p<0.001。说明在以上时机使用微课对学习效果均具有显著的正向作用。在课前预习(p<0.001,E.S=0.509)和课中学习(p<0.001,E.S=0.477)使用微课对学习效果具有中等促进作用(p<0.05,0.2<=E.S<=0.8)。然而,课后复习(p>0.05,E.S=0.643)虽然具有较大的效应值(E.S>0.5),但并未达到统计意义上的显著(p>0.05),说明在课后复习中使用微课对学习效果的正向促进作用不显著。在组间异质性检验中,QB=18.383(p=0.001<0.05),表明微课使用的时机对学习效果的影响具有显著性差异。

5.不同实验周期微课对学习效果的影响

本文在参考类似研究的基础上,将实验周期分为一个月以内、一个月至六个月以及六个月以上。根据统计结果表7可知,实验周期在六个月以上的效应值为1.126,且p<0.001,说明微课对学习效果的促进作用更为显著。实验周期在一个月以内(p<0.001,E.S=0.662)和一个月至六个月以内(p<0.001,E.S=0.655)的合并效应值比较接近,说明在这两个实验周期内微课对学习效果的影响均达到中等偏上的积极作用。整体来看,随着实验周期的延长,微课对学习效果的促进作用呈现上升趋势。在组间异质性检验中,QB=2.506(p=0.286>0.05),表明微课实验的周期对学习效果的影响不具有显著差异,均起到积极正向的促进作用。

6.不同区域微课对学习效果的影响

在国际层面上,本研究将纳入的文献分为国内和国外两个区域进行分析。在国内层面上,本研究旨在了解微课在本国不同区域的应用状况,将纳入的文献分为东北部、东部、中部、西部、其它等五个区域进行分析,以期为我国微课的应用提供更加科学合理的建议。根据统计结果表8可知,微课在国内的效应值为0.825,且p<0.001,说明在国内学生应用微课能够较好地促进学习效果的提高。国外(E.S=0.295)的效应值大于0.2,但未达到统计意义上的显著(p=0.096>0.05),说明在国外使用微课对学习效果的正向促进作用不显著。在组间异质性检验中,QB=6.865(p=0.009<0.05),表明微课在国内外应用过程中对学习效果的影响具有显著差异。

根据分析结果表9可知,在国内的东北部(p<0.01,E.S=0.959)、中部(p<0.001,E.S=0.829)、东部(p<0.001,E.S=0.814),微课对学习效果的促进作用更为显著。在西部地区微课应用的效应值为0.785,且p<0.001,说明微课对学习效果具有中等偏高程度的正向影响。在其它地区的效应值(E.S=0.331)大于0.2,且p<0.05,说明微课对学习效果具有中等偏低程度的正向影响。在组间异质性检验中,QB=6.234(p=0.182>0.05),说明在国内不同区域,微课对学习效果的影响不存在显著差异。也就是说,在国内不同区域,微课均具有积极、正向的影响。

四、研究结论与启示

采用元分析方法对近五年有关“微课实验和准实验”的38篇国内外论文进行全面、综合的分析与探讨,一方面旨在以科学、合理的量化数据解释微课对学习效果的影响,进而回应微课作用效果的争论;另一方面旨在综合分析数据、深入挖掘微课在实践应用过程中所出现的问题,以期为我国微课资源的进一步建设与应用提供有益参考与借鉴。基于此,我们根据上文数据统计的结果得出结论并获得启示。

(一)研究结论

1.微课可以中等程度地提高学习者的学习效果

微课对学习效果整体影响的合并效应值为0.703,即微课对学习效果的提升具有中等偏上的积极影响作用。这一研究成果一方面以真实、客观的数据肯定了微课提升学习效果的作用与价值,不仅回应了学界关于微课作用效果的争论,而且促使教育工作者能够冷静地思考教学实验过程中引发微课作用效果不明显的原因,摒弃盲目否定微课价值的观点。另一方面证明了教育部门推广微课深入教学的前瞻性和正确性,从而为进一步推进微课与教学的深度结合奠定了坚实的基础。

2.微课作用效果不受学段、实验周期、国内不同区域等调节变量的影响

元分析数据发现微课作用效果不受学段、实验周期、国内不同区域等调节变量的影响。第一,微课的作用效果不受学段的影响。微课在小学、初中、高中、大学中的应用均对学习效果的提升具有积极性作用,但对初中生学习效果的影响较弱。这可能是因为初中生不像小学生一样,容易被形象丰富的视频资源所吸引。而且初中阶段是学生自主学习能力养成的关键时期,脱离了老师的帮助,自主学习能力较弱的初中生应用微课进行学习的效果就不会像大学生和高中生那么明显。第二,微课的作用效果不受实验周期影响。在一个月以内、一个月至六个月以及六个月以上,微课均对学习效果产生 积 极 的 正 向 作 用。而 且,与 数 字 化 教 学 资源[16]、电子书包的元分析不同[17],随着实验周期的延长,微课的作用效果会持续加强。这说明学生对微课熟悉度的增强并不会影响学生的使用兴趣,更不会引起学习效果的减弱。反而经过磨合期的适应,微课对学习效果的促进作用越来越显著。这也从实践角度反映了微课不可比拟的独特优势。第三,微课的作用效果不受国内不同区域的影响。尽管各地区文化背景不同,但微课对国内东北部、东部、西部、中部、其它等不同区域的学习效果均具有普适性的促进作用。

3.微课作用效果受到学科、知识类型、使用时机以及国际区域等调节变量的影响。

元分析数据证明,微课作用效果受到学科、知识类型、使用时机以及国际区域等调节变量的影响。第一,微课的作用效果受到学科的影响。微课对地理、历史、医学、英语、化学、信息技术等学科的学习效果具有正向积极影响,而对会计、生物、物理、艺术、汽车维修、语文、数学等学科的学习效果正向促进作用不显著。究其原因可能是物理、语文等学科的教师并未深入结合本学科的知识特点、学科思维设计微课,而是盲目地追求技术,简单地将教学的某个方面进行视频呈现,使得微课的价值难以发挥,导致学生应用微课学习时不能达成核心素养指向的教学目标,学习效果提高不显著。第二,微课的作用效果受到知识类型的影响。微课对学习实践操作类知识的促进效果更明显,而对理论知识学习的促进作用较小。深入研读文献发现,实践操作类知识大多是实验探究和作品设计,这类知识要求学生能够动手实践。以往的课本教材只能机械地展示操作步骤,导致学生不清楚实际操作的具体方法。微课不仅可以将材料选择、仪器组装、反应条件等实践流程清晰、形象、具体地展示给学生,而且便于学生针对不同的步骤反复观看,促进实验探究过程顺利开展和实验目标得以圆满完成。然而,理论知识多是基本概念、基本原理,在一定程度上学生应用微课可以提高学习成效。但由于理论知识比较抽象,许多学生难以清楚理解基本概念和理论,导致学习效果提高得不明显。第三,微课的作用效果受到使用时机的影响。学生在“课中学习和课后复习”以及“课前预习、课中学习、课后复习”阶段同时使用微课对学习效果的促进作用最大,学生在课前预习或课中学习时使用微课对学习的促进效果处于中等水平,而且微课对于课后复习不存在显著影响。这可能是因为学生复习的时候,注重对已学过知识的巩固和印象加深,阅读纸质教材同样可以达到目的。第四,微课的作用效果受到国际区域的影响。微课在国内应用过程中对学习效果的提高优于国外。这可能与研究设计和研究样本数量不足有关。

(二)研究启示

综上所述,尽管元分析结果表明微课对学习效果起到积极正向的影响,但其作用效果受到学科、知识类型、使用时机以及广泛应用国际区域等调节变量的影响。为进一步推进我国微课与教学的深度结合,推动微课在教育教学领域广泛应用,根据上文结论分析获得以下重要启示。

1.坚持推进微课在多学科中的常态化应用

虽然微课对促进学习效果达到中等偏上较为显著的水平,在一定程度上能够提升学习效果,但在生物、物理等学科中的作用效果差强人意,这与诸多教育工作者所期待的愿景有所不同。因此,借助微课的独特优势促进教育教学的发展、实现个性化学习还需进一步推进微课在多学科中的常态化应用。

第一,这个过程需要教育部门战略层面的引领。一方面可以自上而下地提升学校教育信息化主管领导和相关管理人员的信息化意识,并系统性地使其具备推进微课在多学科中常态化应用的规划和实施能力[18]。另一方面可以打造优秀的试点学校,并总结提炼试点学校微课多学科常态化应用的经验,通过广泛宣传、辐射引导带动区域微课多学科、常态化应用。第二,技术与教育的整合一般会经过关注应用期、学习模仿期、迁移融合期和智慧创造期[19]。微课并未普适性地惠及各个学科的研究结论表明,我国微课与教学的结合正处于学习模仿期。故而,广大教育研究者需要冷静、科学、客观地审视微课的实际应用效果,切记不应过度追捧新资源、新技术,应继续推进微课在多学科中的常态化应用,关注微课与教学结合的良性发展。第三,一线教师作为教学的设计者、组织者、引导者应积极地参与微课的设计与制作,与学校的信息技术教师开展合作,进而保障微课在多学科常态化地应用。

2.注重理论类知识内容的情境化呈现

研究结论表明,由于理论知识比较抽象,许多学生难以清楚理解基本概念和理论,导致微课对学习效果仅起到中等促进作用。理论知识的情境化呈现是指将知识内容融合到学生所处的文化、社会生活中,即将具体的知识内容进行实例化、生活化呈现。这种呈现方式可以拉近学生与学习内容之间的距离,帮助学生更加具体、直观地发现情境中蕴含的知识内容,进而在主动建构的过程中达成核心素养指向的教学目标。因此,教师在设计微课时,一方面应该合理使用动画、音乐、图标等视听手段打造较为真实的生活情境,进而唤起学生感性经验的共鸣,充分调动学生探究知识的兴趣,保障学习的全情投入。另一方面应该使用学生熟悉的生活情境元素呈现难以理解的理论知识,进而帮助学生在习得知识的过程中明晰具体问题,掌握具体方法。如,将小学数学加法运算法则知识融于超市购买商品的具体情境,超市购物不仅可以调动学生的求知欲,使学生以兴趣高昂的状态深入理解加法的运算法则,而且在潜移默化中促使学生掌握加法运算法则的应用方法,在今后的生活中可以熟练应用加法法则解决实际问题。

3.注重使用微课的时机与持续性

微课在教育领域的生命力取决于其在教学中的有效性[20]。教学有效性的直接映射便是学生的学习效果,那么微课价值的着力点便是提升学生的学习效果。然而,选择最佳的微课应用时机对提高学生的学习效果至关重要,成为发挥微课价值的一大影响因素。因此,根据上文研究结论,第一,教师应根据教学目标合理选择课上与课下相结合的方式使用微课;第二,可以根据课程安排在课前预习或课中学习时适当使用微课;第三,可以在课后复习的过程中较少地使用微课。

此外,根据“随着实验周期的延长,微课的作用效果会持续性增加”的研究结论,教师应持续性推进微课在教学中的应用。故而,教师不能因为自己工作的繁重而忽视微课的设计与制作,应该立足本学科课程标准、知识特点、学习规律良构微课资源,以引领学生合理应用微课资源提升学习效果。此外,教师可以建立学习共同体,制定有效的共建共享机制,不仅可以减轻微课设计与制作的工作量,而且可以增进教师设计与应用微课的热情,进而保障在教学中持续应用微课。

五、结语

本研究并未将所有关于微课应用效果的文献纳入分析样本,主要是因为此类研究文献缺乏必要的统计量,难以进行元分析。故而,建议研究者在进行微课实验研究时,能够展现所有的统计量和完整的研究过程,以便在微课的元分析中纳入更多的样本量,建立更加完善的分析框架,能够综合考虑更多有关微课应用效果的研究,进而提出更加细致、更加全面的元分析结果。

【基金项目】全国教育科学规划教育部青年课题“互联网+时代支持高阶思维发展的个人学习空间构建的理论与实践研究”(编号:ECA170446);2018年吉林省教育厅“十三五”科研规划项目“互联网+时代支持高阶思维发展的智慧课堂构建及应用研究”(编号:JJKH20180039SK)。

【作者简介】高琳琳,东北师范大学信息科学与技术学院博士研究生;高晓媛,东北师范大学信息科学与技术学院硕士研究生;解月光,东北师范大学信息科学与技术学院教授,博士生导师;张明宇,东北师范大学信息科学与技术学院硕士研究生。

转载自:《现代远距离教育》2019年第1期 总第181期

排版、插图来自公众号:MOOC(微信号:openonline)

新维空间站相关业务联系:

刘老师 13901311878

孙老师 17316022016

邓老师 17801126118

微信公众号又双叒叕改版啦

快把“MOOC”设为星标

不错过每日好文☟

喜欢我们就多一次点赞多一次分享吧~

有缘的人终会相聚,慕客君想了想,要是不分享出来,怕我们会擦肩而过~