大力出奇迹 重压出超导

超导是超导电性的简称,指的是某些材料在降温到某一特定温度以下时,电阻突然消失为零的现象,此类材料被称作超导体。1911年荷兰科学家卡默林-昂内斯意外发现:当温度降至4.2 K附近时,汞的电阻突然下降到仪器测量不到的最小值,在测量误差范围内基本可认为是零电阻。除了零电阻,超导体的另一个本征属性是完全抗磁性,又称作迈斯纳效应,即磁力线几乎无法穿透到超导体的内部。

经过一百多年的发展,目前已发现的超导家族成员主要包括:金属和合金超导体、铜氧化物超导体、重费米子超导体、有机超导体、铁基超导材料。

超导态的零电阻和完全抗磁性两个本征属性蕴含着丰富的应用前景,主要包括:

超导输电:超导体的零电阻意味着可以通过较大的电流而无焦耳热的产生。采用超导电缆进行远距离输电,可大大降低输电过程的损失。

超导电缆

超导磁体:如果给闭合超导线圈通上电流,就可以维持较强的稳恒磁场,这便是超导磁体。和常规稳恒磁体相比,超导磁体具有体积小、稳定度高、耗能少等多种优势。正因如此,在生物学研究和临床医学上采用的高分辨核磁共振成像技术大都是采用超导磁体。

核磁共振成像仪

超导磁悬浮:将超导体置于磁场中时,磁力线会紧紧的包围在超导磁体周围,并将超导磁体“固定”在一定的范围之内,进而达到了悬浮的效果。超导磁悬浮列车即是利用这一原理。

超导磁悬浮列车示意图

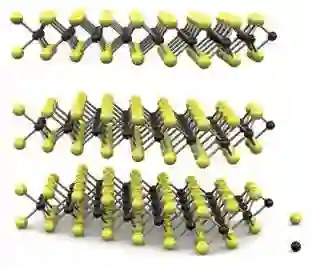

二硫化钼,属于过渡金属二硫属化物大家庭的一员,具有和石墨类似的层状结构,是一种广泛应用的固体润滑剂和催化剂,同时又是一种半导体。和单层石墨(石墨烯)相比,单层二硫化钼由于其独特的能带结构,在纳米光电器件方面有广泛的应用,多种基于单层二硫化钼的光电元器件已经被开发出来。

二硫化钼的晶体结构示意图

如果不经任何物理或化学手段处理,二硫化钼不是超导体。目前,将其转变成超导体的手段主要是层间插入法和电场调控。前者是将碱金属原子或过渡金属原子插入到二硫化钼层与层之间的间隙,电子从金属原子转移并填充到二硫化钼的能带,从而将其变成超导体;后者是在二硫化钼表面滴一滴导电离子液体,通过施加偏压电场调控电子填充二硫化钼的能带,从而将其变成超导体。这两种手段的不足之处在于:前者易造成化学成分不均匀;后者工艺比较繁琐,而且仅表面的薄层区域变成超导体。

相较于上述两种手段,高压手段由于具有干净高效的优势,在发现新超导体方面扮演着重要的角色。

基于单层二硫化钼的场效应晶体管示意图

高压,可以理解为高于一个大气压的压强,元素周期表中大多数元素在高压下都是超导体,包括自然界最简单的元素氢和我们每天吸入的氧。2015年,德国科学家发现具有臭鸡蛋气味的硫化氢在高压下也是超导体,临界温度在零下70度左右,接近地球表面极寒地区的温度。

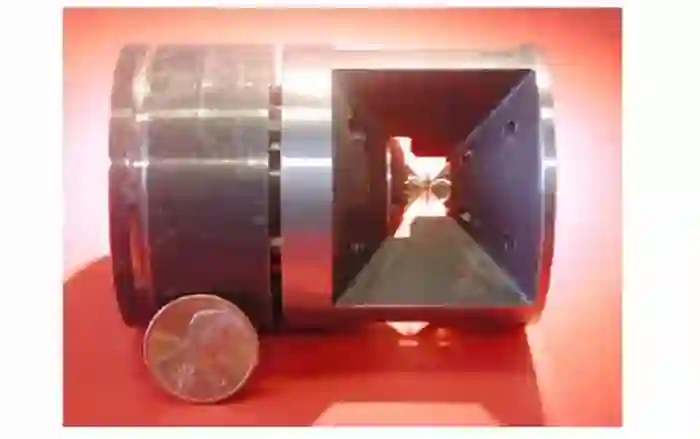

实验室生成高压是利用一种被称作金刚石对顶砧的便携式装置,其核心部分是一对经过切割打磨的金刚石,金刚石具有自然界最高的硬度和断裂韧性,而且对电磁波具有很好的透过率。实验中,科研人员通过外力驱动两颗金刚石互相挤压产生高压。根据压强计算公式“P(压强)=F(力)/S(面积)”,金刚石工作台面的直径越小,产生的压强就越高。目前实验室产生的压强记录超过了500万大气压。

金刚石对顶砧示意图

近日,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所与强磁场科学中心联合科研团队在超高压下观测到了二硫化钼的超导行为,研究人员在自主搭建的高压综合测试平台上,利用金刚石对顶砧产生的超高压条件,通过测量低温电阻发现:二硫化钼在90 GPa(90万大气压)左右的压强下开始变成超导体,在更高的压强下,超导转变临界温度可高达12 K。相关研究成果被选为编辑推荐文章刊登在国际物理类顶尖期刊《物理评论快报》上。

光学显微镜下金刚石对顶砧中二硫化钼样品和铂电极的标准四引线布局图

二硫化钼是第一个在超高压下转变成超导体的过渡金属二硫属化物家族半导体成员,超高压电阻测量技术的成功运用表明我国科学家已经掌握了这项核心技术。硫化氢在超高压下的超导转变温度(零下70度)是目前最接近室温超导的记录,我们将利用掌握的超高压实验测量技术在探索新超导体甚至室温超导体方面开展更多的研究工作。

来源:中国科学院合肥物质科学研究院