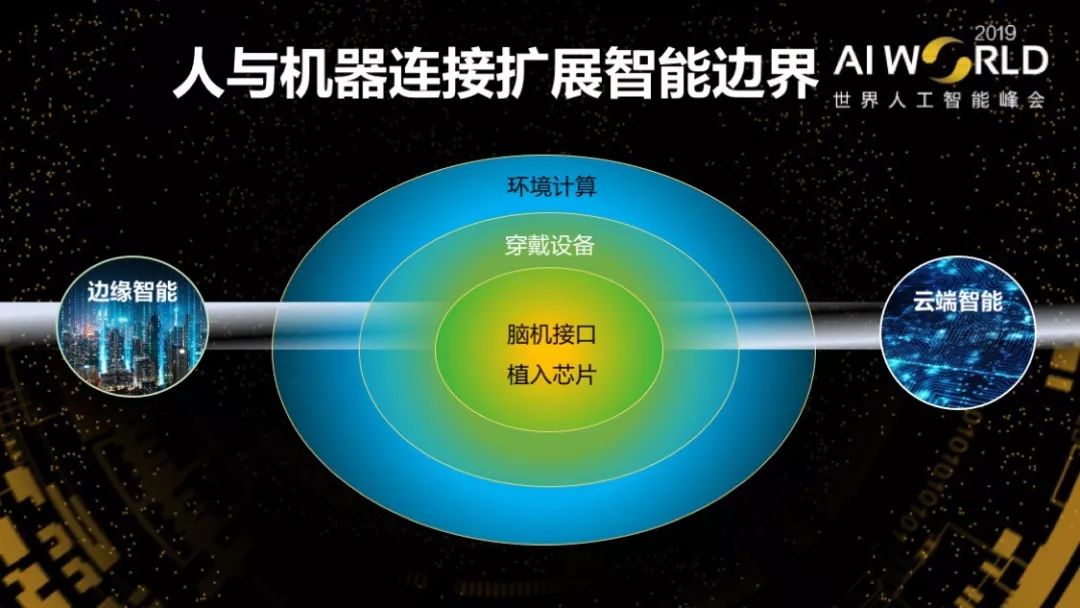

英特尔宋继强:我们如何与10倍于人类的机器智能共生?

AI WORLD 2019 世界人工智能峰会精彩重放!

10 月 18 日,2019 中关村论坛平行论坛 ——AI WORLD 2019 世界人工智能峰会在北京启幕。新智元杨静、科大讯飞胡郁、微软王永东、华为王成录、英特尔宋继强、旷视及智源学者孙剑、滴滴叶杰平、AWS 张峥、依图颜水成、地平线黄畅、autowise.ai 黄超等重磅嘉宾中关村论剑,重启充满创新活力的 AI 未来。峰会现场,新智元揭晓 AI Era 创新大奖,并重磅发布 AI 开放创新平台和献礼新书《智周万物:人工智能改变中国》。回放链接:

新智元 AI WORLD 2019

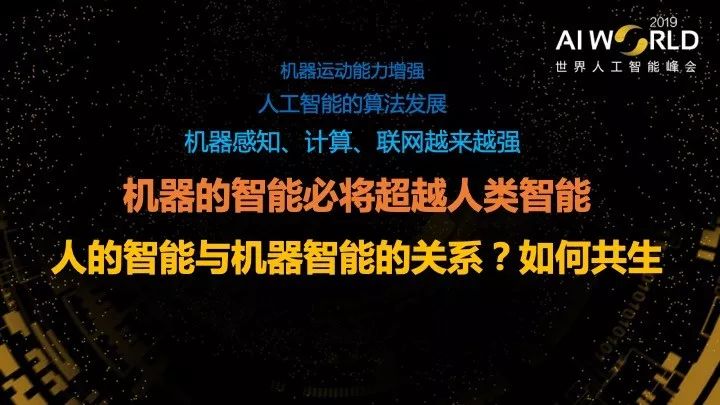

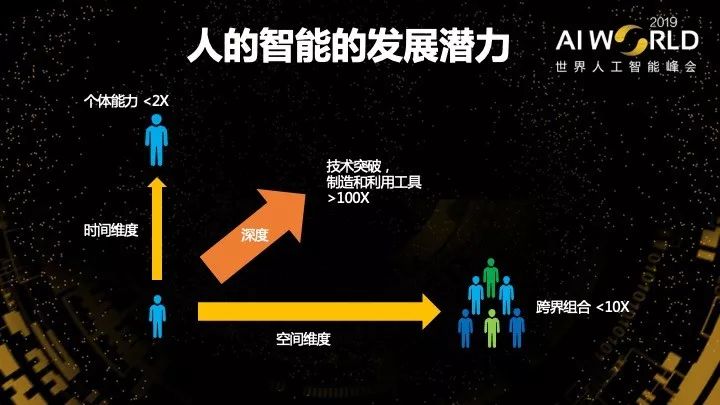

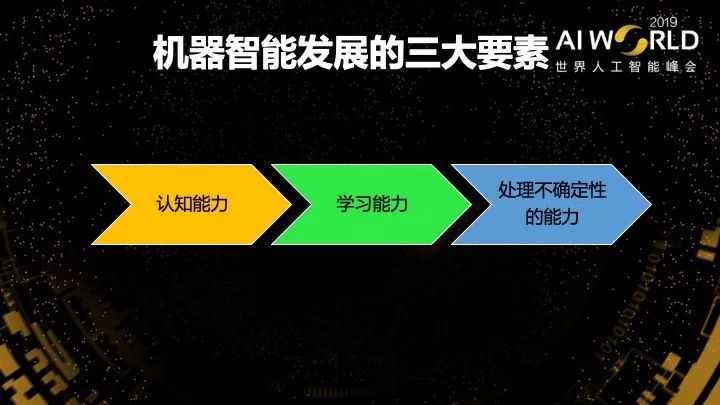

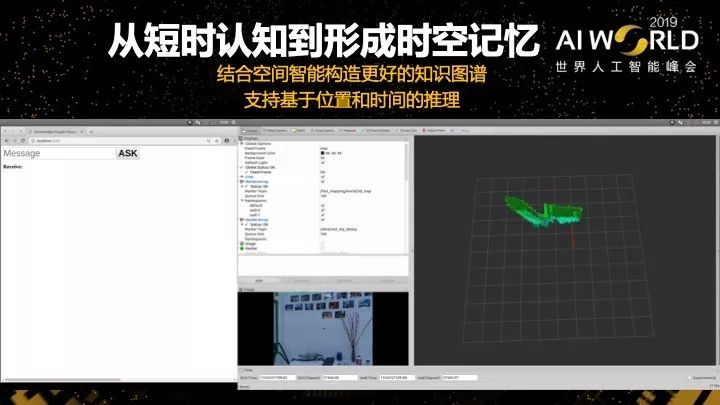

【新智元导读】从现在看十年后的未来,人工智能的边界会走到哪一步?在越来越多的智能设备接入互联网时,人的智能与机器智能要如何共生?在10月18日举办的AI World2019世界人工智能峰会上,英特尔中国研究院院长宋继强发表主题演讲,带领我们一起探索智能的边界。欢迎来新智元 AI 朋友圈与大咖一起讨论~

点击加入空间站

登录查看更多

相关内容

Arxiv

4+阅读 · 2020年3月26日