南知 | 《流浪地球》:你可知"科学",不是我真名姓

在看《流浪地球》之前,我就听到了关于它震耳欲聋的争议。若以小津安二郎“电影以余味定输赢”论,这真是一场讽刺性的胜利。

相比于西方发达国家,中国奇观型的科幻电影出现得太晚太晚。1977年,美国《星球大战》的票房就达到了7.75亿美金,甚至比物价飞涨几十年后的《哈利波特》票房都高。

那时文革刚结束,我们的祖父母都还年轻;但在中国年轻人抱怨《红色娘子军》里“大腿满台跑,工农兵受不了”时,美国年轻人就已经用钱包支持科幻电影,将它捧成了一个“西游记”一般在西方家喻户晓的题材。

北美历史票房榜单十有八部科幻巨制;相比之下,中国历史票房前十却有九部是喜剧、战争动作片。以此而论,新华社评《流浪地球》“或开启中国科幻电影元年”,是很精准的表述。

从1977到2018,“星球大战”的生命力已经延续了40余年

不过,这些最早的科幻,也不见得有多科学。天行者挥舞光剑,似乎与武侠的刀光剑影差不了多少。几代黑暗武士与光明主角相爱相杀的父子情缘,也依旧是莎翁宫斗剧的内核。

在伟大的科幻作品中,总能看见经典叙述模式的倒影。《银河系漫游指南》是大型星际拆迁记录,《E.T.外星人》是宇宙版“小男孩与他的宠物伙伴”,《银翼杀手》是另一个世界的特工暗杀,《火星救援》是新鲁滨逊的橙色荒岛求生。而《流浪地球》,则安排了一条稳妥的叛逆青少年冒险路线。

感悟科幻作品的“真”,感受的是依旧是传统文艺百思不厌的万千人性。而感悟科幻的“美”,需要理解冰冷物质附属的浪漫情怀。

卡梅隆新作《阿丽塔:战斗天使》带有明显的赛博朋克和废土风格

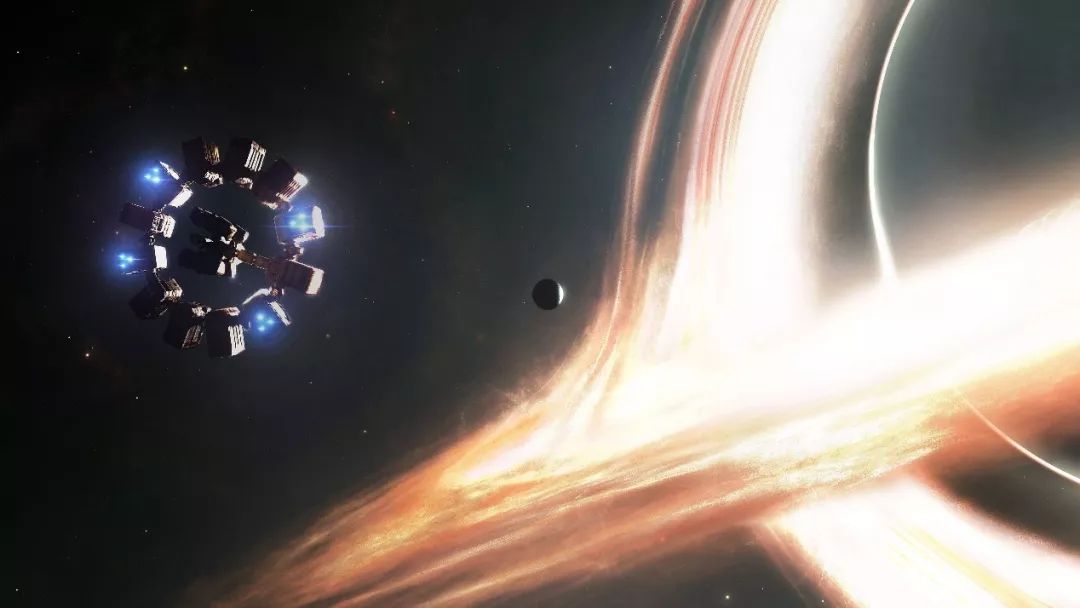

科学技术作为新时代的“魔法”,提供了全新的故事发展环境,而这种新奇感赋予了电影无与伦比的浪漫美感。《盗梦空间》穿梭于扭曲的城市,《星际穿越》飞掠耀眼的黑洞,《流浪地球》拖曳着闪烁的冰晶……

在哲学层面上思考“科学”的作品,实在少之又少。绝大多数商业电影,讲一个漂亮的故事已算是成功。柔软的故事寄居在坚硬花哨的壳里,螺壳被分门别类:蒸汽朋克,齿轮锈铁旧护镜;赛博朋克,霓虹迷雾仿生人;俄罗斯重工业,卡车原木重机械……

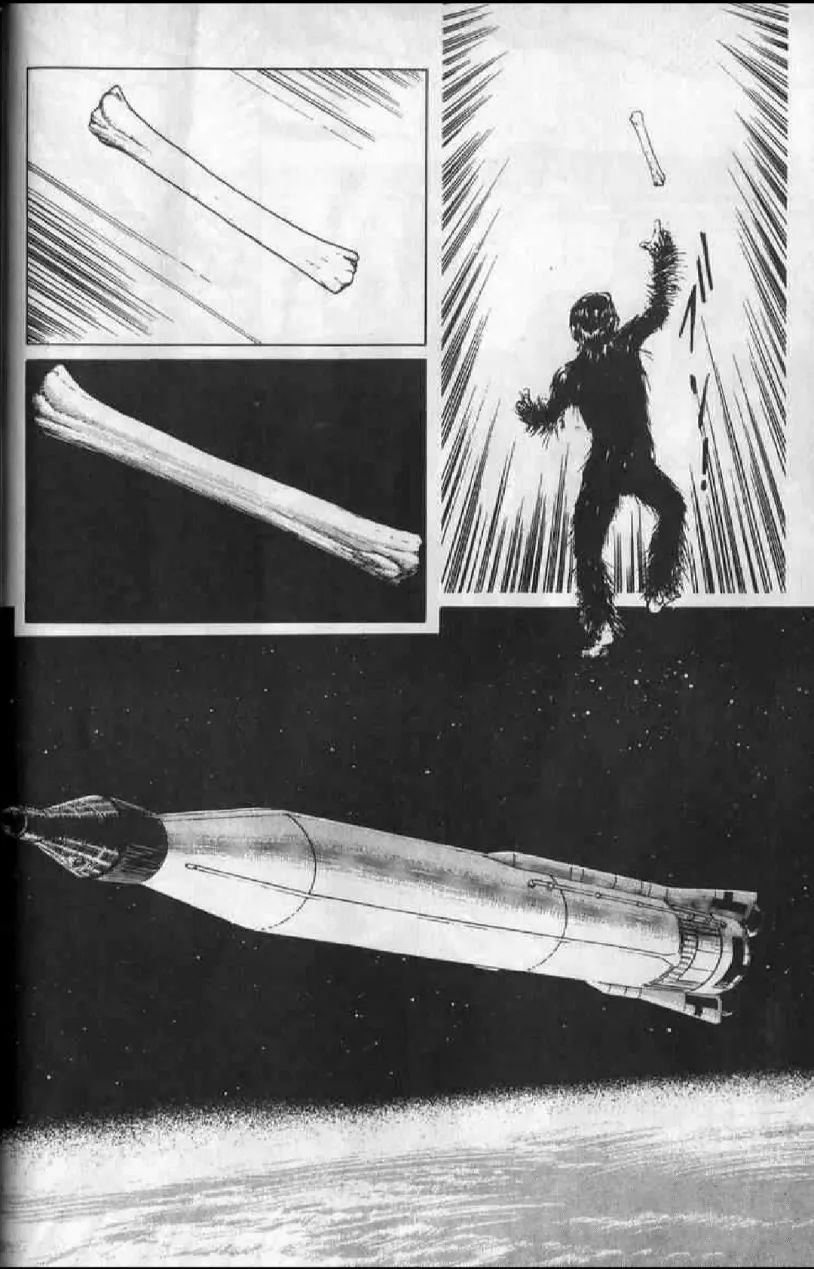

说到底,同样的故事在科幻背景下更吸引人,恰恰是因为“幻想”的部分。1968年的《2001太空漫游》预言千禧年进入太空时代,如今看来无异天方夜谭,但何妨其伟大?人猿扔一根骨头到太空里变成火箭,镜头一闪道尽600万年历史,那是视听语言的旷世奇才。

日本漫画家星野之宣在作品中致敬《2001太空漫游》镜头

19世纪的凡尔纳在《海底两万里》里设计出100年后的潜水艇、《从地球到月球》精确算出未来NASA登月返回舱落点,毕竟是科幻史上的少数神话。只要没有明显前后矛盾,观众争论颇多的此“科技”是否为彼“科技”,反不反映技术现实,实在是等而下之的问题。

连刘慈欣自己都说:

“科幻小说的根本目的是给写小说和看小说的人带来快乐(这个‘快乐’广义得多,有时悲怆和恐惧也包括在内),而不是开创科学新时代,它甚至连科学普及都做不到。我们要的是快乐的科幻。”

科幻快乐,但讲述真正的科学也未必枯燥。

《流浪地球》里吴京驾驶空间站炸木星的情节,让我强烈地联想到天文史上的一件真事:1994年,舒梅克-勒维9号彗星撞击木星,进入洛希极限后被撕裂。撞击产生数万度的高温,火球高达数万里,释放能量相当于全球核武库的600倍。

SL9彗星撞击木星产生风暴瘢痕的变化过程

编剧很有可能参考了这一事件:电影里空间站30万吨燃料,彗星最大的碎片为6万吨TNT当量;空间站爆燃5000公里,彗星造成的瘢痕直径12000公里——连数据都基本相仿。

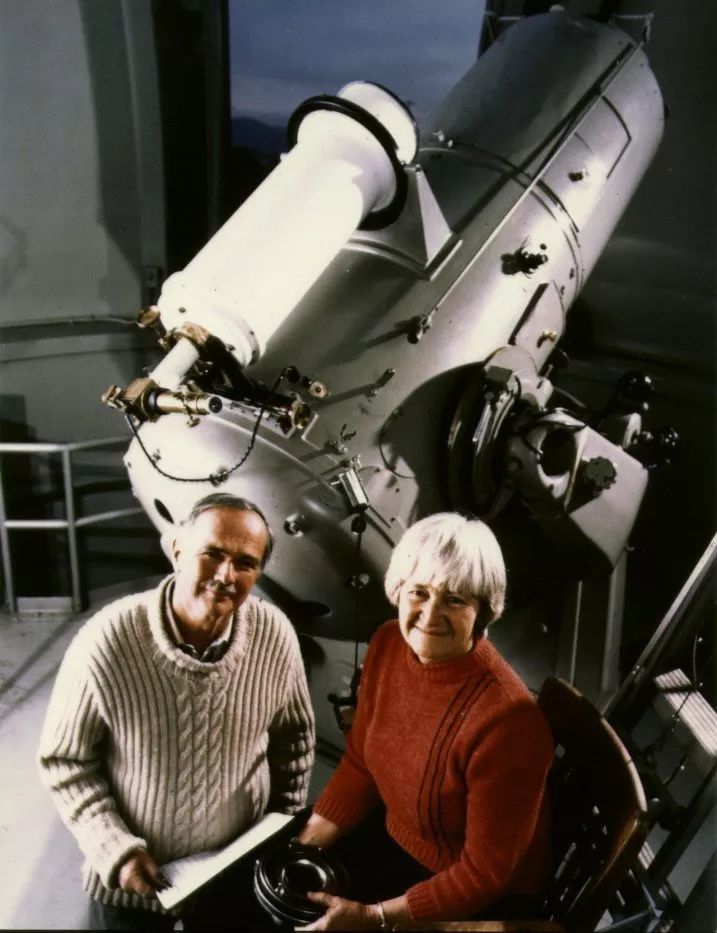

颇有戏剧性的,是彗星背后的故事:发现并命名彗星的舒梅克夫妇,丈夫尤金是地质学家,妻子卡罗琳曾经在初中教语文,后来做了全职家庭主妇。而另一位联合发现者大卫·勒维是卡罗琳的男闺蜜,他也是文学硕士,观星只是业余爱好。

卡罗琳是一个典型的“文艺女”:大学读的是历史政治学,上中学时老在物理、数学课上打盹儿。她一生忙碌于锅碗瓢盆,直到51岁时送走了上大学的孩子们,为了治疗“空巢综合征”,才听从丈夫的建议看看星空。

这一看,就不可收拾。卡罗琳一生发现了800多颗小行星、32颗彗星,受颁NASA杰出成就奖章。

舒梅克夫妇在帕洛玛天文台

对卡罗琳来说,平淡无奇的星空中有八百多束瑰丽的花火。她的丈夫尤金则发现,平原上不起眼的小山包,可能是彗星撞击地球的遗迹。他在各大洲探险,发现了许多不为人知的陨坑遗迹。

如果说,科幻尝试着将日常生活的困境平移到虚构的社会当中,科学研究则努力从习以为常的尘埃里发现花朵。诺贝尔物理学奖得主基普•索恩为表现时空穿越,专门发明了虫洞理论。《星际穿越》里几秒钟惊鸿一瞥,包含着他率领三十多名科学家动用上千台计算机,应用最精准的黑洞理论计算一年的辛勤劳动。

《星际穿越》中巨大的黑洞

天文学家卡尔·萨根这样描述科学发现带来的快乐:

“当我们认识到我们在亿万光年之间、时光航程之中的位置时,当我们把握了生命的错综复杂、美伦美奂、精细微妙时,所产生的那种欢欣鼓舞和谦逊自制交织而成的飞腾上升的情感,无疑是震撼灵魂的。”

卡尔·萨根是上世纪的天文学家,也是科普作家。他在西方近乎家喻户晓,生前仅《超时空接触》一部书便稿酬100万美金——相当于同期北京三环内六千平米房价。

虽然中国国民素质逐步提高,但科学普及的流行,还远未达到堪比卡尔·萨根(美国上世纪七八十年代)的程度。《流浪地球》与《星球大战》四十年的年代差距,并不是几部电影、一朝一夕的问题。

的确,《流浪地球》这样的电影提供了类似于萨根描述的科学发现带来的感受——被宇宙的绚丽所吸引,被科学的前景深深震撼。但正如科幻无法替代科学,眼下科幻的火热,也无法简单转化成科学思想的广泛接受。

《超时空接触》中女科学家倾听外星信号

《流浪地球》上映后,引发了规模惊人的争辩与骂战。民族主义、崇洋媚外、华而不实、阴谋黑手……种种猜度,种种不假思索的攻击,甚至连影评网站本身都受到波及。

在这种时候,或许我们该想想英国物理学家迈克尔·法拉第的话:“以我们的需要为目的去寻找证据和表象,对与这些相反的观点和证据置之不理……我们和颜悦色地接受与我们观点一致的看法,厌恶地抵制那些反对我们的观点;然而恰恰相反的方式才是形成常识所需。”

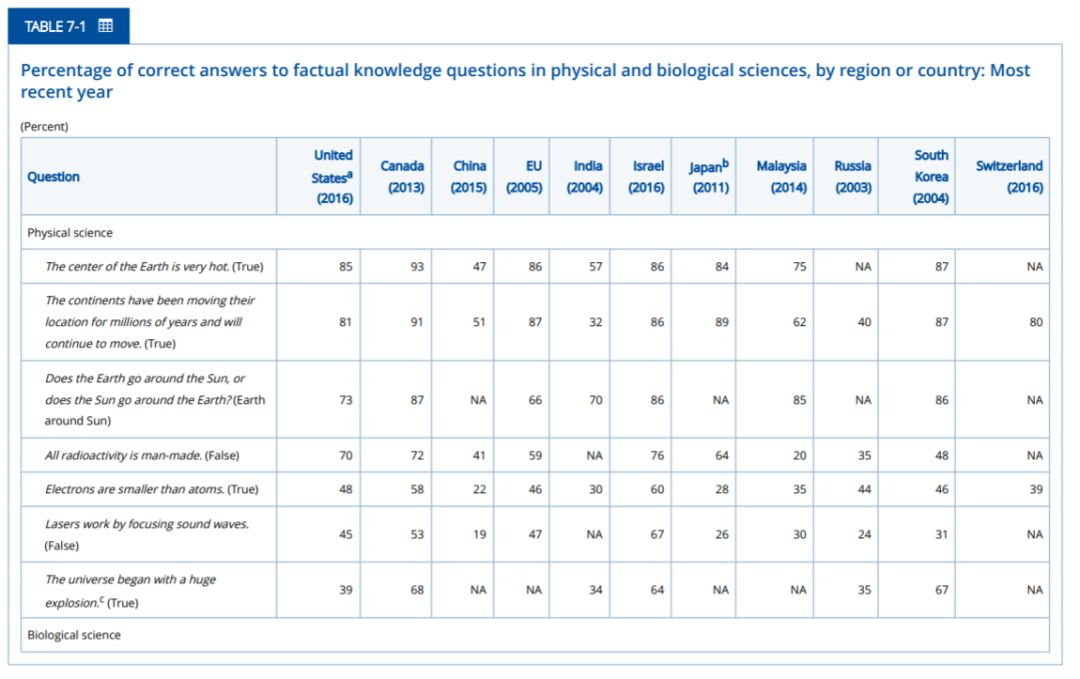

2018年中国科协进行的“科学素养调查”显示,中国18-69岁的国民间,有78%的人不知道电子比原子小,76%的人不知道抗生素杀死的是细菌而非病毒,81%的人以为激光聚集的是声音,53%的人不知道地球内部很热。

结合我国7.72亿的网民数量,我们在网络世界每遇到5个人,就至少有4个是达不到小学自然课基本要求的“科学盲”。

美国《2018年科学与工程学指标》“公众对科学的理解与态度”统计表

何况,这些关于“科学素养”的典型问题衡量的,是对权威见解的记忆。更应该被问的,是怎么知道——抗生素为什么可以区别微生物,电子为什么比原子“小”,太阳为什么是地球围绕着一年转一圈的星星?这样的问题更能真实地衡量公众对科学的理解,但测试的结果无疑会更令人沮丧。

这不得不让人担忧,我们是否需要警惕萨根所表达的担忧?

“我担忧,特别是在这个千年即将结束之际,非理性的海妖的歌声更加悦耳迷人。我们以前是否在什么地方听到过这歌声?每当我们的种族或民族偏见被激起时,在物质稀缺时期,在国家自尊心或敏感问题受到挑战之时,当我们为失去自己的位置和目标而极度忧虑之时,当狂热的火焰在我们身边沸腾之时——我担忧,与曾经相仿的思维习惯会再度掌控一切。”

我们最期待的,不是多几枚彗星的发现,不是多让几颗小行星标上汉语拼音的名字。

我们期待的是,在这片炎黄土地上孕育出更多像卡罗琳、尤金一般热爱科学——不是给一套既有知识体系卫道,而是拥有科学思维方式——的普通人。

尤金晚年在世界各地勘探出许多被忽视的遗迹,后来不幸在奔波路上遇车祸去世。车祸遇难后,尤金·舒梅克的骨灰搭乘探测器前往月球,他是目前唯一一个葬在月亮上的人。包裹他骨灰的胶囊雕刻着《罗密欧与朱丽叶》中的一首诗:

“等他死了以后,你再把他带去,分散成无数的星星,把天空装饰得如此美丽,使全世界都恋爱着黑夜,不再崇拜眩目的太阳。”

或许,《流浪地球》开启的“中国科幻电影元年”会是一个契机,一个让科学撬进流行文化一角的楔子。在它的帮助下,更多稚嫩的眼睛带着谦卑仰望未来,从而把思想“装饰得如此美丽,使全世界都爱上头顶的灿烂星空,不再因骄阳而眩目”。

《流浪地球》官方剧照

卡尔·萨根乐观地认为:“我不认为科学难于讲授的原因是人们对接受科学没有准备,或是由于科学仅仅产生于侥幸,或总的来说,我们的脑力还不足以掌握它。科学倾向深深地埋藏在我们之中,不论是在任何时间、任何地点,还是任何文化中。它已经成为我们生存的手段。它是我们与生俱来的能力。”

正如电影结尾所说:

“无论最终结果将人类历史导向何处,我们选择——希望!”

文 | 刘丰源

图片 | 来源于网络

美编 | 奚炜轩

责编 | 奚炜轩