【智能制造】工业中的知识和智慧;智能制造的核心——智能决策

工业中的知识和智慧

“知识”和“智慧”

关于“知识”的解释和分类非常繁杂,没有必要咬文嚼字。就流行的一种解释是:“知识”主要指对事物认识所获得的符号体系。我们在工业领域研究知识,知识就是经验的固化和概念之间的连结。

“智慧”的定义与本质就更加复杂了,按照质点运动系统的描述很费解,按照圣经或佛法的解释和工业不搭边。我们不妨把工业领域的智慧理解为:效率和效益。一个企业系统或者工业系统,结构合理,内耗最小,功效最大,系统的智慧就越高。

理论上智慧和知识之间没有必然的联系。一个文化(知识)水平不高的人可能会创办一个高成长性企业。一个博士生也许会做很多蠢事。这不具有普遍意义。当今成功的企业家几乎个个都是有知识的人。通过学习,人或者企业可能会获得大量的知识,这个条件使它运用智慧创造了更好的基础。但是有知识不等于有智慧。知识是静态的,智慧是动态的。如何应用知识就是智慧。知识若没有智慧加以应用,知识就失掉了价值。所以通常我们说一个高度自动化的无人工厂一定汇集了巨大的知识,但是不能保证三年后工厂不倒闭。反之,一个硬件资源条件并不是很好的企业,若充分利用其内部外部的环境资源,充分利用信息化工具,加上具有智慧的决策,很可能会健康发展壮大。

知识可以学习获得,学习可以掌握很多技能,这都不等于智慧。智慧也分大智慧、小智慧。大智慧无法学习、无法复制、无法传播,很难获得,只能存在于少数智者头脑。唯有一种智慧学习方法,就是张三丰临阵向张无忌授意,忘掉所有的技能和常识,剩下的就是智慧。这是常人无法企及的。

让我们欣慰的是,现代技术的发展已经让知识工程、知识管理、知识自动化具备了总结、积累、分析、运用人类以往所有的知识。现代计算机和软件技术也可以学会人类的小智慧了。由此我们才能接着讨论工业中的知识和智慧都在那里?

工业中的“知识”和“智慧”

中文博大精深,同时也让一个词的内涵和外延无法界定。至少“智能”一词已经被“工4”带坏了。最典型的是,一块物料贴上一个RFID就称之为智能物料。想一想1952年日本就有了“无人工厂”,1961年人类就进入太空,我们就能够理解当今把一个自动化车间当成“智能工厂”是多么lower的一件事情了。现在以“智能”面世的很多东西,其实都还是处于知识的阶段,远没有达到“智”的程度。比如,智能材料、智能设备、智能工装、智能设计、智能、智能生产线、机器人。所有这些都是知识固化和物化的成果,就如同一块合金钢,一个机器人聚集了人类科学技术和工业很多很多的知识。如何应用这些汇集知识的物化成果来达到既定的目标才是智慧。上了一堆机器人,可能成事,也可能坏事。因为它们都属于产能范畴。所以,我们需要分清楚哪些是知识,哪些属于智慧,它们都在哪里?

物化知识

狭义讲就是工厂里的生产设备、资源、工具、物料,以及企业产品本身体现出的知识属性,这些都属于隐性知识。比如,在70年代我们就在越战缴获了美式步话机上通过解剖分析学到很多知识。工厂里的物化知识比比皆是,不一定需要学,需要用好这些资源。这个不重要,仅仅提一句。

显性知识

显性知识即固化知识,也是编码知识,主要指用概念、文档、图表、公式、语言文字表达的知识。在传统企业中,显性知识是企业知识中最重要的内容和形式,也是可以转化为信息(bit化)的知识。

隐性知识

企业还有很多“只可意会,不可言传”的知识以及涉及到文化方面的知识,这一类知识都是“隐性知识”或者说“意会知识”。跟着谈判高手学习实践慢慢就学会了商务谈判;有些活儿和徒弟说不明白,需要师傅手把手教徒弟;这个人能办好,换个人就办不好;等等。这类知识(Know-how) 就是意会知识。意会知识写出来就变味了。意会知识与智慧的距离最近。

知识和软件

软件是知识的载体,软件承载的知识是“封装知识”。企业的管理流程、规定、制度、组织架构、人力资源配置、业务管理需求、工资、分配制度、供应链设计、市场策略以及行业标准、企业标准等等,都是企业重要的知识。管理软件就是将这些知识解构、综合、设计成为各种不同的模型。这些模型依赖于采集或输入的数据能够展现出信息的属性。一个、一组、一个数据阵列所包含的信息必须通过数据模型的解读来获取,否则就仅仅是数据而已。一个企业流程管理软件就是企业知识的综合体。软件的运行就是知识的应用过程。

一个工人、管理人员,或者就是一个普通人,其实日复一日干的工作做的事情90%以上都是重复的、单调的、简单的。不论是工具软件或者是管理系统软件,其实它们最大的功效就是两件事:1让我们少做重复事情;2让我们少犯低级错误。在企业生产一线没有多少工作是创造性的,包括产品设计或工艺设计,实际上90%以上也是标准化的重复性劳动。所以采用CAX软件可能将设计的周期大幅度地缩短。提高效率和减少错误本身就体现出知识的价值。

增量知识

企业的知识是有生命的(动态)。知识会不断新增,也有很多在逐渐衰退。企业可以从外部和内部学习导入很多新的知识,同时企业在日常的生产实践中也会产生大量的新知识。在企业市场、资源、环境变化时,很多老的陈旧的知识、用不上和不能用的知识逐渐退出企业的知识库。过去企业实施有计划的大规模批量化的生产模式,MRP、丰田生产等管理工具挺管用。当生产模式从规模化批量生产转为定制化生产模式时,这些知识可能不好用了,所以才产生了柔性制造、按单生产、快速反映等管理方法。

知识管理

知识需要管理。CKO(首席知识官)已经在一些企业应运而生。但是大部分企业缺乏一个能够量化的实质性的知识管理系统。除了专利、软件著作权以及技术文档管理,很少有企业能够把知识当成企业的重要“资本“来管理。当前“大数据“火热。企业的确每时每刻都在制造大量的数据。存在数据库的数据仅仅就是数据而已。如果不能透过整合、统计、分析、挖掘等过程让知识进入到知识系统内,就不能成为企业管理与应用的知识资本,无助于企业的决策支持。另一方面,企业知识的重要载体是人。知识管理不仅管“知识”,更要管人。知识管理要着眼于人的隐性知识显性化,这可能涉及人员经验、习惯、制度、行为模式等方面。实施知识管理应将人的管理思想、理念、方法与企业现有的组织、制度、行为标准融合,实现知识管理能够落实在具体的管理框架中。

知识的流失

从知识管理的角度观察,绝大多数企业都存在着一个巨大的漏洞,这就是知识的流失。企业各级各个业务领域有很多管理人员(白领),通常,这些白领都具有很丰富的管理经验。在生产实践中,他们都是以口述或简单的文本表格来管理生产现场。这些管理经验本来大多是可以量化、显性化,可是目前基本没有相适应的机制和系统来存储、记录、采集和总结他们的知识。宝贵的知识随用随丢。即使企业拥有让白领使用的软件工具,这些软件的终端界面都是输入管理人员的决策指令,而不是一个管理知识、管理经验的入口。系统的输出必然因人而异。离开人的干预,系统就是死的。毫无疑问,这不符合知识自动化的趋势和要求。

另外一个知识的流失是发生在生产管理现场。企业每天每时都可能发生各种异常变化。比如,设计变更、订单变化、插单撤单、设备资源变化、物料、采购、库存变化、工人变化,等等。生产管理人员每天面对要处理这些事情,以应对客户满意度和节约成本。这里面本身就存在着大量的知识。缺乏这个知识的入口,生产现场管理就永远停留在对人的依赖上。做得好不知道为什么好,做的坏也不知道为什么坏。

所以对于一个管理软件系统,如果缺乏知识的入口和知识的管理功能,就很难提升到智能化的水平,更谈不上软件的学习功能。

数据,信息,知识与智慧

数据,信息,知识与智慧四者之间有着密切的相关性,它们常被混淆使用。数据就是数据,除此什么都不是。而信息是确定性的增加。如果采集到某个人体温37度,说明不了什么。第二次采集到体温36度,不确定性增加了。如果反复多次采集,就得到一个信息,正常人体温度一般为36-37摄氏度左右。如果有更多的数据,我们会得到很多知识。比如下午体温较早晨稍高;剧烈运动或进餐后体温也可略升高;妇女月经前及妊娠期体温略高于正常;老年人因代谢率偏低,等等。信息是数据经过分析和解释后所产生的,信息是具有实质内容的。有价值的信息可以转变成知识,而知识之一定是在数据与信息基础获得的。知识往往与决策相关。信息给出了数据中一些有一定意义的东西,但它不一定有价值。只有通过人们的参与对信息进行归纳,演绎,比较等手段进行挖掘,使其有价值的部分沉淀下来,并且与人或系统的知识体系相结合才体现出可用的知识。

国际经合组织将知识分为四种类型,Know-what;Know-why;Know-how;Know-who。从知识的层级来说,后者比前者高。前两者大致属于显性知识,后两个属于隐性知识或者叫做意会知识。通常所说的工业大数据关注的是相关性,不关心因果,在知识层次上属于最低的Know-what。实际上并不是它不想关心因果,而是工业大数据(尤其是工业物联网采集的数据)主要是从纵向采集的数据,数据本身缺乏横向的联系,能知道是什么就不错了,很难探索因果关系。举一个简单的例子。假设已经万物相连、假设能采集任何资源的数据,工厂接到一个订单,你依然不能给出一个靠谱的交期。

距离智慧最近的知识是Know-how、Know-who,不论是云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等新技术,都无法进入这两个领域的知识管理。所以,我们现在的知识管理还停留在浅层,距离智慧更是遥不可及。“智能”一词真的被用烂了。

工厂的知识在哪里?

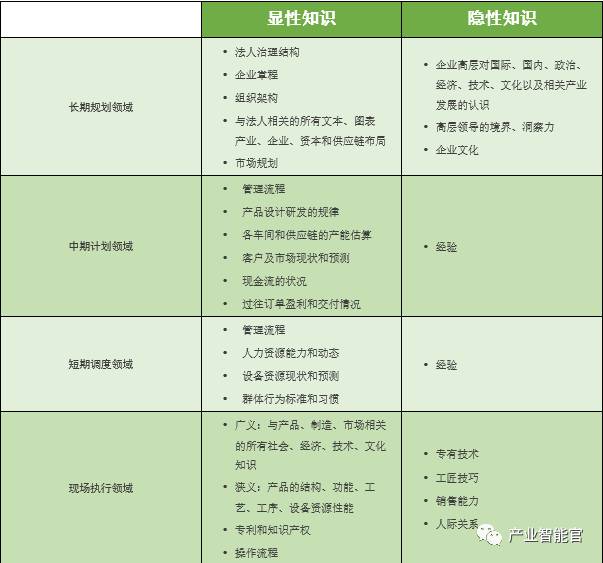

下面这个表格列举了一个工厂的知识都在什么地方。当然,这个表格肯定不会很全面,我想到的都写进去了。

从现场执行领域再往上走一小步,就进入不确定性领域,进入复杂系统。在这些领域的知识管理和知识自动化就显得异常艰难。很多情况下,人的经验(隐性知识)在发挥主要作用。我们看到在现场执行层面,3D设计、机器人、AR/VR、人工智能、机器学习发展得如火如荼此起彼伏。反观工厂的生产现场管理领域技术和方法,现在和100年前没有本质的区别,还是利用人的经验,依靠一张表格在管理。工厂的知识可能90%以上都在现场执行领域。从系统科学的角度,因为这个领域系统的边界有限,多属确定性问题,知识的显性化程度很高,所以科学技术所有成果都可以在此充分发挥利用。知识管理、知识自动化已经在这个领域取得很大进展。可以预计大数据、人工智能、物联网等技术在此也将不断产生令人瞩目的成果。

在最上面的企业战略管理层面,显性知识的作用已经不那么重要了。这个领域专家系统也不会发生太大的作用,而更多的是依靠智慧。但是,智慧实在是不好描述。对一个企业家来说,智慧似乎就是一种态度、一个境界和观察事物的洞察力。而对于一个企业来说,企业文化就是智慧的体现。

智能制造的核心——智能决策

李培根院士在《三体智能革命》的荐言写了一句话“当我们周围越来越多的物体富有智能时,千万别让人类的智慧被那些智能所淹没” 。我揣摩这句话的含义是提示我们,AI洪流正在改变这个世界,但是和人类智慧相比只是“大海中的一粒米”。 李院士最近的一次会议上又提出:关注车间现场,智能制造离我们并不遥远。那么,生产现场就是管理问题,是科学的指挥决策。于是,便写下一些体会。

制造业研究的“智能”和学术界研究的“人工智能”是同向不同轨的“两辆车”。本文主要涉及制造领域的智能。

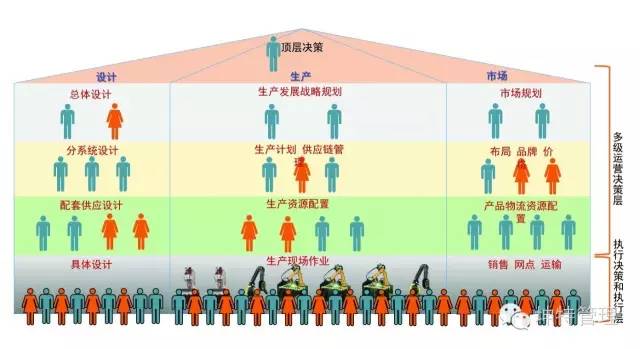

人在智能制造中的位置

当我们在系统科学的视角下观察人在一个运营系统中的作用时,人的角色只有两个,或是决策者,或是执行者。人在不同的时间空间,他可能是不同的角色。在厂长室他是决策者,谈具体商务合同他是执行者。

我们在一个工业运营系统的简图里标出了人在系统中的位置。既然人在这个工业系统中存在两个领域的角色,那么工业领域的“智能”必定包含了决策智能和执行智能。这是两个层面的事情。智能决策和智能执行是实现智能制造的不可或缺不可分离的两个重要方面。我们不能将决策和执行割裂去独立研究决策层或研究执行层,也不能将决策和执行混同在一起。在当前我国实施智能制造战略中,尤其不能缺少、弱化在智能在决策领域中的研究,

我们需要先对于工业系统的决策、决策层、执行、执行层以及加入“智能”做一个定义,才能继续下面的讨论。

决策就是在无限需求(目标、任务)和有限资源实施的配置。

工业系统是一个层层嵌套分割的系统。一个工业企业系统可以分为资源和任务(目标)这两个子系统。

资源系统包含企业自身的层次结构的决策管理团队以及研发、生产、销售、行政、财务等子系统;包含企业的软件和硬设备、物料资源、资金、能源;也包括供应商、客户等外部资源;除此之外还必须包括我们看不见的信息资源和时间资源。

企业的任务(目标)系统有长期、中期、短期目标,或者叫做规划、计划、调度目标。目标也一定是分层嵌套的。但不管怎么划分,终端的目标一定要落实到具体的可以执行的实体/或服务上。我们必须注意到,企业的目标常常是多目标、多约束、动态变化的。比如最好的服务和最低的成本,比如不能加班且完成任务,比如这个月即使影响产能也要确保几个订单的交期,下个月再挖掘产能。

回到我们的定义。一个工业系统的运营决策执行系统是,高层次的决策就是依据企业到高层次目标配置高层次的资源;次一层的决策是依据相应的子目标配置子资源;以此类推。当确定的目标和确定的资源成为确定的配置关系并无法再分割的时候,系统则进入了执行层。在此之上,都属于决策层。

在人类发明石器工具的时候开始,人的智能就开始在工具上固化。工业文明史就是人类在工业工具、工业产品和生产模式上不断通过软、硬两种方式固化人类智慧的历史。所以,关于“工业智能”的定义并不重要。在工业企业作业的一线也就是决策层,如果我们用汇集人工智慧的工业设计工具、生产工具和设备、市场分析和营销网络和技术,辅助我们或者代理工人完成决策目标的物化,这就是执行智能。工业系统的决策智能是指对决策目标和有限资源的优化配置能力。这是一种基于系统科学、管理科学和信息技术综合集成的能力。智能决策属于21世纪的科学。

执行层的智能属于产能范畴

在工业企业的执行层,也就是我们通常所说的设计、生产销售的第一线,已经开始拥有越来越多的智能资源了。高端的设计软件,最好的CAX系统,3D打印,完美的虚拟现实VR,可以让设计越来越智能,越来越高效。车间的机器越来越聪明,设备越来越智能,各种机器人与生产线的完美自动化融合。市场销售管理有越来越强大的网络数据和管理系统的支撑。但是,这一切都是企业的固定资产(软资产、硬资产),都属于产能的范畴。或者说这是先进的产能。这些都与企业能否获得竞争力、能否获得理想的回报、能否让企业长久不衰持续发展没有直接的因果关系。不管这些生产资源“智能”到何等程度,也不管是否情愿承认这一点,这是产能的定义,无须证明。设备非常先进的企业倒闭;硬件资源非常一般的企业正常发展。这样的案例我们已经看到太多了。换句话说,前面所说的这些先进产能都是可以花钱买来的。而能够花钱买来的不一定是核心竞争力。

有正确决策支撑,这些先进产能的潜力得到发挥,企业将获得巨大发展空间;不明智的决策下,这些东西将成为企业的负担,成为高额的成本,未来淘汰的首先就是你。“小米加步枪可以打败美式飞机大炮”这样一个浅显的道理,至今很多企业没有真正明白。

执行智能

执行层也有决策问题。工人得到指令开一个模具。过去工人根据工艺需求和经验在数控机床加工,先做什么后做什么,用什么刀具,设定转速等等。这就是人的智能决策。当我们把产品交给“智能”的机床后,把数字化产品定义和人的知识和经验输入给机床,机床的智能软件将按照指令自动加工,甚至这个软件还可以优化加工路径以达到省时省力的目的。在执行层所有的决策都是在明确的目标和确定的资源下做出的。在执行层局部范围,系统边界清楚,系统环境简单,开放性有限,属于简单系统的确定性问题。也正因此,一个高度“智能”的设备资源,它的执行决策才可能“自主决策”并“精准执行”。

一个家电装配生产无人车间(不该称之为“无人工厂”)就是一条由机器人、AGV等组成的全自动化生产线,可视同为自动化程度很高的一台设备。它按照严格的流程和明确的规则去执行既定的明确的生产指令。“个性化定制”实际是按指令装配,就是机械手在已经备好的线边库存抓取不同零部件组装成不同规格的产品。这类无人车间的设计理论已经成熟,但在工程细节的设计和实施方面需要汇集很多人的经验和智慧,需要各种技术成果和信息集成,也不是容易的事情。但是,无人车间不是理论问题,而是实践问题,它的智能属于“弱人工智能”。与其参观无人车间感到“震撼”,不如研究他们是如何产生巨大的现金流来“供养”这条生产线的。

实际上,无人驾驶汽车以及“阿尔法狗”也应该归纳到这一类,属于简单系统的确定性问题,按既定规则“自主决策”并“精准执行”。无人驾驶汽车不可能为路中间的一个障碍犹豫不决,也不会在省时和省钱之间去自主决策。

AlphaGo下围棋本质是一个执行程序。每个执行指令都是李世石下达的。执行目标清楚,执行的规则严密。AlphaGo利用“价值网络”去计算局面,用“策略网络”去投子。关键是这个问题一定有最优解。在系统科学中这划为确定性的简单系统。只不过AlphaGo学习能力和计算能力非常强。AlphaGo会计算棋局,但是它不会算计对手。指派李世石下棋这个行为和工厂里把一个工单派给工人的性质没有区别。

我们如果从一个系统运营的层面观察AlphaGo下棋就复杂得多。谷歌旗下DeepMind公司开发这个程序绝不是为了好玩,而是有巨大商业价值。我们不能不佩服DeepMind公司对这件事情的整体策划、计划、实施决策行为,让一场游戏在全世界产生如此巨大影响。这就是本文想强调在决策层面提升“智能”的意义。事实上,DeepMind目的达到了,AlphaGo也就没有用被抛弃(开源)了。

迄今为止,我们看到的和谈到的“智能制造”,绝大多数都是产能的智能化。家电无人车间也仅仅是往前迈了一小步。如果用价值链去分析这类企业,你会发现他们产品的价值附加主要发生在产品的技术创新和市场创新。客户不会因为无人车间装配的产品比手工装配的多支付一百元。而你在网上定制化选购时,只要多一个选项就要多支付几百元。智能制造的目标是让企业获得更高的利润,获得更强的竞争力。我们应该从现象看到本质。

当前一场以“智能”为关键词的技术革命在蓬勃发展,势不可挡,前景不可估量。在执行层领域的智能设计、智能生产、智能市场的技术进步是显而易见的。这些新技术极大地提升了企业的生产力。与此同时,我们需要认识到,在执行层的“智能”都是附加在生产资源上的,无论怎样智能都不能改变它是生产资源的属性。也许一些人会提出,这些智能生产资源确实会提高产品生产的效率和质量,降低产品的成本。站在企业系统层面,执行层局部的“效率、质量、成本”是中性的,企业整体的效益和持续发展才是追求的根本目标。

(待续)

后记:

师从侍乐媛教授十年,做一些现在称之为“智能制造”领域的研究和实践。这些年一直在无人的荆棘路上缓慢前行。直到三年前,根据其本人著作《Nested Partitions Method,Theory and Applications》(2008年Springer出版)的方法论和优化算法体系,侍乐媛教授总结出“Q管理”(Quantitative Management)的管理理论体系和信息化系统工具,我们开始在美国和中国的一些大型高端装备制造业企业的智能工厂项目获得可喜的进展。在这个漫长的学习、研究和实践的过程中有很多体会。我将陆续整理出来,试图对侍教授的管理理论“窥一斑而见全豹”。这肯定不会准确全面,我只是与大家分享,以便共同探讨,推动管理创新。

侍乐媛教授是北京大学工业工程与管理系主任;美国威斯康星大学终身教授;IEEE 自动化科学和工程国际大会主席。

智能制造的核心——智能决策

(续前一篇)

智能决策的要义

大到一个国家,小到一个企业,生死兴衰本是常态,探其究竟,皆因决策。而决策的执行就是管理。在研究智能决策和管理的时候,我们不得不先忽略企业的体制、机制、文化等要素(尽管这些是系统可能发生“涌现”的主因),而专注从技术手段如何提升和改善企业的决策和管理质量。

决策是管理的核心,科学决策是现代企业管理的核心。企业决策关系到企业运营的生死、兴衰、盈亏。智能决策就是利用电脑帮助或替代人脑对未来做出最优判断。智能决策是当下新技术革命中必须研究发展的重要领域。

智能决策的层次

从上面图示看到,决策是分层次的。决策的层次也是我们研究智能决策的基础概念。每个决策层次就是一个相对独立的系统,有自己的系统结构,也有与系统本身进行物资、能源、信息交换的系统环境。决策系统从低层次到高层次层层分割嵌套,形成一个完整的工厂系统。

以制造工厂为例,我们可以把四个层次的决策系统功能、特征等列出一张表格。

智能决策是一个难以驾驭的大题目。关于这张表格的细节,将在后续的连载中专门撰文叙述。在这里主要谈概念和观点。

1、在新一轮技术革命中涌现出来的大量新技术、新材料、新产品、新工艺、新设备都集中体现在执行层,把这个现象称之为是一场“智能革命”恰如其分。“智能革命”正在改变着世界。

2、企业整体的运营效率、质量、成本以及企业的生死兴衰都是由决策层决定的,与执行层无关。企业可以采用最新技术、最好的设备,但是能不能盈利和发展是另一回事。执行层在执行之前,所有指令都是决策层定义的,包括具体工作的时间、效率、质量、成本。

3、工业生产现场管理问题是21世纪管理科学中最困难的问题之一。生产现场管理的难题就集中在生产计划和生产调度领域。关注车间现场,智能制造离我们并不遥远。

4、只要离开了执行层的第一步起,“智能的”决策系统就开始进入不确定性范畴,开始走向复杂系统。这一步也是革命性的。

APS(高级计划排程)软件是工业企业在生产计划和调度向智能化方向发展的一个尝试。它应该是学术界技术创新的产物,而不是企业界需求创新的产物。在企业应用的实际情况说明,APS在生产车间局部对于解决jobshop一些简单排程需求是有用的,特别是它与ERP、MES配合的时候。它无法全面满足复杂的车间生产现场管理需求,也无法适应企业系统优化的需求,至少到今天还没有看到这个前景。

决策问题的提出和解决都是困难的。首先,决策的目标是多目标。例如,设计部门要在设计质量和工期上做出选择;生产部门在客户满意度和发挥产能之间做出选择;销售部门需要在最大毛利和客户忠诚度之间做出选择,等等。其次,生产运营的要素之间存在着众多的约束关系。例如,满足采购需求但流动资金不足;满足订单生产但不宜多加班;供应商的产能;工艺、工序、物料、工装等车间的生产约束。工业生产模式繁多,为数学建模带来困难。工业运营还离不开物流、交通、航运、海关带来的问题。即使所有的问题都想清楚了,在数学上如何求解?如何应对“维数灾”?如何在可以接受的时间内得到一个满意的答案?这些都是巨大的挑战。智能决策是系统科学(运筹学)、管理科学、计算机和IT综合应用的结果,而建模和算法是解决方案的关键。

“计划永远赶不上变化”是智能决策最棘手也是必须应对的问题,因为对明天来说,所有的现状都是不确定的。所以,决策层的“智能”与执行层的“智能”都可以实时地“状态感知”,也可以“实时分析”,但我们不能指望对明天的决策能够“精准执行”。我们唯一能做的就是在实际动态变化中不断寻优逼近决策的目标。如果我们研究的智能制造包括了“智能决策”,那么在智能特征“状态感知、实时分析、自主决策、精准执行、学习提升”的基础上,应该加上“实时优化”。这是实现智能决策的主要手段。

可能有人会产生疑问:既然工业运营管理这么困难,为什么有那么多工厂都在顺利运行?这是一个非常关键的问题。时间和金钱可以化解一切管理难题。在我们寻找智能决策的解决方案的过程中,所有的人都是这样做的,包括最好的企业和最烂的企业。

智能决策的重点是实现协同

协同学是系统科学的一个概念和学科。对于工业企业工厂、车间、科室、班组等,不论大小组织都要与系统环境有物质、能量、信息交换,协同就是如何通过自己内部同步作用,能够与环境出现时间、空间和功能上的有序关系。例如企业准备推出一个产品,在产品和供应链设计端、零部件供应商、生产装配工厂、以及市场模式的设计和市场布局等多个子系统并行按照计划推进,当产品出来后能够准确地推向市场实现价值。在系统层面实现协同将是巨大的挑战。在生产现场管理中最典型常见的现象就是需要的物料不到位,不需要的堆在仓库。这就是协同问题。一些信息化系统都说实现了“端到端”的系统集成,其实大多是通过网络、社交平台可以实现空间范畴的信息沟通和交换。包括实时的“万物感知,万物相连”也大致如此。协同智能透过智能决策将系统本身和子系统之间,在业务功能上实现空间和时间的双重协同。智能决策就是针对决策目标,对各空间分布的资源实施有效优化配置;若按照阶段性目标分割,就是规划;按照细目标分割就是计划,按照具体事件切割,就是工作指令。

实施一个火箭制造工程,通常需要三五年。在这期间工程量巨大,异常复杂。仅设计方面就需要从用户需求到总体设计、分系统设计、供应链配套系统的设计、供应商的选择、试验验证、需求变更等复杂流程。生产制造从设计初样、试样到正样要反复生产装配多次。期间还有繁多的例行试验。其中很多工作都需要设计、生产、外协、用户的条件具备,需要多种环境、设备仪表、数据的配合才能实施。按照传统项目管理的模式,也就是“推”式的模式,经常发生停工呆滞来等条件具备。如果工期的“后墙不倒”管理,则会日夜加班。根据经验,如果能够实现系统层面的协同,缩短项目周期的潜力很大。当我们拥有一个对未来状态的提前感知和可视化的智能决策系统,那么就可以将一切隐患消除在发生之前,生产现场的报警红灯改变为决策管理系统的“预警”。这样,智能决策系统就实现了“现在——未来”一实一虚的情景。如果加上人在这个系统的主导作用,恰恰是人、数、物“三体”。

(待续)

后记:

师从侍乐媛教授十年,做一些现在称之为“智能制造”领域的研究和实践。这些年一直在无人的荆棘路上缓慢前行。直到三年前,根据其本人著作《Nested Partitions Method,Theory and Applications》(2008年Springer出版)的方法论和优化算法体系,侍乐媛教授总结出“Q管理”(Quantitative Management)的管理理论体系和信息化系统工具,我们开始在美国和中国的一些大型高端装备制造业企业的智能工厂项目获得可喜的进展。在这个漫长的学习、研究和实践的过程中有很多体会。我将陆续整理出来,试图对侍教授的管理理论“窥一斑而见全豹”。这肯定不会准确全面,我只是与大家分享,以便共同探讨,推动管理创新。

侍乐媛教授是北京大学工业工程与管理系主任;美国威斯康星大学终身教授;IEEE 自动化科学和工程国际大会主席。

智能制造的核心——智能决策

(接续上一篇)

智能决策与大数据

大数据/工业大数据是当前信息化领域的热点。我们看到的是打雷多,下雨少。迎接一项新技术的到来,冷静和热情同样重要。在畅想美好的未来的同时,我们更需要立足实地,研究企业的数据资源从哪里来、有什么用以及如何利用。

数据是客观事物的一种抽象表达。数据经过处理就附加了信息。这样我们只有一种数据,叫做历史数据。数字化仅仅是近代出现的一种数据抽象形式。假设我们能“数字化一切可以数字化的事务”并可以存储和处理,在未来的某个时刻将可能“重播”这段历史。历史数据承载着人类全部的知识,包括正确的和错误的。这些海量的数据反映这扑朔迷离的现象。大数据技术就是让我们拨开迷雾,以史为鉴。

企业的知识主要保存在两个方面,一个是企业的历史数据,不管它是结构化和非结构化的;另一个是在员工和管理者的头脑里。实现智能决策,企业的历史数据将发生两个质的变化。一是人的管理经验将在系统中不断积累,实现知识自动化;另一方面,历史数据在记录事件的同时数据结构增加了决策维度,是谁做了什么决策。这个变化为我们实施的数据挖掘和机器学习提供了支持。它记录了企业运营的5个W(Why、What、Where、When、Who),这是企业数字化的知识和智慧;日积月累,构成企业大数据。

对应本文决策图示,企业历史数据可以提供决策支持分为四种情况。

在执行层的决策方面,企业充分应用历史数据积累的经验和教训可以对生产作业的效率、质量、成本的改善发挥很大的积极作用。

调度决策和计划决策是中短期预测。决策对实时数据的依赖远大于历史数据,而且有更好的决策工具,因此通常不会采用大数据技术。

大数据的应用对企业的宏观战略决策应该大有可为,但是有三个挑战需要应对。一,涉及到战略决策需要的数据非常庞大,领域宽广,获取这些数据是一个挑战。二,获得的大数据需要清洗和处理。三,建立适合的宏观决策模型还需要理论和工具的创新。现代信息技术极大提高了信息搜集、存储、处理的能力,具备了在电脑模拟复杂决策过程的能力。原则上我们能够借助大数据技术处理宏观决策问题。关键是我们如何运用这些信息、资料、知识、技术、经验去获得这个复杂的企业运营系统整体的认识。我们还需要理解这两句话:历史会惊人地相似;历史永远不会重演。我们必须推动大数据技术的应用。但是,当今的宏观决策问题只能以人为主。

实际上在战略决策层面,就根本不存在“最佳决策”,因为未来有太多的不确定性。在战略层面的实施“智能决策”一定是以风险控制为策略的,不要指望它做出投机性的“最佳决策”。

智能决策与物联网

实现万物相连的物联网并没有改变工业生产运营系统属于复杂性系统的这一属性,但是,它的确为我们进入这个系统打开了一扇窗。

CPS(赛博物理系统)实现车间的设备状态感知以及控制层的数据与企业信息管理系统的融合,使得生产数据可以实时地存储、传输、分享。这个机制让企业智能决策系统从底层到高层的嵌套分割架构得到生动的活跃。智能决策就是一个控制系统,它必须实时感知系统的现状,由此对各种变化给出积极响应。CPS恰恰支持了智能决策系统的对现场反馈和控制的需求,控制由底层逐层反映到高层,最终实现整体的实时优化。

但是,CPS与智能决策在机制上的还是有差别。决策是研究有限资源和无限需求之间的博弈抉择。而当前人们谈论、畅想未来的CPS的时候,更多的是强调了它的信息无所不在、信息感知、万物相连,以至于CPS无所不能。至少现在有两点忽视了或者研究很少。一个问题是CPS在资源是有限的情况下是如何运作的?举例:两个订单的“智能物料”都要争着要求某个机床加工,答应谁呢?为什么答应它呢?知道这样做的后果吗?另一个问题是CPS可以实现不同空间不同事件实时连接和实时感知,但是CPS如何做到协同?举例:CPS感知到设计端设计一个部件,它怎么确定物料的采购,怎么约定生产商的产能?

还有一些问题没有想明白。CPS实现了万物相联无所不知,那么信息熵到底是多了少了?剩余度会不会太大了?噪声怎么办?

智能决策与自动化

用最少的资源提供最好的产品和服务的企业就是智能工厂。作为一种生产资源,有或没有自动化设备/车间都不影响这个定义。这样,我们就会发现“数字化——信息化——自动化——智能化”这条路径中自动化是不该有的。自动化应该合并到智能化之中。其一,自动化本身包含了一定程度的“智能”;其二,在生产作业一线的智能化必须将智能附加在硬件上。我猜想,这条路径是德国人提出来的。在中国制造2025出台之前的去年初,我写了一篇《德国工业4.0国家战略将在中国实现》。德国人强调自动化是看准了中国在工业转型期间存在着大量的需求,看准了自动化硬件设备、相关软件以及后续的服务具有巨大的持续的利润。德国4.0战略在中国的确见效,也许这是一条双赢的模式。但是,这甲方乙方的位置被自己人颠倒了。甲方不需要过分谦卑。

“数字化——信息化——自动化——智能化”路径具有误导性。第一,在专家反复连篇累牍的宣传下,企业可能误认为自动化是必经路径,盲目投资实施自动化改造工程。第二,在制造业的有些行业只能在某些局部或工序引入自动化,绝大部分还必须依靠人力资源。高端装备制造业的自动化就是难以想象的。这条范式路径隔断了他们通往智能化的道路。“数字化——信息化”是实现智能化必经之路,而自动化不是。自动化本质是硬件的进步。当前,大量的以人力资源为主的工厂或车间,智能决策是实现智能化最重要的解决方案。我们更加需要关注那些不易不宜实施自动化的工业领域。通常,在一不小心就需要“去产能”的工业领域,都是最容易实现自动化的。

智能决策——同一起跑线的竞争

当前,新技术、新工艺、新材料、机器人以及自动化、Internet、IoT、cloud、大数据、VR、AI等等这些领域都在快速发展,总体上在这些领域我们落后于发达国家,并且在短期内不太容易赶超发达国家。唯有“智能决策”这一个领域,我们与发达国家是基本上同处在一个跑线上。我们可以应用的信息化运营管理系统与发达国家并没有差别,企业的“信息孤岛”现象发达国家同样存在,我们遇到的运营管理问题和发达国家都差不多。这是一场平等的竞争,或许我们在这个领域将实现“直线超车”。

中国改革开放三十多年是粗放式发展。与发达国家相比,我们单位GDP的能源消耗是其数倍,水资源的消耗更是在两位数;全员劳动生产率的差距也非常大;工业产品的附加值还远远没有挖掘出来;制造业企业的平均生产周期和库存周转率的数据非常差。近三十多年“三驾马车”带动经济高速运行,让我们成为制造大国,同时我们做出了巨大的牺牲,付出了环境污染和资源短缺,工业产品生产的效率、质量、成本问题严重,丧失了竞争力。

但辩证地看,这正是一座巨大的待挖掘的“金矿”。挖掘“金矿”的主要工具是“管理”,是智能决策。这座矿山储藏的是是富矿,具有很大提升潜力的效率、质量、成本、环境、资源。毫无疑问,如同前三十年我们挖掘劳动力成本资源一样,这座“金矿”是我们的后发优势,够我们挖掘很多年。这也是实施“供给侧改革”的方向。

尽管在管理理论以及信息化技术及工具方面,我们与发达国家没有什么差距。但是我们有一个致命的问题,就是本文前面忽略的方面:管理体制、机制、文化、习惯。对于效率、质量、成本的观念问题,对于“软管理(含软件)价值的认识问题,我们与发达国家还是有相当大的差距。这是制约我们”超车“的主要因素。管理创新和观念进步是我们“超车”的引擎。

我们一直亦步亦趋模仿和追随欧美的脚步,一直依靠引进西方现有的技术和产品,恪守拿来主义。长期这样我们便丧失了制造业的灵魂——核心技术和创新精神。习近平主席说的好,“不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天。不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平,更不能做其他国家的技术附庸,永远跟在别人的后面亦步亦趋。我们没有别的选择,非走自主创新道路不可。“

后记:

师从侍乐媛教授十年,做一些现在称之为“智能制造”领域的研究和实践。这些年一直在无人的荆棘路上缓慢前行。直到三年前,根据其本人著作《Nested Partitions Method,Theory and Applications》(2008年Springer出版)的方法论和优化算法体系,侍乐媛教授总结出“Q管理”(Quantitative Management)的管理理论体系和信息化系统工具,我们开始在美国和中国的一些大型高端装备制造业企业的智能工厂项目获得可喜的进展。在这个漫长的学习、研究和实践的过程中有很多体会。我将陆续整理出来,试图对侍教授的管理理论“窥一斑而见全豹”。这肯定不会准确全面,我只是与大家分享,以便共同探讨,推动管理创新。

侍乐媛教授是北京大学工业工程与管理系主任;美国威斯康星大学终身教授;IEEE 自动化科学和工程国际大会主席。

新一代技术+商业操作系统:

AI-CPS OS

在新一代技术+商业操作系统(AI-CPS OS:云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能)分支用来的今天,企业领导者必须了解如何将“技术”全面渗入整个公司、产品等“商业”场景中,利用AI-CPS OS形成数字化力量,实现行业的重新布局、企业的重新构建和自我的焕然新生,在行业、企业和自身三个层面勇立鳌头。

数字化力量与行业、企业及个人三个层面的交叉,形成了领导力模式,使数字化融入到领导者所在企业与领导方式的核心位置。

分辨率革命:这种力量能够使人在更加真实、细致的层面观察与感知现实世界和数字化世界正在发生的一切,进而理解和更加精细地进行产品控制、事件控制和结果控制。

复合不确定性:数字化变更颠覆和改变了领导者曾经仰仗的思维方式、结构和实践经验,其结果就是形成了复合不确定性这种颠覆性力量。主要的不确定性蕴含于三个领域:技术、文化、制度。

边界模糊化:数字世界与现实世界的不断融合成CPS不仅让人们所知行业的核心产品、经济学定理和可能性都产生了变化,还模糊了不同行业间的界限。这种效应正在向生态系统、企业、客户、产品快速蔓延。

领导者无法依靠某种单一战略方法来应对多维度的数字化变革。随着变革范围不断扩大,一切都几乎变得不确定,即使是最精明的领导者也可能失去方向。面对新一代技术+商业操作系统(AI-CPS OS:云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能)颠覆性的数字化力量,领导者必须在行业、企业与个人这三个层面都保持领先地位。

如果不能在上述三个层面保持领先,领导力将会不断弱化并难以维继:

重新进行行业布局:你的世界观要怎样改变才算足够?你必须对行业典范进行怎样的反思?

重新构建你的企业:你的企业需要做出什么样的变化?你准备如何重新定义你的公司?

重新打造新的自己:你需要成为怎样的人?要重塑自己并在数字化时代保有领先地位,你必须如何去做?

子曰:“君子和而不同,小人同而不和。” 《论语·子路》

云计算、大数据、物联网、区块链和 人工智能,像君子一般融合,一起体现科技就是生产力。

如果说上一次哥伦布地理大发现,拓展的是人类的物理空间。那么这一次地理大发现,拓展的就是人们的数字空间。

在数学空间,建立新的商业文明,从而发现新的创富模式,为人类社会带来新的财富空间。

云计算,大数据、物联网和区块链,是进入这个数字空间的船,而人工智能就是那船上的帆,哥伦布之帆!

人工智能通过三个方式激发经济增长:

创造虚拟劳动力,承担需要适应性和敏捷性的复杂任务,即“智能自动化”,以区别于传统的自动化解决方案;

对现有劳动力和实物资产进行有利的补充和提升,提高资本效率;

人工智能的普及,将推动多行业的相关创新,开辟崭新的经济增长空间。

新一代信息技术(云计算、大数据、物联网、区块链和人工智能)的商业化落地进度远不及技术其本身的革新来得迅猛,究其原因,技术供应商(乙方)不明确自己的技术可服务于谁,传统企业机构(甲方)不懂如何有效利用新一代信息技术创新商业模式和提升效率。

“产业智能官”,通过甲、乙方价值巨大的云计算、大数据、物联网、区块链和人工智能的论文、研究报告和商业合作项目,面向企业CEO、CDO、CTO和CIO,服务新一代信息技术输出者和新一代信息技术消费者。

助力新一代信息技术公司寻找最有价值的潜在传统客户与商业化落地路径,帮助传统企业选择与开发适合自己的新一代信息技术产品和技术方案,消除新一代信息技术公司与传统企业之间的信息不对称,推动云计算、大数据、物联网、区块链和人工智能的商业化浪潮。

给决策制定者和商业领袖的建议:

超越自动化,开启新创新模式:利用具有自主学习和自我控制能力的动态机器智能,为企业创造新商机;

迎接新一代信息技术,迎接人工智能:无缝整合人类智慧与机器智能,重新

评估未来的知识和技能类型;

制定道德规范:切实为人工智能生态系统制定道德准则,并在智能机器的开

发过程中确定更加明晰的标准和最佳实践;

重视再分配效应:对人工智能可能带来的冲击做好准备,制定战略帮助面临

较高失业风险的人群;

开发人工智能型企业所需新能力:员工团队需要积极掌握判断、沟通及想象力和创造力等人类所特有的重要能力。对于中国企业来说,创造兼具包容性和多样性的文化也非常重要。

新一代技术+商业操作系统(AI-CPS OS:云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能)作为新一轮产业变革的核心驱动力,将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量,并创造新的强大引擎。

重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,形成从宏观到微观各领域的智能化新需求,催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。引发经济结构重大变革,深刻改变人类生产生活方式和思维模式,实现社会生产力的整体跃升。

新一代技术+商业操作系统(AI-CPS OS:云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能)正在经历从“概念”到“落地”,最终实现“大范围规模化应用,深刻改变人类生活”的过程。

产业智能官 AI-CPS

用新一代技术+商业操作系统(AI-CPS OS:云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能),在场景中构建状态感知-实时分析-自主决策-精准执行-学习提升的认知计算和机器智能;实现产业转型升级、DT驱动业务、价值创新创造的产业互联生态链。

长按上方二维码关注微信公众号: AI-CPS,更多信息回复:

新技术:“云计算”、“大数据”、“物联网”、“区块链”、“人工智能”;新产业:“智能制造”、“智能驾驶”、“智能金融”、“智能城市”、“智能零售”;新模式:“案例分析”、“研究报告”、“商业模式”、“供应链金融”、“财富空间”。

本文系“产业智能官”(公众号ID:AI-CPS)收集整理,转载请注明出处!

版权声明:由产业智能官(公众号ID:AI-CPS)推荐的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。联系、投稿邮箱:erp_vip@hotmail.com