美国新当选总统唐纳德·特朗普尚未完成首周任期,就于2025年1月27日签署行政令,宣布参照以色列"铁穹"系统打造美国本土导弹防御体系。鉴于美国领土面积是以色列的445倍,该计划对工业体系与经济承受力构成重大技术挑战。国防部长皮特·赫格斯正制定项目细节(需在60日内提交系统架构方案),试图解析这个被称作"金穹"的美国版铁穹可能的技术形态。

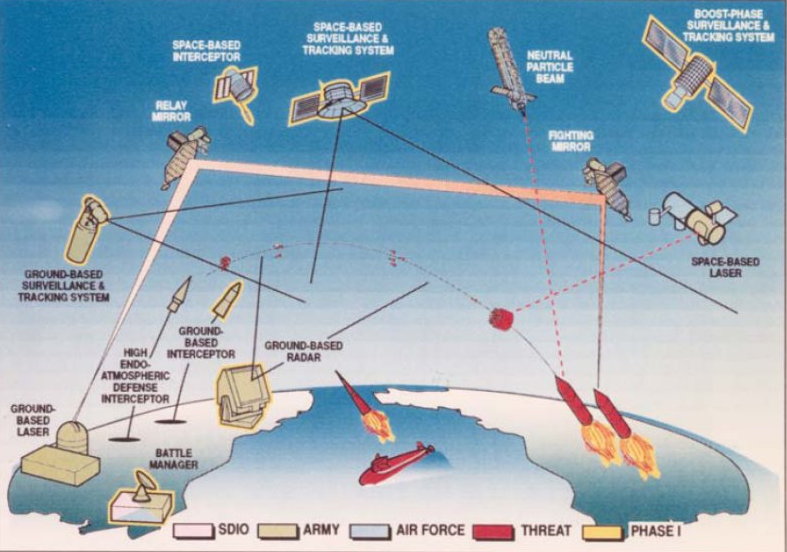

冷战时期的早期导弹防御概念:战略防御计划(SDI)

战略防御计划(SDI)是罗纳德·里根政府于1983年提出的综合导弹防御项目,其终极目标是建立包含天基拦截系统的全面防御体系,实现美国全境覆盖。该计划最初由弹道导弹防御组织(BMDO)负责管理。

1983年SDI预算获批后,研究立即启动。天基导弹防御系统不仅限于轨道拦截卫星部署,而是探索多种对抗弹道导弹飞行阶段的技术路径。

SDI初期,美国曾考虑在地球轨道部署配备常规防空导弹的拦截卫星星座。此概念延续了1960年代提出的"弹道导弹助推段拦截系统(BAMBI)"设想,即部署配备导弹的天基拦截器(SBI)在太空摧毁弹道导弹。但因1960年代限制太空武器部署的国际条约签署,BAMBI未获实施。SDI研发初期重新审视该方案时,可行性研究暴露多项缺陷,最终导致"智能卵石"天基拦截器项目终止。

首先,卫星系统研发与部署成本过高;其次,违反美国主导制定的1967年《外层空间条约》核心条款。这些因素促使BMDO转向其他天基防御技术研发。

SDI考虑的主要替代方案包括激光武器、电磁武器、超高频武器与动能反制措施。导弹拦截器虽被视为可靠且成本可控的技术,但在SDI后期被建议部署于地面与空中平台而非太空,例如新型陆基反导系统及战斗机搭载的空天拦截系统。这意味着在SDI后期阶段,导弹拦截器被定位为最后防线,而早期研发重点聚焦于激光卫星等前沿技术。

图:早在上世纪80年代,美国就探索在卫星部署激光武器拦截弹道导弹的可能性。

SDI计划针对天基激光武器提出多种方案:

-

X射线激光:通过核爆在运载器内部特殊核棒中产生电离等离子体,利用爆炸初期的强X射线形成定向激光束。这种名为"神剑"的核激光导弹为规避《外空条约》限制,设计为潜艇发射模式——在侦测苏联导弹升空瞬间立即发射。但因需在太空实施核爆且技术复杂,该概念最终终止。

-

中红外先进化学激光(MIRACL):计划部署于代号"战星"的轨道站,通过化学反应生成激光脉冲攻击导弹壳体。地面测试显示2.2兆瓦激光可摧毁1公里外的导弹模型,但射程不足促使持续升级,直至1993年SDI计划终止。

-

轨道反射镜系统:通过地面激光站发射光束,经轨道镜面反射实施打击。该方案虽成本最低,但面临重大技术障碍——受大气吸收与距离影响,地面激光站需产生至少1,000吉瓦初始能量,需建造专用核电站支持,否则可能瘫痪全美电网。

SDI十年间还开发:

• 中性粒子束武器:近光速亚原子粒子流破坏导弹制导系统

• 电磁轨道炮:定向发射高能电磁辐射

• 钨弹幕:核爆释放钨弹丸形成拦截网

另一项独立研发的动能武器概念以"自动寻的覆盖实验(HOE)"为代表,该项目由洛克希德公司于1970年代开发。该方案提出通过12-15公里/秒的极速碰撞使核弹头失效的动能拦截系统。HOE动能拦截弹配备直径4米的伞状机械扩展结构,该装置在进入太空后展开。其核心缺陷在于杀伤范围仅限于伞面覆盖区域,这要求系统必须配备当时技术难以实现的超精密目标追踪体系。

HOE共进行四次测试:前三次均告失败,第四次测试据称于160公里高度成功拦截"民兵"洲际弹道导弹。但在1993年发文质疑此次测试结果,指控测试数据被篡改以获取额外资金并延续项目周期。该指控引发政府调查,五角大楼官员向国会承认确实修改了部分测试数据,但坚称这些调整"未对系统整体效能评估造成实质性影响"。

图:价值数百万美元的伞状装置:HOE动能武器拦截弹道导弹概念模型

来源:wikipedia.org

第四次HOE测试的数据造假事件,成为战略防御计划(SDI)十年发展历程的典型例证。当前部分研究者认为,该计划的核心目标并非实际部署天基导弹防御系统,而是旨在诱使美国主要战略对手苏联陷入经济消耗型技术竞赛。尽管SDI是否真以此为目标尚无定论,但明确事实是:该计划实施期间苏联解体消亡。两年后的1993年,因"威胁消失"该计划宣告终止。

据估算,美国在SDI十年间累计投入1000亿至2000亿美元。尽管部分项目确属无效耗资,但仍有技术成果为现代天基防御体系奠定基础。2019年新成立的太空发展局(SDA)重新启用了SDI在1980年代提出的多项技术原则,印证其技术理念的延续性。

小范围领土的导弹防御:关岛案例研究

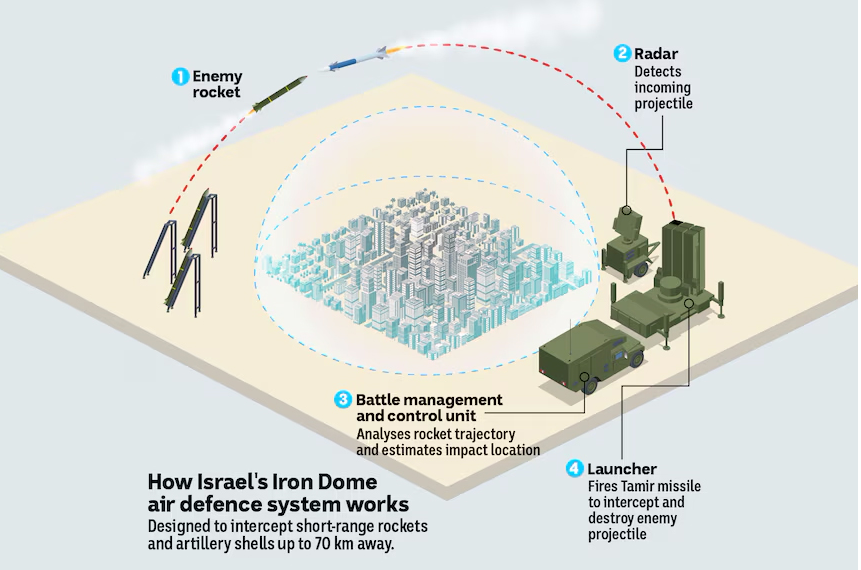

以色列"铁穹"导弹防御系统的独特之处在于其覆盖区域相对有限。单套铁穹单元可防护388.5平方公里(150平方英里)范围。对于总面积仅2.2万平方公里的以色列而言,通过战略部署少量铁穹单元即可实现全国导弹防御。

图:艺术家绘制的铁穹系统保护以色列城镇示意图(贾罗德·范克豪泽/ABC新闻)

来源:ABC新闻图表/Jarrod Fankhauser

美国本土显然无法采用类似系统——其部署成本将高达数千亿乃至数万亿美元。但"穹顶"概念适用于保护美国海外飞地,例如距离台湾约3000公里的关岛。若与大国爆发武装冲突,该岛将成为美军区域海空力量的核心支点。

- 防御体系构建历程

关岛导弹防御需求始于1990年代苏联解体后,美国战略重心转向朝鲜与伊拉克。这座543.9平方公里的太平洋岛屿设有安德森空军基地与阿普拉港海军基地。2024年末,美国导弹防御局(MDA)成功测试专为关岛设计的"宙斯盾"新型中段拦截系统,可打击太空飞行阶段的导弹。为追踪威胁,美海军部署陆军AN/TPY-6雷达站。

同期测试验证了"末段高空区域防御系统"(THAAD),负责拦截再入大气层的弹道导弹末段飞行。防御链末端是自1982年服役的"爱国者"系统,其在乌克兰战场成功拦截俄军机动高超音速导弹,证明持续有效性。

图:2011年NASA EO-1卫星拍摄的关岛影像

来源:NASA

- 增强型一体化防空反导系统(EIAMD)

THAAD、宙斯盾与爱国者共同构成关岛EIAMD体系,实现对包括机动高超音速武器在内的全谱系导弹防护。关岛成为类似铁穹的成功案例,但该效能仅适用于有限地理区域。

尽管具备全方位威胁追踪能力(岛屿防御关键要素),EIAMD仍是地基系统。虽然导弹防御局宣称部分功能依赖"0批次"卫星数据,但天基资产尚未深度整合。此外,完成关岛全岛部署预计需长达10年。

未来发展方向

五角大楼高层已明确认知:对抗现代导弹威胁需构建包含天基组件的多层拦截体系,不仅用于追踪,更需实现能力。这种系统将成为美国维持战略优势的核心要素。

天基拦截器的可行性

确立"金穹"系统的行政令明确指出,美国正考虑部署"高超音速与弹道导弹太空传感器层、分布式天基拦截器、扩展型天基战斗机架构、导弹齐射预发射防御能力、非动能反导能力,以及低空与末段拦截能力"。

本文聚焦天基拦截器部署潜力。

特朗普1月签署的行政令文本强烈暗示,美国正重新评估其禁止在太空部署常规武器的立场。需着重指出,此前阻碍此类武器部署的技术障碍已获重大突破。得益于可重复使用火箭与甲烷燃料的应用,天基拦截器不仅具备现实可行性,且成本显著降低——当前近地轨道载荷投送费用已大幅削减。

主要障碍在于美国根据《外层空间条约》(1967年签署)等国际协定承担的法律义务。分析人士警告,若美国部署天基拦截器,可能触发中俄对等反应,导致太空防御系统军备竞赛。值得注意的是,近期导弹防御报告指出俄罗斯已"保留并反导系统(原为保护莫斯科免受美国核打击设计)"。

现实情况是:美国战略对手已掌握新一代导弹技术,而现有反导体系难以应对。

- 非传统天基武器替代方案

除常规武器外,激光打击系统与中性粒子束武器构成潜在选项。此类技术可利用电磁脉冲对抗导弹威胁。天基系统研发概念可追溯至特朗普2018年首任期内,时任国防部研发工程副部长迈克尔·格里芬曾预言,新一代非常规天基反导武器或于数十年内服役。

1989年美国开展中性粒子束(NPB)发射器试验,发现中性粒子流可精确摧毁发射井/潜艇等平台刚升空的导弹。天基拦截器核心优势在于能打击导弹助推段(通常持续3-4分钟),此时导弹无法实施机动(如高超音速武器)或释放诱饵(如部分弹道/巡航导弹末段能力)。

但此快速反应特性亦成致命弱点——留给探测、验证与拦截的时间窗口极短。即便预警卫星30秒内识别发射,天基防御系统仅余150-210秒追踪弹道并摧毁目标。

- 部署条件与成本分析

美国企业研究所(AEI)高级研究员托德·哈里森分析指出:部署1900枚天基拦截器星座需耗资110-270亿美元,且仅为多层全球反导体系的组成部分,整体预算将更为庞大。天基弹道导弹拦截系统需满足两大条件:

- 数量充足

- 部署于600公里以下的近地轨道以确保反应速度

- 战略博弈与技术挑战

美国当前面临的关键抉择在于:是否突破《外层空间条约》限制,开启天基武器化进程。此举或将重塑全球战略平衡,但同时也使美国暴露于太空军事化引发的连锁反应风险。

"金穹"系统的主要障碍

除高昂成本外,美国"金穹"导弹防御概念面临多重挑战。特朗普政府推动仿效以色列"铁穹"打造本土防御体系的举措存在根本性误判——以色列系统设计初衷与美国需求存在本质差异。

原版铁穹主要针对短程火箭弹与炮弹拦截,而美国本土核心威胁来自洲际弹道导弹(ICBM)。这种威胁类型的根本差异使得以色列防御体系无法直接移植。此外,美国高度关注的高超音速导弹威胁,在以色列防御场景中并不存在(伊朗、哈马斯与真主党尚未掌握相关技术)。

需特别指出:任何导弹防御系统(无论地基、空基或天基)应对大规模齐射攻击时均存在固有缺陷。即便是"金穹"灵感来源的铁穹系统,在应对伊朗180余枚弹道导弹、巡航导弹与无人机混合攻击时也未能实现全拦截。技术局限性意味着所有反导体系都存在漏网风险,但在核对抗背景下,单枚突防核弹头即可引发灾难性后果。

- 本土化制造的挑战

特朗普要求全产业链本土化构成重大障碍:

• 需投入数百亿美元重建工业基础设施

• 部分组件需从零开始研发

• 高技能人才缺口制约先进传感器开发

此举预计将显著推高系统最终成本。

- 人工智能整合难题

2024年8月,通用动力信息技术公司研发部门推出"防御作战网格加速器(DOGMA)"。该系统可处理卫星与地面站海量数据,优化导弹/无人机威胁告警路径。尽管宣称能整合亚马逊云服务与星链等商业通信渠道,但实现该级互操作性需建立军民卫星统一软件标准——部分商业公司对此存有抵触。

- 战略抉择与未来走向

美国持续强化国家安全投资已成必然选择。新一代导弹防御体系的构建,既是技术攻坚,更是大国战略博弈的关键战场。

参考来源:Max Polyakov