认知战现在被看作是现代战争中自己的领域。除了由环境定义的四个军事领域(陆地、海洋、空中和太空)以及连接所有这些领域的网络领域之外,最近发生的打破地缘政治力量平衡的事件表明了这个新的战争领域是如何出现并被投入使用的。

它在全球舞台上运作,因为整个人类现在是数字连接的。它使用信息技术以及随之而来的工具、机器、网络和系统。它的目标很明确:我们的情报,既要考虑个人也要考虑团体。

攻击的定义、结构和组织是为了改变或误导领导者和操作者、整个社会或专业阶层的成员、军队中的男女,或者在更大的范围内,改变或误导特定地区、国家或国家集团中全体人民的思想。认知性侵略是无止境的。它可以有各种各样的目标,并适应正在使用的其他战略:领土征服(例如一个接壤的地区、半岛或岛屿群)、影响(选举、煽动民众骚乱)、服务中断(国家或地方行政部门、医院、紧急服务、以及卫生、水或能源供应)或运输(空域、海上咽喉...)、信息盗窃(通过非自愿披露或分享密码...)等等。

认知战是利用技术工具改变人类目标的认知的艺术,而这些目标往往不知道有这样的企图--那些被赋予反击、最小化或管理其后果的人也不知道,他们的机构和官僚反应太慢或不充分。

1 几个定义

因此,认知战是一种非常规的战争形式,它利用网络工具改变敌人的认知过程,利用心理偏差或反射性思维,并挑起思维扭曲,影响决策和阻碍行动,在个人和集体层面上都产生负面影响。

这显然与网络战(cyber warfare)的概念有关,网络战利用数字信息工具来获得控制权,改变或摧毁上述工具。然而,认知战超出了信息的范围,以个人大脑对这些信息的反应为目标。因此,它超越了涉及计算机工程、机器人技术和程序的网络战的人类后果;认知效果不是行动的副产品,而是其目标。

虽然技术工具是实现效果的媒介,但这个目标是独立于用来实现它的技术的。一种思考方式是,一方面是 "心理-社会-技术战(psychological-social-technical warfare)",另一方面是使用网络手段的 "影响战"。具体到军事方面,它涉及到使用一种战略,旨在进行战斗、监视和/或安全行动。

相关概念还有其他定义。"认知战(Cognitive combat)"与实际的、局部的和临时的使用战术工具来影响认知有关。这是在一个更大的战略内,旨在与认知目标交战。对于进攻性行动,它的特点是以骚扰为中心的方法,系统地利用弱点,而在防御性态势中,它涉及使用类似工具发展弹性和预防能力。"认知冲突 "的概念是一个可以利用的概念,当背景被普遍化,认知过程的对抗是规则。但这个概念仍有待于理论化。

2 认知战就在我们身边

一些国家和非国家行为者、机构或公司,包括恐怖组织、侵略性宗教运动等,已经在使用认知战争,并取得了或多或少的成功,而且不一定在这个名称之下。这些行为者包括为数字情报部门工作的专业和高度胜任的单位,以及从事与他人竞争的行业机构和公司,或在更常规的营销和操纵潜在客户的领域。在所有这些情况下,其目的都是为了支配、建立自己的优势,甚至是征服和破坏。今天,这些做法已经达到了这样的程度,以至于政治领导人不能再忽视其重要性。

自2017年以来,"认知战"一词在美国就被赋予了这一含义,特别是描述了一个国家或有影响力的团体可用的行动模式,以寻求 "操纵敌人或其公民的认知机制,以削弱、渗透、影响,甚至征服或摧毁它"。虽然这一广泛的任务一直构成战争艺术的一部分,但在这里我们有一门需要进一步阐明的新学科。它是与信息战相关的较新的网络技术和软实力的人类组成部分的结合,以及心理作战(或PSYOPS)的操纵方面。它们通常涉及到对现实情况的偏颇介绍,通常是通过数字改变的,目的是为了有利于自己的利益。新的通信工具现在提供了无限的可能性,为新方法和新目标开辟了道路。这种复杂性的增加应鼓励潜在的受害者发展出一种持续的复原力姿态,即使在大多数情况下,受害者通常意识到他们被攻击时已经太晚了。

这种认知战的方法已经引起了世界各地武装部队的注意,包括战略和行动两个方面,其中一些方面比其他方面更发达。它目前还没有被既定的道德考虑和理论所涵盖。随着数字战略决策助手的到来、新的作战领域以及大数据和分析技术的入侵,认知战争在信息、战争游戏和行动领域有了很大的扩展。它现在正蔓延到使用数字信息的所有领域,包括悄悄实施进攻和防御性使用、认知损耗和旨在保护目标人群的防御性措施。它是一种深思熟虑的攻击过程以及反击和预防措施的组合。

3 理论化

新的理论正在被开发出来,包括那些涉及复原力或神经科学的弱点、对认知偏见的利用和认知错误的可能性、对感知的操纵、我们的注意力如何被压倒或被引导,以及认知压力的诱发。所有这些都会对我们的精神敏锐度、社会关系和动机以及组织的效率产生可预见的后果。

这些早期的概念性努力引起了许多研究人员和军事思想家的注意。其中包括神经伦理学家詹姆斯-乔达诺(James Giordano),他将大脑描述为21世纪战场的场所,并研究了神经科学的武器化问题。戈德费恩将军指出,我们已经从消耗战转向认知战,巴纳克上校谈到了虚拟战争的概念,国防情报局的斯图尔特中将将现代战争视为认知战场,笛卡尔将军将指挥和控制战略过程描述为一个认知三角,涉及知识优势、网络信心和决策优势,所有这些都有助于指导战略以实现指挥官的目标。由于规划和开展行动的认知方面正变得越来越重要,北约盟军指挥部转型的Remanjon上校研究了人脑现在是否是终极战场。

最近,在Dean S. Hartley9和Kenneth Jobson(2021)最近出版的一本关于认知优势的书中,战争的第六个领域的理论基础得到了发展,将技术层与被视为人类智能通过技术中介的全球代表的无球层联系起来。

4 基本原则

认知战是将信息战的所有要素--包括心理学和神经科学方面,以系统学和复杂性为基础--用于军事行动。它位于迄今为止被单独管理的两个行动领域的交叉点: 一方面是心理服务和影响行动(软实力),另一方面是旨在削弱或摧毁物理信息资产的网络行动(网络防御)。这种交集使我们有可能将来自不同的科学、军事或情报界的概念和观点结合起来,带来一种跨学科的方法来研究新技术如何影响人类。

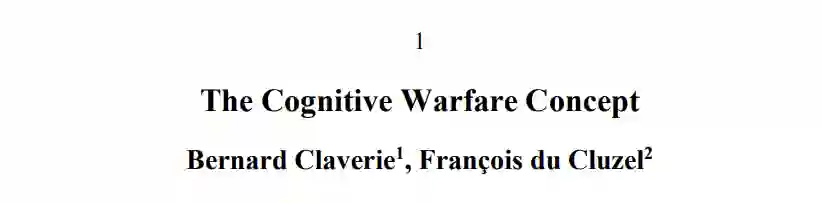

图1:认知战与心理作战的区别(包括广义上的实际心理作战和其他非动能行动,如影响行动和军民合作(CIMIC))。

主要目标不是作为战略的辅助手段,也不是不战而屈人之兵,而是通过改变观念,对敌人群体的所思、所爱或所信发动战争。这是对敌人的思维方式、思想运作方式、看待世界和发展概念思维的战争。所寻求的效果是改变世界观,从而影响其心灵的平静、确定性、竞争力和繁荣。

既定的目标是攻击、利用、降低甚至破坏某人如何建立自己的现实、他们的精神自信、他们对过程的信任以及团体、社会甚至国家有效运作所需的方法。虽然它的技术方面(网络)有些不同,但它是心理战(PSYOPS)的伴奏。

5 行动的层次

认知战可以从两个角度进行研究:一个是全球视角,一个是基于现有工具的视角。第一个观点旨在促进一种寻求操纵思想的文化,或在另一端旨在建立起复原力和全球安全。它既是为了告知和训练那些最有可能成为不怀好意的行动或意图的目标,也是为了使用认知工具来对抗这种行动。

认知层面既基于对相关参与者心理的了解,也基于对特定人群或群体的社会心理学的了解,以及文化对不同参与者的决策和理性的影响。第二个层面更具体地与认知的各个领域相关,例如包括决策/非决策二分法、认知错误和偏见、感知和幻觉、控制论和控制的缺失或丧失、影响力和软实力、心理学和网络心理学、用户和系统之间的互动、机器人和无人机、自主权和与新技术相关的伦理、 动机及其丧失(放弃和绝望),道德和价值观的冲突,心理学和宗教,在创伤后护理或有人断气后精神支持的紧迫性,网络安全和人类的可靠性,以及指挥和控制(C2)的认知方面,涉及相当多的其他考虑,包括多领域和多文化方面。

6 防御性姿态

这种认知方法不能按照传统的战争工具类别来定义,而是作为一种干扰个人或集体目标的工具,寻求在不同规模上取得效果,从单个人一直到整个社会/技术环境。

这些能力和效果可以在动能行动之前、期间和之后使用,而不在目前国际上对战争行为的定义范围之内。这些非动能行动将带来不平衡,使其管理人受益,并阻碍那些目标。但现在,它们可能成为全球、谨慎甚至隐形行动的一部分,或者是具体、精确和无法察觉的行动,或者是作为一个或几个侵略性行动的唯一组成部分,所有这些都要求我们了解所带来的危险,以及如何发展防御技术和有效的威慑选择或处理后果的方法。

7 向人类领域迈进?

有什么后果?信息时代已经演变成了一个网络时代,因为世界越来越多地被其相互联系所定义。随着我们的物理、数字和精神角色在这些人类增强网络中的融合,这种演变变得越来越复杂。它们是人类领域的典型,解决复杂问题的能力取决于信息如何被代表、理解和发展。这个领域必须考虑到参与决策的人或应用规则和程序时的优势、局限性、脆弱性和多样性。

从防御的角度来看,挑战是多方面的:无论它们是否涉及确保个人的认知安全,促进国家结构的有效运行,建立和保持认知优势以采取果断行动或提高竞争力,开发和认证智能系统或人工智能系统的性能,旨在增强人类劳动,提高人类-自治团队(HAT)的集体智慧,改善复杂和共享决策。保证人类领域的优势将需要新的方法,能够更好地结合人类和技术,同时管理技术和心理后果。

8 行动手段

在过去的二十多年里,数字工具的设计已经考虑到了用户的差异和特点,以鼓励他们自发地使用。这使得一些人开始思考如何操纵这些指导性的方法,以使人类用户在系统中得到更大的整合。其目的已经从促进用户体验变成了教唆甚至支配用户的行为方式。

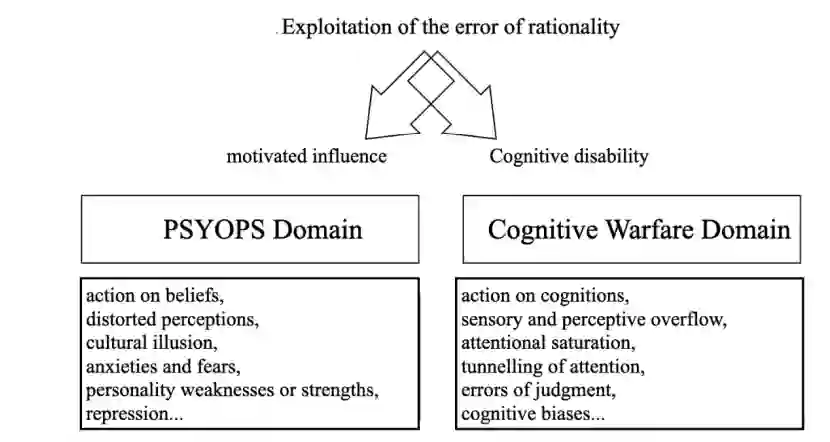

图2:人类和技术领域的互补性以及它们与其他领域的互动方式

从攻击者的角度来看,最有效的行动--尽管是最难执行的--是鼓励使用能够破坏或影响敌人认知过程的各个层面的数字工具。各个决策阶段都是目标,首先是如何接受信息,这可能会被淹没,然后是如何过滤信息,这可以通过改变表征的构建方式、影响记忆存储、导致不适当的决定或通过瘫痪行动并使其难以改变目标来绕过。这些阶段中的每个阶段现在都被理解、编纂,甚至被数字工具所取代。因此,它们可以成为目标。

后果可以在三个潜在的层面上发现:(i)对心理、关系、动机层面的影响,或通过播种怀疑或巩固确定性,或造成慢性后果,(ii)在网络领域,通过直接将人类的错误因素化或诱发,来影响网络、其携带的信息或人类系统界面,(iii)或直接针对个人认知能力,特别是那些认知能力被长期改变的人。

随着我们对可穿戴技术和连接物体的开发,特别是随着增强型士兵的出现,这些新工具的内化可能会带来新的维度,这种战争将会出现。

9 利用移动网络能力为未来做准备

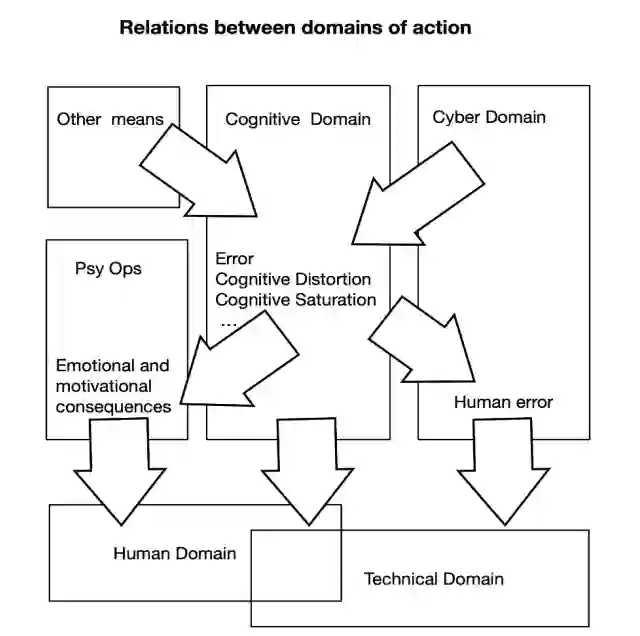

NBIC是一个科学项目,汇集了四个以往不同的领域:纳米技术(纳米机器人技术、纳米传感器、纳米结构、能源...)、生物技术(生物基因组技术、CRISPR-Cas9、神经药理学...)、信息技术(计算机科学、微电子...)和认知技术(认知科学和神经心理学)。在美国国防部的鼓励下,该项目于2002年正式成立,随后被主要国际机构和一些国家采纳,以汇集未来的技术。

图3:美国国防部在Roco和Bainbridge报告(2012)中定义的融合技术。

其目的是鼓励开发工具,并通过人类技术方法来适应或改进人类,以发展一个混合的人的系统,以满足健康、安全、防御的目标,并为特定的生物环境(太空、海洋、沙漠等)做好准备。今天,这个项目已经导致了部分领域的融合,主要是通过配对信息技术和健康纳米技术、新的化学认知增强剂、嵌入式电子设备等。最终的目标是,它将导致增强的人类操作者(甚至是混合操作者),注入放大物质或纳米技术,提供信息的弹性和优势。一些增强型士兵项目已经在进行中。

当然,信息可能意味着网络威胁和信息失真或操纵。联网的大脑,特别是士兵的联网大脑,将导致进攻和防御形式的 "认知战"。许多作家已经想象了可能出现的威胁。他们中的大多数仍然是科幻小说,但一些项目正受益于真实的资源,被编程,在某些情况下被测试,例如神经计算植入物和感知增强技术混合体(视觉和听觉),甚至是基因组的修改。

除了与盟国或竞争国使用的认知战争有关的传统和现有的威胁,或那些可能由非官方实体(如恐怖分子或寻求文化或宗教统治的实体)开发的威胁,我们需要思考NBIC的未来,以及它如何通过分散注意力、饱和或甚至接管和修改目标来影响人类的认知。我们还应该提到这些植入物的陈旧性和利用问题。

10 结论

网络世界现在包罗万象,无时不在,没有它提供的工具,就无法执行任何决定或行动。这显然会影响到使用这些工具的人的认知,并将在各个层面上影响个人和团体,既包括心理上的人为后果,也包括技术上的人为错误影响系统。这是一个快速发展的领域,新的路径不断推倒我们知识的极限,以及可能开发的潜在用途。我们必须努力预测未来技术产生的威胁,并进一步了解今天正在开发的技术。

这些威胁越来越常见,其后果往往会产生全球影响,这就要求北约及其成员国思考认知战争的不同层面。预测它们将意味着获得超越被动姿态的手段。如果军队仍然是被动的,它将导致失去对当今军事战略至关重要的技术主动权。