1.0 引言

作为概念而言,无人机作战远非21世纪所独有。多年来,无人机的用途、目标与应用范围已发生转变。从军事侦察工具、精确打击平台和“刺客”无人机,它们如今已演变为大规模生产、廉价、可自制的致命机器。这一转变在此过程中显著标志着现代战争的演进。从国家拥有的利基资产到全球冲突中的核心参与者,无人机已发展为全球行动中的典型要素。无人机的大规模扩散、其商业发展以及大规模生产能力的显著飞跃在这一演进过程中扮演了至关重要的角色。然而,同样关键的是战争性质的演变——从冷战时期的非接触式行动与情报、监视与侦察,到全球反恐战争时代的反叛乱式行动、先进战术侦察与精确打击,再到中小型力量竞争中的廉价大规模量产战力倍增器——这一切都标志着无人机作为未来战场关键组成部分的崛起。无人机的应用与21世纪的作战领域一样多种多样。复杂的城市环境、广阔战线作战、电子战、海战、空对空及防空功能,都因这些小型精密平台的使用而变得更加复杂。无人机融入常规行动及大国军备竞赛,已提升了该工具在作战现实讨论和政策制定圈子中的地位。

本文将探讨无人机的历史与显著应用案例。还将审视无人机作战的核心原理及关键应用,例如无人机蜂群。最后,将审视无人机作战的地缘政治维度,以及这一快速演变的作战手段的未来。

2.0 无人机作战的起源与演变

2.1 无人机作战的早期实验

最早的无人机实验可追溯至第一次世界大战末期。当时美国和英国政府研发了首批无人飞行器。美国的型号名为“凯特灵飞虫(Kettering Bug)”,它是一种无人驾驶的空中鱼雷,于1918年10月首次飞行。英国的“空中靶机(Aerial Target)”,一种小型无线电控制飞机,于1917年3月首次测试。第二次世界大战期间出现了诸如V-1飞弹(V-1 flying bomb)等技术进步。它由德国研发并在“霸王行动(Operation Overlord)”和“十字弓行动(Operation Crossbow)”中用于攻击盟军。这是一种恐怖轰炸工具,被证明在恐吓英国平民方面非常有效。法国、苏联和美国利用坠毁的V-1飞弹对该装置进行逆向工程,并生产了各自的导弹系统。这些系统在战争末期发挥了有限作用,并影响了后续使用的装置设计。早期的设计除名称外,在范围与灵活性方面均与现代无人机迥异,它们更被视为巡航导弹或其他可控射弹的前身。尽管如此,无人机的概念及其在战争中的潜在应用,可以说正是源于这个时期。

2.2 冷战侦察时代

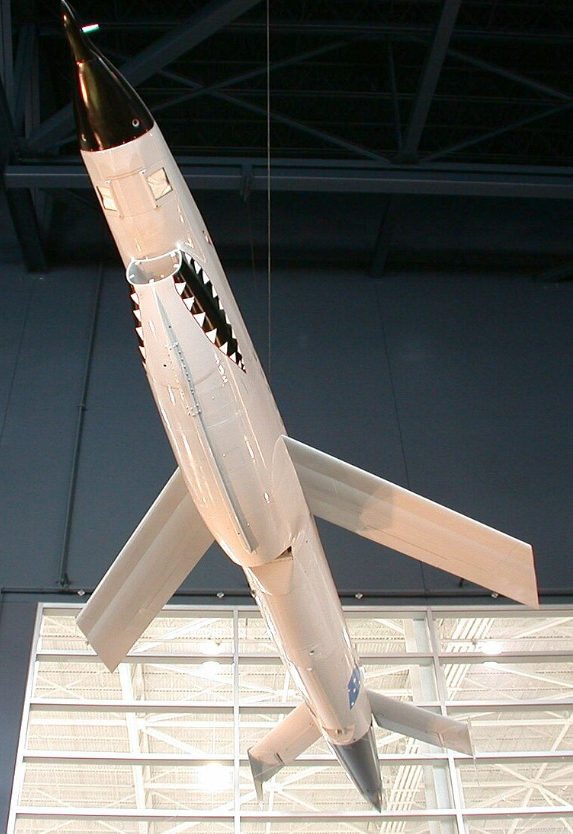

冷战期间,无人机成熟为不可或缺的侦察工具,尤其适用于对有人驾驶飞机而言风险过高的任务。美国在越南上空广泛使用了“瑞安147型‘闪电虫’(Ryan Model 147 ‘Lightning Bug’)”无人机,执行了数千架次任务。从20世纪60年代中期起,诸如“洛克希德D-21(Lockheed D-21)”等先进项目探索了超音速、高空自主飞行。

图:“瑞安147型‘闪电虫’(Ryan Model 147 ‘Lightning Bug’)”无人机

苏联也开发了本国对应的系统用于战场侦察,例如20世纪70年代和80年代的“图-141(Tu-141)”和“图-143(Tu-143)”无人机。这些无人机在现代冲突中仍偶尔出现。

图:“图-141(Tu-141)”无人机

在欧洲,法国研制了早期具备攻击能力的无人机,如“CT20”无人机,这凸显了两方对无人作战潜力的共同兴趣。这些项目既揭示了无人作战空中载具(UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle)概念的前景,也暴露了该时代在制导、数据链和生存能力方面的局限。

2.3 后9/11时代与精确打击时期

20世纪90年代,无人机发展为精确打击平台,一个显著的例子是美国的“MQ-1捕食者(MQ-1 Predator)”无人机在巴尔干地区行动期间加装了“地狱火(Hellfire)”导弹。9/11事件后,武装无人机成为美国在阿富汗、巴基斯坦及其他地区反恐行动的核心。它们根据《美国法典(United States Code)》第50条(中央情报局)秘密行动授权和第10条(美军)军事授权,提供了持久的情报、监视与侦察(ISR)以及低风险的打击选择。近年来,“MQ-9死神(MQ-9 Reaper)”无人机扩展了这些能力,塑造了公众将无人机与定点清除划等号的看法。这一时期标志着无人作战空中载具(UCAV)在作战中的主流化,但也引发了关于合法性、主权和平民伤亡的辩论。

图:“MQ-9死神(MQ-9 Reaper)”无人机

这个时代证明了无人系统通过执行以往仅能由有人驾驶飞机承担的长时程“监视到打击”任务来重塑战略的能力。

2.4 从国家垄断到大规模扩散

到2010年代,以“大疆创新(DJI)”等制造商引领的消费级无人机技术进步,使得小型、高性能的无人机(UAV)得以广泛普及。国际与非国家行为体迅速将相对廉价的商用无人机改造用于侦察和简易攻击。无人机作战不再局限于国家军队。这种“扩散化”模糊了民用和军用之间的界限。私营研发和初创公司迅速扩大了硬件和软件市场。与此同时,国家驱动的扩散加速。伊朗开发了如“见证者-136(Shahed-136)”之类的巡飞弹(loitering munition),这些武器如今在乌克兰和中东部署。俄罗斯在战时压力下从进口转向大规模生产本国设计。

图:“见证者-136(Shahed-136)”巡飞弹

商业创新和国家支持的扩散共同推动了一个时代的到来,在此时代中,无人机成为战略平衡器。无人机为非正规力量、受制裁制约的军队、甚至犯罪集团——例如中南美洲的贩毒组织——提供了获取空中资产的能力。

3.0 作战中的显著应用

3.1 2020年纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突

在2020年的纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中,阿塞拜疆使用了巡飞弹,特别是以色列制造的“哈洛普(Harop)”。它们通过追踪辐射源瞄准并摧毁了亚美尼亚的防空雷达,有效地为其他空中行动打开了缺口。这对S-300和SA-8“黄蜂(Osa)”等苏联时代系统被证明是决定性的。从战略上讲,这使得阿塞拜疆在冲突早期就建立了空中优势。

图:“哈洛普(Harop)”无人机

与此同时,土耳其的“拜拉克塔TB2(Bayraktar TB2)”无人作战空中载具(UCAV)在亚美尼亚后方纵深执行“猎人-杀手”任务,摧毁了坦克、火炮和多个防空设施——包括多达12套“黄蜂(Osa)”系统。

图:“拜拉克塔TB2(Bayraktar TB2)”无人机

这些无人机平台共同带来了重要优势。亚美尼亚部队无法躲避高分辨率空中监视,往往在做出反应之前就被消灭。成本效益高的打击能力与持久的情报、监视与侦察(ISR)相结合,有助于改变战场平衡,并加速现代空战范式的转变,展示了廉价无人系统能够带来真正的战略胜利。

3.2 俄乌战争

在乌克兰,无人机已成为高精度ISR和火炮校射不可或缺的工具,商用四旋翼无人机和无人机构成了“传感-射手”回路,显著提高了2024年至2025年间的火炮命中率。与此同时,搭载PG-7榴弹或聚能装药战斗部的第一人称视角(FPV)“神风”无人机得以直接攻击坦克、火炮、后勤车队甚至单兵,将低成本平台变成了致命武器。在海战领域,乌克兰使用了“乌尔苏拉(Ursula)”等小型无人水面艇(USV),能够运送FPV无人机从黑海或河流上攻击敌方海军资产和雷达,融合了海军侦察与攻击能力。这凸显了无人机在跨域作战中的独特性和多用途性。然而,电子战(EW)在塑造乌克兰战场上的这场无人机革命中发挥了核心作用。俄罗斯使用干扰机和欺骗设备,促使乌克兰通过模拟FPV链路、分布式视频传输、跳频、甚至通过光纤细缆进行有线控制等技术迅速适应,使无人机作战对干扰的抵抗力日益增强。或许迄今为止这场战争中无人机最重要的应用是“蜘蛛网行动(Operation Spiderweb)”。超过100架廉价的FPV无人机——部分通过基于人工智能(AI)的自主导航技术增强——被秘密运入俄罗斯纵深。它们从机场附近隐藏的容器中发射,袭击了包括图-95(Tu-95)和A-50(A-50)飞机在内的战略资产。这对俄罗斯的轰炸机队造成了毁灭性打击,并重新定义了作战人员如何利用廉价无人机在敌方领土执行纵深打击任务。

图:“蜘蛛网行动(Operation Spiderweb)”影像画面

3.3 近期无人机作战

3.3.1 加沙

以色列部队已将商用无人机——“大疆T系列(Agras)”、“御(Mavic)”和“阿瓦塔(Avata)”——改作攻击用途,包括向建筑物投掷爆炸物和监视行动区域。有一起事件中,一架改装的T系列(Agras)无人机在贾巴利亚一所改建为援助点的学校100米范围内投下炸弹,说明了民用级无人机如何在密集的城市战中被武器化。

3.3.2 苏丹

在苏丹内战中,无人机已成为更广泛力量投送的核心。苏丹武装部队(SAF)实施了超过280次无人机打击——大部分在喀土穆及周边地区——而快速支援部队(RSF)则部署了蜂群攻击,甚至使用自杀式无人机袭击了像苏丹港和红海地区这样的偏远地点。一次重要的升级发生在2025年1月24日,快速支援部队的无人机袭击了法希尔的沙特妇产教学医院,造成至少70名平民死亡。

3.3.3 泰国-柬埔寨

2025年泰国-柬埔寨边境冲突标志着东南亚国家间使用无人机的最早案例之一。泰国部署了国产武装无人机向柬埔寨军火库和火箭发射系统投掷迫击炮弹,而柬埔寨当局报告称无人机侵入其文化遗产附近的领空。这种“乌克兰式”的无人机运用显示了无人系统日益增长的存在,即使在传统上常规的区域冲突中也是如此。

4.0 无人机作战的核心原理与能力

无人机作战及其在作战环境中的其他应用,具有四个关键方面的特征:ISR功能、打击能力、电子战角色、人工智能(AI)集成。

4.1 情报、监视与侦察(ISR)

ISR仍然是无人机的关键作用,能够在不让飞行员暴露于风险的情况下进行持久监视。高空长航时系统,如美国的“RQ-4全球鹰(RQ-4 Global Hawk)”和“MQ-9死神(MQ-9 Reaper)”,提供广大区域的战略情报。另一方面,小型战术无人机,如“RQ-11大乌鸦(RQ-11 Raven)”或“大疆御(DJI Mavic)”,为地面部队提供实时战场感知。

图:“RQ-11大乌鸦(RQ-11 Raven)”无人机

在乌克兰,即便是商用无人机也将“传感-射手”周期缩短至分钟级,从而提高了火炮效能。具有ISR能力的无人机也重塑了海战。海上无人机能够在沿海和有争议水道进行侦察。无人机收集的数据不仅支持战术行动,还输入更广泛的情报生态系统,实现“生活模式”分析和目标开发。然而,电子战(EW)日益威胁着ISR无人机的效能,其可以干扰通信、阻塞GPS信号或劫持控制信号。因此,ISR领域正在向自主导航、强化数据链和不依赖卫星的定位系统演进。

4.2 打击与巡飞弹

无人机现在也是打击任务的核心,从可重复使用的军用级UCAV,如“MQ-9死神(MQ-9 Reaper)”或中国的“攻击-11(GJ-11)”,到一次性巡飞弹,如以色列的“哈洛普(Harop)”或伊朗的“见证者-136(Shahed-136)”。巡飞弹和打击无人机是一种独特的工具,它们结合了ISR无人机的监视能力和精确制导弹药的精确打击作用。这使得操作员可以在战场上空盘旋数小时,在战术时机适当时再实施攻击。

图:“攻击-11(GJ-11)”无人机

在乌克兰,大量使用更商业化的FPV无人机展示了廉价、简易的系统如何能够大规模地摧毁昂贵的坦克和坚固阵地。它们的扩散正在改变战争的成本,迫使军队思考昂贵的装甲在面对廉价打击无人机蜂群时是否可行。与此同时,国家项目正在开发能够携带更重有效载荷(包括精确制导炸弹)的大型UCAV,以弥补无人机与传统攻击机之间的差距。然而,打击无人机仍然容易受到先进防空系统的攻击,特别是在激烈争夺的空域作战时。这种脆弱性反过来又刺激了隐身技术、电子对抗和蜂群战术方面的创新,以压制防御。

4.3 电子战与反无人机系统

无人机作战已与电子战密不可分,并处于无人机与各种形式对抗措施之间持续不断的适应循环中。在乌克兰,俄罗斯广泛使用干扰机,迫使乌克兰部队迅速适应,试验跳频控制系统、自主导航和强化通信链路,包括光纤有线解决方案。反无人机(C-UAS)措施多种多样:动能方式包括霰弹枪、高射炮、导弹甚至无人机对无人机的拦截;非动能措施包括电子战干扰、GPS欺骗和定向能武器。战场上日益密集的无人机推动了分层防御系统的发展,将远程雷达和导弹与近程电子战和点防御武器集成。即使是先进军队也在努力应对反无人机战争的经济性,因为用价值10万美元的导弹击落一架廉价的四旋翼无人机是不可持续的。这一挑战刺激了对低成本对抗措施的需求,例如反无人机步枪、捕网和紧凑型激光系统。最终,反无人机正在崛起为一个独立的作战域,各国军队投入资源以在进攻和防御上取得无人机优势。无人机也已成为电子战工具的平台。经过改装的具有电子战能力的中国“攻击-11(GJ-11)”改型和美国无人机现在执行干扰和雷达干扰行动。无人机正成为电子战中的重要组成部分,特别是在空中和海上领域。

4.4 人工智能(AI)集成

人工智能正在通过实现更高的自主性、效率和协同来改变无人机作战。人工智能系统实时处理传感器数据,使无人机能够在无需持续人工输入的情况下识别和跟踪目标,并允许多架无人机(蜂群)的运动协同。这些能力在通信可能被干扰或中断的对抗性电磁环境中尤其有价值。大国在人工智能驱动的蜂群技术方面投入巨大,旨在部署能够压制敌方防御的大规模自主无人机。美国的方案强调有人-无人编组(MUM-T),其中具备人工智能的无人机通过携带传感器、干扰机或打击有效载荷来扩展有人驾驶飞机的范围。中国也试图在这一领域取得进展,开发能够作为“忠诚僚机”平台跟随有人驾驶的歼-20(J-20)战斗机的UCAV。

在乌克兰,搭载机载AI辅助目标识别功能的简易FPV无人机已经在测试中,显示了人工智能从研究实验室到战场的迁移速度之快。人工智能在缩短决策周期和扩大打击能力方面潜力巨大,但也引发了关于控制、问责和遵守国际人道法的严重关切。

5.0 无人机蜂群

5.1 何为蜂群?

无人机蜂群不仅仅是无人机的规模化使用;其定义在于平台间的网络化协同与分布式智能。虽然如乌克兰战场所见的大规模无人机运用可以压制防御,但这本质上是传统作战的升级版。相比之下,无人机蜂群被概念化为集体行动,每个单元实时通信并根据其他单元的行动进行调整。这种自主性使得蜂群即使在某些个体无人机被摧毁或与操作员及其他无人机切断联系时,仍能继续运作。基于自然系统(如鸟群或昆虫群)建模的算法,能够实现自适应编队、集体目标选择和共享传感等涌现行为。此类能力创造了一个整体大于部分之和的系统,提供了单一无人机无法比拟的韧性和灵活性。蜂群与大规模使用的区别至关重要。后者已在改变战争形态,但前者代表了一次颠覆性飞跃,可能重新定义空中力量条令。

5.2 作战角色

无人机蜂群可能扮演多种作战角色。最受期待的应用之一是饱和打击,即数十或数百架无人机从多个方向同时攻击以压制防空系统。除此类打击外,蜂群还可用作分布式传感器网络,实现对战场环境的全面测绘、目标探测,并向指挥系统输入增强的实时情报。另一角色是电子战(EW)干扰,蜂群无人机可作为分布式天线阵列,破坏敌方的通信、雷达或GPS。海战场景突显了其进一步潜力,蜂群可压制舰船、迷惑瞄准系统,并迫使对手消耗昂贵的拦截弹。在城市环境中,蜂群可以以人员或大型系统无法实现的方式清剿建筑物和侦察地下空间。通过兼具进攻和支援功能,无人机蜂群可成为未来作战中高度多用途的工具。

5.3 技术挑战

尽管技术进步迅速,但在实现全面作战部署之前,蜂群技术仍面临重大挑战。通信仍是主要障碍,因为存在激烈对抗的电磁环境可能中断链路,迫使系统依赖去中心化的自主性。实现足够的人工智能(AI)自主性本身也存在困难,特别是在平衡自主性与控制权、以及确保遵守交战规则方面。随着蜂群规模扩大,防止无人机相互碰撞或干扰也变得越来越复杂。能源和续航力也是限制因素,小型无人机有限的飞行时间制约了持续的蜂群作战。将蜂群整合到更广泛的指挥与控制结构中,是另一个尚未解决的问题,尤其是在确保操作员能够下达意图而不必对单个无人机进行微观管理方面。最后,对手的对抗措施——从定向能武器到电子战干扰——可能利用赋予蜂群优势的互联性来对付它们。在蜂群从演示验证阶段迈向夺取战场主导地位的工具之前,克服这些挑战至关重要。

6.0 战略与地缘政治视角

全球无人机生态系统正沿着战略竞争的路线分化。美国正在推行有人-无人编组(MUM-T)和“忠诚僚机”概念,以扩展高端空中力量。俄罗斯正在将电子战密集的战场空间武器化,以削弱通信链路和GPS。中国部署更具隐身性的无人作战空中载具(UCAV)。最后,非国家行为体利用廉价的商业技术加上国家支持,以达成超出自身实力的效果。这种分化将塑造争议地区的作战条令、预算、出口管制和升级动态。

6.1 美国

华盛顿的下一代方案是将有人驾驶战斗机与协同作战飞机(CCA)配对,后者是成本较低、“可消耗型”的无人机,可携带传感器、干扰机或武器。美国空军(USAF)已成立一个实验单位,为CCA开发战术、训练和保障体系,这标志着从技术演示向部队设计的过渡。预算和规划文件将CCA直接与“下一代空中主宰(NGAD)”项目的“系统家族”挂钩,将有人驾驶喷气机定位为无人僚机的战斗管理器。其作战逻辑是提高杀伤、减少损失——将风险转嫁给无人机,扩大弹药库深度,并饱和反介入/区域拒止(A2/AD)环境。

6.2 俄罗斯

莫斯科将乌克兰视为无人机-电子战互动的实况实验室,用干扰、欺骗和测向覆盖战区,以切断链路并消耗无人机平台。俄罗斯部队还部署了光纤系留的FPV无人机,以规避射频干扰,这体现了战场驱动的快速适应能力。其结果是在后方区域形成了一个“遮断区”,无人机使部队轮换、伤员后送和后勤补给复杂化,从而对乌克兰的作战节奏施加压力。

6.3 中国

中国在无人机研发和商业生产领域均处于主导地位,并在无人机(UAV)和无人作战空中载具(UCAV)的作战应用方面取得了显著技术进步。中国在研发、生产和适应方面具有独特优势。“九天”无人机母舰项目以及“暗剑(Dark Sword)”和“攻击-11(GJ-11)”等UCAV项目,是中国在无人机作战技术多元化方面的杰出例证。试图整合无人机以饱和敌方防空、通过超音速和隐身无人战斗机投射力量,以及在不危及飞行员的情况下实现纵深打击能力,这既体现了无人机作战在中国条令中的地位,也展现了中国在亚洲的战略雄心。

6.4 非国家行为体

暴力非国家行为体将商用无人机、简易弹药和外部国家支持(尤其来自伊朗)组合在一起,以实现以往需要空军才能达成的效果:情报、监视与侦察(ISR)、精确骚扰和战略破袭。特别是,多份情报报告强调,有来自拉丁美洲的贩毒集团成员渗透到乌克兰的“国际军团”。根据乌克兰安全局的情报,他们获得了关于FPV无人机作战的宝贵经验。这可能导致无人机技术扩散至贩毒集团,他们将能够获得廉价的商用无人机并掌握相关技能,用于其自身的进攻或防御行动。另一方面,胡塞武装的远程单向攻击和“伊斯兰国”(ISIS)对四旋翼无人车的改造表明,廉价平台、任务套件和宽松的庇护所可以产生不对称的打击范围。这种趋势侵蚀了空中力量的垄断地位,强加了高昂的防御负担,并使升级与反应复杂化。

7.0 无人机作战的未来

7.1 下一代无人作战空中载具(UCAV)

下一代UCAV的工作沿着两条可见的轨道展开:一是大型、低可观测的打击型UCAV概念,旨在穿透先进防空系统;二是成本较低的“忠诚僚机”或可消耗型无人机,设计用于与有人机协同作战。美国的条令和预算文件明确将NGAD概念与协同作战飞机(CCA)及可消耗型僚机联系起来,以此作为增加打击纵深和降低飞行员风险的一种方式。中国和少数其他国家继续推进飞翼式隐身UCAV,旨在A2/AD环境中以成本换取生存能力。与此同时,如美国国防高级研究计划局(DARPA)等项目管理者及各军种正专注于分布式四机或更大规模的自主演示,以验证战术编组能力,而不仅仅是单机性能。隐身UCAV旨在恢复对同级对手防御体系的穿透能力,而忠诚僚机则旨在倍增作战效果并复杂化敌方瞄准。

7.2 2030年设想场景

预计到2030年可能出现的场景包括:(a)高端对手较量,隐身UCAV和忠诚僚机平台对一体化防空系统进行侦察和饱和攻击;(b)灰色地带胁迫,使用持久、低成本的无人机在战争门槛以下骚扰后勤、港口和基础设施;(c)去中心化的商业网络,使代理人或非国家行为体能够远程实施协同效应。无人机使用是稳定局势还是加剧危机不稳定性,将取决于作战条令和升级管理。俄罗斯很可能继续在其指挥结构中整合从乌克兰获得的经验教训,并侧重于在各部队集成廉价和中端无人机。预计美国将继续专注于有人-无人编组(MUM-T)开发以及与盟国的指挥集成,以便在太平洋地区进行更顺畅的作战。无人机发展脉络的统一主线包括更廉价的生产、人工智能(AI)赋能的自主性以及跨域连接能力,这些因素降低了使用门槛并使威慑复杂化。防御方若要有效,必须投资于分层反无人机系统(C-UAS)、电子战和干扰能力,同时建立完善的外交网络以应对无人机成为冲突决定因素时的升级局势。无人机网络将日益成为胁迫工具和战略模糊性的来源。

8.0 结论

无人机作战如今在大多数常规和非常规冲突中都已十分突出,从乌克兰到加沙,从苏丹到泰国皆然。不同行为体的无人机发展、条令和运用各不相同,蜂群、电子战、UCAV和ISR在讨论和计划中日益普遍。未来战争将越来越依赖无人机。无人机在作战中的普适性程度、灵活性及局限性将不断受到检验。

参考来源:greydynamics