勿忘初心 | 写在“慧眼”运行一周年之际

■ 文/刘聪展(“慧眼”卫星高能X射线望远镜分系统主任设计师)

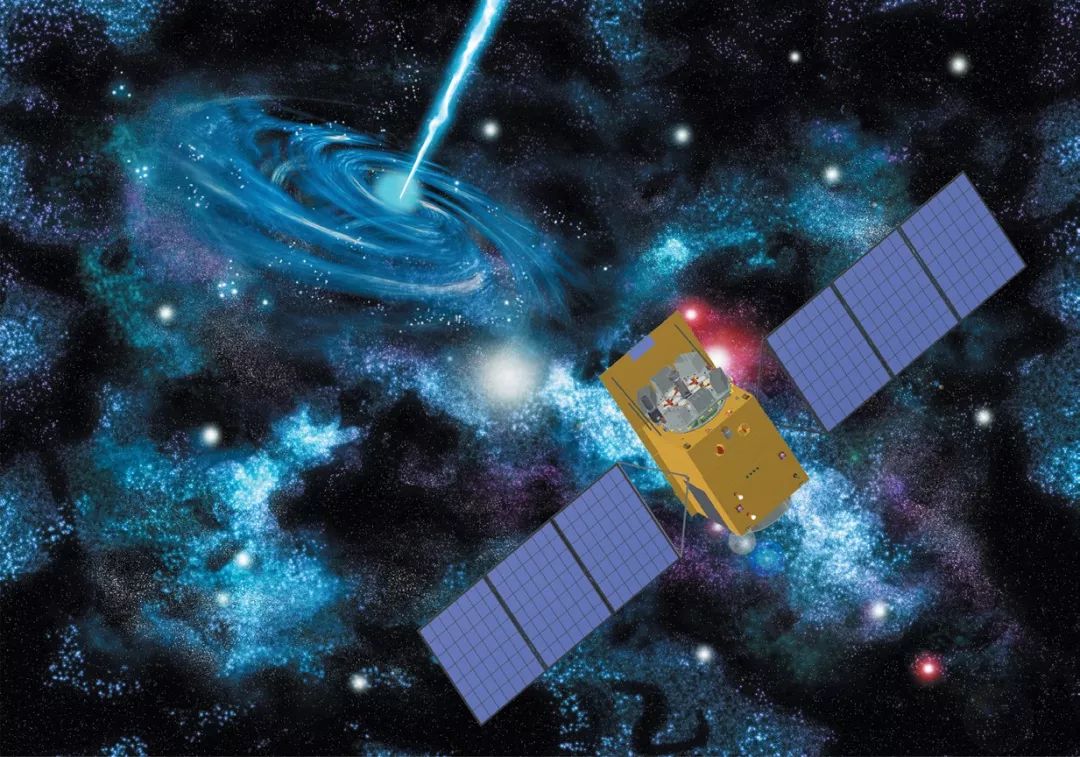

2017年6月15日上午11点,酒泉大漠深处一阵轰隆巨响,“慧眼”卫星顺利升空了。几天后,全部科学载荷正常开机,星上传来的首批数据犹如滚烫的大学录取通知书,证明“慧眼”——我国首颗X射线天文望远镜——正式具备进入国际X射线天文卫星俱乐部的资格了,在未来四年(设计寿命)内她将努力工作,履行使命。

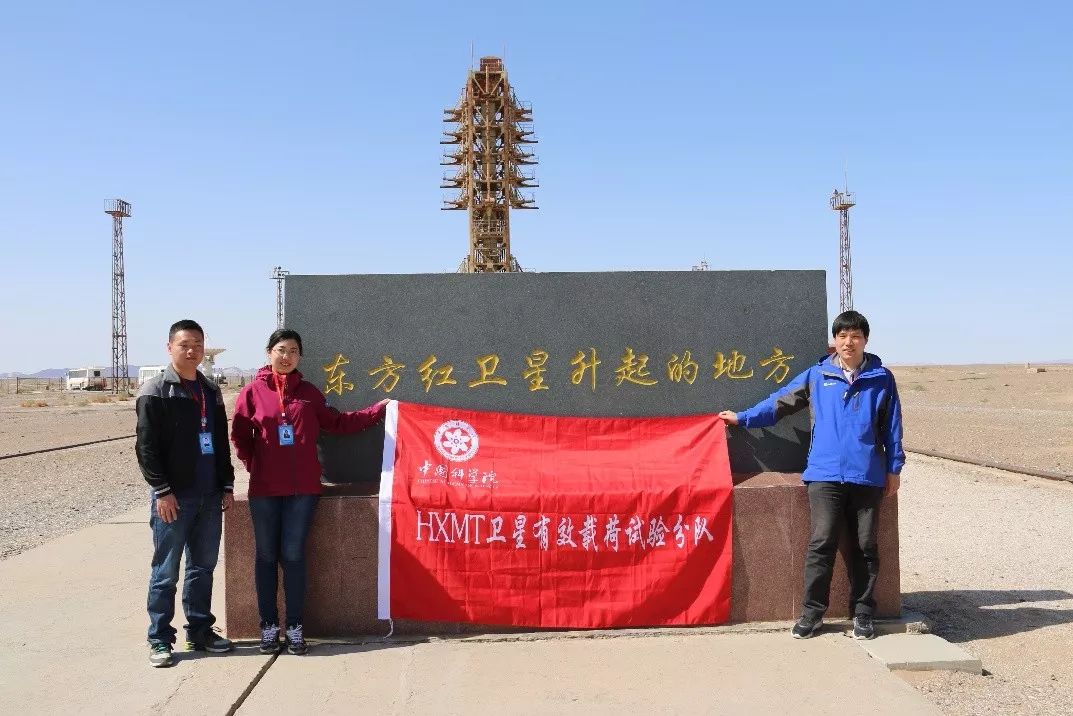

“慧眼”发射当天早上,实验人员前往值班区

事实上,在“慧眼”发射成功拿到“录取通知书”这些重要节点上,作为研制团队一员的我也并没有特别的激动。究其原因,参加“慧眼”卫星研制带给我的巨大压力,在整个相当长的研制周期中慢慢累积并在发射前一年多又慢慢释放掉了,因为从2015年底载荷交付卫星总体,直到发射前的大系统联试,我所负责的“慧眼”高能望远镜载荷“模考成绩”稳定,忠实地按照设计预想在运行。但是大家心里都很清楚,平时表现再好,最关键的还是最后这一哆嗦(在发射现场,目力所及,大概10秒钟就不见了火箭的踪影),所以在发射和第一次回传数据的时候,最是让人有种提心吊胆、只敢捂着眼睛透过指缝偷看的感觉,真是一种很复杂的心理。

高能望远镜去往发射场的试验小队

“慧眼”是我国第一颗X射线天文卫星,从以成败论英雄的传统来审视,“慧眼”成功发射并正常运行一年来的表现,可以认为是取得了阶段性的成功,而对于研制人员之一的我,在过去一年内也收到了来自不同方面的祝贺,从这个角度来说,把自己聊以自称为一个阶段性成功者也算是合理的。

当然,最值得祝贺的是“慧眼”的提出者和缔造者李惕碚院士,但是,在某次报告会上,李院士曾说,某记者要把他称为“慧眼之父”,被他严词拒绝了。李院士认为,一个大科学工程项目,是全体参研人员不计回报,共同努力的结果,神话了一个人,就会毁掉一个团队。我理解李院士话中的道理,深以为然,这体现了李院士以身作则的高尚人格,更是对慧眼团队氛围融洽,上下齐心,低调做事的赞许和肯定。

回顾“慧眼”往事,事实情况就是大多数的参研人员都是为“慧眼”的成功默默地做出了贡献,甚至是牺牲。听起来有些悲壮,但却是现实发生在身边的故事。我的同事,“慧眼”高能望远镜团队骨干成员,胡宏梁和赵建领,都对高能望远镜的研制做出了有目共睹卓有成效的贡献,却分别在26岁和37岁的韶华之年因病永远离开了,没能亲眼目睹 “慧眼”升空的英姿;更多的同事,随着“慧眼”一起成长,平添了许多华发。

热试验时和同事通宵值班关注分析试验数据

在与“慧眼”相处的近10年中,“慧眼”对于我的意义也在演变,最初是兴趣,然后变成了课题,然后是一份儿工作,然后是压力山大的工程任务,最后及至现在是责任和使命。我记得在早期的慧眼”项目建议书中提到,“慧眼”(当时称为“硬X射线调制望远镜”)将使我国在空间高能天体物理领域的国际竞争中占有一席之地,从第一份项目建议书到成功发射,历经二十多年,这是一种信念。

不忘初心,方得始终,我愿意相信,“慧眼”团队的每一个成员都是因为怀揣着投身科学理想、推动技术进步的单纯美好的初心,最终明白了坚持的价值。我也愿意相信,无论职务高低,角色若何,团队的每个人都是成功者,都值得喝彩。

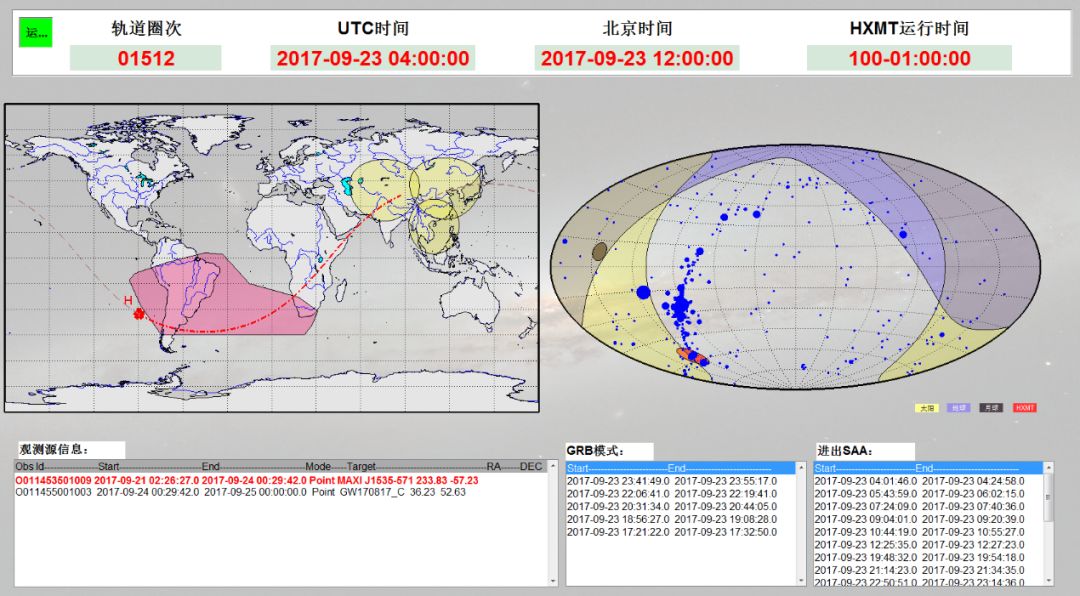

“慧眼”运行100天时监控系统截图

到今年6月15日上午11点,预期“慧眼”将飞过5522圈,这只是开端,还有更远的距离和更多的深空等待她的探索。

最后,衷心祝愿“慧眼”在入轨满四年的时候,能够以优异成绩拿到“毕业证书”,并能够继续深造(延期服役)。