莫让科研成为谣言温床:科学家和科学记者的内在博弈

编者按:自Jeff Dean入驻twitter以来,这位谷歌大脑的负责人似乎离我们更近了一步。他除了日常推送谷歌新闻,偶尔也对天文和物理表现出一定的兴趣。换句话说,谷歌的这个“机器人”做得真是接地气!就在几个小时前,Jeff Dean牌机器人罕见地表示自家模型似乎出了点问题,还转发了认知神经科学家Chris Chambers关于科学和媒体的系列推文。所以今天我们也不谈机器学习,而是聊聊科研成果与谣言的复杂关系。

对于一个足够成熟的新闻行业,一些伦理问题向来是非黑即白的:你不能编造事实,也不能抄袭观点。这两条高压线,无论从业者触碰了哪一条,他的职业生涯都可能立即结束。但是很显然,这只存在于理想世界。

无论是信息闭塞的古代,还是通信高度发展的当代,谣言始终是困扰众人接触真实世界的一道阴影。随着技术更深层地渗入我们的生活,曾经理性、秩序井然、逻辑严密的社会公共话语权逐渐脱离语境,变得肤浅、碎片化,在这样一个娱乐至死的环境下,种种出人意料的、带有猎奇色彩的内容和标题最能吸引人们的眼球,而生产这类内容的“最佳”方式是恶意编造、扭曲事实,然后生成模式、批量产出。

然而,无论是过去演技拙劣的“亩产一千八”,还是现在铺天盖地的医学奇迹,科学从来不是净土,它甚至可以被称为是谣言的“温床”。

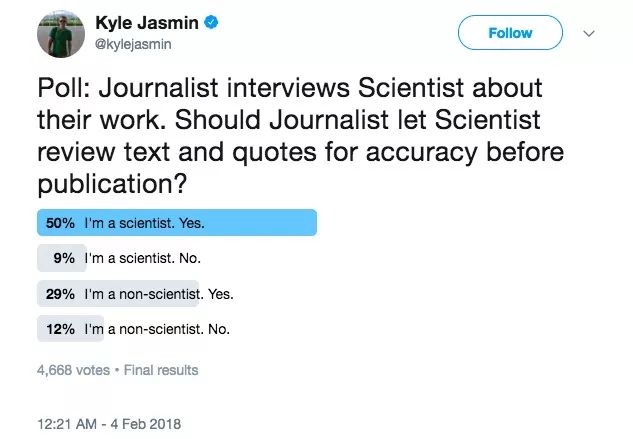

Jeff Dean转发的这系列推文起源于一个名为“记者该不该把稿件给科研人员审阅”的投票。事实上,要谈论这个话题,我们得回到2011年。

那年,英国卡迪夫大学的3名医学博士在《卫报》上发表文章,愤怒谴责《每日邮报》报道失实,起因是他们发现人类大脑额叶有一种被称为GABA的神经递质,它的浓度可能与某种类型的冲动型人格有关。但《每日邮报》对这项研究成果是这样报道的:一项研究显示,近日发生在英格兰地区的破坏性骚乱是由参与者大脑缺乏某种化学成分造成的。

新闻发布后,点击量迅速突破百万,读者们以讹传讹,最后甚至出现了“科学家们声称暴徒们并不知道怎么对自己的负责,他们没法控制自己,因为他们大脑中的GABA太少了!”的言论,而《太阳报》还创造性地介绍了一种神奇的鼻腔喷雾,称能通过控制GABA制止酒后斗殴。

虽然这场闹剧最后以科学家的辟谣收场,但它带来的恶劣影响还是轰动了英国的新闻行业,就在第二年,英国皇家学会主办的第二届英国科学记者大会(UKCSJ)针对科学报道提出了3个重要问题:

科学记者应该专注于解释科学现象,还是揭露不当科研行为;

是否赞同列文森调查建议的通过立法新设一个独立的报业自我监管机构评估报业从业人员的工作手法;

能否为读者区分高质量科学报道和流行“科学小说”提供一个可靠的信任度量。

对于第一个问题,各方还有不同的看法,因为“解释者”这个身份虽然算得上的本职,但是揭露不良行为,监督社会资金使用情况也是记者的使命。对于第二个问题,英国三大主要政党已于当年通过协议,除了赞同设立监督机构,他们还建立了快速处理投诉的系统。而对于第三个问题,一种可以参考的做法是建立出版行业的kitemark,但这项工作任重道远。

争吵了一年后,这件事就在没有后续发展的情况下尘埃落定了。那么为什么这一次,这个陈年话题又进入了人们的视野呢?——因为调查结果显示,虽然有79%的人赞同应该在发表前把稿件给科研人员审阅,但也有21%不认同这种做法。而把科学家和非科学家两个群体区分来看,投票给“NO”的比例又各自占了15%和29%。

当把记者、科学家、谣言三者放在一起时,大多数人可能会对记者有偏见。事实上,在国内,近年来我们已经鲜少再看到科学记者的身影,大多数参与科学报道的都是普通记者。从地方小报上的牛皮癣广告,到知名媒体的“米饭实验”,一系列“笑话”的出现使记者的基本新闻素养被频频质疑,而把科普与破除封建迷信直接等同的某档栏目也涉嫌为科学宣传贴上了“标题党”的标签。

但是,记者并不只是宣传、普及知识成果的工具,他们身上必定带有媒体行业的属性,要有独立的思想和见解,而不只是为科学家捉刀。对于这个问题,LSU传媒学院的媒体总监Steve Buttry曾归纳了记者们的拒绝稿件审阅的一些原因:

信息源可能会要求再编辑。这其实是一把双刃剑,如果信息源指出的确实是错误,这样的编辑有助于提高文章的科学性和准确性,一举多得;但如果信息源只是凭借信息壁垒趁机添加一些不合理内容,扭曲原文的平衡性或者增加了微妙的暗示,这其实是给了他一个暗示的机会,作为执笔人的记者会面临丧失文章掌控权的风险,成为他人的喉舌。需要注意的是,在科学研究这样高壁垒的领域,要求媒体记者具备专业的学术判断力是不现实的,为了保证文章的独立性,有时和信息源划清界限也是一种无奈的做法。

信息源可能会施加干扰。有时尽管没有过硬的证据,记者还是从研究成果中发现了一些客观的、准确的、不讨信息源喜欢的内容,在这种情况下,记者是本着职业赋予的责任感和道德使命写文章的。但在这时,如果提前看过稿件的信息源动用律师或者联系总编污蔑记者,或者直接否认文中引用的观点和评论,而报社迫于压力没能及时站出来支持记者,那么这样一份揭示真相的报道很可能就只能胎死腹中了。

信息源可能会毁了独家。有一种情况是当记者把稿件先给信息源过目后,他觉得内容结构都不错,还从中找到了可以引起大众关注的点,于是希望报社能把稿件推迟到新闻发布会后再发表。虽然报社后期可以通过在网上抢先放出新闻补救,但这时报道的价值就远不及提前爆料了。更有甚者,如果信息源收到副本后把它送给了报社的竞争对手,给了对方争抢头条和攻击自己的机会,那这对整个报社来说都会是很严重的打击。

信息源可能会歪曲事实。一旦在文章中发现记者的行动不受自己控制后,信息源可能会在后期故意干扰采访,或中止调查,让记者写不出准确的报道。此外,一种较“温和”的做法是一方面对原成果做大量改进,另一方面瞒骗记者、拖延发稿时间,最后在发布会上称报道过时了,因此结论非常不准确。

事先审阅太过耗时。新闻讲究即时性,从选题到最后成稿这个过程本身就很耗时,如果还要为信息源审阅预留时间,而记者后续还有大量工作亟待完成,这在流程安排上不太现实,很容易错过截稿期限。而如果为了节省时间,记者把未完成的初稿提交给信息源,那对方容易因稿件质量差而心生不满,影响后续发表和深入合作。

除了以上谈及的几点外,记者还会对报道的可信度和后续影响有所考虑。如果一篇报道中过多加入了信息源给出的资料,那读者难免会质疑内容的可靠程度和记者本人的职业水准;如果给这位科研人员开了事先审阅的先例,那今后报社还会面临诸如是否要提前审阅、给谁审阅哪部分内容等多种问题,这在无形中增加了工作负担。

虽然调查中有15%的科学家认为不事先审阅也没关系,但是85%这个比例还是告诉我们,出于对自己和对读者的负责,科学家们对媒体的转述还是很在意的。正如之前介绍的英国各大报社对GABA的捏造、谣传,这类事件在我们身边也时有发生,只是可能国内情节并不严重,或者只是轰动一时,平息后马上被读者忘却,因此没有太多人意识到问题的严峻。

以去年年底闹得沸沸扬扬的“滴血验癌”事件为例,新闻报道称“某某高校的一支科研团队设计出一款自动化检测仪,突破了癌症早期检测难关……他们的专利技术通过一滴血就可筛检12项早期癌症,像查血常规、血压血糖一样方便快捷”,然而事实上肿瘤标志物检测并非他们首创,它不等于筛查癌症,也不能被作为筛查癌症的直接证据,更无法在短期内被应用于临床。这个团队的技术突破实际上在更快、更准确、用血量更少地检测标志物上。

在这一事件里,记者确实报道了研究成果,也咨询了相关专家的意见,但是他们夸大其词地炒作起了“90后”“一滴血”这样的噱头,还偷换了专业概念,最后误导了大量普通读者。综观这件事,他们的报道起到科普作用了吗?起到了。他们的报道准确吗?不准确。也许记者会因文章的积极效果心存侥幸,但我们大可以说这其实就是一则谣言,而正因为它披着科学外衣,这种谣言才更加不可原谅。

Steve Buttry也总结了提前审阅的优点,以下是一些主流观点。

就复杂问题给出专业意见。如果记者撰写的是有关医药、科学、技术、法律等行业的文章,那相关专家的介入能让他规避不少尴尬的错误。报社对记者是要求是涉猎广泛,一旦触及某一领域,他们就要迅速成长为相当的“临时”专家,在这个背景下,科研人员的专业知识将为整片报道提供有效、有价值的支持。

就研究过程厘清完整逻辑。正如之前提到的,科研领域壁垒较高,因此很多时候尽管记者阅读了论文报告,他们还是无法把研究细节和结论整合到一起。这时,一个参与了项目的研究人员可以轻松帮忙纠正错误。

就研究内容给出具体阐释。既然是报道科学研究,记者不可避免地会接触到一些拗口的术语、专业的表述和复杂的数据,他们会需要科研人员提炼出更具科普意义的内容,然后以通俗易懂的语言传递给读者。科学论文不同于文学作品,也许记者改变的只是一个措辞,它对应的意义可能就天差地别了。

提前审阅可以建立信任。如果记者想要获得科学家的信任,一种有效的方法就是把文章发给他们提前审阅,这其实是沟通的一种特殊形式。

提前审阅可以刺激记忆。阅读的过程其实也是一个回忆的过程,这时科学家可能会记起采访过程中遗漏的重要细节,为增加文章深度提供补充。同时,科学家也能判断记者的报道重点是否偏离了正确方向。

提前审阅可以防止纠纷。当然,提前审阅能帮记者免去不少后续烦恼:如果科学家发现文章中观点表述有误,记者可以及时调整;如果他们不喜欢文章的叙事方式,双方可以协调出一个满意的结果。这之后,如果稿件反响不佳,或者收到了一些批评意见,这时事先看过内容的科学家们就不太会抱怨记者工作失误,而会主动承担由此造成的影响。

《每日邮报》事件发生后,Petroc Sumne、Frederic Boy和Chris Chambers 3位博士以《卫报》为据点,和广大记者展开了长达1年时间唇枪舌剑,最后不了了之。而“滴血验癌”事件发生后,相关高校发布了辟谣声明,并将前来采访的媒体拒之门外。把“科学”报道成“谣言”也许只是一念之差,但它后续的不良影响却让科学家们身心俱疲。

在2011年十月的一篇文章中,这几位英国博士反思了整起谣言事故的起因,把原因归结为以下4点:

论文发表需要经过多名专家评议、多道程序审核,但是新闻并没有严格的专家审核制度;

科学家从某种意义上来说像猫一样,都是“散养”的,不会有明确的组织,因此互相批评、评议十分正常,也不会产生什么“阴谋”;

科学家的成果大多是有限的,但媒体会在报道时加入夸大成分,综合一些其他内容,把它描述为重大成果;

科学家专注的领域小而精深,他们撰写论文尚且要耗费几个月甚至一年,但科学记者必须在更严格的期限内撰写专题文章,要做到通俗易懂,还要防止被专家带偏,这是一项艰巨的任务,因此不准确、理解错误、过度简化也可以理解。

但可以理解并不意味着能接受。我们的社交媒体上存在着这样一个显而易见的事实:谣言比真相更容易传播,造谣比辟谣更容易实现。尽管每个人都能底气十足地说自己是有独立思想的,但事实上当看到一则新闻后,大部分人不会进行思考,他们只是被轻易灌输了报道中的观点和价值取向,然后在不知其为何物的情况下混合进自己的怨气、怒气,一股脑儿发泄出来。这是一个娱乐至死的时代,碎片化、娱乐化、情绪化的信息才会被广泛关注,它可以有万种形式,但唯独不会是晦涩的、刻板的科学叙述。

普通读者说:我看不懂,我不理解,但我选择相信科学。

媒体记者说:我不懂,我要独立性,我要流量,所以我难免会犯错。

科学家:所以我该不该说话?该怎么说话?

诚然,媒体掌握着大部分公共话语权,因此记者们在固守独立性时也许应该负起责任,保证报道的准确性。而普通读者也应该更勤于思考一些,不要让旁人左右自己的思维。但在这样一个信息高度发展的时代,久居实验室的科学家也应该试着张张口,有技巧地为自己的研究成果勇敢发声。

在那一系列长推文的最后,Chris Chambers博士总结了自己多年来和媒体打交道的一些心得,站在科学家的角度给出了五个具体技巧。

首先,如果你坚持在文章发表前先检查一下,最好不要只谈自己工作的亮点,因为那会使你听起来是迂腐的和不可信的。记者的文章不需要涵盖你的所有成果,它只要表现出记者能理解的那部分内容就好;

其次,有时记者会想要复检一下这个经你手的副本,或者其中的某些“重要”章节,来确保他认定的一个特定事实依然是正确的。以我的经验来算,遇到这种事的概率大概是5%,如果他们选择这么做,那就让他们去吧,但如果他们把这个作为参与合作的条件,请慎重对待;

第三,不要主动要求检查引用。相反地,如果你事先有所顾虑,可以等访谈结束后告诉他们你已经录下了采访过程中的所有对话。一旦他们开始误导你,你应该立刻纠正,如果他们不改,那就不要再和他们说话了,直接把录音和你的想法发给他们总编;

第四,如果你真的很想发表一篇准确的新闻稿,那就不要有任何夸张,或者加入任何可能会令人产生误解的描述,你甚至可以添加一节“这项研究没有显示XXXX”直截了当地说明。如果这篇文章是打着你的旗号宣传的,那你就要做好承担责任的心理准备。

最后,接受双方在认知上有差别的事实。你对新闻行业并不了解,记者对科学研究也不懂行,有时候记者会搞砸,有时候你自己也会搞砸,但是记住,独立是新闻报道的关键。最好的方法是积累和媒体打交道的经验,找到好的合作伙伴并信任他们,然后克制住自己。

[1] Riot control: How can we stop newspapers distorting science?

[2] Science journalism through the looking glass

[3] From 2006: Advance review: To show or not to show?