我国汽车与环境协同发展进程中主要矛盾与发展方向研究丨厚势汽车

厚势按:本文对我国目前汽车的污染物排放特征进行了研究,对各类汽车污染物排放的历史数据进行了分析、总结与建模,对未来排放趋势进行了预测,并对我国未来汽车与环境协同发展进程中的瓶颈与主要矛盾进行了总结与梳理,提出了适用于我国的汽车与环境协同发展路线与重点发展方向,给出了相应的发展建议与控制对策。

本文来自 2018 年 2 月 15 日出版的《 中国工程科学 》,作者是清华大学吴烨教授、吴潇萌和郝吉明。

一、前言

随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的深入,汽车保有量经历了爆发式的增长 [1,2]。以北京、上海、广州、深圳、杭州等为代表的全国各大城市的污染源解析结果均表明,汽车等移动源污染已成为最主要的当地污染源。在发展汽车工业的同时实现汽车和环境协同发展,成为当前汽车产业以及大气污染防治工作需要共同攻克的难题之一。

由于过去长时期忽视优先发展城市公共交通系统(特别是特大城市的大运力轨道交通网络),我国城市普遍存在汽车高速增长、高频使用和高度聚集等使用特征,给我国的能源安全、空气质量和土地利用等方面带来严峻挑战。

2000 年以来,我国为了遏制汽车污染物排放总量的快速增长,实施了一系列的排放控制措施。这些措施总体来说取得了明显的效果,但也尚存诸多尖锐的社会现实问题 [3]。如在这一系列的污染物排放控制措施中,尚未建立起相对完善的「车-油-路」一体的控制体系,链条上各环节控制手段存在明显不协调。油品水平与新车排放标准没有在全国范围内实现同步实施,油品质量严重滞后于新车标准的实施时间。而且,由于过去控制的重点集中在新车标准和行政手段,因此交通调控和基于市场的经济手段调控显得薄弱。

汽车保有量的迅速增长和由此带来的环境问题,尤其是空气质量问题,是我国在决胜全面建设小康社会阶段必须面对和解决的生态建设关键问题。这意味着其他发达国家在汽车工业完成高速发展、达到市场成熟稳定时期后才开展排放控制与治理的经验在我国不完全适用。在我国未来的快速机动化发展进程中,解决汽车工业高速发展所带来的各种环境问题将是未来汽车市场发展的重大挑战,也将是我国快速提高汽车社会综合管理水平、发展汽车减排控制技术的重要机遇。

为了更准确地认识汽车污染物排放的现状和历史趋势,充分了解未来的发展趋势,本文对我国汽车污染物排放特征进行了研究,对我国的汽车污染现状进行了模拟分析,对未来发展进程中的主要矛盾与发展方向进行了总结。本文的研究结论可为我国未来制定汽车与环境协同发展政策提供重要的方法和数据支持,为汽车与环境协同发展进程中解决主要矛盾提供了研究重点与发展方向。

二、汽车污染排放特征分析

(一)排放现状研究

研究通过实际调研和统计数据,获取了我国不同省份的汽车活动水平和细分车型、技术的保有量构成数据。并基于清华大学开发的北京机动车排放(EMBEV)模型和环境保护部发布的《道路机动车排放清单编制技术指南(试行)》,建立了中国各省的机动车污染物排放清单。

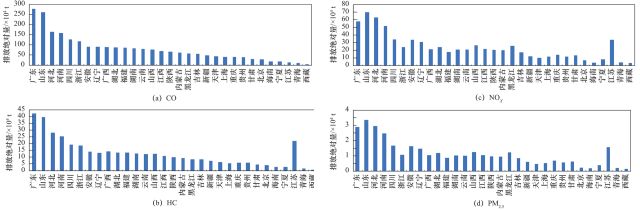

图 1 我国部分省市汽车污染物排放绝对量情况

2013 年全国道路机动车共排放污染物总量为碳氢化合物(HC)4.16×10^6 t、一氧化碳(CO)2.742×10^7 t、氮氧化物(NOX)7.72×10^6 t,细颗粒物(PM 2.5)3.7×10^5 t。我国部分省市汽车污染物排放绝对量情况如图 1 所示 [4]。对于 4 种污染物的排放绝对量而言,普遍较高的省份为:广东、山东、河北、河南和江苏。不论人口、经济总量还是地域面积,这几个省份均排在前列,因而汽车总保有量较高。此外,部分省份(如河北和河南)汽车排放控制水平相对落后也是造成排放总量较高的原因之一。

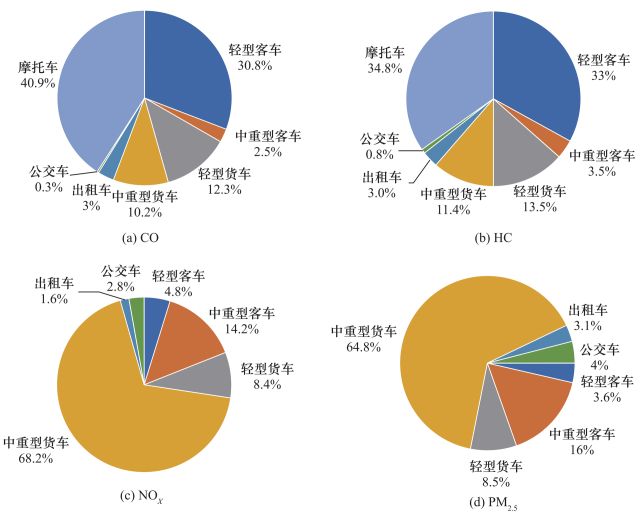

图 2 不同车型的污染物排放分担率

不同车型的污染物排放分担率如图 2 所示。从贡献的车型上看,小型客车是最重要的 HC 和 CO 排放源,中重型货车是最主要的 NOX 和 PM 2.5 的排放源。

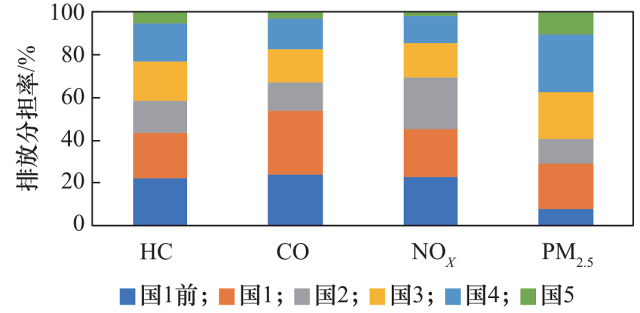

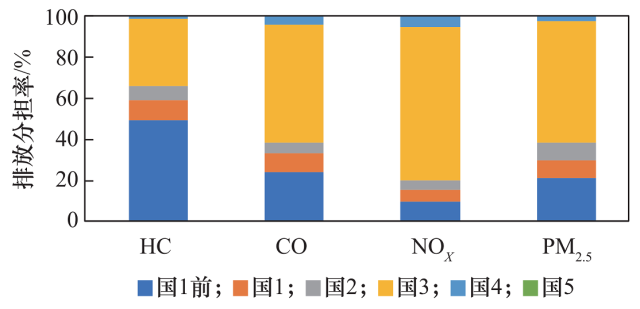

图 3 轻型汽油客车分技术排放分担率

图 4 重型柴油货车分技术排放分担率

图 3 和图 4 展示了轻型汽油客车和重型柴油货车分技术排放分担率。轻型汽油客车的各项排放标准的构成呈现较为平均分配的状态,国 4 车虽然保有量占比超过 50%,但是由于单车排放水平较低,只贡献约 10%~30% 的污染物排放;国 1 前车辆的保有量只占轻型车的不到 5%,却贡献了将近 20% 的污染物排放,占据保有量 10% 左右的国 1车也贡献了 20% 以上的排放量 [4]。因此,针对小型客车的控制,需要加强黄标车的淘汰进程以及对国 1 前和国 1 老旧高排放车辆的淘汰速度。

对于重型货车,污染物的主要贡献车型为国 3 前的黄标车和国 3 车辆。其中国 3 车辆的占比很高,这主要是由于国 4 标准的推迟实施导致国 3 标准的车辆在市场上销售时间较久;同时,实际道路测试的结果表明,国 3 重型车的排放相比早先的排放标准并未得到明显有效的改善,尤其国 3 重型车的 NOX 排放与国 2 车相比并未有显著性的差异 [5]。因此,未来仍需不断积极推行新车及油品标准的实施,加速推进包括选择性催化还原(SCR)和柴油颗粒物捕集器(DPF)等在内的先进的后处理设备的普及,严格进行新车型式认证一致性和在用符合性的检查,引进先进车辆技术和清洁替代燃料等先进的技术手段,控制重型车的 NOX 排放。

(二)历史趋势分析

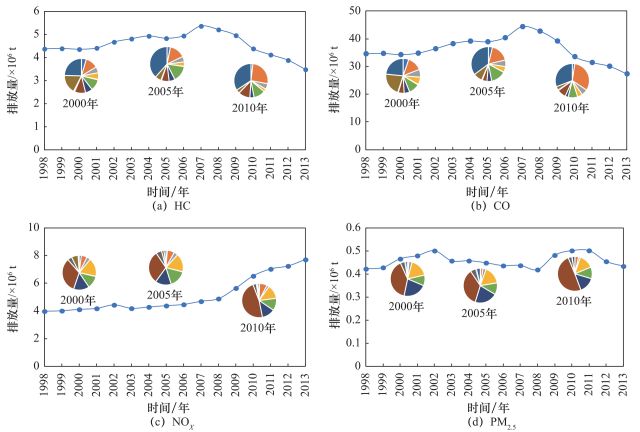

图 5 我国机动车污染物的排放历史趋势

图 5 展示了我国机动车污染物排放的历史发展趋势。2007 年前,HC 和 CO 在排放总量趋势上不断增长并于 2007 年达到历史最高点。2007 年至今,HC 和 CO 排放量稳定下降,HC 总排放量年均下降6%,CO 总排放量年均下降 8%。同时值得注意的是,从 2007 年至今,中国的机动车总保有量增长了近 2.5倍,而 HC 和 CO 的排放量却不断降低,其主要原因可归于我国近一段时间对汽油车及摩托车排放管理的不断加强。

对于 PM2.5,从 2002 年到 2008 年的排放总量存在明显下降,与 HC 和 CO 的同期趋势形成明显反差。但是在 2009 年至 2011 年期间,PM 2.5 排放量出现了短暂的反弹,究其原因主要在于国际金融危机期间我国实施的经济鼓励政策对柴油货车的销量产生了刺激作用。随着柴油货车的保有量逐渐稳定,国 3 货车开始进入市场,机动车的 PM 2.5 排放总量随后开始快速下降,年均降幅高达 8%。最后,与其他 3 种污染物排放趋势不同,NOX 的排放量从 1998 年到 2013 年持续上升,一直未出现下降,且增长速度在近年逐渐加快,机动车 NOX 排放总量从 2008 年到 2013 年的年增长率高达近 10%。

从车型角度,由于小型客车近年来的保有量持续高速增长,同时出租车等公共车队对排放标准和服务年限都有较严格的规定,车队的更新换代速度较快,导致小型客车逐渐成为 HC 和 CO 排放的最主要贡献车型,出租车的排放分担率则大幅度下降。对于 PM2.5,中重型货车和大型客车一直是排放的最主要贡献车型。NOX 排放不断增长主要是由重型车车队的排放迅速增加导致的。原因主要在于重型车车队注册速度不断增加导致保有量显著增长,且重型车的国 IV 标准在全国范围内推迟实施、重型车实际道路 NOX 排放因子未改善。

三、机动车污染物未来排放趋势分析

(一)保有量预测分析

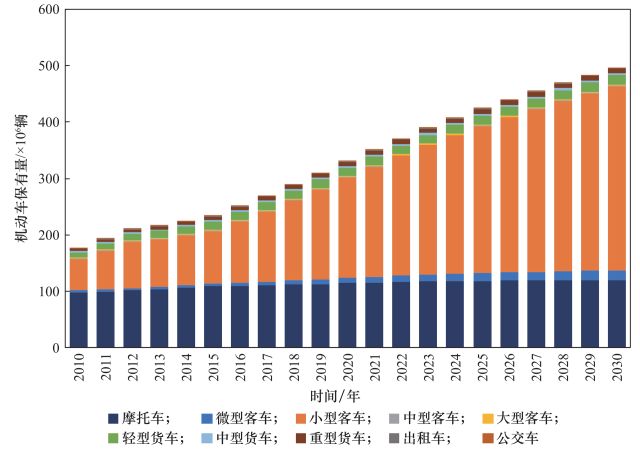

图 6 我国机动车保有量未来趋势预测

本研究根据不同车型的发展趋势,结合各类车型的保有量历史变化特征和未来的社会、经济发展趋势,对城市机动车的保有量发展规律进行了建模,并在此基础上对 2030 年前的保有量进行了预测。图 6 展示了我国机动车保有量未来趋势预测结果。预测结果显示,到 2030 年我国将拥有汽车 3.9 亿辆,即每千人的汽车拥有量接近 280 辆,而机动车总量将达到 4.9 亿辆。

(二)单车排放水平预测分析

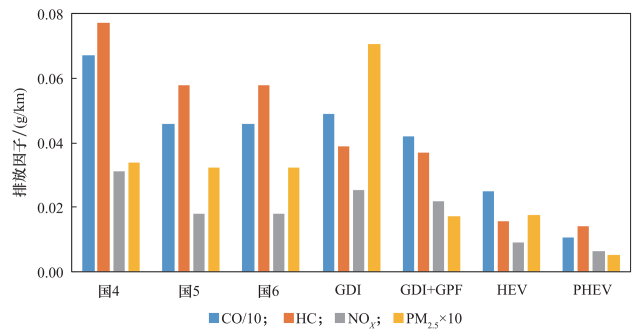

由于我国目前机动车污染物排放控制体系主要参照欧洲,因此本研究主要参考欧洲的排放限值及相关测试和研究结果对未来更加严格的控制下的汽车排放水平进行预测。

对于轻型车,欧盟为了在降低污染物排放的同时提高燃油经济性的效益,欧 V 排放标准对燃油经济性提出了更高的要求,引入了可变气门正时(VVT)技术、汽油机缸内直喷(GDI)和涡轮增压等先进节能控制技术 [6]。其中,GDI 技术可以实现燃油经济性的大幅改善,但排放出的 PM2.5 比传统的多点喷射汽油车高 [7],因此,欧 V 排放标准特别针对采用 GDI 技术的汽车规定了 PM2.5 的排放限值 [8]。欧 VI 标准则进一步加强了对颗粒物排放的控制,规定采用 GDI 技术的汽车需要加装汽油机颗粒物捕集器(GPF)以降低 PM 2.5 排放量 [9]。

图 7 我国未来轻型车污染物排放水平预测

随着新能源汽车逐渐进入市场,为了获得更准确的排放削减效益模型,混合动力车(HEV)、插电式混合动力车(PHEV)以及纯电动车(BEV)等的污染物排放削减效益需要进一步被考虑和研究。需要指出的是,本研究主要考虑的是车辆行驶阶段的能耗和排放,因此对于纯电动车可以认为其排放及油耗均为 0;相关研究 [10] 及实际道路测试数据显示,HEV 相对传统汽油车可以减排约30%;对于 PHEV,设定 PHEV 相对传统汽油车减排 50% [11]。综上所述,轻型车未来污染物的排放水平预测如图 7 所示。

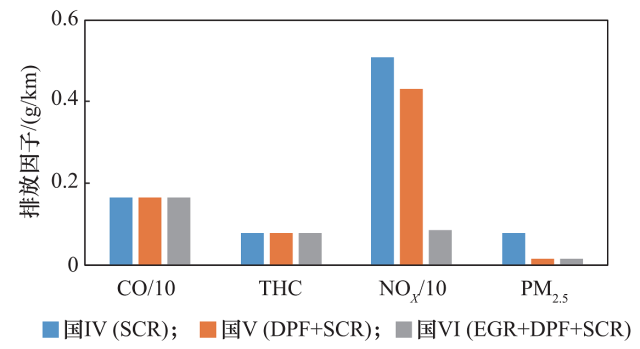

对于重型车,绝大部分欧洲重型车在欧 IV 阶段采用了 SCR 技术策略,这一技术策略在不断完善后延续到欧 V 和欧 VI 阶段。SCR 采用了以尿素为特征的还原剂,去除 NOX 的转换效率高,排气中残留的 NOX 中的 NO2 份额少 [12]。同时,欧 V 和欧 VI 标准进一步会要求加装 DPF 来降低尾气中的 PM2.5 排放量。

研究假设国 IV 和国 V 重型柴油货车相对国III 重型柴油货车 NOX 排放削减达 30%~50% 左右。国 VI 标准依照欧盟的欧 VI 相对欧 V 的排放限值,NOX 排放量进一步削减 80%。对于 PM 2.5,国 IV柴油重型车由于发动机优化燃烧,相比国 III 能够削减近 60% 的 PM 2.5 排放量;未来采用 DPF 的重型柴油车,则能在国 III 基础上削减 90% 以上的 PM 2.5 排放量。

根据目前欧洲的技术经验,为了满足不断增强的排放控制需求,以欧 VI 为代表欧洲排放标准主要采用了废气再循环装置(EGR)+DPF+SCR 的技术路线,即在发动机本体上加装 EGR,后处理技术采用传统的 SCR 技术降低 NOX 排放量,并采用DPF 技术进行颗粒物捕集。

图 8 我国重型车未来主要技术路线的排放因子

综上所述,重型车未来主要技术路线的排放因子如图 8 所示。根据欧洲的技术经验,本研究中假设国 VI 重型车将在国 V 标准基础上进一步对 NOX 和 PM 2.5 排放水平加严 30%。

(三)污染物排放趋势分析

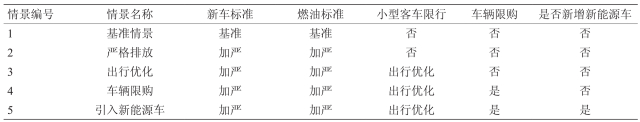

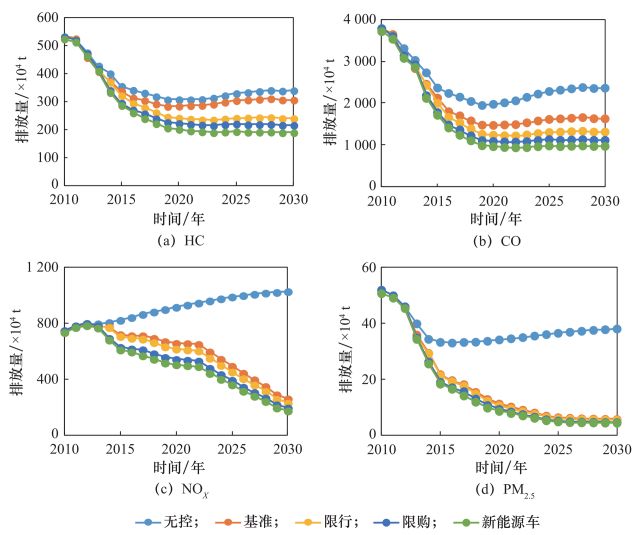

结合上文中所述车辆保有量与单车排放因子的趋势分析,本研究针对各污染物类型的未来排放趋势开展了研究。针对中国汽车环境协同发展面临的主要问题,本研究提出未来实现汽车环境协同发展的汽车排放控制措施,设置了「基准情景」「排放严格」「出行优化」「车辆限购」和「引入新能源车」5 个逐渐严格的排放控制情景。各排放控制情景具体的控制措施如表 1 所示。

表 1 各排放控制情景的控制措施

图 9 不同情景下我国污染物排放趋势预测

图 9 展示了我国机动车在不同排放控制情境下的各污染物(HC、CO、NOX 和 PM 2.5)排放趋势预测。

在基准情景下,全国汽车 CO 和 HC 的排放总量在 2020 年前将保持持续下降的态势,2020 年之后,由于国 1 前和国 1 等高排放的老旧车淘汰殆尽,在汽车保有量持续上升的压力下,基准情景下CO 和 HC 的减排势头被遏制甚至开始逐渐缓慢上升。而对于 NOX,前文已述国 III 以前重型柴油车 NOX 排放因子没有随标准加严而显著改善,因此在无控情景下全国汽车 NOX 排放总量从 2010 年起的 20 年内将不会出现任何削减。而随着公路运输需求的持续增长以及重型车保有量的不断增加,到 2030年全国汽车 NOX 排放总量将达到 1.027×10^7 t,比 2010 年增长 37%,年均增速为 1.6%。因此,可以预见,如果不尽快加强对汽车 NOX 排放控制,未来我国城市大气环境中 NO2 浓度削减和 PM2.5 中的硝酸盐组分控制都将面临严峻挑战,直接影响大气污染物排放总量。

在排放控制更严格的情况下,随着排放标准和油品质量的逐步提高,CO 和 HC 的排放总量相对基准情景将会逐步削减。以 2020 年为例,CO 和 HC 在排放严格情景下的排放量相比 2010 年分别下降了 61% 和 47%;与同期的基准情景相比,CO 和 HC 的排放总量进一步削减了 25% 和 8%。但是,相关数据显示 HC 进一步减排比例贡献有限。

严格排放情景中将逐渐引入更新标准(国 IV、国 V 和国 VI)的重型柴油车来促进NOX的排放控制。这些新标准的车辆将依靠 SCR 等先进的后处理设施控制 NOX 排放。2012-2020 年,NOX 排放总量将会削减 18%,年均减排率约为 3%。这主要是由于国 IV/国 V 重型柴油车的市场份额逐渐增长,且国 III 前的柴油货车不断退出。在此之后,新标准重型柴油车的市场份额加速增长,导致汽车 NOX 排放总量削减速度加快。因此本研究评估认为,在严格排放情景下全国汽车 NOX 排放总量在从 2020 起的 10 年内年均减排约为 6%,总计削减近 50%。

对于 PM2.5,在严格排放情景下,同样由于新标准的重型柴油车进入和老旧标准的重型柴油车淘汰导致总体控制水平更加严格,高排放的现象得以缓解,汽车排放总量的趋势与 NOX 相似。2020-2030 年,严格排放情景下汽车 PM 2.5 排放总量将降低 39%,年均减排率达 5%;2030 年前,如无更严格的排放控制措施,汽车 PM 2.5 排放总量将趋稳而无显著削减。

实施包括出行优化和新车限购等更严格的管控措施将会对未来轻型汽车保有量和年均行驶里程产生明显的抑制作用,并且能显著改善交通运行状况,从而持续有效地降低 HC 和 CO 排放水平。根据本研究的评估结果,到 2030 年,实施限购和出行优化等更严格的情景能够在普通严格标准情景下进一步削减 33 % 的 HC 排放量;若进一步大力推广新能源车,推动电动车快速进入私家车市场,则能够更进一步减少 8% 的 HC 排放量。对于 NOX 和 PM 2.5,上述更严格的控制情景可以在严格标准情景基础上,进一步削减 28% 的 NOX 排放量和 22% 的 PM 2.5 排放量。

四、汽车环境协同发展路线与重点方向

未来我国汽车环境协同发展的总体目标是:在城市化进程中重塑公共交通体系,鼓励绿色可持续的出行模式;构建「车 –油–路」一体化的汽车排放污染综合控制体系。

在此基础上,研究提出未来汽车与环境协同发展的路线和重点方向如下:

(1)规划和制定适合我国特点的汽车排放污染控制技术路线图和汽车产业发展路线图;

(2)重塑城市公共交通体系,鼓励绿色可持续的出行模式;

(3)建立「新车–在用车–油品」一体化的环保管理体系;

(4)建立健全在用车排放监管体系,加强在用车队排放监管;

(5)在「一带一路」和「中国制造2025」等国家战略的助力下,尽快组织实施「清洁柴油机行动计划」;

(6)科学评估先进动力技术和替代燃料的减排效果,分步骤积极推广新能源车在公共车队和私家车队的应用。

具体建议如下:

(1)提前科学规划和制定适合我国特点的汽车排放污染控制技术路线图和汽车产业发展路线图。同步建立发达的公共交通系统和严格的汽车排放控制体系,应成为未来我国城市汽车排放综合控制的发展方向。完善的城市汽车排放控制体系应包括新车控制、在用车控制、油品控制、交通管理和经济措施等,各方面相辅相成、缺一不可。未来需高度关注燃油经济性和污染物的同步控制,并制定重点区域一体化的控制策略。汽车排放污染物种类繁多,控制效果差别很大,NOX 是当前汽车排放控制最为困难的一次污染物,针对不同车型的控制思路显著不同。例如, NOX 控制的关键目标应是以重型柴油车为控制重点,同时兼顾轻型汽油车的控制。

(2)重塑城市公共交通体系,鼓励绿色可持续的出行模式。在重点区域和城市(群)大力发展公共交通系统,优先发展地铁、公交车、公共自行车等绿色出行方式和保障公交车路权,推动公交车优先。充分利用交通管理和经济政策调控重点区域和大城市的私人汽车活动水平,力争 2030 年私人小客车年均行驶里程调控在 10000 km 以下。科学评估交通出行调控和经济管理/激励等措施的环境效益,并适时推动相关措施的实施,如尾号限行、低排放区或高排放车区域限行、提高停车收费和拥堵收费等,以有效减少私家车的出行。

(3)针对「新车-在用车-油品」一体化环保管理,构建区域协同、物联网和大数据技术融合的全链条式汽车污染防治和监管体系。分步实施统一的国6汽车排放标准,对于北京、上海等特大城市,应着手制定国 6 标准之后的控制标准路线图,2020 年后向更严格的排放标准过渡,并同步实施国 6 车用油品标准。利用物联网和交通–排放大数据技术,构建实时动态、区域统一的移动源环保管理和执法平台,实现区域内信息共享,实施协同监管。采用经济激励和精细化管理的思路进行汽车减排管理,建立环境交易平台、低排放区、强化老旧车的监管等措施相结合的综合管控模式,限制老旧车活动强度和鼓励尽快淘汰老旧车。

(4)庞大的在用车队监管是今后汽车排放控制的重点。大力推广实施强化型的在用车检测 /维护(I/M)制度,鼓励采用更先进的检测技术手段。例如,采用稳态工况法(ASM)或 IG195 检测轻型车,Lug-down 检测重型车,并结合先进的车载诊断系统(OBD)、便携式车载排放测试系统/跟车测试(PEMS/Chasing)和遥感测试(RS)等技术强化在用车监管。探索建立更高效的在用车维护保养制度,确保监管的高排放车可以得到及时的维护保养。强化老旧车的淘汰更新制度,应在 2017 年年底前在全国范围内全面淘汰重型黄标车,重点地区应针对国 II 和部分国 III 重型柴油车开展措施,实施加装DPF 等后处理装置、鼓励在用车技术升级、强化对改造车辆的排放监管。鼓励采用经济等手段建立常态化的在用车淘汰体系。对于出租车队和公交车队等用车强度较高的场景,应严格执行排放后处理设备的强制定期更换。

(5)借鉴欧美的成功经验,在我国「一带一路」和「中国制造 2025」国家战略的助力下,尽快组织实施「清洁柴油机行动计划」。重点开展道路柴油车、工程机械、农业机械、船舶等关键柴油机领域统一的清洁化专项工程,并在重点区域内示范。在尽可能多的车辆和发动机上、尽可能快地使用 DPF 等先进技术,使细颗粒物、黑碳等污染物排放大幅削减。制定高排放柴油机限期强制淘汰制度,采取财政支持和市场扶持等手段加快淘汰老旧柴油机,优化车队结构,构建绿色、低碳、智慧的区域货运体系。

(6)科学评估先进动力技术和替代燃料的减排效果,分步骤积极推广新能源车在公共车队和私家车队的应用。先进动力技术和替代燃料具有非常多样化的技术组合,因此需对各种燃料情景、不同车辆动力技术和各类排放后处理装置的技术在不同组合下开展科学的、基于生命周期的节能减排潜力评估,并在评估结果的基础上大力推广在节能减排上具有较好综合效果的技术组合。针对各地区的能源优势和控制重点,优先在城市公交车、出租车等用车强度较高的公共车队上大力推广采用天然气车、混合动力车和纯电动车等多项技术在内的新能源车,并在总结经验的基础上,向私家车队进行进一步的推广应用。重点关注同一燃料体系下不同的车辆技术节能减排效益的差异性。

五、结语

本研究对我国汽车的排放现状和历史趋势进行了建模与定量评估,分析了各个减排情景下我国的汽车尾气排放对环境的影响。对我国汽车环境协同发展进程中的瓶颈与主要矛盾进行了分析与梳理。最后本研究提出了适用于我国的汽车环境协同发展路线与重点方向,并给出了相应的建议。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴—2015 [M]. 北京:中国统计出版社, 2015

[2] 中国汽车工业协会. 2015 中国汽车工业年鉴 [M]. 北京:中国商业出版社, 2015

[3] Wu X, Wu Y, Zhang S, et al. Assessment of vehicle emission programs in China during 1998—2013: Achievement, challenges and implications [J]. Environmental Pollution, 2016, 214: 556-567

[4] 吴潇萌. 中国道路机动车空气污染物与 CO2 排放协同控制策略研究 [D]. 北京: 清华大学(博士毕业论文), 2016

[5] Wu Y, Zhang S J, Li M L, et al. The challenge to NOX emission control for heavy-duty diesel vehicles in China [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2012, 12(19): 9365–9379

[6] Andress D, Das S, Joseck F, et al. Status of advanced light-duty transportation technologies in the US [J]. Energy Policy, 2012 (41):348–364

[7] Zhan R, Eakle S T, Weber P. Simultaneous reduction of PM,HC, CO and NOX emissions from a GDI engine [R]. SAE World Congress & Exhibition, 2010, 8(2): 102–106

[8] Fontaras G, Franco V, Dilara P, et al. Development and review of Euro 5 passenger car emission factors based on experimental results over various driving cycles [J]. Science of the Total Environment, 2014, 468–469: 1034–1042

[9] Quiros D, Hu S H, Hu S S, et al. Particle effective density and mass during steady-state operation of GDI, PFI, and diesel passenger cars [J]. Journal of Aerosol Science, 2015 (83): 39–54

[10] Bennion K, Thornton M. Fuel savings from hybrid electric vehicles, NREL/TP-540-42681 [R]. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2009

[11] Millo F, Rolando L, Fuso R, et al. Real CO2 emissions benefts and end user’s operating costs of a plug-in Hybrid Electric Vehicle [J]. Applied Energy, 2014, 114: 563–571

[12] Cooper J, Phillips P. Final analysis: NOX emissions control for Euro 6 [J]. Platinum Metals Review, 2013, 57(2): 157–159

编辑整理:厚势分析师伊龙马

转载请注明来自厚势和厚势公号:iHoushi

-END-

文章精选

企业家

智能驾驶

新能源汽车

项目和评论

这些大神从Google出走,创办了五家(命运各异的)无人车公司

厚

势

汽

车

为您对接资本和产业

新能源汽车 自动驾驶 车联网

联系邮箱

sasa@ihoushi.com

点击阅读原文,查看文章《辰韬资本:特定场景商用爆发前夜——无人驾驶投资思路梳理》