![]()

印刷术是我国古代四大发明之一,距今已有上千年的历史。隋末唐初,雕版印刷术的出现开启了利用印刷术传播知识和文化的时代;北宋时期,毕昇发明的活字印刷术为人类文明的发展做出了重大贡献。20世纪80年代,王选院士主持开发的激光照排技术,使印刷术彻底“告别铅与火,迎来光与电”。然而,近年来的印刷产业,却面临着环境污染以及电子出版带来的双重压力,发展绿色印刷,成为当前印刷业发展的重要方向。

近年来,中国科学院化学研究所宋延林研究团队率先开展了纳米材料与印刷技术的创新融合,取得了系统的研究成果:发展了包括纳米绿色版材、纳米绿色制版以及绿色环保油墨在内的系统的绿色印刷产业链技术;进一步提出“纳米绿色印刷制造”的概念,拓展了纳米印刷技术在印刷电子、3D打印、印染和建材等众多重要领域的应用,通过技术创新引领众多产业变革。 “纳米印刷”突破了传统印刷技术的局限,为印刷业的可持续发展开拓了新思路,被列入我国《印刷业“十三五”时期发展规划》,有望成为众多相关行业实现技术变革提供新的机遇。

近代印刷术的发展离不开感光材料的推动。当前,印刷制版的主流技术是激光照排技术和计算机直接制版技术。由于是基于感光成像的制版方式,激光照排技术工艺类似传统的胶卷照相,从胶片的显影、定影、冲洗到印版的显影、冲洗等过程中,需要使用多种化学药品,不可避免地会带来大量的废液排放。

基于纳米材料的长期研究,中科院化学所宋延林研究团队提出了一条非感光的绿色印刷制版技术:将纳米复合转印材料直接打印在具有特殊结构的超亲水版材表面,就可以在印版表面构建出清晰的亲油(图文)区与亲水(空白)区。基于上述思路,他们突破感光成像的技术思路,提出了变革性的纳米绿色制版技术。正像数码照相对胶卷照相的革命一样,纳米绿色制版技术完全避免了感光冲洗过程,实现了从基础原理到技术创新的重要突破,是目前最环保的印刷制版技术。

他们进一步针对传统印刷铝版基因采用电解氧化铝的高能耗、高污染生产方式带来的大量的废酸、废碱排放,发展出纳米绿色版材制备技术;针对传统印刷油墨中大量使用溶剂型油墨带来的VOC排放问题,发展出新型的水性绿色油墨;通过“绿色制版、绿色版基、绿色油墨”系统的环保技术研发,形成了完整的绿色印刷产业链技术体系,为印刷产业的绿色化提供了系统的解决方案和发展方向。

![]()

图1 纳米绿色制版中心局部

电子产品向微型化、轻薄型、透明化发展的趋势,对电子产品的制造提出了更多新的要求。传统蚀刻工艺因在柔性基材的应用限制以及生产工艺复杂、成本高昂等局限,很难适应未来电子产品的柔性化、可穿戴等发展需求。

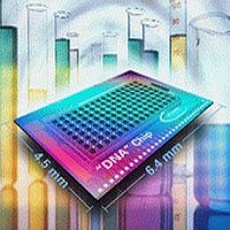

纳米印刷电子技术是通过印刷方式将纳米功能油墨直接印刷到承印基材表面,从而实现以增材方式制造电子电路及元器件。它具有良好的承印物兼容性、高效的印刷速度以及低廉的制造成本,不仅符合电子产品的轻、柔、薄和透明化发展的需求,还将支撑物联网、触控显示、生物芯片和可穿戴电子等战略新兴产业的发展。

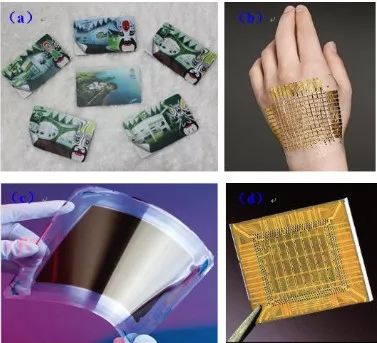

中科院化学所宋延林研究团队基于纳米绿色印刷的基础,围绕纳米印刷电子在RFID等领域的应用开展了深入的研究,并取得突破性进展,成功利用纳米绿色印刷技术印制了多种电子门票,并在全国科技活动周、北京APEC会议门卡和地铁票卡中等得到应用(图2)。

![]()

图2 印刷电子应用

(a)APEC 会议门卡;(b)可穿戴传感器;(c)柔性晶体管;(d)微纳电子电路

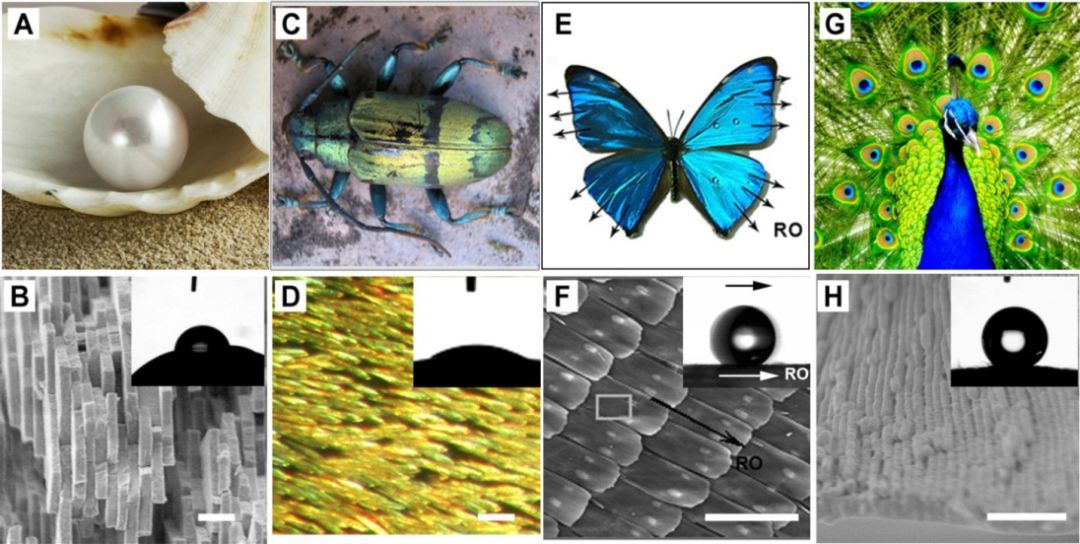

生活中常见的色彩主要来源于染料和颜料,在带给人们美丽的彩色世界的同时,其生产和使用过程却会带来大量的废水、废气和固体废物的排放,对环境带来严重破坏,并且会发生老化褪色而影响印刷品的寿命。与染料和颜料不同,自然界中有一些颜色是来源于材料的微结构,例如孔雀的羽毛、蝴蝶的翅膀等呈现的斑斓的色彩,这种色彩被称为“结构色”。

光子晶体是一种具有周期性结构的光学半导体材料(图3),其光子带隙在可见区时会呈现结构色,且具有不褪色、绿色环保和彩虹效应等优点,在包装、显示、装饰和防伪等领域具有广阔的应用前景。

宋延林研究团队在光子晶体的制备、图案化和应用方面开展了深入系统的研究,他们利用光子晶体取代传统颜料、染料用于印刷技术,以非金属材料实现金属色制备,并与企业合作,成功将光子晶体应用于新型包装材料;同时,他们将光子晶体材料与打印印刷技术结合,发展了一系列高性能的光学传感和检测器件。

![]()

图3 自然界中光子晶体的结构颜色及其周期性结构:

珍珠(A, B),甲虫背部(C, D),蝴蝶翅膀(E, F),孔雀羽毛(G, H)

![]()

图4 利用纳米印刷技术在瓷砖、丝绸和玻璃上打印图案

宋延林研究团队还将纳米印刷技术拓展应用到印染、建材以及盲文出版等领域,彻底颠覆了上述行业繁琐污染的生产工艺,成功实现了在瓷砖、玻璃和丝绸等纺织面料上打印图案(图4)。从源头解决了传统生产过程的严重污染问题,具有突出的环保和成本优势,为上述众多重要产业的技术变革和可持续发展提供了技术支撑。

![]()

![]()

《纳米材料与绿色印刷》

作者:宋延林 等

责任编辑:张淑晓,孙曼

北京:科学出版社,2018.3

ISBN:978-7-03-056577-8

《纳米材料与绿色印刷》是首次全面介绍纳米印刷最新研究成果的专著,获得国家科学技术学术著作出版基金。本书为精装本,全彩无光铜版纸印刷。第一章从印刷制版成像原理出发,概述了印刷术的发展历程和重要技术变革,使读者对古老的印刷术有一个较全面的了解;第二章概述了印刷技术相关的纳米材料,特别介绍了印刷相关各种纳米材料的功能和表面浸润性研究,有助于读者了解纳米印刷中涉及的前沿科学问题及研究突破;第三章至第七章系统介绍了我国在纳米印刷领域取得的创新研究成果,包括纳米材料绿色制版技术、纳米绿色油墨以及纳米印刷电子技术,并展望了纳米印刷未来在纳米印刷光子、3D打印印刷等领域的应用前景。

通过本书,有助于读者全面了解从古老的印刷术到当代纳米印刷技术发展的历史演变、技术变革、科学原理和最新进展,对开展印刷或柔性器件相关研究的科研人员也会有所裨益。

(本期编辑:小文)

![]()

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

更多好素材,期待您的来稿

与科学相约 | 科学出版社征稿启事

![]()

点击“阅读原文”可购买本书