可采取多样化反混合威胁措施以防御低于常规军事阈值的敌对行动。然而因混合威胁的模糊性、跨域性及反制措施如何影响对手行为的不确定性,这些措施的成效尚不明晰。本文提出通过贝叶斯网络(概率建模技术)构建模型,模拟反制措施对混合威胁行为的影响。该模型综合权衡反制成本、威慑对手执行混合威胁的能力及减轻威胁影响的潜力。基于半合成场景运行1000次变体模拟,推演攻击方A与防御方B围绕关键基础设施网络攻击的战略互动,评估五类反混合威胁措施的有效性。反制措施涵盖强化韧性、剥夺对手执行混合威胁能力至以惩罚威胁实施威慑等范畴。分析聚焦评估反混合威胁措施的整体特性,旨在归纳措施普适有效性而非孤立归因。同时探讨政策关联性并规划未来研究方向。

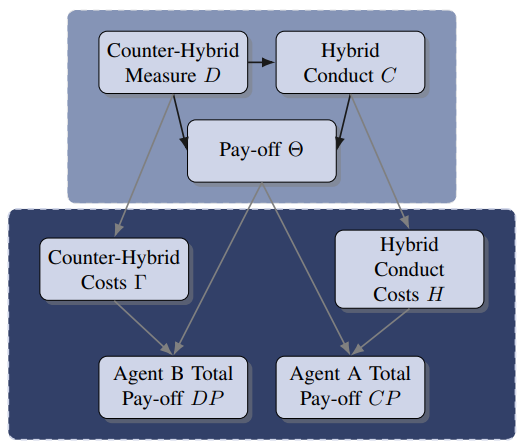

图1:反混合威胁建模的贝叶斯网络架构。深蓝色背景层标注确定性变量集合,灰蓝色层表示概率性变量集合。黑色箭头显示概率性关联关系,灰色箭头显示确定性关联关系。

技术发展加速、经济深度融合及社会数字化重构了当代国家间竞争,为修正主义国家提供在武装冲突阈值下追求战略目标的新型工具。在欧洲,"混合威胁"被广泛定义为"协调同步运用暴力与非暴力手段"的行为——通常难以探测归因,旨在武器化民主进程并施加影响力。尽管常被混用,"混合冲突"概念有别于美国学者所述的"灰色地带"战略:后者指准持续性国家间冲突的特殊状态,即利用法律外衣掩盖侵略行动以胁迫对手达成有限目标,其操作低于探测归因阈值。但二者均指代冲突阈值下的侵略行为,包括信息心理战、政治外交胁迫、经济压制、进攻性网络行动及利用代理人颠覆对手。

当前各国致力制定反混合政策以提升韧性并对抗手施加成本,从而威慑此类行为。然相较于常规与核领域的公开侵略行为,混合行动因不透明与跨域特性构成独特挑战,其威慑防御难度显著。传统威慑通过"剥夺对手达成目标能力"(拒止威慑)或"威胁行动后施加代价"(惩罚威慑)来"阻止国家采取非期望行动"。常规与核威慑理论公认"认知"是威慑成功关键——对手须感知"行动潜在代价超过收益"。有效威慑需满足明确性、相称性与可信度:明确性要求清晰传达防御方响应措施;相称性指威慑手段与防御目标的匹配度;可信度则植根于威慑方应对外部侵略的能力与意愿。

经典威慑的适用条件在混合威胁背景下严重受限。首先,灰色地带侵略行为非单纯军事对抗,而是军事与非军事、公开与隐蔽操作的复杂混合,涉及经济胁迫、虚假信息战、进攻性网络行动乃至武装团体部署。其次,混合威胁引发两大紧迫问题:灰色地带活动持续发生且常难溯源特定对手,致使威慑实施愈发复杂。

传统领域内的惩罚与拒止策略虽具部分适用性,却不足以应对灰色地带复杂互动。传统威慑策略需进化为复合型跨域策略——除成本威胁与收益剥夺外,更需融合对敌方的保证激励措施(assurance)、推动国际合作与规范构建(norms)、利用经济与系统性相互依赖(entanglement)以影响对手行为。鉴于灰色地带持续紧张状态,威慑努力应具"累积性":防御方需将反混合策略视为"长期过程——单次违规不意味失败,而需通过协同努力塑造对手行为"。此背景下,学者建议采用更广泛的"劝止"(dissuasion)策略应对混合威胁。劝止被理解为涵盖惩罚与拒止响应的统领性战略,通过政治、外交和经济关系杠杆实施高级反制措施。因此,灰色地带劝止对手需战略部署外交-信息-军事-经济金融-情报-执法(DIMEFIL)全谱系国家力量工具,同时管控升级动态与潜在报复风险。

然而实践中,制定成功跨域响应的原则、指标或指南尚未达成共识,比例失衡与行为模糊风险始终存在。因威慑与劝止植根于认知,反混合策略有效性取决于对手真实动机与核心利益认知——包括其进攻倾向及需保护的脆弱点。但决策者常缺乏关键信息:对手在灰色地带的战略目标、驱动低于战争阈值行动的决策机制与收益计算模型、以及反混合政策如何影响威胁行为(尤其因大量混合威胁发生于探测溯源阈值之下)。故评估现实反混合政策效能极为困难。

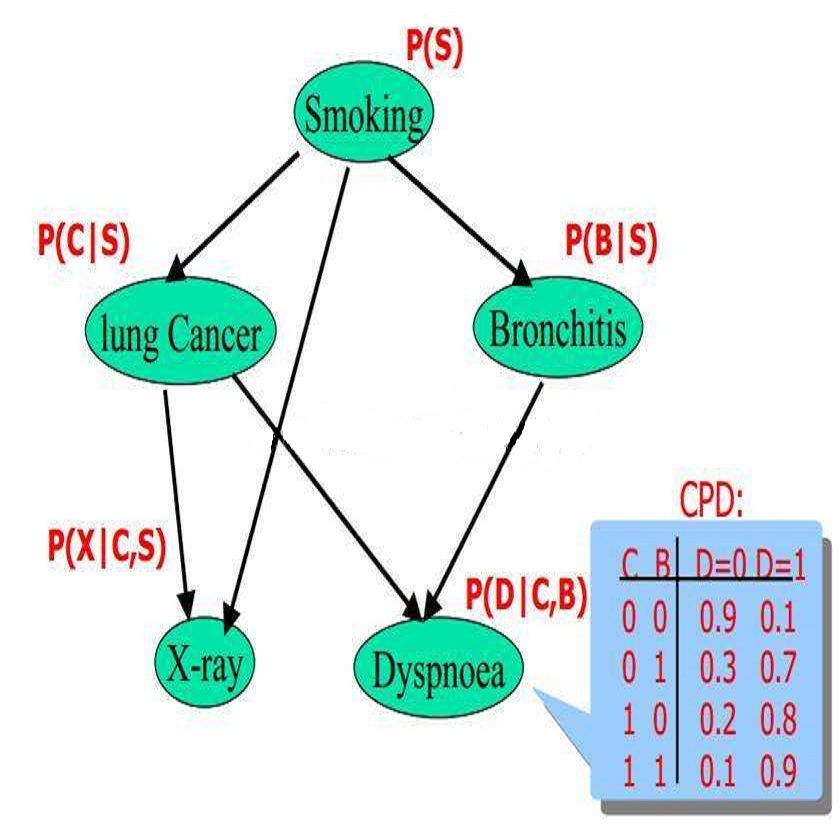

部分学者尝试用博弈论模拟混合威胁动态以克服信息匮乏;另一些则将稀缺数据源融入贝叶斯建模技术以优化领域知识。本文基于后者提出贝叶斯网络建模法——将反混合政策深层不确定性(如威胁探测、溯源及跨域效应)建模为概率关系。模型设定攻击方A与防御方B两类国家行为体:防御方面临混合攻击并通过反制措施实施劝止。攻击方A执行混合攻击的决心受防御方B既有反制措施影响。执行攻击的决策及其潜在破坏均以概率建模,分别考量威慑关联的认知心理维度及混合威胁影响的不确定性。混合行动潜在破坏与反制成本共同构成防御方B的收益矩阵,最优反制措施通过最大化预期收益值计算得出。

为验证模型,设计网络威胁场景进行仿真推演(见附录A)。进攻性网络行动是武装冲突阈值下混合威胁的典型代表——因网络空间技术/物理/逻辑层特性及网络技术日常生活渗透,近年网络攻击愈发普遍。从伊朗"震网"(2009)、沙特"沙蒙"(2012)到全球60余国"诺佩提亚"(2017),网络攻击可造成重大物理破坏。基于此,本研究综合现实恶意网络行动案例设计合理网络攻击场景。解析网络攻击响应时,聚焦域内响应(网络空间措施)与域外响应(执法、规范构建、公共外交及经济制裁等)。通过累积性威慑视角,部分反混合措施旨在减轻敌对网络攻击破坏,另一些则通过提高成本收益比劝止侵略行为。

为此征询政策专家意见并梳理文献,量化评估各反制措施的成本、减损能力与威慑效能。这些变量以概率分布形式呈现,以兼容文献分歧、专家差异及混合威胁不可预测性。通过整合文献综述与专家洞见,设计总计1000组独立实验。实验结果生成反混合措施排序,用以评估不同场景下措施效能,并回答核心研究问题:

• 在1)措施劝止攻击效能 2)措施减损攻击影响效能均存不确定性的前提下,反混合威胁措施的哪些特性最有效助力防御方B应对攻击方A对关键基础设施的网络威胁?

本文结构如下:第二章介绍建模方法,阐述如何将文献与专家见解转化为概率分布输入模型;第三章详述混合威胁场景及关联跨域反制措施;第四章解析实验结果;第五章反思研究发现的政策关联性并指明未来研究方向。