海上应急通信的特点

海上应急通信技术研究进展

随着人类海上活动的日益频繁,海上应急通信保障在海洋活动中的作用愈发显现,其体系的建设已成为国内外各国关注的重点。中国管辖海域面积辽阔,安全形势复杂,各种海洋自然灾害和海上突发事件为海洋活动带来严重危害,海上应急通信能力是有效应对海上自然灾害和突发事件的基础保障。目前,中国海上通信网已实现初步的传输服务质量保障,但较陆地通信网仍在覆盖范围、通信质量等方面有所欠缺,从而也增加了海上应急通信能力建设的紧迫性。

面对海洋自然环境恶劣,要满足全面覆盖、重点强化、应急出动、快速响应等应急通信的基本保障需求,国内外普遍采取了船载、空基、天基等多种应急手段结合的结构体系。本文在分析海上应急通信的特点和国内外各类海洋应急通信手段发展历程的基础上,总结卫星等天基手段、无人机等空基手段、船载等水面基手段、潜标等潜基手段的应急通信技术特征、应用方向及发展趋势,综合近年来通信技术领域新兴技术的研究成果,探索海上应急通信技术和体系发展。

海上应急通信主要为海洋自然灾害和海上突发事件提供应急通信保障。不同于陆地应急通信保障,海上应急通信保障通常需要面对海上基础通信设施缺乏、海上工况环境恶劣等不利条件,并且海上应急事件通常具有事发突然、应急响应窗口短、后果严重等特点,因此海上应急通信保障要求相对较高。

海上应急通信对可靠性、快速反应要求极高

对于现代各类海上活动而言,海上通信覆盖的范围,就是各种海上力量能够投射的范围,海上通信条件的缺乏也正是局限海上活动的最大瓶颈。在海上应急活动中,通信条件通常对应急方案的决策、应急过程的实施具有决定性的影响。因此,一方面对应急通信的可靠性,尤其是在恶劣海况下通信的可靠性提出了非常高的要求;另一方面,海上救援、海上权益维护等诸多场景下,应急响应窗口很短,要求能快速建立现场通信条件,对应急通信的快速反应提出了非常高的要求。

海上应急通信要求技术手段多样、覆盖范围较大

受海上自然环境制约,海上通信基本上以无线通信为主。海上环境和海上应急场景的多样化,决定了海上应急通信必然包括多种无线通信手段,例如卫星通信、短波/超短波通信、移动通信等。海上应急事件的发生地覆盖全球海域,涉及天、空、岸、海、潜等诸多环境,需要充分利用各种通信手段的技术特点,以应对不同条件下的应急通信需求。

海上应急通信涉及多部门多系统

海上应急处置过程中,涉及海洋、海警、海事、航道、救捞、运输、医疗、海上工程等多个部门,应急处置现场通常需要多方协同进行。任何一个部门、机构都很难独立完成全部的通信保障服务,任何独立的系统也很难适应全部的应急场景,需多部门、多系统的深度互联互通。这就使海上应急通信体系的建设成为一项庞大的系统工程,需要依托多方力量,结合典型应用场景,进行统筹规划,长期建设。

国外海上应急通信发展现状

发达国家的应急通信手段发展较早,经过多年建设以及实践检验,目前已颇具规模。美国、日本及欧洲的一些国家和地区建立了较为完善的应急通信体系,在突发事件的应对中发挥了突出的作用。下面按海上卫星通信系统、岸潜等近海面应急通信手段、无人机等海上高空应急通信手段,对国外的海上应急通信发展现状作一总结。

国外海上卫星应急通信系统

受环境条件所限,卫星通信仍然是海上信息通信的主要手段,国外的海上通信主要为常态化部署的全球卫星通信系统,主要包括同步通信卫星系统和低轨通信卫星星座。其中,同步通信卫星系统方面以海事卫星应用为主;低轨通信卫星方面则呈现快速竞争发展的特点,全球覆盖、建设性价比较高等特点使其成为未来一段时间内卫星通信发展的主要方向。

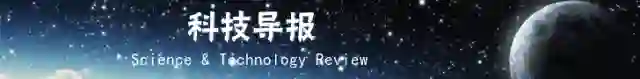

1)国际海事卫星通信系统。国际海事卫星(Inmarsat)是全球静止地球轨道移动通信卫星系统,以海事应用为主要目标用户,能为用户提供话音及低速数据服务。最先进的Inmarsat-4系统(图1)由3颗地球同步轨道卫星构成,支持L频段海事移动通信,实现对全球中低纬度地区的完全覆盖,以及面向移动终端492kbit/s的峰值通信速率。

图1 Inmarsat-4系统

2)国外低轨卫星通信系统。国外低轨卫星通信系统以铱星(Iridium)及其二代系统、全球星系统为代表(图2),主要面向传统语音与低速数据业务。铱星二代系统建设时,以成为地面蜂窝通信系统的“补充”手段为目标。目前该系统已经具备海洋或偏远陆地地区的通信能力,可作为地面的互补系统,开展海上应急通信传输。

图2 铱星及其后续、全球星系统

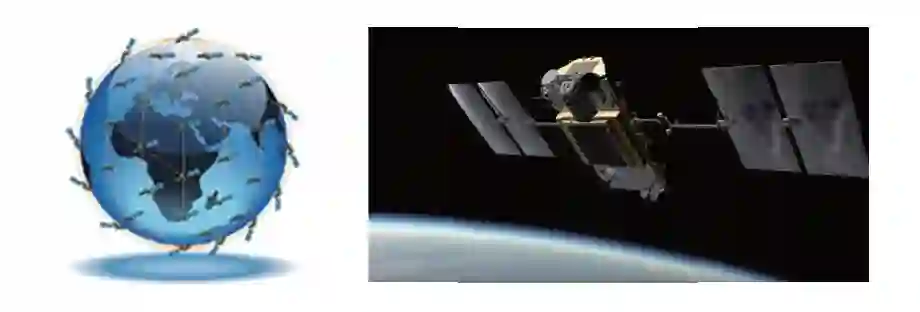

3)国外低轨宽带互联网星座系统建设计划。2014年以后,美国OneWeb 和SpaceX 公司相继宣布,启动建设覆盖全球的低轨卫星系统(图3),打造覆盖全球的太空互联网。该系统主要针对消费者和小型商业客户,主要特点是简单、快速、低成本、高可靠。通过快速建成低成本小卫星星座,可实现满足特定需求的互联网通信,并作为全球地面互联网的备用系统,在海洋、航空、自然灾害和应急工作中发挥作用。

图3 美国OneWeb卫星星座(a)与SpaceX低轨卫星建设计划(b)

国外岸潜等近海面应急通信手段

岸潜等近海面应急通信手段具有灵活机动、可及时有效覆盖应急区域等特点,以下介绍几种国外的近海面通信手段。

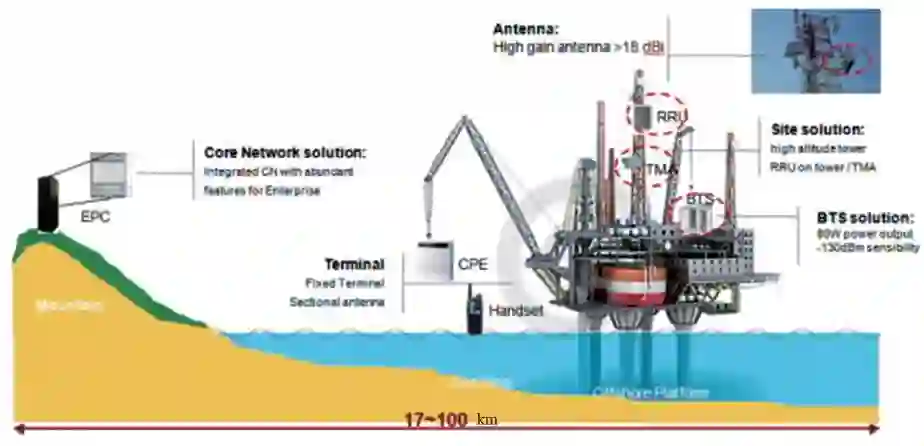

1)挪威LTE离岸海洋油井通信服务。该项目由挪威通信服务商Tampnet和华为技术有限公司联合研发,是全球首个将长期演进(LTE)技术与离岸通信结合的网络应用,为客户提供上行1 Mbit/s,下行2 Mbit/s,能够覆盖海上平台周围37 km的海域(图4),解决了钻井平台、油轮与陆地间的语音通信和生产数据回传问题,同时后续可实现视频监控数据的回传以及无线集群业务,为Tampnet在海上能源领域的战略扩张提供了坚实基础,具有很好的示范效应。

图4 挪威LTE离岸海洋油井通信组网示意

2)日本水面灯塔远距离可见光通信。2008年10月,日本可见光通信联盟(VLCC)实现了海上灯塔可见光通信,将信息载于灯塔发出的光,通信距离达2 km,通信速率为1022 bit/s。2009年,日本Outstanding Technology 公司开发出一种可见光通信系统(图5),成功实现了13 km速率为5 kbit/s的模拟语音信号传输。可见光具有不易受干扰的通信特点,在无线电信号受到干扰、设备出现故障等恶劣环境下,可见光通信可为海上视距范围内突发情况提供最低限度的应急通信手段。

图5 远距离可见光通信系统

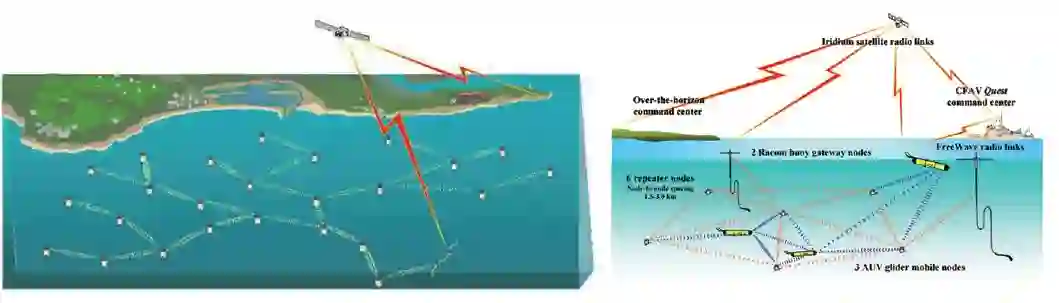

3)国外水下通信导航网络。国外的水声通信与定位技术起步早。水声通信网络方面,在国外已有近20年的发展历史,开展较早且具有代表性的是美国的Seaweb网络(图6),旨在验证浅海复杂信道下水声通信网络的性能,自1998年首次在马萨诸塞州的布泽德湾进行海洋试验以来,至今已开展了50多次海试。Seaweb在水下移动平台指令传输、水下定位导航、海洋观测网等应用中展示了很好的应用效果和技术先进性。

图6 水下无人潜艇(UUV)节点参与导航定位的Seaweb网络试验

欧洲也开展了试验研究,据2016年12月消息报报道,俄罗斯将在2018年完成水下格洛纳斯(GLONASS)定位系统的建设,该系统由配置卫星通信、超短波电台的声纳浮标及水下无人航行器组成,定位深度最深可达水下8 km,水下航行器收到信息后可进行精确定位。以该系统为基础,可以打造全球性的水下监控信息网络中心系统,为水下油气开采服务。

国外无人机等海上高空应急通信手段

无人机应急通信手段具有应急起飞,可快速抵达服务海区的特点,目前无人机和浮空器的通信系统建设研究是国外的最新研究热点。

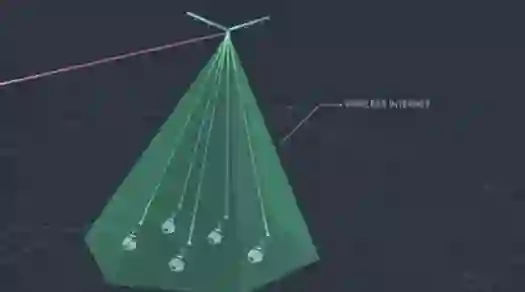

1)Facebook临近空间长航时无人机通信系统。Facebook公司从2013年开始推行了Internet.org项目,旨在以激光通信实现无线网络传输,加强偏远地区的网络覆盖,实现全球2/3高速互联网接入的无线覆盖率(图7)。鉴于临近空间长航时无人机具有驻空时间超长的特点,该项目选择临近空间长航时无人机作为中继平台,并开展了宽带接入的研究工作。该项目可实现针对陆地或海洋中偏远地区的互联网接入及通信应用需求。

图7 Internet.org项目

2)Google气球升空基站应用。2013年6月,Google公布了基于气球升空基站的潜鸟项目(Project Loon)研究计划。该项目设计以气球构成通信网络,每个气球携带10 kg的通信设备和仪器、电池、太阳能板等,为所覆盖区域地面用户提供不间断上网服务(图8)。2017年5月,Loon气球为遭遇百年一遇洪水的秘鲁提供了灾后应急通信服务,10月,Loon气球为遭遇飓风灾害的波多黎各提供了灾后应急通信服务。

图8 Google气球通信组网

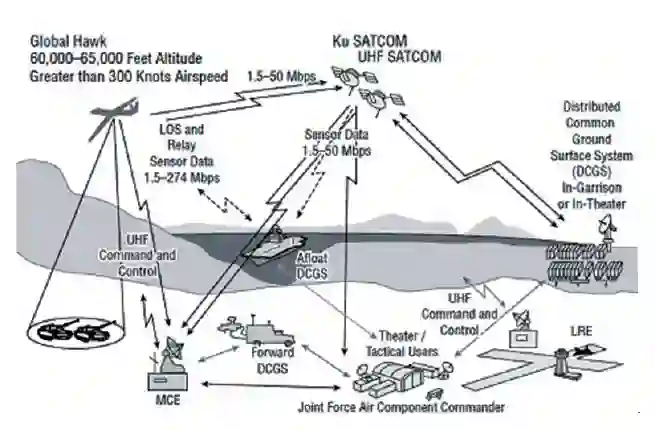

3)美国全球鹰通信系统。美国全球鹰无人机系统利用高空长航时大型全球鹰无人机,实现全球规模覆盖的情报、侦察与监视任务(图9)。全球鹰无人机可以同时使用超高频波段和X波段的视距链路、超高频波段和Ku波段的卫星通信链路等4种通信链路。为进行图像信息等大容量信息传输,可以使用X波段的视距链路(即通用数据链)与商业用Ku 波段卫星链路,其他链路主要用于无人机的控制。除此之外,无人机上还装有国际海事/移动卫星民航通信终端(L波段),作为无人机控制链路的备份。

图9 “全球鹰”系统通信体系结构

国内海上应急通信发展现状

国内海上应急通信技术研究紧跟国外的研究步伐,已经初步实现接入通信服务保障。但相较国外的成熟技术,国内海上应急通信技术仍然在覆盖范围、通信质量等方面有所欠缺。随着中国海洋活动日益增加,海洋应急通信的建设需求日趋紧迫。

国内海上应急通信网络体系发展现状

中国在海洋应急通信建设方面,没有专门用于保障海洋应急通信的通信网络,主要依靠近岸移动通信网络、短波/超短波电台、国家现有卫星通信系统以及租用国外海事卫星等技术进行。海上数据通信过于依赖国外的卫星系统,严重缺乏自主通信保障,未能形成完整的海洋应急通信体系。

目前,在中国的近海范围和江河湖泊上的移动通信网络已较为发达。中国联合网络通信集团有限公司从广西北海开始一直到大连海域,基本已建成近海50 km左右的覆盖网络。中国移动通信集团公司和中国电信集团公司也在沿海的一些岛屿或沿海省份建设了基站。随着南海岛屿的开发,一些重要岛礁上也实现了移动通信网络覆盖。已建成的近海移动通信网络主要以第3、4代移动通信(3G/4G)为主,能够满足基本的话音和低速数据业务通信需求。

短波通信系统凭借覆盖范围、通信成本等多方面优势在海上通信保障中发挥了重要作用,目前,国内数万条作业船只已安装了短波通信电台。2014年,以短波、超短波、卫星、公众网络为核心,温州提出海洋渔业多种通信网络融合理念,加快温州地区短波通信系统建设。国家交通部在海上短波建设方面也投入很大力度,在广州、上海、天津、大连等地建立了海岸电台,在航运、海洋石油开发和海洋科学考察中发挥了重要作用。但随着船舶短波通信设备的日益增多,短波频率资源愈来愈紧张,相互之间的干扰越来越严重。此外,各部门短波电台各自为战,服务区域分散,应急通信效能较低。超短波通信系统主要承担近岸公网和远海短波所不能覆盖的区域,作用范围为近海50海里(1海里=1.852 km)左右,覆盖范围较小。随着海洋活动逐渐增加,现有的短波/超短波网络无法完全满足海洋应急通信需求。

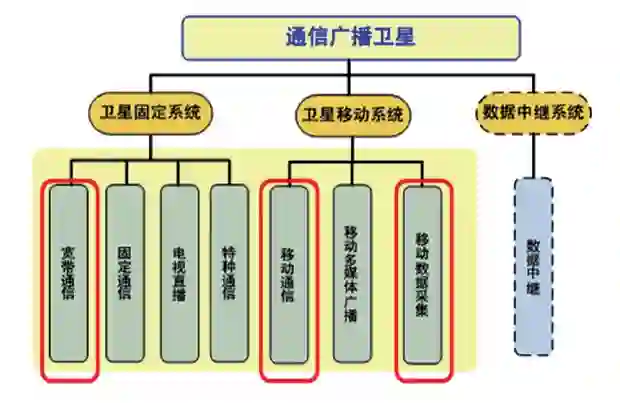

2015年5月,国务院批准印发了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》,对中国未来15年通信卫星及应用进行了全面论证,明确空间系统主要由遥感、通信广播、导航定位3类应用卫星组成(图10)。其中,全球化为主要方向,公益带动商业为主要原则。

图10 中国空间基础设施规划-通信广播卫星

中国第1代高轨移动通信卫星系统天通一号系统于2016年8月发射入轨,实现对国土大陆及海域的覆盖,提供传统话音和低速数据接入服务,2017年12月电路域服务已经正式对外投入运营。天通系统面向亚太重点区域,以区域性覆盖为主,对于两洋、两极以及大容量数据传输需求仍有一定的局限性。

国内海上应急通信技术发展现状

在应急通信技术方面,中国已经开展了大量的研究和验证工作,研究成果应用于各类应急通信场景中,积累了丰富的实践经验。

1)LTE 技术在海上信道环境中的应用。基于对海上作业区的实地调研和客户需求,2011年大唐移动通信设备有限公司创新地推出TD-LTE海上专网无线通信项目,用来解决海上采油平台间的通信问题。目前,已经完成在南海的覆盖测试,在大雾、大风、暴雨等多种复杂天气下,TD-LTE专网下行速率稳定在约40Mbit/s,上行约15 Mbit/s,充分验证了TD-LTE海上专网无线通信方案的可用性和可靠性。

中国移动通信集团山东有限公司携手爱立信公司在青岛TD-LTE 试验网建设中,成功验证了TD-LTE2.6 GHz海面覆盖。为了试验TD-LTE在2.6 GHz的最大覆盖能力,尝试了“最大小区覆盖范围功能”,在开启的理想状态下,可提供最大93 km的理论覆盖半径,而在不开启此功能的情况下,小区的最大覆盖半径仅能达到15 km。经过海上测试,在距离海岸30km外的海面上,下行吞吐速率可达7Mbit/s,上行吞吐速率可达2Mbit/s。该试验表明LTE能够为海洋运输、海岛生态旅游开发、海上渔业等提供良好的宽带服务。

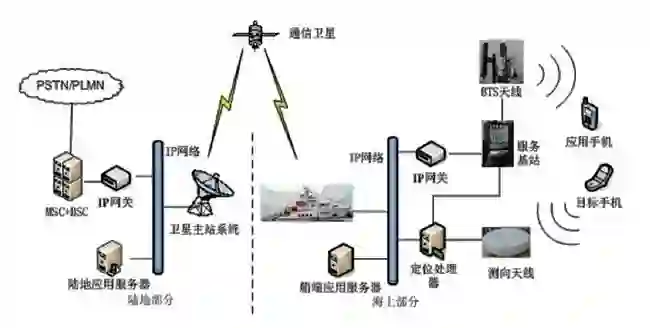

2)基于船载移动基站的海上搜救。2013年,交通信息通信技术研究发展中心联合中国联合网络通信有限公司开展了基于船载移动基站的海上搜救应用示范系统研究(图11)。船载移动基站通过甚小天线地球站(VSAT)卫星通信系统实现与陆地移动通信网络的对接,通过移动通信系统信号与卫星通信信号的转换,实现了船端系统对目标手机的测距和测向信息功能,及目标手机位置的可视化显示,达到海上定位和搜救的目的。

图11 海上搜救应用示范系统

3)船间自动化灯语通信系统。可见光通信以光作为传输信道,具有抗电磁干扰、安全性高、成本相对低廉、使用方便等优点,灯语通信系统,就是一种常见的海上可见光通信系统。受海上环境影响,大部分海难事故发生在夜间或恶劣海况下,很容易影响到卫星通信或船载基站的可靠性。可见光通信在恶劣条件下可靠性较高,能够实现人工通信,对装备、环境的要求较低,是一种最低限度的通信保障,较为适合海上应急通信的需要。

“十二五”期间,中国船舶工业系统工程研究院联合北京邮电大学、北京华通时空公司,共同进行了远距离可见光通信系统的研究,研制了基于可见光通信的船间自动化灯语通信系统,并在天津和石家庄水库进行了原理样机测试,成功实现了通信距离10.7 km,速率28.8 kbit/s的远距离可见光通信试验。

4)水下通信导航技术。国内在水声通信和定位技术领域已有多年的积累,研制的水声通信机已到达实用化水平,部分产品的性能已与国外知名公司的产品相当,已广泛应用于海底潜标、水下有人/无人航行器、水下作业平台的遥控与数据回传等场合。在水声通信组网技术方面,“十二五”期间,国内已开展了一些小规模的水声通信海上组网试验,验证了水声通信组网的部分关键技术;在水下定位技术方面,国内早在2004年就研制了首套水下差分全球定位系统(DGPS)水下高精度定位系统样机,目前一些研究所和高校已形成了长/短基线定位样机的能力。国内前期的研究积累为研制通导一体的网络化设备、构建水下应急通信导航试验系统打下了扎实的技术基础。

国内海上应急通信技术发展思路

国内海上应急通信技术建设原则

1)常态储备,动态调配。依托国内沿海和岛礁的基础条件(机场、港口、站点、通信设施等),常态化储备海洋应急通信系统的资源;根据对热点海区可能的应急突发事件预判结果,在各站点间动态调配系统资源。

2)全球覆盖,重点强化。基本通信保障的能力应覆盖全球,强化保障能力覆盖南海和东海;满足现阶段国内海上终端用户通信应急接入和突发事件处置要求。

3)应急出动,快速抵达。能够实现快速部署;从服务需求提出至服务能力就位的响应时间尽量缩短,满足应急救援72小时黄金时间的要求。

4)无缝衔接,持续保障。能够通过多种应急通信手段之间的无缝衔接,在月级的时间段内进行应急通信持续保障;服务能力就位后,能持续填补面向特定场景的大规模专业救援装备赶赴应急海域的时间空档。

5)机动灵活,动态服务。能够实现应急通信服务海区的动态迁徙,按应急通信保障的具体需求,灵活机动地调整服务区域范围。

6)面向用户,服务多样。既能接入海面用户,也能接入水下用户;面向的终端类型覆盖海面手机、船舶自动识别系统(AIS)等大众型终端、水面SOS搜救终端、水下声通信定位终端,服务类型和通信速率覆盖语音、数据通信、网络连通等多种类型。

7)互联互通,融入大网。能够在单个应急服务海区内建立多用户之间的互联互通;能够建立多个应急服务海区之间建立互连互通;能够在应急服务海区与大陆之间建立互连互通,符合相应的技术标准;能够接入海上既有通信系统的骨干节点,在既有通信系统的基础上,对相应海域提供强化通信保障;能够接入中国既有的通信干线基础设施(通信卫星、微波干线链路、光纤干线链路),建立应急海区用户与公网的互连互通,能够接入中国自有的北斗搜救信息,实现信息的快捷无缝交换。

8)突破技术,夯实基础。在集成有较好技术和装备基础的既有手段,面向海上突发事件快速形成的应急通信服务能力的同时,瞄准中国技术水平较弱、相对国外有明显差距的应急通信关键技术,如低轨卫星通信技术等,开展关键技术攻关和演示验证。

9)建立规范,衔接未来。建立海上应急通信技术体系,开展实验验证,形成标准规范,为中国即将建设的海洋通信系统奠定技术基础。

10)以民为主,军民融合。在以民用需求为主导研制建设的通信系统的基础上,针对海洋应急通信领域的军事需求,开展民用于军的应用探索,为军民在海上通信领域的融合发展模式积累经验。

国内海上应急通信技术建设手段

参照国外类似系统的发展模式以及国内相关技术基础,根据应用需求分析,围绕在一个比较短的时间周期内建立海上应急通信系统的应用目标,提出天(卫星)、空(无人机)、岸(海岸和岛礁站点)、海(舰船)、潜(水下)五位一体的海上应急通信系统建设手段和发展思路。

1)天基手段——全球海洋常态覆盖。天基手段指低轨通信卫星星座手段。其主要特点是,通过在轨部署,实现覆盖全球海域和两极地区海域的基本通信能力的常态化周期性有效覆盖。

典型的应用场景是全球(含两极)的基本通信能力保障。在全球海洋任意区域发生灾害和突发事件时,面向国内海上用户,基于应急通信系统中的低轨卫星星座全球覆盖、快速重访的特点,实现应急海区内部用户之间、应急海区用户与大陆之间、应急海区用户与救援船队间的通信联络,并向应急通信系统指挥控制中心汇集应急海区的态势信息。

2)空基手段——机动快速灵活响应。空基手段是指无人机应急通信手段,部署于中国沿海或岛礁机场。其主要特点是,通过应急起飞,快速抵达服务海区,重点保障东海和南海海域的应急通信。

典型应用场景是中国海岸/岛礁周边200~2000 km距离内海域的强化应急通信能力保障。在距离中国海岸、岛礁周边200 km以内发生灾害和突发事件时,通过飞行高度3000 m的普通无人机携带通信载荷,利用普通无人机飞行成本低、机动灵活的特点,实现快速抵达应急现场、8小时以上驻留时间、单点覆盖100km左右、全天时工作的强化应急通信能力保障。

在距离中国海岸周边200~2000km范围以内发生灾害和突发事件时,通过飞行高度20 km的邻近间长航时无人机携带通信载荷,利用飞行距离远、驻留时间长的特点,实现快速抵达应急现场、驻留多天、单点覆盖100 km的强化应急通信能力保障。

3)岸基手段——近岸常态应急保障。岸基手段指部署于中国重点海区海岸、岛礁既有固定站点的应急通信手段。其主要特点是,通过在既有站点上配置响应的通信手段,实现站点周围附近海域的常态化应急通信保障。

典型应用场景是中国近岸、岛礁附近海域的强化应急通信能力保障。在中国近岸、岛礁周边发生灾害和突发事件时,通过在南海和东海沿岸、岛礁以及重点海区布设的浮台上部署灯塔应急通信系统,利用平台支持能力强、网络节点地理位置相对固定的特点,实现近岸海域/岛礁周边25 km范围内海域的全天时、全天候多功能应急通信接入。

4)海基手段——长期驻留能力综合。海基手段指搭载于通用或专用舰船的应急通信手段。其主要特点是,利用舰船载荷承载能力强的优势和远距离机动、长时间驻留的能力,通过在东海、南海的机动部署,持久保障应急海区的通信能力。

典型应用场景是中国东海南海全域海区长时间驻留强化应急通信能力保障。在中国东海南海海域发出灾害预警或应急事件发生时,利用船载系统载荷承载能力(质量、功耗、体积等)强、多种载荷可同时工作、不受昼夜限制、对海洋恶劣环境抵御能力强、可搭载专业/兼职人员现场干预操作等特点,通过派出搭载多种通信载荷和载荷的应急通信船,快速抵达应急海域,实现对应急船周边30~80 km的全天时、全天候、多功能水面用户应急通信接入。

5)潜基手段——水下应急通信导航。潜基手段指应急部署于水下测绘、救援、矿产勘探开发等水下活动现场的水下通信手段。其突出特点是,可随船迁徙,实现对水下应急区域的有效覆盖。

典型应用场景是中国东海、南海等重点海区水下应急通信和搜救能力保障。针对中国东海与南海海区沉船搜救打捞、飞机海上失事搜救、海底光缆故障抢修、海底管道溢油抢修、水下考古等活动,通过随应急通信船部署的水下应急通信设备,为水下机器人、潜水器、潜水员的水下作业提供通信和定位服务。

国内海上应急通信技术应用模式

结合上述5种应急通信手段,根据海洋应急通信的业务需求,进行典型场景的应用模式的分析和设计。

1)应急救助。中国东海、南海海区航路密布,船舶交通流密集,通航环境复杂,且每年受台风、寒潮、浓雾等恶劣天气影响明显,海上险情时有发生。目前,近海海域可依赖Inmarsat、铱星、甚高频(VHF)、中频/高频(MF/HF)、船舶交通管理系统(VTS)、AIS等通信手段,而离岸30 km以外海域只能依靠Inmarsat、铱星等通信手段实现通信保障,部分偏远小岛因海底光缆未上岛,台风等灾害对通信设施破坏较大,通信保障能力很弱。

基于无人机和低轨卫星的应急通信系统有助于提高远海区域通信保障水平,实现语音、图像、视频等的实时传输,当发生海上事故时,能够实时掌握海上搜救现场情况,为快速、高效的搜救指挥工作提供强有力的保障。另外,水下应急通信也能为水下救援、沉船定位、搜救打捞等提供通信和定位服务。

2)海洋渔业安全生产管理。中国海洋资源丰富多样,适合海洋生产发展。海洋渔业、运输业、油田勘探等作为中国临海区域支柱产业之一,受海洋潮汐、波浪、海流、冷空气等自然条件影响大。此外,作业渔船数量多、作业范围广、技术装备落后、抗风险能力低,其风险程度远也高于其他产业,岸与船之间的通信不畅始终是渔业安全生产管理中的薄弱环节。

大量渔船海上通信基本依赖现有卫星通信、渔业超短波网、短波网、公众移动通信网络保障,而离岸25 km以外基本无通信保障,现有海上卫星系统也多为外国建设,渔船通信数据的安全性难以保障。传统的短波、超短波通信受台风、雷雨、电磁环境影响较大,效果不佳,北斗短报文短信功能部分满足海上通信传输,但不具备语音通信能力,几种海上通信手段缺陷不一而足,无法满足日益增长的海上通信需求。

渔业安全生产管理对海上应急通信系统的需求包括:1)目前离岸20 km以外3G/4G信号无法稳定工作,现有的卫星通信也难以保障渔船通信需求,迫切希望实现外海渔船作业区域的语音、数据传输的网络信号覆盖;2)受AIS基站接收距离影响,离岸50 km就无法接收AIS数据,希望借助海洋应急通信系统实现渔船作业区域AIS信号的全面覆盖;3)为出海作业的渔民提供通信服务,包括气象、渔汛、补给、渔货运销以及亲情联络等;4)借助海洋应急通信系统,在海上网络信号覆盖状态下实现对船只和人员终端的实时定位,从根本上解决海上救助和人员精细化管理的难点问题;5)利用低轨卫星通信系统,为远洋渔船提供语音、数据通信和实时定位服务,也方便管理部门对越界捕捞等违法行为进行监管。

3)危险化学品监管及事故应急救援。近年来,国内危险化学品重特大事故频繁发生,如“7·16”大连新港油库爆炸事故、渤海湾蓬莱19-3油田漏油事故、天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故等,不仅造成了严重的生命财产损失,也对当地生态环境造成了极大破坏。

中国管辖海域的油气储运、石油炼化基地及企业、港口、锚地都位于海上或各个分散的海岛,位置偏僻,交通不便,通信基础设施不完善。一旦发生事故,往往是突然发生,灾情复杂,处置难度大;应急救援力量多,指挥协调难;事故现场信息量大,原有通信设施破坏严重,信息上传下达难。

舟山是全国最大的原油储运基地,且其附近海域有上千公里海底输油输气管线,使得舟山危险化学品安全管理形势极为严峻。在危险化学品监管及事故应急救援工作中,海上应急通信系统可以发挥重要作用,以舟山市为例:1)平时作为危化企业生产数据和视频监控数据(包括厂区、码头、锚地等)接入全市“危化企业在线监测预警和应急指挥平台”的备用通信链路,带宽要求支持5~10路高清视频监控信号传输;2)发生事故时(如罐区、厂区燃烧爆炸,海上溢油等),在现场通信设施被破坏的情况下,利用无人机、通信船等中继资源,及时向现场应急指挥部和市应急指挥平台回传现场事故视频监控和现场救援数据,保障双向通信畅通;3)利用无人机搭载必要的载荷进行海洋环境监测,对海洋溢油、有害化学品泄漏、生产企业废气废水排放等进行实时监控。

4)水下设施应急维护。水下光缆电缆在中国领海海区部署密集,因船舶锚泊不当等原因,经常造成海缆中断,造成直接经济损失数千万元,严重影响供电和通信的可靠性。

在海缆日常维护和故障抢修工作中,应急通信系统可解决的问题及发挥的作用有:1)水下机器人在水下100 m的区域作业时,通过水声通信终端,提供图像、数据等通信支持;2)水下机器人在浑水区作业时,利用定位浮潜标对故障点精准定位,导引机械手对海缆进行检修;3)在海缆廊道一定区域内,利用周边浮标广播信号,实时提醒过往船只不要随意抛锚,防止勾断海缆事故的发生;4)蛙人进行水下作业时,利用背负式终端设备,提供无线话音、精确定位等服务,保障蛙人的作业安全。

5)海洋权益维护。中国有300万km2蓝色海洋国土,海洋安全尤其特殊的重要意义。东海、南海等海域作为重要海上交通枢纽,是国际货运的最主要通道,更是实现“一带一路”和海上丝绸之路倡议的支点。然而,东海、南海海域国防安全、军民联合应急通信指挥系统匮乏的短板日益显现,鉴于国防安全、军民联合应急通信保障的重要性,需要大力发展相关应急通信能力,建设军民一体化深度融合的应急通信设施。

中国南海周边局势复杂,周边国家受经济利益驱使,大肆抢占开发南海油气和渔业资源,海上侵权活动日益频繁,每年均发生多起周边国家阻碍中国渔民在南海捕捞作业的事件。在南海作业的渔船不仅面临着海洋风暴的威胁,而且受越南、菲律宾等周边国家对渔业生产的严重干扰。由于缺乏有效的通信手段,受辱、遇险渔民不能及时通知政府前往营救,经常出现中国渔民在南海被抓、被扣、被罚甚至被打伤打死的情况,严重侵犯了中国海洋权益,社会影响极坏。在如此严峻的海洋形势下,加快海南海洋应急通信网络建设,有着迫切的需要。

针对海洋权益维护,应充分利用军地双方现有网络和通信基础设施,为加装情报收集终端的民船提供通信链路,利用民船获取海上信息身份隐蔽、灵活机动等优势,实现对权益敏感区海域水文气象、水下地形、电磁频谱、不明目标等信息的实时收集上报,满足海上军事信息保障需求。探索先进通信技术的应用,基于无人机、低轨卫星的海上应急通信系统更好地满足平战结合、军民融合的要求。

6)防灾减灾应急保障。中国是世界上遭受海洋灾害影响最严重的国家之一。2005—2014年,全国各类海洋灾害造成的年均直接经济损失达159.52亿元人民币,年均死亡(含失踪)170人。近年中国沿海地区经济快速发展,多种产业和人员加快向沿海聚集。依托海洋强国战略,沿海地区工业化和城镇化进程将进一步加快,人口密度和社会财富将进一步增加,海洋资源开发利用活动将进一步频繁,这意味着海洋灾害潜在的风险也将进一步加大。

利用临近空间长航时无人机续航时间长、控制面积大的特点,配合低轨卫星、通信船等互补的应急手段,建立风险预警预报通信系统。针对台风、海啸等自然灾害风险,实现警报信息的准确及时传达。

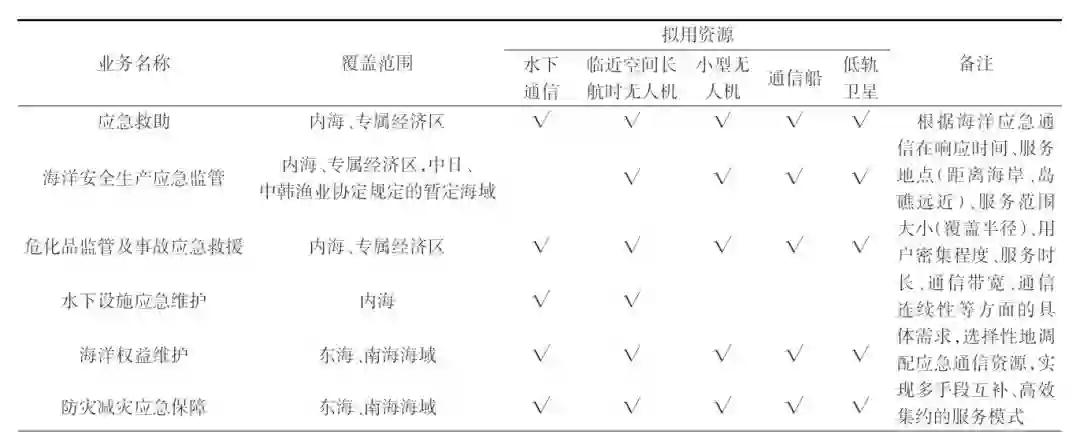

对上述6种系统应用模式分析表明,5种手段在作用海域范围、部署速度、服务半径、保障时长、服务类型等方面各有特色,优势互补,均有必要纳入海上应急通信系统的基本构成(表1)。

表1 海上应急通信系统应用模式需求

结 论

随着人类海上活动的日益频繁,海上应急通信保障在海洋活动中的作用愈发显现。本文分析了海上应急通信的特点,在调研国内外各类海洋应急通信手段及发展历程的基础上,讨论了中国海上应急通信技术的缺陷和不足,提出了天(卫星)、空(无人机)、岸(海岸和岛礁站点)、海(舰船)、潜(水下)5种手段构成的一体化应急通信系统建设思路,探讨了应急救助、海洋安全生产管理、危化品监管及事故应急救援、水下设施应急维护、海洋权益维护和防灾减灾应急保障6种典型应急应用模式,探索了后续海上应急通信技术和体系的发展思路。

参考文献(略)

文 / 蒋冰,郑艺,华彦宁,吕憧憬,黄宛宁,何隆,崔晓健

作者简介:蒋冰,国家海洋信息中心,副研究员,研究方向为海洋信息技术;崔晓健(通信作者),国家海洋信息中心,研究员,研究方向为海洋信息管理。

注:本文发表于《科技导报》2018 年第6 期,敬请关注。

(责任编辑 刘志远)

《科技导报》

中国科协学术会刊

联系电话:010-62194182

欢迎投稿:lina@cast.org.cn

长按二维码 即刻关注