2018年临近空间科学热点:

♦ 中国科学院启动A类战略性先导科技专项“临近空间科学实验系统”;

♦ 临近空间浮空飞行器:Project Loon完成 7球中继 1000 km里程碑,双球单跳最远传输距离达600 km;

♦ 临近空间太阳能无人机:空客公司西风S太阳能无人机创造飞行新记录;

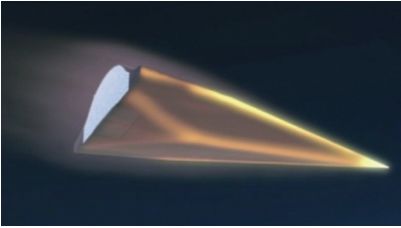

♦ 高超声速飞行器:弹道导弹“匕首”已服役,滑翔导弹令美俄剑拔弩张,吸气式巡航飞行器波澜不惊,多国仍在努力攻关;

♦ 超声速亚轨道飞行器:维珍银河公司“太空船二号”跨入太空门槛,蓝色起源公司采用垂直发射火箭完成两次关键飞行。

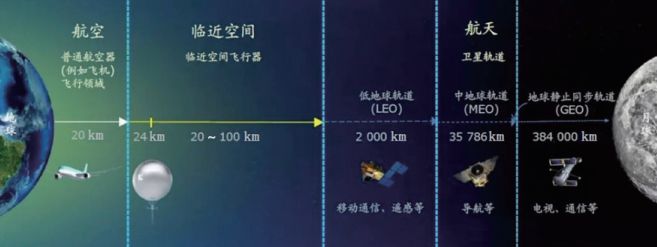

临近空间一般是指海拔20~100 km之间的空域(图1)。维基百科将临近空间的定义为介于商用客机飞行高度之上、轨道卫星高度之下的空域:由于大气已经足够稀薄,所以不可能为传统航空器提供足够的气动升力;因为大气阻力影响已经非常显著,所以地球卫星在这个高度难以保持在开普勒轨道上运行。有别于卫星和传统航空器,能够在临近空间运行的飞行器称为临近空间飞行器(图1),包括临近空间浮空飞行器、超高空太阳能无人机、超声速亚轨道飞行器、高超声速飞行器。

![]()

图 1 临近空间飞行器的运行空域示意

利用临近空间,飞行器能够以更好的性价比实现仰天俯地。由于航天器工程的巨大成本,为了降低失败的风险,国内外在上型号之前均通过高空科学气球进行试验验证。例如,中国在 2017年成功发射首个空间望远镜——“慧眼”硬 X 射线调制卫星之前,从 20世纪80年代以来就基于高空气球开展了一系列试验验证;曾经7次搭乘高空气球飞行的美国国家航空航天局(NASA)宇宙射线能量质量仪(CREAM)也于 2017 年 8月被 Space X 的龙飞船送到国际空间站。在对地观测方面,现有航空航天飞行器均存在各自的局限性:卫星难以实现高分辨率、且不能重复使用,静止轨道卫星只能在赤道上空运行,中低轨道卫星过顶时间太短,卫星组网运行意味着更大的成本;常规飞机覆盖范围太小、续航时间太短。而发展临近空间飞行器,可以有效利用临近空间的资源优势,克服上述局限性。例如Ball航空航天公司和 World View 正在合作利用位于平流层的气球获得高分辨率持久图像。

临近空间神秘而迷人,蕴含着丰富的物理现象和科学规律有待探测发现。相较于相邻大气圈层,临近空间的物质构成、能量输运以及相互作用极其复杂,科学认知有待深入,主权定义仍欠明晰,开发利用尚缺手段,亟待通过科学探索揭开其神秘的面纱。

临近空间飞行器是认识和利用临近空间的必然工具,因此很多国家都纷纷开展临近空间飞行器研制,以求开发利用临近空间、拓展人类活动空间。

浮空飞行器是指利用大气浮力抵御地球引力的飞行器,最早可以追溯到中国古代的孔明灯,具体包括自由气球、系留气球和带有动力操纵装置的飞艇。国际上早在半个多世纪以前就开始发展平流层气球,从 20世纪90年代以来开始发展平流层飞艇。

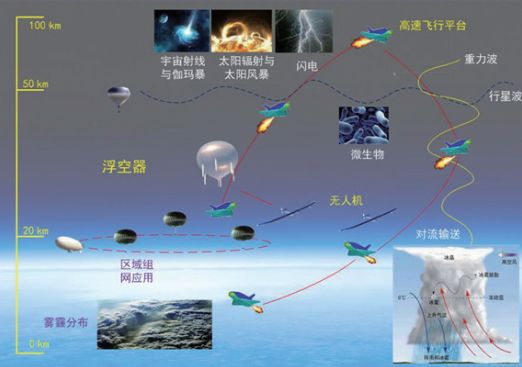

中国非常重视在科学研究指引下发展临近空间飞行器,程旋等研究指出临近空间环境大气密度及风场变化对临近空间飞行器的气动特性影响很大,杜善义等认为目前制约临近空间飞行器发展的瓶颈是对临近空间真实气体效应等问题认识不足,需要考虑在更为真实条件下研究新的实验技术。为此,中国科学院于 2018年 3月启动了“临近空间科学实验系统”A类战略性先导科技专项(图2,简称“鸿鹄专项”),旨在发展重载浮空器、持久驻空超压浮空器、可复用动力浮空器,搭载临近空间中高层科学探测平台、球载临近空间太阳能无人机系统和其他相应载荷,以“认得清、留得住、用得上”为总目标,在青藏高原、低纬度、中纬度等典型区域开展临近空间综合探测,深度刻画临近空间天气、电磁环境与辐射环境,探查临近空间生物多样性,揭示临近空间关键环境要素的生物效应,提升临近空间开发利用能力。在“鸿鹄专项”实施第一年,徐国宁等公布了基于临近空间浮空飞行器实际飞行试验,进行太阳能电池性能标定,对开路电压、短路电流、太阳能电池温度、I-V曲线、太阳辐射等详细参数进行了测试,结果表明,随着浮空飞行器高度的升高和太阳的升起,辐照度逐渐增加并达到 1285 W·m-2。该试验的成功实施也使中国科学院成为继 NASA、法国空间研究中心(CNES)之后世界上第三个掌握 AM0 环境空间太阳电池标定的科研机构。

![]()

图2 临近空间科学实验系统概览

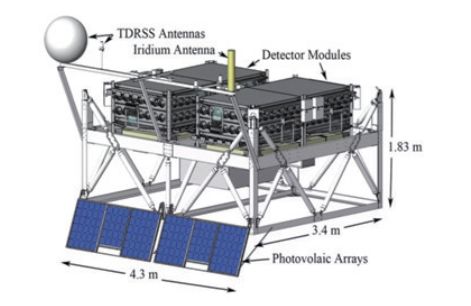

国外高空科学气球在 2018年没有太多亮点。NASA 的 McMurdo 南极站 2017—2018年度平流层气球发放季的主要载荷是 SuperTiger II(图 3),全名为超铁银河元素记录器(SuperTrans-Iron Galactic Element Recorder),用以探测宇宙射线。然而由于恶劣天气的影响,经过 16 次的尝试后,NASA 决定取消 SuperTiger II的发放计划。浮空飞行器对大气风场等环境变化具有很大的依赖性。2018年 12月 19日,SuperTiger II仅飞行了 6 h就提前降落,估计是球体遇到了漏气问题,任务宣告失败。

![]()

图3 NASA平流层气球有效载荷SuperTiger II

泰雷兹-阿莱尼亚宇航公司(Thales Alenia Space)2018 年12 月初表示,针对防务和安全领域监视与通信任务的平流层飞艇 Stratobus已经通过设计评审,预计将于 2022 年首飞全尺寸飞艇(图 4),艇长 140m,可以围绕其纵轴旋转,以保持其太阳能电池板朝向太阳,同时将有效载荷吊舱保持在气囊下方。该公司正在研究一系列小型验证艇,一艘 40 m长的原型艇定于2019年晚些时候飞行。

![]()

图4 通过设计评审的平流层飞艇Stratobus

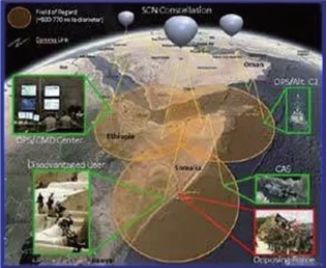

比较而言,平流层浮空飞行器组网运行是一个更有希望的方向。美国诺思罗普·格鲁曼公司 2018年初公布了正在研制的平流层零压气球群平台 STRATACUS(图 5),可提供持久的宽域指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察(C4ISR)能力。而对于整个浮空飞行器领域来说,2018 年史诗级的里程碑则是由谷歌Loon气球创造的:2018年 8月实现了在近 1000 km的范围内,保持7个平流层超压气球之间的互联网连接如图 6所示:从内华达州的地面将数据包传输到 20 km顶部的气球,这些数据沿着6个气球组成的网络传播了近1000 km,从沙漠到山脉再次返回。几周后又通过在距离超过 600 km的两个气球之间成功发送的数据,实现了另一个里程碑——这是迄今为止最远的气球点对点链接。

![]()

图5 平流层气球群C4ISR应用概念通信

![]()

图6 跨越1000 km的7个平流层气球组网

临近空间太阳能无人机属于低动态气动升力飞行器,可执行应急信息保障、战区预警、通信中继、侦察监视、电子对抗等军事任务以及大气研究、灾害监测、互联网服务等民用任务,因而成为先进技术国家发展的热点。目前国内外实施的平流层长航时无人机项目主要有太阳能无人机和涡轮增压无人机两类:前者包括英国西风(Zephyr)系列无人机等柔性机翼方案和Facebook公司天鹰座(Aqulia)无人机等硬式机翼方案,后者包括美国国防部先进项目研究局(DARPA)主导的秃鹰无人机、通用原子公司的阿尔塔斯无人机、极光飞行科学公司的帕修斯系列无人机。

在发展临近空间无人机的过程中遭受到很多挫折:最典型的就是 Helios太阳神无人机,由于大跨度空域低阻尼气动影响、低频密集弹性结构同姿态运动模态紧密耦合,特别是穿越对流层的突风与紊流诱导结构振动同姿态运动耦合共振,导致发散最后解体;最近的典型例子是谷歌公司 Solara50起飞不久后坠毁,经综合权衡放弃无人机项目、将精力集中到 Project Loon 浮空飞行器项目。

尽管如此,2018 年在临近空间无人机领域依然取得了巨大进步:空客西风 S太阳能无人机创造飞行新纪录。2018年 7月 11日,空客西风 S无人机首飞(图 7),在飞行了 25天 23小时57分钟后于8月5日降落于亚利桑那沙漠,创造了飞行时间和飞行高度的非官方记录。该机打破了西风 7 原型机 2010 年的 14 天飞行记录,同时创造了 22555.2 m的飞行高度记录。能力的提升有赖于太阳能电池技术,更得益于能源管理系统的开发,靠白天的储能度过夜晚后,西风 S的破晓高度比西风 7提高近 6000 m,达到了 17982 m。2018年 12月 3日,空客公司宣布西风 S无人机项目落户澳大利亚西北部小镇温德姆(Wyndham),值得赞赏的是西风无人机将采用“空客运营平台、客户负责载荷”运营模式,典型的案例就是正与 Facebook开展对话开展“西风无人机+Facebook 的载荷”的合作,这会令人想起两年前 Facebook 的天鹰座无人机在着陆过程中遭遇强风坠毁。但是空客无人机负责人亚娜·罗森曼称 Facebook 的任务载荷“出众”,但对西风S来说太重了!

![]()

图 7 西风 S无人机

中国在临近空间太阳能无人机领域以中国航天空气动力技术研究院研制的彩虹太阳能无人机和中航工业研制的启明星太阳能无人机为代表,在此领域的投入也在逐年增加。工业和信息化部官网称,彩虹无人机已完成20 km高度临近空间试飞工作。

2018年是各国在高超声速飞行器领域竞相发力的一年:高超声速弹道导弹“匕首”已在俄罗斯服役;高超声速滑翔导弹方面剑拔弩张,俄罗斯已经完成服役前最后一次飞行验证,美国三军合力研制;高超声速巡航飞行器方面波澜不惊,多国仍在努力攻关。这一现状实际上反映了国际军事政治的急切需要、而技术实现能力还存在极大差距。

飞行速度超过 5倍声速的飞行器被称为高超声速飞行器。临近空间高超声速飞行器之所以成为先进技术国家竞争最激烈的战略制高点,首先在于其可以利用临近空间的优势,具备突防能力的同时实现快速远程打击的目的。临近空间环境的高超声速基本飞行原理遵循的受力情况为:大范围变化的气动升力+大包络速度引起变化的离心力=地球引力,这意味着解决众多航空航天紧密耦合的复杂难题必然会经历一个艰难的过程。

齐奥尔可夫斯基公式开启了21个世纪以来现代航天技术快速发展,多级火箭将卫星送到开普勒轨道、将各种探测器和航天员从地球摇篮送到大气层之外,当航天飞机谱写着探索太空的传奇篇章时,再入弹道式高超声速武器也将美俄两个超级大国之间的冷战推到极致。

为了实现“在一小时打击全球目标”的目标,美国在2003 年提出“常规快速全球打击”(conventional prompt global strike,CPGS)计划,后来评估认为属于重要的区域威慑力量,2012年改为 CPS,旨在掀起了发展吸气巡航式高超声速飞行器的热潮。齐奥尔可夫斯基公式的动力来自“燃料+氧化剂”,航天飞机需要自带氧化剂,成本太高;而如果采用吸气式超燃冲压发动机,从大气环境吸取氧化剂,就可以以廉价方式发展空天飞机实现天地往返的目标。早在 20世纪 60年代中期,一些超燃冲压发动机就已经进行过飞行试验,最高速度达到 7.3 Ma。与再入弹道式相比,吸气巡航式飞行器具有升阻比更高的特点,因此横向机动能力更强、纵向弹道可以更平坦,形态更复杂且可控性高,突防性能更好,攻击目标难以预测等,具有更高的军事价值。

然而在发展基于超燃冲压发动机的吸气巡航式高超声速飞行器过程中遇到了难以想象的困难,美国 X-51A只进行过一次成功的试验,其发动机工作了设计工作时间的 1/3,不足 100 s。吸气巡航式发展受阻,促使人们转而加大力度发展助推滑翔式高超声速武器,满足政治军事需求。“助推-滑翔”弹道最早由钱学森1948 年提出,被称为“钱学森弹道”,美国 20 世纪 80 年代研制的“潘兴 2”中程导弹真正将“钱学森弹道”运用到攻击武器上。

特朗普上台后多次宣称要退出《中导条约》,新的冷战一触即发。2018年 3月 1日普京发表国情咨文,表示:“我们研制了一种具有精确打击能力的空射高超声速武器系统。从 2017 年 12 月 1 日开始,‘匕首’(Kinzhal)空射高超声速导弹在南部军区同步进行飞行试验和战斗值班任务。”“匕首”导弹代号Kh-47M2,主要为俄罗斯空天军研制,是一型具有精确制导打击能力的高超声速弹道导弹,飞行速度高达 10 Ma,搭载米格-31K射程达2000 km,可携带常规或核战斗部,突破所有现役或在研的防空反导系统,摧毁地面及水面多种固定或移动目标。从基于俄罗斯RT新闻网视频截图可大致估算“匕首”导弹的外形尺寸数据(图8)。

![]()

图8 米格-31投放“匕首”导弹

与此同时,美俄在滑翔导弹剑拔弩张。美国陆军的先进高超声速武器(AHW)在 2018财年获得了 1.974亿美元的支持,计划在 2019 年再次开展飞行测试。美国防部披露将在陆军的先进高超声速武器(AHW,图9)技术基础上,三军合力开发陆海空通用的助推滑翔高超声速导弹。HCSW项目的研发目标是一型可用战斗机或轰炸机发射的精确制导武器,可以对高价值的时间敏感目标实施攻击,洛马公司为此项目在2018年6月获得了 9.28 亿美元的空军订单。 Air- launched Rapid Response Weapon(ARRW,AGM-183A)是 DARPA的战术助推滑翔(tactical boost glide,TBG)计划的成果(图 10),该导弹由火箭助推器和高超滑翔弹头组成,由轰炸机(如 B-52)发射后火箭助推,最高可达到20Ma。美国空军 2018 年 8 月 13 日与洛马公司签署了4.8亿美元的研发合同用于开发 ARRW,期望在 2021年11月完成原型弹的设计、建造、测试。美国海军授予洛马公司研发合同,用于开展中程高超声速助推器技术的研发,该项目预计于 2019 年 6 月完成。美国陆军还计划在 2022 年前列装“远程高超声速武器”(LRHW)导弹。

![]()

图9 AHW想象图

![]()

图10 ARRW采用的TBG外型

据俄罗斯卫星新闻网报道:2018年12 月26 日,仅仅在特朗普正式宣布美国将退出《中导条约》之后两个月,俄罗斯国防部完成了“先锋”(Avangard)高超声速导弹服役前的最后一次发射试验,高超声速弹头通过水平和垂直机动,命中 6000 km外的预定目标,各项技术参数全部得到验证。俄罗斯总统普京亲自下令发射导弹(图 11),并表示该导弹将于2019年开始服役。俄罗斯副总理尤里·鲍里索夫称“先锋”导弹在试验中达到速度 27 Ma。“先锋”系统由新型Yu-71高超声速滑翔弹头和作为运载器的导弹组成,目前采用的第一种运载器为 SS-19导弹,未来还将配装RS-28“萨尔马特”洲际弹道导弹等。

![]()

图11 俄罗斯总统普京观摩试射“先锋”高超音速导弹

2018年 8月 3日,中国也试射了星空 2号高超声速乘波体飞行器,该飞行器弹头最大试验飞行速度已经达到 5~6 Ma 的水准(图 12)。在试验中完成了主动段转弯、抛罩/级间分离、试飞器释放自主飞行、弹道大机动转弯等动作,并最终按预定弹道进入落区。星空2号被称为中国开始发展第二代高超声速滑翔器的标志。

![]()

图12 星空2号发射图片

在吸气式巡航飞行器的研究方面:美国目前正在开展的项目包括由洛马公司臭鼬工厂以及雷神公司竞争承担的Hypersonic Air- breathing Weapon Concept(HAWC)、DARPA 的 Advanced Full Range Engine(AFRE)、洛马公司的高超声速无人侦查机 SR-72、波音公司在 2018年 1月及 6月连续公布类似 SR-72的军机方案以及动力创新的民机方案、Generation Orbit Launch Services 公司研制的低成本高超声速飞行测试平台 X-60A;欧洲、俄罗斯和澳大利亚等在联合开展一个国际合作项目Hexafly-Int。

伴随着高超声速武器带来的新冷战阴霾,2018 年临近空间也开启了超声速亚轨道商业旅行的希望。《华盛顿邮报》首席科技记者所著的《The Space Barons》及其中译本于 2018 年 3 月及 12 月先后上架,书中揭示了马斯克、贝索斯、布兰森等亿万富翁为何对太空情有独钟、又是怎样在商业航天领域筚路蓝缕、一路走来的。

曾经乘气球环球旅行的英国人布兰森执着于“把人送进太空”——哪怕只有一小会儿——这个简单的目标,因此维珍银河(Virgin Galactic)公司只开发了从平流层进行高空发射、只能做亚轨道飞行的飞行器。2018年 12月 13日,维珍银河的“太空船二号”在美国加利福尼亚州莫哈韦进行了第 4 次测试,一度冲到 82.7km的高度。尽管没有达 100km 高度的卡门线(Karman line),但80 km也是美国承认的太空高度。“太空船二号”是挂靠在母船白骑士二号(White Knight II)下方,母船带着“太空船二号”在跑道上滑行并起飞。在大约13 km的高度,“太空船二号”的飞行员发出指令释放飞船,在经过几秒的惯性滑行之后,“太空船二号“的火箭引擎启动,最终达到超音速,然后关闭火箭引擎,靠惯性冲到最高点。这号称是 2011年航天飞机退役之后,在美国本土发射的首次载人航天飞行。图13分别为太空船二号的航线、挂载到白骑士二号下方、释放后飞行、布兰森同两个飞行员合影。

![]()

图13 太空船二号完成亚轨道飞行

维珍银河的直接竞争对手、当今世界首富翁贝索斯创立的蓝色起源(Blue Origin)公司,目标之一也是提供亚轨道太空旅游服务。蓝色起源采用的更加传统的垂直发射火箭的方式,尽管还没有进行有人测试,但2018年也完成了为普通乘客到大气层更边缘遨游之前的两次关键飞行。当地时间 2018年 4月 29日“新谢泼德(New Shepard)”火箭进行了第 8次试飞,在发射大约10 min之后飞行到最高点——接近106km。当地时间 2018 年 7 月 18 日 11 时,蓝色起源公司对火箭 New Shepard 进行了第 9 次试飞,此次测试时长 11 分 17秒,飞行高度 119 km。图 14为第 9次发射监控截图及最近3次搭载的假人“天行者”(Mannequin Skywalker)。

![]()

图14 蓝色起源第 9次发射监控截图及最近 3次搭载的假人

概述了 2018年公开报道的一些典型的临近空间飞行器事件。由于保密的原因,国内外还有很多重大活动并未公开报道,但总体而言:肩负长航时任务的低动态飞行器方面,谷歌平流层气球组网计划及西风 S太阳能无人机取得了较大突破在高动态飞行器方面,伴随着高超声速武器带来的新冷战阴霾,超声速亚轨道飞行器则带来了商业旅行的新希望。

展望未来的发展态势,临近空间飞行器必定大有可为。两家私营商业航天企业——维珍银河公司和蓝色起源公司也有大动作,维珍银河公司计划在 2019年进行首次航天发射,蓝色起源公司则将在上半年运送首批游客开启“太空游”。临近空间长航时飞行器方面,浮空飞行器与无人机之间的竞争将更加白热化。武器并不是高超声速飞行器的唯一用途,希望用于临近空间及天地往返高超声速飞机能够在未来的发展过程扮演更多的角色。

本文作者:李智斌,黄宛宁,张钊

作者简介:李智斌,中国科学院光电研究院,研究员,研究方向为临近空间飞行器动力学、控制及应用;黄宛宁(通信作者),北京大学工学院,高级工程师,研究方向为临近空间飞行器测控技术。

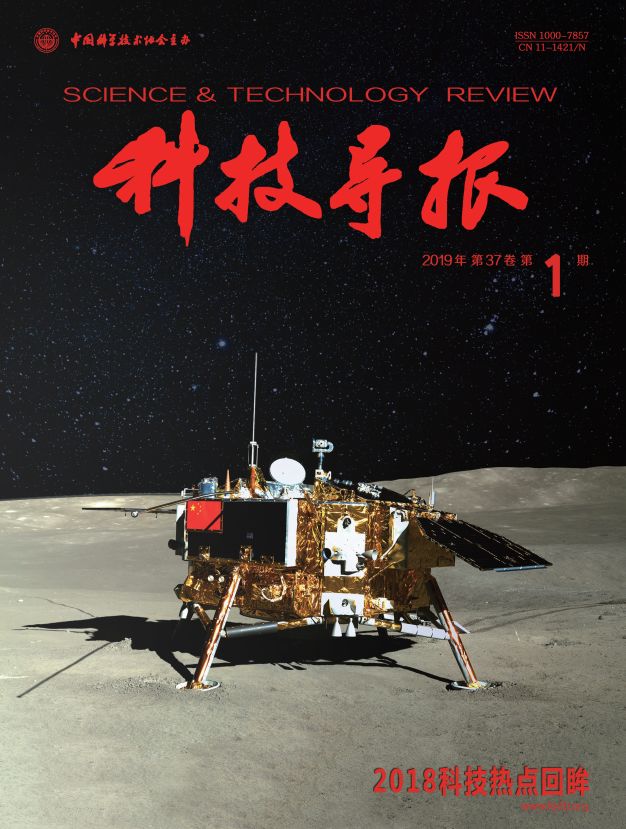

注:本文发表于《科技导报》2019 年第1 期,敬请关注。

(责任编辑 刘志远)

![]()

![]()

![]()