![]()

「Oh Youth」是36氪《观察+》孵化的青年群体观察系列,我们关注那些立于新商业文明潮头的年轻人,以及他们对这个时代的好奇心和行动力。一代人终将老去,但总有人正年轻。在这些珍贵的年轻人身上,我们期待「看到未来」。

这一次,我们采访到了90后制作人姜思达。在当下的娱乐产业中,他是少有兼具明星气质和内容制作能力的年轻人。以访谈节目为抓手,他正在探索表达的合适路径,向舆论场发出这一代人的声音。

当年辩论场上的戴花少年不再是参赛选手。这个27岁的CEO正学着证明:现在,「只有姜思达」。

![]()

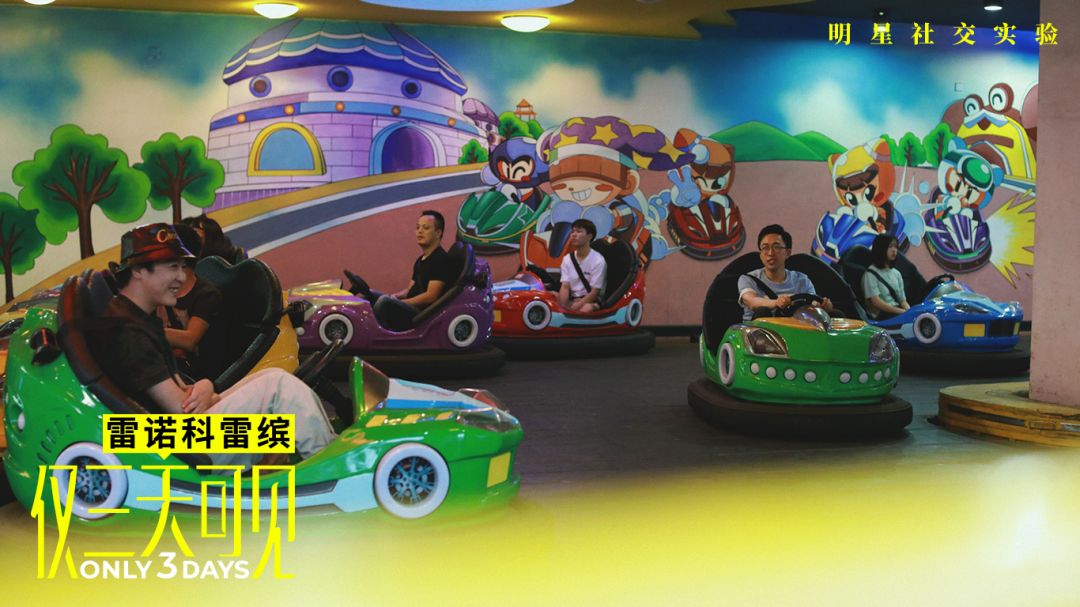

图片来源 |《仅三天可见》

马东曾说要「变成90后」以把握内容产业的未来,很难说还有没有时间留给马老师返老还童了。

年轻人们正在走向产业链上游,进行这一代的自我表达——

姜思达离开米未后的第一部正式作品《仅三天可见》上线,除了不俗的播放数据和接连收割的热搜,姜思达式风格也得到了再一次的肯定。

豆瓣开出了8.2的分数,评论是“就像是只有姜思达能做出的风格”、“只有姜思达”。

从这档节目能明显看出姜思达团队的长进:

不只是短视频到长综艺制作能力的跃迁,更是在明确创作风格以及方法论的基础上,进行访谈节目的模式创新。

在《透明人》之前,传统人物访谈节目的失势已经非常明显。

僵化的演播室模式不仅没能展现真实,反而加剧了表演,陷入为名人作传的无聊。

《透明人》没有重蹈覆辙,而是在选题以及采访环节进行改良:

以敏感的年轻人视角,选中3unshine组合、相亲角的父母、TFBoys粉丝、热爱仿真娃娃的老人……等高话题度的草根。

他们在主流舆论更多作为异端被审视,但姜思达把镜头平视地对准他们,带着自己的观点对其发问,最终得到属于自己的答案。

《透明人》的牛刀小试,折射出年轻人对于主流视角的厌倦以及话语场迭代的渴望。

相比精英姿态的上一代主持人,90后的姜思达与他们拥有更近的心理距离。

这为姜思达指明了创作方向,也让他明确了必须保持的和坚决反对的:

以年轻人视角认知人物和社会,拒绝臣服主流观点,拒绝剧本和表演。

在某种程度上,《透明人》只是在传统模式基础上的改良,效果高度依赖姜思达的感受和表现。

但到了《仅三天可见》,姜思达团队开发出了新的访谈节目模式:

三天里,团队全程参与明星的工作与生活,进行纪录式的跟拍。

最后一天姜思达进行采访,问题根据前两天的观察生成。

这种模式下,访谈离开了固定的演播室,采访者与嘉宾被放入流动、变化着的场景,开启一段社交关系。

不仅嘉宾能在自然状态下给出真实反应,节目也有了更多不确定性。

姜思达相信不确定能带来奇效,所以只设定部分相处场景,不设规则、不cue流程。

奇效在第三期嘉宾于正身上显露了。

前期采访时,姜思达发现于正始终处在忙碌状态,手机不离手,猜想于正一定很少去游乐园这样的场所:

「我就特别想挑逗他,如果非得把他摁在那儿他会是什么样表现?对他会是超凡的体验。」

当两人来到游乐园,此前一直忙碌、戒备、强势掌控局势的于正终于“被迫”改变了状态——玩不转各种游戏,接连打靶不中,启动碰碰车也失败,正是这个契机,让姜思达捕捉到他尴尬、脆弱的部分,两人的社交关系开始达到微妙的平衡,最终做成了一次坦诚的采访。

这并非没有风险。

在跟着池子去和他的朋友们草地野餐时,姜思达就没能融入一群脱口秀演员中间,场面一度非常无趣。

但姜思达允许这种无趣的存在,在成片白描地中展现了自己那时的尴尬和百无聊赖。

这意外地引发了不少观众的共鸣——日常社交中,无话可说其实是常态,只是很少有综艺会呈现尴尬。

「他们(观众)发现,原来姜思达在人群当中也很尴尬,所以他们也并不孤单。

」

姜思达的逻辑得到了印证:

反设定的才是真实的,只要保持真实,哪怕是无趣也自有其价值。

这与当下的综艺制作方法背道而驰。

2017年“剧情式真人秀”的概念被提出后,许多综艺节目尝试设定严格规则,捕捉嘉宾极端化的情绪表现,并在剪辑环节将素材串联成带剧情的真人秀。

而姜思达坚决拒绝这一点,他希望呈现一个「真人」,而非做一场秀。

这个节目最初的灵感就来自于他对不同人性的好奇:

《仅三天可见》里的明星和《透明人》里的边缘草根对他来说都一样,被评论、定义,却没有被看懂,误解的程度甚至更剧烈。

他希望把「这些世界上最难采的一波对象,他的面具给卸下来」。

在新节目中,姜思达团队更主动地放大主观性,围绕着「姜思达」这个IP设计走向。

初期人物的筛选有表达能力、个人魅力、潜力挖掘、话题度四个维度,但很多时候,选择的标准只是对方是否让姜思达「有感」:

「这并不是个通告节目,谁有热度就可以,它有个很重要的立足点,就是这个人给我的主观感受。」

同时,团队对进程的考虑也更多集中在,如何培养姜思达的好奇心和感受,以及他在这段相处中可能的角色。

所以在录制时,姜思达可以完全摒弃客观立场,把他跟嘉宾相处的感受、情绪和反应都诚实地展现给观众,成为与访谈同样重要的部分。

他会在被于正压制了两天后直言自己的反感:

「我能烦一个人吗?」

;

也会让身为嘉宾的袁弘跟着他工作一天,希望

借袁弘的观察去解决自己的困惑。

走出演播室、去除剧本和设定、强化主持人IP……《仅三天可见》并不是孤例,在《十三邀》、《豫见后来》等新近访谈节目上,都能看到这些趋势。

这可以被视为访谈节目向原生态的回归,主持人不再把嘉宾捧得高高在上,而是平视对方,以自己的强个性为媒介,试图碰撞出对方的真我。

在信息高度发达、明星的生活被充分曝露的当下,访谈节目需要向观众提供更深层的价值,两个人格碰撞产生的微妙反应就是方向之一。

在碰撞逻辑下,节目就很难定义为对某个嘉宾的专访,而更近似合作平台腾讯新闻提出的「社交实验节目」。

事实上,这个定位idea在姜思达的提案困于传统访谈的窠臼时,帮他厘清了内容思路。

姜思达最初的设想是,3天的相处严格按照时间线进行,以真实呈现两个人从不熟到能交心的过程。

腾讯新闻的制片人发现,在这种设定下,姜思达与嘉宾处于典型的社交关系中,沿着时间的线索,有可能产生起承转合的故事线:

姜思达代替每一个观众,走到不同性格的明星身边,试探、破冰、观察彼此的眼神逐渐发生变化,最终深度的交谈发生。

这个定位不仅让《仅三天可见》跳脱了访谈节目的狭窄范畴,也比名人的心路历程更能撬动大众的情绪点。

当姜思达与明星的相处被定义为社交而非访谈,两者就在某种程度上脱去了“明星”的身份,为受众提供各种类型的社交样本。

围绕着“社交关系”、原生家庭、亲密关系等暗合了受众情感焦虑的话题得以迸发,有机会引发受众的代入和共鸣。

同时,情感类话题并不只指向某个垂直的受众群,而是面向大范围的普通人。

姜思达发现,受众对于社交话题普遍有好奇心,「他需要知道跟别人打交道是什么样,跟什么样的人打交道带来的结果是什么。

」节目播出后接二连三的热搜也证明了这一点。

腾讯新闻提出的这个定位,可以溯源到视频平台正在进行的综艺节目模式创新:

借助社交、旅行、家庭等自然场景,以具有丰富情感元素的话题撬动受众关注,并试图对社会性议题产生关照。

只要能够找准受众的兴趣点,引发大范围的社会关注,平台就有机会以小搏大,撬动巨量的商业收益。

《忘不了餐厅》、《我家那小子》、《我家那姑娘》等作品,就是平台创新的结果。

但这种创新成功的前提是,创作者必须了解观众的情绪点所在,明白这代年轻人的爱与忧,这也是所有内容平台面临的永恒谜题。

再一次,姜思达被选中解谜。

5年前,《奇葩说》第一次将年轻人的自我表达以娱乐形式向市场释放,这个90后在此脱颖而出,成为娱乐产业中少数兼具明星身份和内容制作能力的年轻人。

此后两档担纲制作人的节目,都证明其理解年轻人,也因此被年轻人所偏爱。

很难找到比他更适合探秘年轻人口味的人选。

姜思达很清楚自己是被市场和行业偏爱的。

在第四期与袁弘相处时,他坦言觉得自己「配不上自己得到的」,所以要加倍努力,以弥补前几年被轻易捧高的虚弱。

当年辩论场上的戴花少年不再是参赛选手,在内容产业的竞技场上,这个27岁的CEO正学着证明:

现在,「只有姜思达」。

![]()

我们对年轻人们的一切新奇选择感兴趣,如有报道意向,欢迎联系(联系方式:张薇,zhangwei@36kr.com)。

![]()