南知 | 李瑞清先生逝世九十七周年:先生之风,山高水长

南知

每一天的清晨、黄昏或夜晚,许许多多在公共教学楼上课的南大学生常常会走在两江路上——这条道路位于逸夫楼与仙一教学楼之间,与三江路平行而与金大路、中大路垂直,每每走过都像是回顾了一遍校史。

和两江路的熙熙攘攘有所不同,瑞清路藏身于众多文科院系院楼间。从图书馆到历史学院,由亚明路始,在瑞清路终,整段路走下来,又像是在与南大的老校长们隔时空对话。

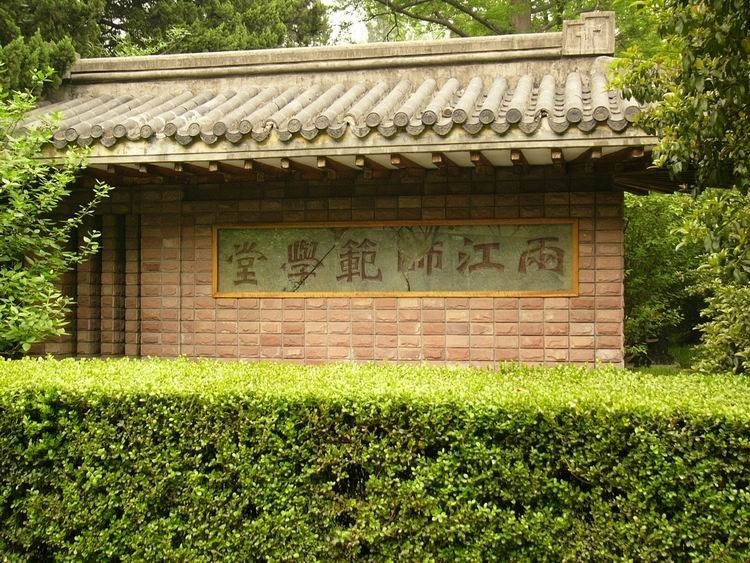

1920年9月12日,南京大学前身——两江优级师范学堂监督(即校长)李瑞清先生逝世。在2017年的最新版校园地图中,南京大学分别将仙林校区校园里的两条道路命名为“两江路”、“瑞清路”。

在李瑞清先生逝世九十七年后的今天,南小青带你重走这两条路,为你讲述老校长的故事。

人物介绍

李瑞清先生

(1867-1920)

字仲麟,号梅庵,又号梅痴,民国时期称清道人。他出身三代为官之书香门第,父亲李必昌教子极严。

李瑞清先生自幼喜爱书法,从伯祖父习字,钻研六书,尤好大篆,这为他后来成为书法家打下了良好基础。

1905年,他兼任两江优级师范学堂监督,1906年到任。几年时间内,他言传身教,成绩斐然,使两江师范成为名副其实的江南第一学府。

两江师范监督,办学功勋卓著

要说李瑞清先生与如今南京大学的联系,还得回到两江优级师范学堂创建之初、回到图强应变的清朝末年。彼时中国文化思潮风起云涌,御外侮求变革的呼声日益高涨,“兴学育才”、“兴学强国”的主张受到重视,废科举、办学堂已成为大势所趋。

刘坤一和张之洞联合上奏,酝酿新学制,亟欲培养近代人才;

以两江三省之财力,以师范学堂取代旧式江宁府学,在鸡笼山下明朝国子监旧址建立三江师范学堂;

三江师范学堂正式成立,次年开学;

三江师范学堂更名为两江优级师范学堂。

李瑞清先生上任之后,夙兴夜寐、惨淡经营,终于使两江师范学堂面貌一新, “教育成绩评者,推为东南冠冕”,成为当时全国优级师范学堂的楷模。

【广延名师,创新理念】

当时的两江优级师范学堂名师云集,著名学者王伯沆、柳诒徵、刘师培都曾执教于此。据1909年所作《第一次教育统计图表》,学堂内的教员中有本国毕业者12人,外国毕业的本国人士15人,此外还有外国教员3人,可见教员中接受西方教育者比例较高。

李瑞清先生在教育理念上走在时人前列,兼具继承与革新的特点。他清醒地意识到,民族的强盛离不开人才的培养,而西方教育可以作为中国效法的参照。因此,对于来自欧美、尤其是来自日本的教学制度、课程设置、教科书和教育方法,他都加以注意。引进的西方先进教育方法后,他将其与中国传统教育相结合,付诸教育实践。

【改革学制,添置设备】

学校有分类科、选科、补习科共十余个班级,又附设中小学堂以作教育见习之用,学生多达千人。李瑞清先生提倡国学、科学和艺术,重视学习与劳动的结合,改博物科为农业博物科,购置农田耕牛供学生实习之用。又创设图画手工科,设画室及工场,并亲自教授图画课,增设音乐科,培养了中国最早的美术师资和艺术人才,国画大师张大千、著名书法家胡小石皆出其门下。李瑞清先生是中国美术、书法教育领域的拓荒人,也是中国近代美术、书法教育事业的奠基人。

“视教育若生命,学校若家庭,

学生若子弟”的教育家

李瑞清先生出任两江师范监督后,为学堂事务四处奔走,全力以赴,始终不渝。他抱负非凡,以“视教育若生命、学校若家庭、学生若子弟”为办学宗旨,以“嚼得菜根,做得大事”为校训,致力于造就“中国之培根、笛卡尔”。

办学关键在于选用优秀教师。为此,李瑞清先生带领同仁出国考察,聘请了一批来自日本的饱学之士来校任教,传授西方科学。学堂的修身、文史、地算、体操等科则皆由中国教师出任。为了聘请专治地理的姚明辉先生,李瑞清先生亲前往嘉定,备筵席为之接风,竭尽礼遇之仪。

李瑞清先生认为,师范教育的对象是为人师者,关系风化,因此,不应只是言传,更应注重身教。以一校监督之尊,他不居洋楼,却安居三间茅屋之中,并以“梅庵”名之,不仅以“嚼得菜根,做得大事”的校训诲人,更用于律己。他还常常深入课堂,坐在学生中间,认真听讲并做笔记。既检查教学质量,又沟通师生关系。某日大雨倾盆,他和学生同离课堂,忘记携带雨具,便和学生一起淋雨回到住所,期间有工友赶来欲为他撑伞,被他拒绝。他说:“学生能吃苦,当监督的更应该吃苦。”由于李瑞清先生的身体力行,两江师范形成了一种勤俭节约、刻苦学习的校风。

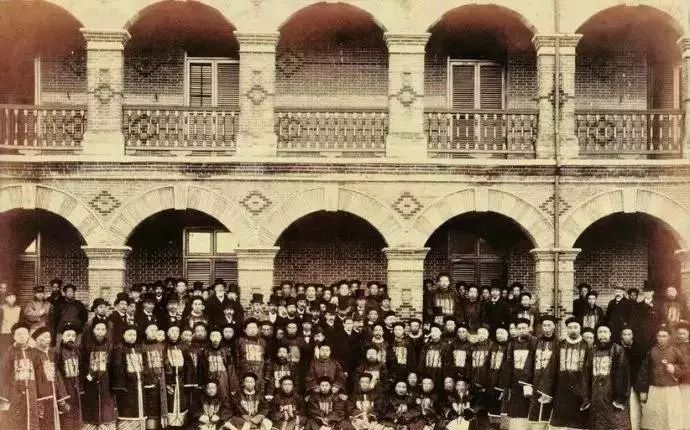

两江师范学堂师生合影

1911年,武昌起义,全国震动。江苏独立后,不少达官贵人弃职逃离,但李瑞清先生坚守职责,学校照常敲钟上课。战火蔓延、兵荒马乱之时,他受命于危城之中,拨巨款购米赈济难民。美、日领事及传教士邀请他登上外国军舰暂避,李瑞清先生坚持不去,说:“托庇外人,吾所羞。吾义不欲去,使吾后世子孙出入此城,无愧可矣。”

大局平定后,清亡而民国立。李瑞清先生回到两江师范,学生奔走相告,欢迎他主持校政,但他自视为清朝命臣,决意离去,上书请辞两江师范监督职务。临走时,他看到有些学生衣衫褴褛,生活困难,便变卖自己的车马,将所得钱财分发贫困学生,然后两袖清风,飘然而去,隐居上海,号“清道人”,以卖书画维生。

1920年9月12日,李瑞清先生在南京逝世,享年五十四岁。逝世后,其同乡挚友曾熙、学生胡小石办理丧事,将他葬在南京南郊牛首山梅岭罗汉泉,墓旁值梅三百株,筑室数间,题名“玉梅花庵”,以志其号。

九十七年后,当年的南京高等师范学校、如今的东南大学校园六朝松畔,依然有由柳诒徵教授题匾的“梅庵”。而南京大学仙林校区里,“两江路”、“瑞清路”和“菜根潭”等地名,默默讲述着两江师范优级学堂和李瑞清先生的故事。

世事沧桑,六朝松依然挺拔。不知今日走在“两江路”或“瑞清路”上的你,会不会想起近百年前,那位抱负非凡、言传身教的老校长?

【参考文献】

1. 杨树明. 清末民初大变局中的李瑞清[D]. 江西师范大学, 2005.

2. 中央大学南京校友会 中央大学校友文选编纂委员会. 南雍骊珠:中央大学名师传略再续[M]. 南京:南京大学出版社, 2010.

南大青年

文 | 林玮琦

美编 | 甘静雯

责编 | 陶欣园