科学时代,我们需要怎样的科学家与科研机构?

Kevin Scott:大家好,欢迎来到“科技探秘”(Behind the tech)。我们本期的嘉宾是 Peter Lee 博士,他是一位杰出的计算机科学家,研究领域涵盖人工智能、量子计算和生物技术等。欢迎你,Peter!

Peter Lee:谢谢,Kevin!很高兴来到这里。

Kevin Scott:你曾在卡内基梅隆大学计算机科学系担任过讲席教授,是一名“函数式编程”(functional programing)方面的专家。令我好奇的是,在你的学术生涯开始时,为何会对这一领域产生兴趣并选择它作为研究方向?

Peter Lee:我成长于一个“铁杆”的理化科学(physical science)家庭。我父母是从韩国移民来美国的,我母亲成了化学教授,父亲则成了物理学教授。但我令他们“失望”了,我大学主修的是数学(笑)。之后,我读研究生时的方向不是数学,而是计算机科学,这让问题变得更加复杂。当然随着时间推移,我的父母也变得以我为荣。

但这在学术界确实是件很奇怪的事情——似乎每个人的脑海中都有一个关于哪些学科比其他学科更好的“鄙视链”——这是十分荒唐可笑的事情。

就像我父母不理解我为什么会选择数学专业一样,这是所有研究人员都会遇到的困境,因为研究人员所做的事情,对于其他人来说用处并不明显。人们常常不理解你我,或者在微软研究院这种地方工作的人在做什么。社会必须容忍和承担世界各地此类杰出的研究机构带来的负担和成本。所以,我们经常遇到这样的质疑。

Kevin Scott:是的,容忍是一方面,信任是另一方面。我们正处于一个微妙的时刻,科学研究,就像我们在做的事情,其结果需要经过一段时间才会对人类产生影响,而且有时候这些影响是间接的。要赢得人们的信任和容忍,一部分挑战在于如何用更轻松易懂的方法告诉人们,我们究竟在做什么,解释它的好处。关于这一点,你有什么想法?

Peter Lee:的确,科学研究变得极为重要。我对科研的认知,起源于一些故事,比如艾萨克·牛顿坐在树下,一个苹果掉下来砸中了他的脑袋。他在想,这到底是怎么回事?他是由纯粹的好奇心驱动而进行研究的,这也是我成长的参照系。

正如我们今天所见,我们的所做所为,甚至是一个文明的存续,都越来越取决于研究人员和科学家能否参与其中,解决问题、应对危机,以及帮我们在面对可能的危机时更具复原力。

这里再分享另一个故事。当我还是助理教授时,系里新上任的主任 Jim Morris 问我在做哪方面的研究。我向他详尽解释了有关“函数式编程”的内容。他皱着鼻子说:“好吧,为什么会有人研究这些东西?你知道它有什么用吗?”

当时我感到非常紧张,有点结巴地说:“额,它真的太美了。”Jim 回答道:“好吧,如果你只关心美丑的问题,或许应该到艺术学院当教授,而不是在计算机科学系。”(笑)

Kevin Scott:太不给面子了吧?

Peter Lee:没错。当然,你也知道,随着时间的推移,我们变得非常亲密,甚至共同做了一些研究。

在这种工作中,研究人员之所以投身于此,一部分原因就是由好奇心驱动的,为了寻求真理和美。但是眼下,另一部分工作也变得越来越重要,例如帮助我们找到用于对抗新冠肺炎之类疾病的药物和疫苗,帮助我们预测由于气候变化导致的野火可能会在哪里发生等等。

我们所做的这种研究模式变得如此重要,特别是在像微软研究院这样的地方,我们的使命之一就是将自己的研究工作置于现实世界的场景之中。的确如你所说,如何解释我们所做的事情,让人们信任我们,这一点至关重要。

Kevin Scott:我还想继续谈谈你从事某项工作只因其中之美的想法。打动我的地方在于,你开展研究,并尝试解决美的、困难的问题,这是有很高价值的,即使它们的用途在当时并不是那么明显。

Peter Lee:你的评论引发了我的另一个联想,实际上是在整整一百年前,即 1921 年,一个名叫亚伯拉罕·弗莱克斯纳(Abraham Flexner)的人写了一篇文章。这篇文章是写给洛克菲勒基金会董事会的,他试图向洛克菲勒基金会解释,为什么应该支持科研工作。

大约又过了 10 年到 15 年,有人提出希望把一部分学者——其中包括阿尔伯特·爱因斯坦、冯·诺依曼等重要人物——从欧洲解救出来。为了证明帮助这些人离开欧洲并组建普林斯顿高等研究院,花费成本并承担政治风险是值得的,他公开发表了上面提到的文章。这篇文章的题目就叫《无用知识的有用性》。他写道,即使在这个世界上发生了非常糟糕的事情,仍然有些事情需要我们去做,有问题需要我们去思考和解决。在这个充满了纷争的世界上,新的知识有待发现,甚至可能比以往任何时候都更加重要。

《无用知识的有用性》

我大约每年都会重读一遍这篇文章,因为它确实很重要。你我都致力于帮助微软成为一家更成功的企业,这一切都是以现实世界为基础的。但重要的是,决不能失去对各种经久不衰的价值观的传承。

与此同时,我认为微软研究院有责任,将其才智用于这个现实世界。比如,Kevin 你在极力思考与通用人工智能有关的问题,虽然实现它可能是在未来很久以后,但它一定会发生。这就将研究置于现实世界之中,因为我们知道这个愿景终将成为现实。

Kevin Scott:与刚才讨论话题相关的是,如何创造正确的激励和文化,让人们乐于承担知识的风险。我有一个大胆的断言,与花大量时间试图在已经相当完善的事情上取得渐进式发展相比,试图解决一个困难的问题却遭遇失败是更有价值的。

当然,让人们这样去做,确实是非常困难的。我知道你身边就有一个很特别的例子。你带过的一个博士生 George Necula,我认为他的博士论文是有史以来最漂亮的博士论文之一,这是一个被称为“可自证代码”(Proof Carrying Code)的创想。就像刚才说的,让一个博士生继续探索是一个冒险的想法,因为他可能会失败,无法得到博士学位。所以能否跟我们谈谈那件事情的经过,以及我们可以从这样的好例子中学到什么。

Peter Lee:的确是这样,而且我认为这也是对导师或管理者的真正考验。当我还是教授的时候,我的职业生涯始于一种学术思维——我将能够与这些研究生一起工作,并按照我自己的想法塑造他们。当然,我很快就意识到,这种方式行不通。在卡内基梅隆大学,每个人都是一流的,他们每个人都有自己的意见,不会只跟从我的引领。

当然,我很快就意识到,这种方式行不通。在卡内基梅隆大学,每个人都是一流的,他们每个人都有自己的意见,不会只跟从我的引领。

George Necula 正是其中之一,他有了一个想法,也就是你刚才提到的“证明执行代码”。确实,我当时认为他走错了路,继续下去简直太难了。

在他写的一些早期论文和证明材料的初稿中,我用了不到 10 分钟就能发现其中的漏洞。但是你必须决定,是否愿意让他有失败的自由,并从中学习和成长?你是押注于这个人及其对某件事情的执着,还是押注他的某个想法?慢慢地你会认识到,押注于某个人是更好的选择。

George Necula

在我们领导研究工作时,我们所做的是试图理解应该将热情投入到哪些领域并坚持深耕。假如一名研究员来找我,说自己有一个更好的办法,能让卷心菜长得更快,我可能会本能地认为这是一件疯狂的事情。但是,如果那种激情和动力真的很深切,我必须抑制自己的本能,做出决定,也许值得花一点时间和成本,给他一个机会。因为你永远不知道,下一项重大突破会在哪里发生。

George 最终写了一篇了不起的论文,后来成为伯克利大学的教授,又进入了工业界,他的职业生涯令人艳羡,并且带来了惊人的影响。

Kevin Scott:是的,我在失败中学到的东西比我在成功中学到的东西要有用得多。害怕失败,本身就是一件可怕的事情。

Peter Lee:没错,而且很痛苦。我们都曾经历过失败,甚至会让我们有放弃的想法。有几次我因为失败而想过从微软辞职,后来通过自我调整,我找到了克服它的方法。你会发现通过这件事,你变成了一个更好的人。

Kevin Scott:是的。从前,我有一个老板,他负责的业务需要运作大量的资金。因此,在这个业务中,每当你犯了工程方面的错误时,损失的并不只是声誉,还是要付出真金白银的。他知道我们会犯错,但他非常冷静和镇定,从不会让任何人对这笔巨大经济损失感到难过。他会耐心引导每个人渡过危机,然后在危机结束时问我们:我们从中学到了什么?真正的悲剧是你不得不承受这一切,却根本没有学到任何东西。

Peter Lee:你提醒了我,还有另一种失败的方式。失败的一种方式是做错了事,而另一种方式则在于想法上的错误。

2010年,我加入了微软研究院,当时我正在审阅一大堆项目。其中,语音识别小组有一个项目引起了我的注意。

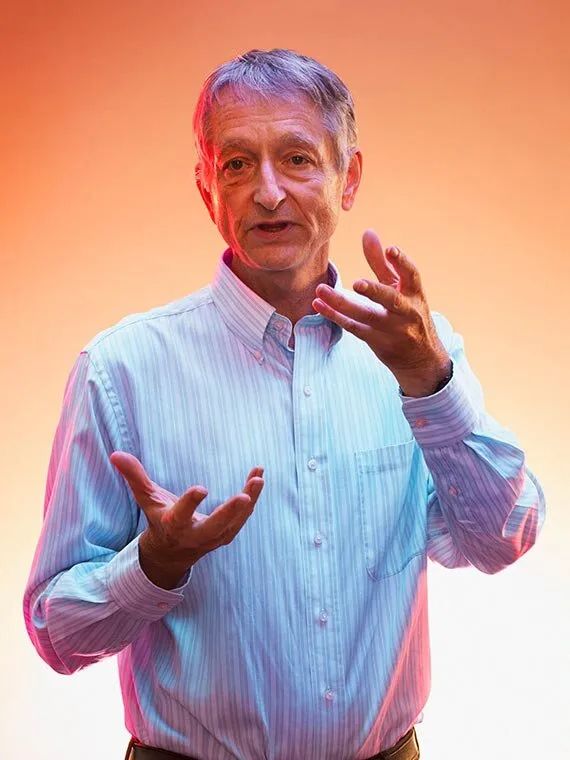

大家知道,在 2010年前后,做语音识别的方法是用某种形式的隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models)或高斯混合模型(Gaussian Mixture Models)。但就在这时,语音团队在报告中描述了一种多层神经网络。他们解释说,一个叫 Geoffrey Hinton 的人和他所带的博士后共同研究了一个夏天,并提出了这个想法,研究团队决定试一试,看看效果如何。

Geoffrey Hinton(图片来源:多伦多大学官网,图片拍摄者:Daniel Ehrenworth)

我记得20世纪80年代后期Geoff就在研究神经网络。所以我的第一个想法是,有没有搞错?直到现在还有人研究这些东西吗?然而,三四个月后,当工程验证结果出来时,我们意识到,一场真正意义的革命发生了,因为它运行得太好了。大约六个月之后,谷歌的吴恩达和 Jeff Dean 的研究也表明,神经网络也适用于计算机视觉。

我意识到,如果我早一年被微软研究院聘用,这一切根本就不会发生了。我不由自主地想,有多少次我无意中做出的判断,阻碍了整个世界的发展?

Kevin Scott:这件事情的确不容易,即使像微软这样非常重视研发投入的公司,我们所拥有的资源仍然有限,你必须找一些聚焦点。从某种意义上说,Geoffrey Hinton 对这个想法的坚持堪称是一种英雄气节。他确信这是有价值的,并坚持下来。事后证明他是对的,他的工作促进了如此巨大的进步,后来获得了图灵奖。

Peter Lee:而且我认为,它与你之前提出的信任问题也有关系。你表现出这种执着,是赢得人们信任的一种途径。之后大家都看到了,人们更彻底地依赖于深度神经网络之类的技术。

Kevin Scott:接下来我想和你谈谈社会复原力,就是与医疗健康和生物科学相关的课题。幸运的是,在新冠疫情之前,你已经在这一领域沉淀已久。就在疫情开始时前不久,我刚刚请你接管微软研究院。所以请你谈谈这段经历,以及你们计划用社会复原力相关的研究来做些什么?

Peter Lee:当时上任才一周,我就不得不把手头的工作搁置一旁,来帮助微软开展应对新冠疫情的技术研发。以这种方式开始一份新的工作,简直糟透了,而且完全是混乱的。人们都在揣测这种流行病究竟有多严重。在微软研究院内部乃至整个微软公司,有数百人挺身而出,希望提供帮助。面对这种嘈杂的状态,我们必须迅速组织和调整,将注意力集中到数量可控的一些项目上。

与此同时,这也导致了管理方面的问题,因为有大量的研究人员并没有从事正常的研究工作,而是全力投入到应对新冠疫情的项目中。当我环顾四周,发现还有一部分研究人员在研究投票机安全性,研究如何用预测分析技术更好地部署消防资源,以应对澳大利亚和加州这种大型山火,还有人研究用机器学习加速新冠诊断……这些都不是原先职位描述中规定的工作。但我们决不能要求他们中止这些项目并回到所谓正常的研究工作中去。

这让我们意识到,现在正在发生一些变化。有一种科学研究的形式,我们现在称之为“危机应对学”,它实际上是微软研究院某些研究员正常工作的一部分。

因此,认真思考之后,我们希望一些研究人员将危机应对学研究作为自己的全职工作。我们成立了一个全新的“社会复原力小组”,其首要任务之一就是定义这个全新的科学研究领域。我认为危机应对学将有助于帮助人类以及社会更好地应对未来的各种危机。

Kevin Scott:危机应对学研究在思考人类社会以及科学、技术的发展趋势。我们也看到,过去十年左右,科学与工程、政治和社会学等各学科之间的界限变得越来越模糊,因为技术对整个社会产生了如此大的影响。对我来说鼓舞人心的迹象是,来自不同学科的人可以平等地参与这些工作。

Peter Lee:过去通常只在学术界以及微软研究院这种大型研究实验室里闭门进行的讨论,如今都会为全世界所知。因此,我认为作为研究人员乃至整个研究界,我们都必须学习如何有效并正确地做好信息传播。

Kevin Scott:是的,一个巨大的挑战是,每个人都能接触到科学的“制作过程”,如果之前对科学并不了解,可能会感到不安。在这场新冠疫情中,人们一次又一次地将目光转向科学界,寻求科学界可能永远无法提供的某种程度上的确定性。因为科学本身是一个发现真理的过程。

Peter Lee:在我看来,我们的谈话又回到了起点,就是之前提到的,研究人员的工作总是面对猜忌和怀疑。我们现在正在经历这种情况,比如疫苗接种,研究人员比在正常情况下要被迫公开更初步的研究成果。

我理解这些怀疑者。事实上,作为研究人员,你我都被训练成怀疑主义者。持怀疑态度是应该的,但不要让你的怀疑态度变得如此顽固,以至于你对新的证据和新的知识都保持封闭。这是科学方法的核心。

Kevin Scott:好的。我想差不多到时间了。今天的访谈太棒了,非常感谢你所做的一切,尤其是你在过去一年中为帮助世界应对新冠疫情所做的努力。

Peter Lee:感谢的话应该由我来说。我认为像这样一起工作,可以让我们成就一些事情。

你也许还想看: