人工智能(AI)在军事行动中的快速融合,引发了关于自主性在现代战争中角色的广泛讨论。乌克兰战场为这一议题提供了独特案例——尽管常被渲染为AI驱动的冲突,现实情况却复杂得多。AI在乌克兰国防战略中的影响力持续增强,但真正意义上的自主性(即机器独立制定战场决策)仍遥不可及。本文探讨AI在乌克兰军事行动中的实际应用现状、实现完全自主的挑战,及其对国防创新、伦理考量和全球安全的深远影响。

这场战争常被误读为AI驱动型战争的展示窗口,但此类描述过度简化了现实。尽管乌克兰快速将AI赋能技术整合至国防领域,战争本质远未达到AI主导程度。其主要目标是通过部署无人系统最大限度减少人员直接暴露于战斗。这种做法的驱动力源于必要性——乌克兰必须保存人力资源、管理认知负荷并提升作战效能。

尽管AI技术取得最新进展,但能在不可预测环境中以最少人工干预自主运作的完全自主系统尚未在战场实现。此类应用所需的AI技术尚未成熟,且"自主"与"无人"系统在多数情况下缺乏明确的法律或政策界定。因此,"自主"标签常被误用于实际依赖预设程序自动化、而非独立决策的平台。

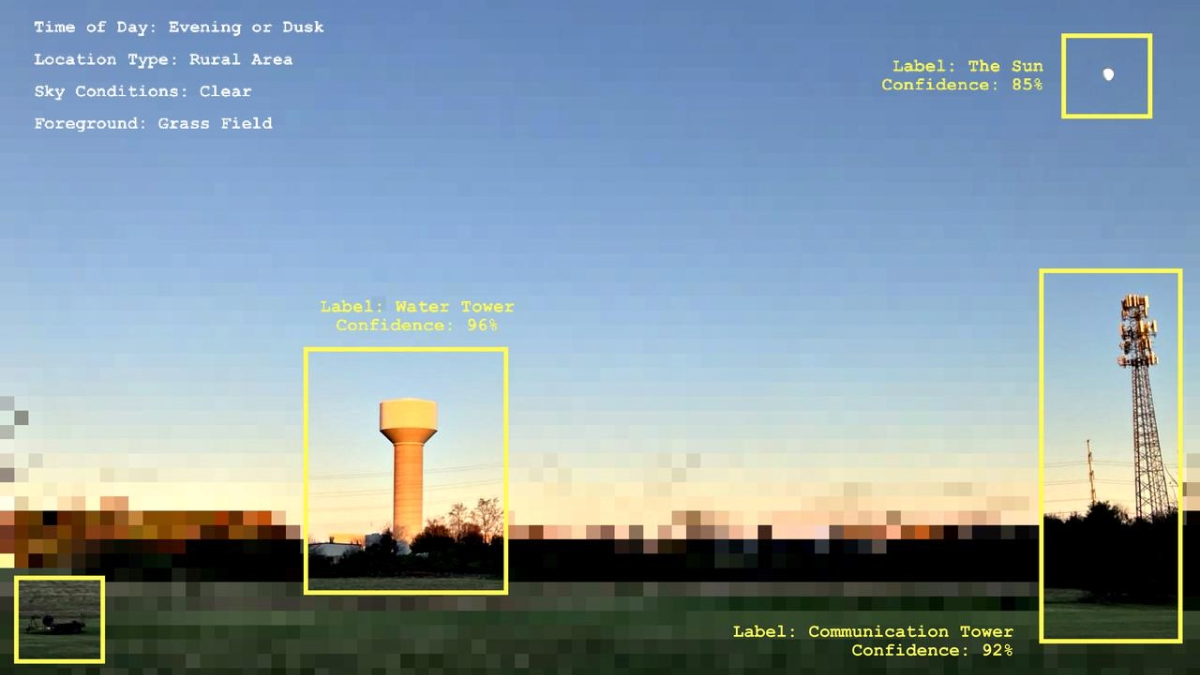

然而,忽视AI在战争中日益增长的作用将是重大失误。AI正在特定军事功能中持续增强效能,包括分析无人机影像、目标识别和优化最后一公里导航等领域。这种演变已开始重塑军事行动——目前尚未取代人类决策,而是通过提升速度、精度与效率实现增强。这些进步足以促使全球政策制定者采取行动。虽然乌克兰战争尚未演变为AI战争,但它正在为未来军事AI应用奠定基础。理解这种转型对预判即将到来的伦理、战略与技术挑战至关重要。

乌克兰军事人工智能发展历程

乌克兰军事人工智能的发展并非始于2022年全面战争,其根源可追溯至2014年克里米亚事件后的基层创新。彼时,志愿团体与私营创新者填补军费不足的国防缺口,开发出态势感知系统与情报、监视与侦察(ISR)无人机等关键技术。

至2022年,乌克兰国防部门面临先进技术的迫切需求。俄罗斯带来的生存威胁迫使战场快速部署AI驱动系统。政府角色从被动观察者转变为积极推动者,推动商业AI解决方案的部署并促进与私营企业的合作。尽管如此,乌克兰仍缺乏将AI全面整合入国防体系的连贯长期战略,需与战略伙伴共同制定发展路线图。

人工智能已在乌克兰军事行动中实现多维度变革:

- 无人系统:空基与陆基无人机正从侦察工具向打击平台演进,自主化水平持续提升。

- 自主导航:拒止GPS环境下的导航技术与无人机集群技术突破增强作战能力。

- 态势感知与指挥控制:AI赋能平台提供实时情报与决策支持,优化战场策略。

- 毁伤评估:AI辅助战后毁伤分析,支持恢复规划与成本估算。

- 排雷作业:AI排雷技术提升扫雷效率,降低军民风险。

- 训练仿真:AI驱动模拟器生成定制化实战场景,提供适应性军事训练。

制度转型与政策框架构建

乌克兰军事AI应用最初由私营企业与志愿团体主导。随着技术潜力显现,政府启动机构化改革:乌克兰武装部队、数字转型部与国防部联合组建国防科技创新中心(CIDT)与无人机作战部队等关键部门,推动AI融入国家防务战略。

为加速技术应用,乌克兰实施政策框架改革,包括简化采购流程、加速AI产品审批、构建公私合作机制。这些政策既实现军事需求与技术发展的战略协同,又营造有利商业监管环境激发创新活力。

"无畏1号(Brave1)"国防科技集群与无人机军团等项目,成为AI军事解决方案的孵化平台,促进初创企业、防务公司与军事用户的三方协作。该创新模式支持AI应用在实战场景中的快速测试与部署。

但乌克兰在AI研发可持续性方面面临挑战。当前举措多为被动应对,聚焦战场即时需求而缺乏长期战略规划,对国际人道法与基本人权的影响考量不足。构建强韧AI生态系统需平衡短期战时需求与防务科技长远发展愿景。

伦理考量与人工智能治理

乌克兰在应对战场挑战时采用AI技术,同时保持人类对致命决策的最终控制权。随着AI深度融入军事决策,解决自主性、人类控制与问责机制等问题变得日益紧迫。

乌克兰优先采用"人在回路"模式,确保AI系统在军事行动中辅助而非替代人类决策。然而军事AI的快速发展表明完全自主时代临近,引发亟需应对的全球性法律与监管挑战。核心关切包括:

- 问责机制——若AI驱动系统造成平民伤亡,责任主体是操作员、开发者抑或政府?

- 偏见与目标误判——AI依赖可能存在缺陷或偏见的训练数据,可能导致识别错误。

- 冲突升级风险——AI赋能武器的反应速度超越人类操作员,增加非预期冲突升级可能。

随着AI治理体系演进,各国须协同推进与国际法接轨的战争AI规则构建,尤其需关注以下现实:联合研究、数据共享框架与军事技术合作已在推进。例如确保AI战争的人类监督至少需要三重保障:

- 人工干预机制——对违反伦理或法律原则的AI输出建立可审查与终止程序

- 明确责任划分——建立AI驱动决策的问责体系,消除法律模糊地带

- 关键行动人工决策——在致命决策等关键节点保持人类最终裁定权

乌克兰与帕兰提尔、微软等西方科技企业合作加速AI与防务整合,但对国外AI解决方案的依赖引发长期主权与安全隐忧。

为实现负责任AI发展,乌克兰及其盟国须:

- 建立兼顾创新与伦理保障的联合AI研发机制

- 强化AI安全与合规框架,防范滥用与升级风险

- 制定规范自主武器与战争AI的国际法律准则

结论

乌克兰战争虽未进入AI主导阶段,但正塑造未来战争AI应用范式。军事力量正加速整合AI以提升效率、情报与战略能力,但受技术、法律与伦理制约,完全自主仍任重道远。乌克兰经验为AI快速防务集成提供了关键研究样本。当前积累的经验教训将影响未来军事AI全球讨论,持续塑造战场策略、伦理辩论与国际安全政策格局。

参考来源:techpolicy