未来战术飞机可能通过采用仿生控制系统实现效率、重量与操控性提升。本研究探讨一种受鸟类尾部功能与自由度启发的战斗机新型操控装置的空气动力学效应。具体而言,该装置通过移除垂直尾翼并允许水平尾翼绕飞机中心线旋转实现。基于开源几何数据与基准机型公开图纸估算,首先定义基准战斗机及其仿生变体的几何构型。为分析作用于各机型的空气动力与力矩,基于线性化模型构建两套气动模型(分别对应基准机型与仿生机型),并引入特定非线性效应进行增强。通过数值升力线算法计算各气动模型系数,并表征旋转尾翼操控装置的气动效应。模型构建结果表明,仿生机型在纵向与横向操控中存在性能权衡。为深入理解这种权衡,对两种静态配平状态(稳态协调转弯与稳态航向侧滑)进行配平分析。分析显示:相较于基准机型,仿生机型配平包线未见明显缩减,且在稳态航向侧滑中具有更大配平包线。此外,通过对比两机型静态操控效能,识别出纵/横向操控力矩的此消彼长关系。除大俯仰/偏航力矩耦合工况外,仿生机型操控效能普遍优于基准机型。最后,基于线性二次调节法开发线性状态反馈控制器,并在突风干扰下对两机型进行仿真测试。通过遍历约1300种突风工况验证控制器鲁棒性。结果表明,采用线性反馈控制器时,仿生机型在所有测试工况中均能有效抑制突风扰动。

无尾翼飞机稳定性与控制领域的挑战与机遇研究

Bowlus等人在探究无尾翼飞机稳定性与控制领域的挑战与机遇时,概述了美国国防部研究与工程副部长办公室(DDR&E)的航空航天研究与工程目标[1]。这些1997年制定的目标包括"降低工程、制造与研发成本,减少生产费用,削减运营与维护开支,减轻机身重量,提升飞机升阻比,增强飞行敏捷性"。撰写本文时,国防研究与技术工程局(DDR&E(R&T))的愿景更广泛地指向"开创深远技术革新,并推动其形成美军技术优势轨迹[2]"。显然,这些目标与开发无尾翼飞机技术(如Bowlus等人所研究的方案)带来的效益存在显著交集,此类技术可为当今美军提供技术优势[1]。

Bowlus等人的研究重点是通过开发无尾"飞翼"设计实现此类"深远技术革新"[1]。他们的工作阐明了无尾翼飞机设计面临的若干挑战,包括:偏航控制力矩生成、多轴失稳、各轴向多控制面的优化,以及控制面间的非线性与耦合效应。由此可知,无尾翼飞机研发的核心难题在于开发鲁棒且动力充足的控制系统,以确保其稳定性。Bowlus等人探索了多种可应对这些挑战的控制系统,但所有方案均依赖耦合辅助控制系统来满足操控需求[1]。

尽管传统无尾翼设计方案日益复杂,鸟类却能在无垂直控制面的情况下,通过可变飞行条件展现卓越控制能力。如图1.1所示信天翁等鸟类,其大展弦比机翼与小尾翼构型近似飞翼设计;而图1.2中燕尾鸢等物种则利用大尾翼实现类主动控制系统的全程飞行调控。受此类鸟类启发的尾翼控制无人机,可在保持传统尾翼横向稳定性与控制力的同时降低阻力[3]。未来数年,对此类仿生飞行控制系统的深入研究,或将成为实现DDR&E(R&T)与国防部目标的重要途径。

1996年,作为新一代战斗机研发计划组成部分,美国防部曾征集无尾翼飞机新型控制系统方案。波音[6]与洛克希德·马丁[7]公司在其"创新控制效应器"(ICE)项目提案中提交了初步研究成果。Roetman等人[6]研究了一种移除垂直安定面、允许水平尾翼旋转实现横向控制的设计(类似图1.2燕尾鸢机制)。尽管该尾控系统具有创新性,Roetman团队[6]仅针对特定上反角工况进行分析(等效V型尾翼构型)。部分研究局限源于旋转尾翼会为特定飞行条件引入多重配平解,而既有配平算法难以有效处理此类问题。尽管如此,他们发现该系统"在目标飞行包线内全程有效",且"作为可行方案,其效能接近基准机型",同时具备减重与降低气动复杂性的潜力[6]。Roetman团队主要聚焦于"旋转"水平尾翼分析,结果表明该设计相较其他方案具有更优操纵品质[6]。

旋转尾翼控制系统的理论与实践研究

尽管Roetman等人[6]提出的旋转尾翼控制系统本质上仅属V型尾翼实践,其核心价值在于结构简洁性。作为Roetman团队[6]研究的延伸,本学位论文提案将提出针对仿生旋转尾翼(BIRE)控制系统的研究。此外,我们将建立统一的鸟类尾翼形态学术语体系,贯穿文献综述全程。文献分析分为两部分:第一部分聚焦鸟类通过尾翼旋转实现的飞行控制机制;第二部分阐述飞行器旋转尾翼控制系统对气动特性的影响。两部分的论述均与菲利普斯[8]提出的传统飞行动力学稳定性与控制理论相关联。

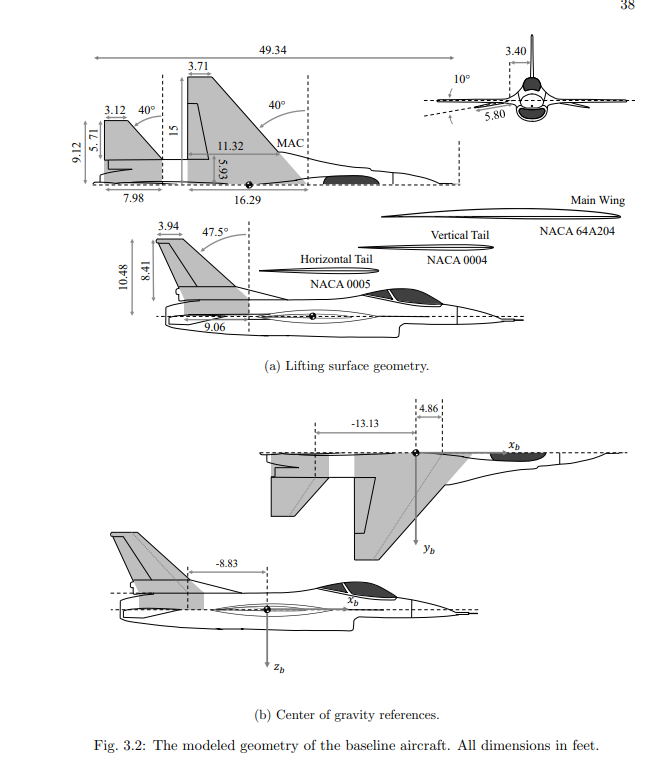

基于文献建立的气动与控制影响认知后,本文分析框架如下:首先,利用公开数据与已发表图纸的缩放估算确定基准战斗机几何构型,并在此基准模型上进行BIRE所需的几何修正。完成几何定义后,构建描述各机型所受气动力与力矩的数学模型。这些模型以传统线性化系数模型为基础,结合对飞机气动特性的认知与解析研究成果引入特定非线性效应。通过数值升力线法数据对各模型系数进行评估。

在建立各机型气动模型基础上,开展多项研究以深入解析BIRE的气动与控制特性:

1.静态配平分析:量化旋转尾翼对飞机配平包线的影响,并与基准机型配平包线对比。该分析还可初步评估BIRE在侧风着陆时的尾部触地风险。

2.可达力矩集分析:对比基准机型与BIRE的静态操控效能,重点研究尾翼在维持另一轴向(此处为俯仰轴)控制时所能产生的气动力矩,揭示采用旋转尾翼作为控制效应器时的性能权衡机制。

最终,为基准机型与BIRE设计初步控制律。该控制律基于线性化刚体模型开发,采用状态反馈与线性二次调节器,旨在突风扰动下实现飞行器稳定。通过时域鲁棒性研究,对比两机型应用状态反馈控制律的仿真结果,验证不同突风工况下的控制效能。

本文构建了一套工具基础,为旋转尾翼设计的深入研究提供支撑。后续研究可解答文献综述中悬而未决的问题,同时这些工具与分析框架将成为未来旋转尾翼设计研究的基石。通过对本文所述BIRE系统的探究,既可回应Bowlus等人[1]指出的核心问题,也将推动该领域研究的深化发展。