为了筹钱治病,他拍卖了诺奖奖牌

莱昂·莱德曼的一生仿佛代表了美国梦的两面:他出生在一个移民家庭,凭借努力成长为世界闻名的物理学家,晚年却为了支付高昂的医疗费用,不得不拍卖自己的奖牌。

撰文 戚译引

莱昂·莱德曼(Leon Lederman)| 图片来源:AP

在今年的诺贝尔奖颁奖季,新晋诺奖得主们接受鲜花和掌声的时刻,另一位诺奖得主却在贫困中悄然离开了这个世界,他就是莱昂·莱德曼(Leon Lederman)。

莱德曼因为中微子相关研究分享了 1988 年的诺贝尔物理学奖,他参与设计的制造和探测中微子的方法为后续的无数研究打下了基础。他还提议将希格斯玻色子更名为“上帝粒子”,这个提议虽然没被学界采纳,却在公众中流行开来。

这样一个蜚声世界的学者,最终却为了支付医疗费用,拍卖了自己的奖牌。当时他告诉媒体,奖牌已经在他家放得太久了;直到最近他去世之后,人们才知道他拍卖奖牌的真实原因。

1922 年,莱昂·莱德曼出生在一个乌克兰犹太裔移民家庭,父亲经营一家洗衣店。他在纽约布朗克斯区南部长大,那时正是禁酒令期间,当地帮派横行,私酒贩子也非常活跃。

正是在这样的环境下,莱德曼考进了纽约市立大学(City College of New York),后来又在哥伦比亚大学取得了粒子物理学博士学位。毕业之后,莱德曼留校任教,并专注研究弱相互作用,也就是放射性衰变背后的机制。

年轻时的莱德曼。| 图片来源:AIP Emilio Segrè Visual Archives

打开这个领域最关键的“钥匙”就是中微子,因为它只能感知弱相互作用和引力,无法感知强相互作用(即将原子核中的质子和中子结合在一起的力)。但是,中微子又常常被称为“幽灵粒子”,它们质量几乎为零,不带电荷,以光速(或接近光速)运动,能穿过一切物体。太阳中的核反应会源源不断地释放出中微子,人体上一平方厘米的皮肤每秒钟都会接收到数十亿个中微子,昼夜不息,却不留下任何痕迹。

中微子的概念最初由沃夫尔冈·泡利(Wolfgang Pauli)在 1930 年提出,后来他对同事说:“我干了一件糟糕的事,我提出了一种无法探测的粒子。”

在当时,科学家已经能够用加速器使电子、质子和中子加速到较低的能量。莱德曼和同事梅尔文·施瓦茨(Melvin Schwartz)、杰克·斯坦恩伯格(Jack Steinberger)希望能对中微子束进行加速,他们花了两年时间,设计了一个实验。

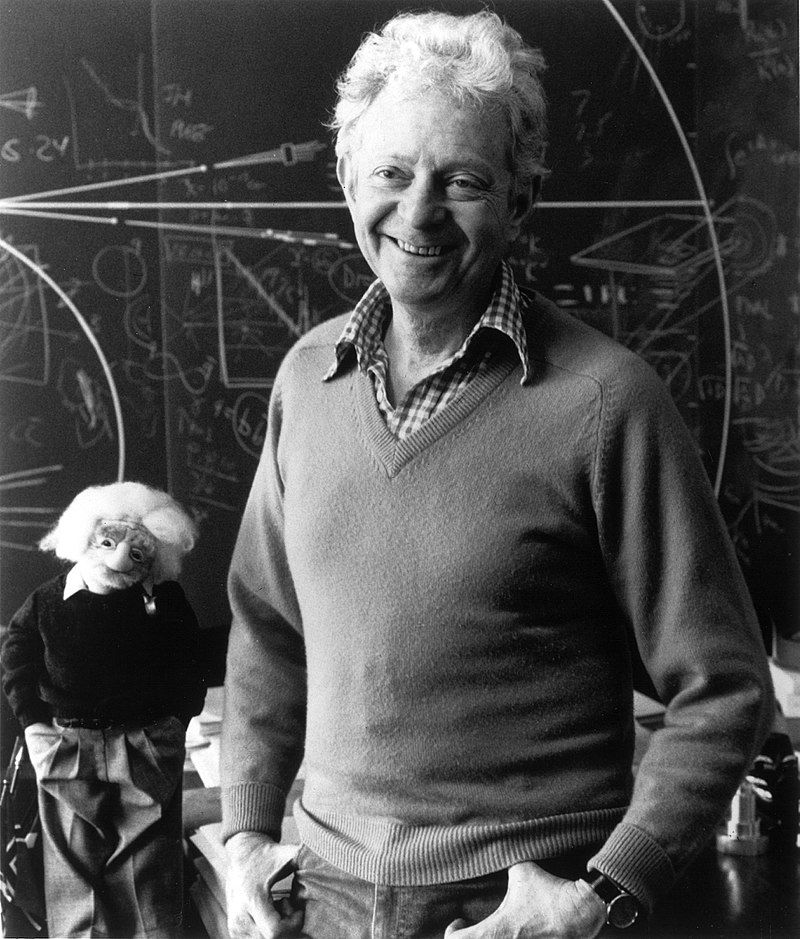

左起:莱德曼、施瓦茨、斯坦恩伯格。| 图片来源:nobelprize.org

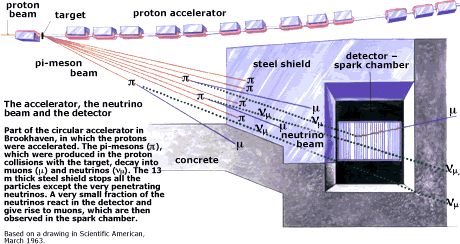

要想让中微子和其他粒子发生反应,就需要设法让它具备更高的能量,同时使用密度更大的中微子束,从而增加反应发生的概率。因此,实验的第一步就是制造一束高能中微子。质子被加速到 15 GeV 能量(1 GeV = 109 eV),然后撞击铍靶,每次撞击都会产生多个粒子,主要是 π 介子;π 介子发生衰变产生 μ 子和中微子,随后这些粒子穿过 13 米厚的钢盾,其余的粒子都会被拦截,只有中微子幸存。

接下来要做的就是探测中微子。幸存的中微子进入火花室,90 块厚一英寸(约合 2.54 厘米)的铝板在这里依次排开,铝板的间隙中充满氖气。当反应发生的时候,火花室被加上极高的电压,当中微子产生的带电粒子(μ 子或电子)经过的时候就会发生放电,因此可以用相机拍下粒子在探测器中的轨迹。

实验示意图。上方为质子加速器(proton accelerator),左上角为铍靶(target),π 介子束(pi-meson beam)向右下角运动,运动过程中产生 μ 子和中微子。粒子束被钢盾(steel shield)“过滤”,剩余的中微子进入探测器,即火花室(dector-spark chamber)。图片基于《科学美国人》1963 年 3 月刊的一幅插图创作。| 图片来源:nobelprize.org

1962 年,按照莱德曼等人的设计,这项实验在位于长岛的布鲁克海文加速器“交变梯度同步加速器”(Alternating Gradient Synchrotron,简称 AGS)进行。在八个月的实验期间,研究团队花了 25 天收集数据。由于每次加速实验仅仅持续 3 微秒,整个实验期间探测器实际运行的时间总共只有 6 秒。

在这 6 秒钟里,研究团队观察到了 51 次中微子产生的 μ 子。

这次实验表明至少存在两种中微子,并揭示了中微子和其他轻子之间的关系。在此之前,科学家只知道中微子伴随电子产生,后来这类中微子被更名为电子中微子。以此类推,在这次实验中发现的中微子和 μ 子相伴,被称为 μ 子中微子;和 τ 子相伴的就叫做 τ 子中微子。

不仅如此,实验还表明这种制造和探测中微子束的办法是可行的,这为后来的弱相互作用研究打开了大门。莱德曼、施瓦茨和斯坦恩伯格因为这项实验获得了 1988 年的诺贝尔物理学奖;到 2015 年,又有两位科学家因为中微子研究获得诺奖。

莱德曼用奖金购置了一座乡间小木屋用于度假,退休后便在那里长住下来。那时他已经 89 岁高龄,不仅在学术上功成名就,为科普和教育也作了不少贡献。担任费米实验室主管期间,他组织中学生免费参观实验室、听讲座,这一活动被保留至今;他还曾经在纽约的街角摆了一个小摊,回答公众的提问。

1988 年,担任费米实验室主管的莱德曼。| 图片来源:Wiki Commons

退休四年后,莱德曼却宣布了一个出人意料的决定:拍卖奖牌。

诺贝尔奖被视为科学界的无上荣誉,奖牌的价值远非金钱可以替代。历史上只有两位诺奖得主在生前拍卖了自己的奖牌,另一位是詹姆斯·沃森(James Watson),DNA 双螺旋结构的共同发现者。沃森因为发表种族歧视言论丢掉了工作,晚年陷入经济危机。

莱德曼告诉美联社:“这块奖牌已经在架子上待了二十年了,我决定卖掉它。这看起来是件符合逻辑的事情吧。”而他的妻子接受《卫报》采访时说,莱德曼希望这次拍卖能引发人们对物理学的关注。

这对夫妻当时并未透露真正的苦衷:他们缺钱。

自从 2011 年起,莱德曼出现了记忆丧失的症状,不久后退休。出现认知障碍的老年人需要长期的看护,然而在美国,大部分老年人使用的联邦医疗保险(Medicare)并不覆盖这方面的费用。实际上,美国的医疗费用长期高居世界前列。根据 Vox 的统计数据,在美国住院一天的费用平均是 5220 美元,在养老院住一个房间平均每月要花 7698 美元。

莱德曼的奖牌拍出了 765000美元。按前面的数据,这笔钱也就只够他在养老院生活八年多。

今年 10 月 3 日,莱德曼在一家看护机构去世,享年 96 岁。美联社率先发布讣告,并透露了他拍卖奖牌的真实原因。在美联社的推特下面,一条评论得到了近五千人的支持:

“这就是美国梦啊,得一个诺奖,然后为了看病卖掉它。”

本文来自微信公众号“科研圈”。如需转载,请在“科研圈”后台回复“转载”,或通过公众号菜单与我们取得联系。

科研圈

ID: keyanquan

点击关注,获取最新动态

参考资料:

1. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1988/summary/

2. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1988/9557-the-hunt-for-the-muon-neutrino/

3. https://www.apnews.com/9b5d3d178b3140318e3801dca910a140

4. https://www.vox.com/health-care/2018/10/4/17936626/leon-lederman-nobel-prize-medical-bills

5. https://twitter.com/APWestRegion/status/1047632131063726080

6. 中微子通向未知领域,马丁·赫希 等,《环球科学》2013 年 4 月号

更多论文解读及推荐

点击👉关注领研网论文频道。

▽ 精彩回顾 ▽