2019年,《革命之路》话剧版的几城巡演,又丰富了中国读者对理查德·耶茨这部小说的观看维度。

记者 | 驳静

一个无望的婚姻故事

《革命之路》的故事发生在上世纪50年代的美国康涅狄格州城郊。一对青年男女,初见时意气风发,婚后,二人住到郊区,在名为“革命之路”的尽头选中一幢漂亮的小房子。

男青年弗兰克以一份“全世界最无聊的工作”养家,而当年那个怀有演员梦的女青年艾普丽尔,成了一个标准的中产阶级太太,两个孩子的母亲。只是,她心里仍有一点不甘平淡的火苗在作祟,直到一天晚上,这点火苗燃烧起来,催生出一个改变——搬去巴黎。

“我可以在那里干一份秘书工作,直到你找到自己的激情所在。”男青年被说服了,这个决定彻底改变了二人的精神状态,小房子里洋溢着“幸福的癫狂”。

幸福的癫狂,被艾普丽尔再次怀孕的事实打断。反观弗兰克的大松一口气,“一个欢快的笑容挣扎着要爬到脸上”,艾普丽尔经过几个星期的犹豫,最终选择了流产,她使用了一种现代人看来荒诞的“橡胶吸液器”,并因此出血过多而丧命,癫狂的幸福感最后惨淡收场。

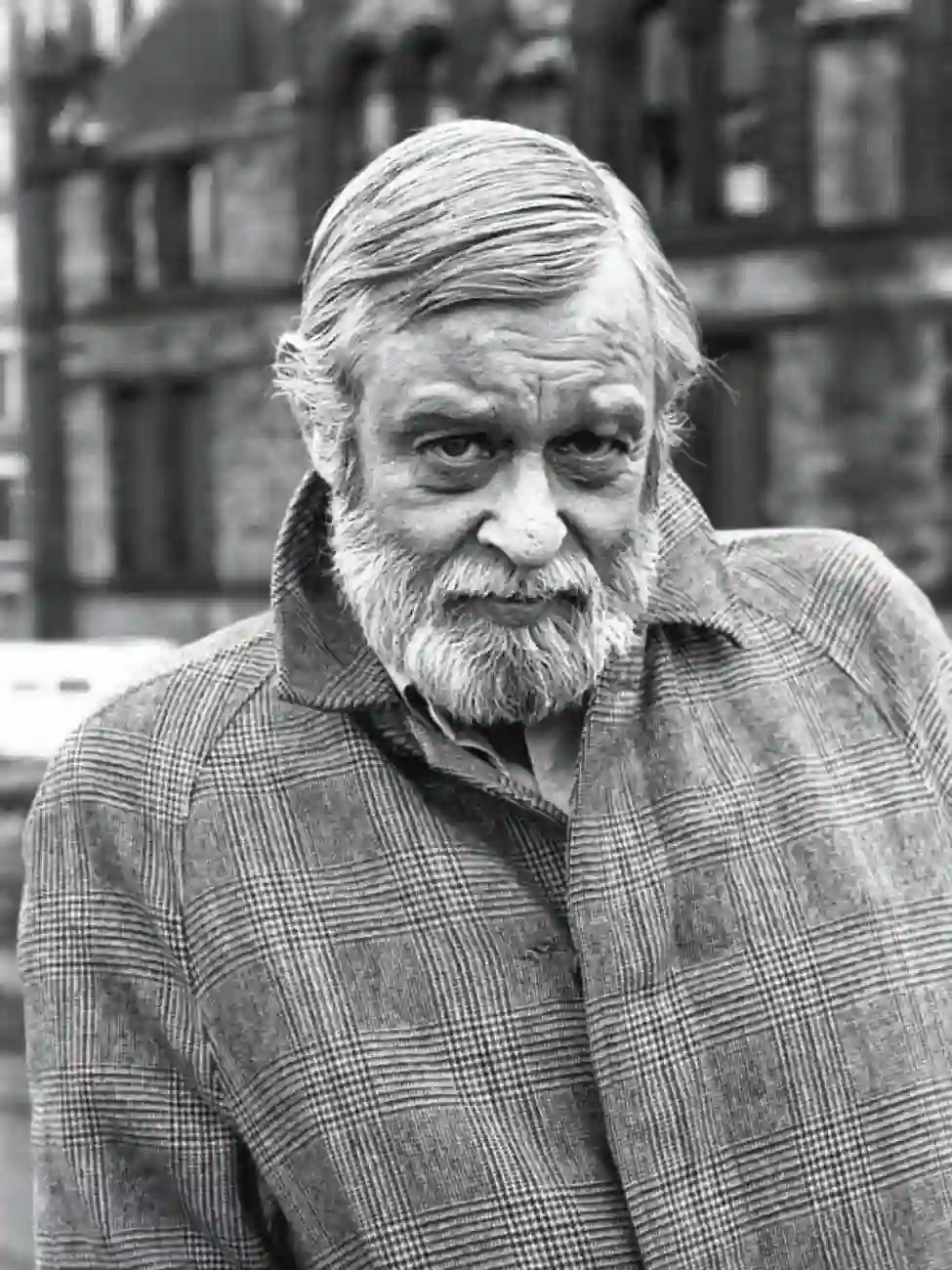

悲剧发生后,理查德·耶茨(Richard Yates)又花了一个章节,专门讲述各色人等在艾普丽尔死后的反应,仿佛这绝望的浓度还不够似的。

故事最后一页,那位卖房子给男女青年的吉文斯夫人正与听力障碍的丈夫喋喋不休,诋毁艾普丽尔:“如果有人花了那么多心思给你送来一盆好植物,一盆能蔓延生长的、有生命的东西……”写到此处,耶茨是这么结尾的:“不过从这里开始,霍华德·吉文斯什么也听不见了。愉悦的、雷鸣般的寂静席卷了他。他关掉了他的助听器。”

如果说目睹艾普丽尔的死令我心头一震,这悲剧后的平缓一章,则令那种绝望感变得密密匝匝,仿佛眼前已经是死寂。

耶茨没有救赎他书中的人物,没有给读者留下一点希望的出口,难怪这部小说当时无法获得大众意义上的成功。

耶茨的这部长篇处女作出版于1961年,不是畅销书,也未能获得什么奖,因此这样一个无望的婚姻故事,要想流行起来,还得依赖好莱坞的意愿。它的电影改编命运多舛。这个电影项目在多位制片人手里兜兜转转,一直没有下文,直到半个世纪后,才终于被拍出来。

起到关键作用的是女演员凯特·温丝莱特,她特别喜欢这个故事,于是拿着剧本,先后游说了两个人,一个是莱昂纳多·迪卡普里奥,二人自成名作《泰坦尼克》之后就再也没合作过,另一个则是门德斯(Sam Mendes),当年曾凭借《美国丽人》惊艳好莱坞的那位导演,也是她(当时的)丈夫、她两个孩子的父亲。

2019年,中国话剧导演姜涛将这个故事搬上戏剧舞台。话剧版《革命之路》的编剧是一对夫妻(朱珠与田晓威),男女主演恰好也是一对夫妻(胡可与沙溢),最终呈现给观众的,是一台“喜剧”。好的戏剧作品并不拒绝喜剧手法,但当创作者为这样一个绝望的故事设置了过多喜剧梗时,故事中的阴暗色调不可避免地被稀释了。

令人感到矛盾的是,台上演员抛出的每一个梗都被观众接到了,以至于,一开始对此深感抵触的我,后来也逐渐地放弃了那点小小的执念。

婚姻关系中的那些苦涩,的确会叫观众会心一笑。

死亡发生前,那是艾普丽尔日益绝望的过程。当我重新再看原著,又对比了电影版,我发现门德斯全盘接收了耶茨的绝望,没有用喜剧淡化命运,而是坦诚地铺展了悲剧命运的本质,他的选择更有力量。或许,如果原著不是如此绝望,中国导演的这个话剧剧本将是个比现在更出色的版本。

《革命之路》这个故事几乎是半自传的。1951年,25岁的耶茨从纽约到了巴黎。这座城市他从前来过两次,孩提时代一次,“二战”时作为士兵一次,而这一回,他是以作家身份来的。“二战”前的“美好时代”,以海明威和菲茨杰拉德为首的一众美国作家,已经为巴黎蒙上厚厚一层金光,不论是否有天赋,在写作上有所抱负的年轻人都将巴黎视作天堂,或者,一个巨大的“文学工作坊”。

这年春天,耶茨带着全家以及军队发给他的补偿金搬到巴黎,在这里,他为自己制订的计划是谦逊的,“一个月发表一个短篇小说”。

然而收效惨淡。他给《纽约客》投稿14篇,都被拒绝了,终于发表的那篇故事,是在第二年的《大西洋月刊》上。1961年,搬到巴黎10年后,耶茨出版了他的第一本长篇小说《革命之路》,与《第22条军规》《看电影的人》共同提名美国国家图书奖。

但评论家们讲俏皮话,说《革命之路》与其说成就了耶茨,不如说是毁掉了他,因为他后来的作品都无法再获得第一本那种程度的成功。

这句话让人想起菲茨杰拉德。耶茨与菲茨杰拉德的相似之处还在于,他们都酗酒,都英年早逝,甚至,就像菲茨杰拉德开创了爵士时代,耶茨也被冠名为“焦虑时代”的代表作家。

不同的是,耶茨在世时从来没有被太多人知晓,去世之后,以更快的速度被遗忘。为了生计,他在公司上过班,到好莱坞赚过快钱,但没有停止过写小说。耶茨创作的弗兰克这个角色,多半就是将自己投射其中,甚至,可能干脆就拿自己开涮。

他混过巴黎,结过婚又离婚,失去孩子们的监护权。而弗兰克,做着一份“全世界最无聊的工作”,却自视高人一等,对“郊区丈夫”这一身份的无聊无趣且死气沉沉一直有所警惕,他相信,只要时机成熟,只要他愿意,随时都可以摈弃当下绝望的生活,“一键复原”成意气风发的自己。直到艾普丽尔按下那个reset键,说“我们搬去巴黎吧”,弗兰克这才认清了自己。

现实中的耶茨婚后带着全家到了巴黎,倒是做成了弗兰克没做的事,但婚姻却在他追求梦想的过程中分解。他与弗兰克,做出的是两种选择,但两个人都因此失去了很多。某种程度上说,耶茨记录美国社会日常生活中的暗流,理当获得读者的共鸣,在许多细节与感受里惊呼一声“他监视了我的生活”。

实际上,耶茨却未能在生前成为畅销书作家,他总是书写家庭,并且是用一种毫不起眼的叙述手法。1999年,美国小说家斯图尔特·奥南(Stewart O'Nan)在评析耶茨的长文中,将他与卡佛作比较,他写道:“这是卡佛式的不幸世界,但又没有卡佛式幽默,也没有他常会留给读者的那丝希望,由戈登·利什编辑过的卡佛著名的白描风格,耶茨同样没有。这是个有意不显得离奇或者别致的世界,只是平常,悲伤,无可逃避。”

2008年,电影《革命之路》在当年金球奖和奥斯卡中获得多项提名,又因为,凯特·温斯莱特与迪卡普里奥事隔11年再次出现在同一部电影中,社交网络因此热烈讨论着:“如果杰克与罗丝当年在一起了,他们现在的婚姻是否就是《革命之路》里这副样子?”

《革命之路》中,有两个挥之不去的时代特征。一个是“逃离,逃去巴黎”,巴黎作为那个时代的避世者的天堂而存在,另一个则关于女性工作的正当性。

耶茨或许称不上女性主义者,他本人是个挺传统的男人,认为女性就应当生孩子,并且做家庭主妇。他的传记作者曾描述过这样一个细节,有一次耶茨与他的第一任妻子对汽车加热器有不同意见,事实证明他妻子才是对的,耶茨怒气冲冲地说了一句:“好吧,那你切下我的生殖器吧。”——对男性身份的不安全感可谓惊人,他的作品因此也总将男性的这一特质作残酷的戏剧化处理。

其他时候,他也的确更关注男性。他的短篇小说集《十一种孤独》中的主角,多半还是男性以及描写男性被排斥在局外的生命状态。《乔迪撞大运》中的军士不被军队容忍,《与鲨鱼搏斗》中的索贝尔放弃高薪到报社实现文人梦想,却连工作都没能保住。《革命之路》中,弗兰克与艾普丽尔在他笔下看上去旗鼓相当,但相较于向艾普丽尔表达同情或鼓励,耶茨更多还是对弗兰克的懦弱大肆讽刺。

倒是电影版《革命之路》,门德斯悄悄地将叙述重心偏移到了女主角身上,从观影角度,实际上也是温斯莱特的表演带动着小李,女性角色才是推动剧情发展的力量所在——这几乎是21世纪取悦观众不需要动脑筋的选择。

但上世纪50到60年代的美国不一样。女性主义运动的第二次浪潮前夕,整个美国社会似乎都沉湎于舒适的家庭氛围,城郊生活正是其中的典型代表,今天仍有源源不断的影视作品在描述这样的场景:一所郊区大房子,在城里干一份自己痛恨的工作的养家男主人,家庭主妇,三两个孩子,一条狗——《革命之路》的故事基础,不就是这样一个背景吗?

耶茨不是唯一受时代影响的作家,奥南称,在记录30年代到60年代后期美国主流生活方面,能与耶茨匹敌的只有约翰·契佛(John Cheever)。后者曾获得普利策奖与美国国家图书奖,被称为“郊区契诃夫”,可以说,他获得了耶茨当时未能获得的褒奖与认可。他的作品与耶茨一样,同样在于揭露战后美国舒适生活表层下的暗涌与悲伤。

他的作品启发了2007年首播的《广告狂人》,这部获得许多奖项的电视剧中,也有诸多这个模板衍生出来的家庭模式,以及男性一统天下的职场里,女性微弱的生存空间。为此,其主创还曾督促演员们去阅读《革命之路》,以便于“加深对当时社会背景的了解”。而播出了三季的《麦瑟尔夫人》中,女主角在开始讲脱口秀之前,同样过着极其舒适的主妇生活。

在《女性的奥秘》一书中,作者弗里丹提出,这个时期(注:20世纪30~60年代)的女性,唯一的梦想是找到中意的丈夫,成为无可挑剔的贤妻良母,生上5个孩子,住进一栋漂亮房子里。从这种常规生活里跳脱出来的另有理想的女性,像艾普丽尔一样烦躁不安、急于寻找出口的女性,在这种非社会主流的企图心作用下,会得到什么样的结局?《革命之路》给出的是其中最绝望的一种。

尽管耶茨更针对男性,他们的懦弱,以及维持男性气概的焦虑,但男性气概破产后的恶果,还是双方在承担。耶茨描写弗兰克懦弱,下笔最狠的几幕就发生在艾普丽尔宣布自己意外怀孕之后,弗兰克不可遏制的笑容,瞬间消失的压力,头脑里愉快飘扬起来的安慰词句,以及为了说服艾普丽尔取消流产计划,他甚至不惜动用“男色”,试图像恋爱时期一样,用外表上的男子气概蛊惑妻子。

女性主义发展到今天,弗里丹提出来的议题仍然没有过时。话剧《革命之路》在北京的一场演出前,我在化妆间采访了艾普丽尔的扮演者胡可。她与弗兰克的扮演者沙溢已结婚8年,生有两个孩子。在这部戏中,胡可作为一位职业演员、妻子以及母亲,发现《革命之路》中有许多台词都像是她的心声:“我也每天被困在这种无望重复的家务活里,尤其我生完老二的时候,这种情绪会很强烈,早上醒来我会想,我到底是谁,我在干什么,我明天会怎么样?”

最挑战这种多重身份的一次冲突发生在《如懿传》拍摄期间。这部剧胡可拍了8个月,同期还录了真人秀《妈妈是超人》,工作量异常密集,几乎接近一个母亲的极限。那天拍完戏,胡可赶到节目录制地鼓浪屿,已经是凌晨3点多,当天晚上,沙溢就跟她“相对激烈地讨论了一下这个事情”。“他觉得我不应该花那么长时间去工作,他首先觉得我很累很辛苦,但又认为陪孩子的时间没有那么长。那段时间我很崩溃,我一直不知道我要怎么样,难道就不去工作了?”

胡可当时告诉沙溢:“这个事情本身不辛苦,但你的态度让我很辛苦。”二人争论的片段被节目播出,由此还引起过网友的激烈讨论——对许多女性来说,到底应该重家庭还是重工作这个话题,就是她们当下正在经历的困惑。

以胡可生育两个孩子,又兼顾演员工作的经验来说,“平衡是件挺扯的事儿”,精力有限,顾此必会失彼。而对于将精力投入在家庭中的女性,“没有人给予女性以奖赏,做得好,是理所应当的,不会因此给你发奖金或表彰。因此,在家庭里付出那么多,不如在外面工作,更能获得价值层面的认可”。这也是职业女性面对的共同困境。

话剧《革命之路》中许多台词能够击中观众,因为它洞悉了婚姻关系的本质,这也是创作者自主添加笑料仍能够赢得共鸣的内在原因。

![]()

![]()

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。