耿昇 | 十八世纪在广州的法国商贾和外交官

法国人并不具有与海外从事贸易的特殊天赋,但这不能阻止他们之中的某些人在地理大发现时代,试图跻身于葡萄牙人、荷兰人、意大利人和英国人等热衷的海外贸易竞争大游戏中。其中有些法国人幸运地获得了某些成功,但大部分人无所收获,失去其美好的幻想。法国与远东从事商业交流的四个世纪里,是以失望和沮丧为标志的,但法国人却并未由此吸取失败的教训。

直到十七世纪中叶,法国靠近大西洋和英吉利海峡的圣马洛(Saint-Malo)和迪耶普(Dieppe)等沿海地区的寥寥数位船东,才敢于冒险进入“香料之路”。法国似乎无可挽回地要成为陆地的、欧洲的和地中海的国家。法国那些最为雄心勃勃的政界和财界人物也始终对远征远东持怀疑态度。甚至到1658年,一位诸如巴黎外方传教会的远东祖师陆方济(François Pallu,1626—1684年)那样的司铎,还曾经写道:“尽管人们赴华旅行的主要目的是为了上帝的荣誉和归化灵魂,但我们也不应忽略,应该再从中加入最有益的一项目的,这就是使人认识到在那里可以获得百分之三百的经济利润。所以,我们必须善于为此而采用的布局和行为方式……”

1664年,路易十四国王的财政大臣柯尔培尔(Jean Beptiste Colbert,1619—1683年)确实掀起了一股向大外海和特别是向远东开拓的新风,创建了由国王支持的“东印度公司”,并且使用了一句箴言:“我在我立足的地方兴旺发达”。但经过前途似乎无限的创始阶段之后,这些人的勃勃雄心慢慢地黯然消退了。对华贸易需要巨额资本、大量设备和充足时间,这个经济需求已经超越了法国东印度公司的力量。

法国东印度公司在无力开发利用对华贸易的情况下,索性将这种贸易的特权转让给了某些富裕的批发商,他们以向东印度公司支付15%运回国内的商品为条件,而承担其具体经营。该条款被列入1698年4月4日的协议中。本项协议仅仅是为了一个新成立的公司“中国公司”的两次航行而签订的,该公司在入华耶稣会士们的伦理保证下装备了安菲特利特号(Amphitrite,海神号)船。

1698年11月,安菲特利特号船在广州停泊。船上的法国人留给人们一种令人厌烦的有损于国家的形象,因为他们高声地互相争吵,互相对骂,甚至是拳脚相加。当船组中的拉骆克(La Roque)骑士企图逮捕和囚禁胡言乱语的贝纳克(Bénac)总经理时,几乎爆发了一场正面冲突。入华耶稣会士们无法使他们恢复理智,也失去了冷静,便撤销了拉骆克骑士以国王名义行使的指挥权,并考虑关押总经理。一项很脆弱的临时解决办法最终恢复了某种表面的和谐。但是,当时商船必须依靠脾气暴虐的拉骆克总经理的指挥,他生性多疑而又为人狡黠,性格粗暴又易怒。商船在扬帆返回法国之前,拉骆克骑士又发起了一次大吵大闹的事端,随后演变成一次严重的外交事件。

事情起因于1699年10月16日,在广州的英国商船麦克莱斯菲尔德(Macclesfield)号,驶经安菲特利特号船旁而又未向之致意,便扬长而去,并停泊在一枪射程之内。在抛锚地向邻船致意,是当时海港中的一种国际惯例。但英国商船的水手们完全不如战船水手们那样高雅。拉骆克认为,对于这样一种无礼行为不能不作出回应。翌日,一支以大刀武装的法国人小分队登陆,其使命就是要适当惩罚所遇到的英国人。人数不多的法国人在未使英国人遭到很大损失的情况下撤退并返回其船上,但安菲特利特号的船长对这次教训英国人尚未感到满足。两天之后,他发现英国船长及3名随从穿便衣登陆,并在清凉的空气中散步。法国船长下令,3名军官和40名水手袭击他们,并要殴打他们100杖。麦克莱斯菲尔德船上的英国水手们匆忙赶去支援,费了很大力气才使其不幸的同胞们逃出了这些狂怒的法国人的包围圈。

受伤的英国船长赫尔(Hurle)前往安菲特利特号船上,要求法方对这样一次袭击事件作出解释。据一名证人认为,英国船长在那里受到了友好接待,外科医生们为他作了初步处置。事后,法国人又公开嘲笑这些英国人,因为英国人声称自己受到了严重欺负,而当时法国人的势力又很强。英国人自认为在于广州停泊的商船上不再安全,必须向两广总督石琳请求保护并投身于大清官吏们的保护之下。英国人实际上没有这样做,而只是致信英国东印度公司,其报告中将法国人的袭击称为一场“无法理解的”事件。

至于法国中国公司的代表,他们非常谨慎地向巴黎作了汇报,认为拉骆克先生很体面地报了仇,但略显过火。但这场令人恼火的事件却激怒了在广州的欧洲商人,他们对法国人提高了戒心,法国肇事者恶名远扬。

中国人对“夷人”间的争执并非毫无兴趣,他们留心观察并形成对西洋人的各种印象,结果似乎对法国人有利,这是由于中国人对入华耶稣会士们有好感而造成的。法国人很快就体验到了“中国礼仪”的敏感程度。当拉骆克骑士正式拜访两广总督石琳时,确实也证明了这种看法。入华耶稣会士白晋(Joachim Bouvet,1656—1730年)在致拉雪兹(de La Chaize)神父的信中指出:

由于在中国,这类致谢仪式,是要以叩头以及与归附和致敬有关的礼仪书完成。所以刘应(Claude de Visdelou,1656—1737年)与我一样都认为,应该行致谢礼的船长是大西国最伟大和最强大君主的军官,他只会接受礼拜而不会向任何人礼拜,也不能以中国的方式行礼。

经过长时间的艰苦商谈,广州的中国官吏们接受了一种体面的妥协。这就是船长只以某种使中法两国都很体面的方式完成礼仪。为此,中国人建议拉骆克骑士和船长面朝北京方向,聆听大皇帝的旨意;两广总督站在他的身旁,向他宣布有关交纳商船关税之事,船长恭恭敬敬地聆听,或者是头戴帽子地跪下,或者是他脱帽聆听,身体略躬却不跪于地,然后再以法国的方式行礼。

船长选择了第二种方式,并非常亲切地感谢这种便宜行事的方式。但这件事最终却使船主付出了昂贵代价,因为安菲特利特号船在珠江一动不动地停泊了整整15个月。而广州的正常泊港时间,决不能超过6个月。

从“中国公司”的严格商业观点来看,法国本来预料会出现更糟的结果。该公司派往广州的使者,对于由中国官吏和商贾们制订并强加于人的规章条例,甚至对于能使他绕过去的底线,基本上一无所知。另外,他们的竞争对手英国人和荷兰人,都会竭力地在法国人的客户和供货商之中,诋毁其名誉。但法国人却成功地以最佳价格出售了他们的几舱皇家作坊的玻璃,同样还采购了商船回程的船货。

安菲特利特号这次远航赚得了50%左右的利润,但是它的第2次远航中国却是混乱不堪,并且出现了赤字经营。在此后的多年中,由于收益不好,法国船东们一度放弃了与中国的贸易。

1712年,“中国公司”被解散,其特权落到圣马洛一家公司的手中。1719年,又诞生了一家新公司,也就是第4家“东印度大公司”,由约翰·卢瓦(John Law)主持,它接管了对华贸易的专营权。该公司拥有30多艘船,并在广州建立了一个常驻基地。在1724—1725年间,迪普莱克斯(Dupleix)在那里开始其第一批业务。在此后的数年中,其成果达到了最高期望值。在1736—1743年,该公司每年均获141%的利润。

欧洲“七年战争”(1756—1763年)对于法国的海外贸易是灾难性的,甚至造成致命一击。1769年8月,法国东印度公司进入其财产清算阶段。1771年,设在广州的公司董事会的权力被一个皇家董事会承担,它在5年之后变成了法国驻广州领事馆。其最早的计划是致力于炫耀法国的势力,向那些喜欢制造混乱和热衷内外争斗的法国人表明,即使是在世界的另一端,他们也必须服从由领事馆代表的法国权威和司法权的领导。领事馆必须保护法国公民的正当权力,维持广州的法国公民以及在广州经商的欧洲列强公民之间的和平与和谐。

所有的法国人,无论是商人、行客、船长、商行大班和船员,为了理解、结束和审理在他们之中出现的所有分歧、争执和诉讼,他们都必须与法国驻广州领事馆联系。领事馆经过调查研究之后,还必须将那些在生活和行为上有丑闻的法国人,驱逐出广州及其所属地区之外。领事馆必须采取一切必要措施,以满足他们与中国人、常驻广州的任何外国人和领事馆所属机构打交道时随时都可能会遇到的需求。

法国政府授予法国驻广州领事馆支持和协助法国在华贸易,甚至是在中国皇帝面前保护法国国王陛下臣民的权利。但是,在未获得大清政府对法国领事馆功能的批准之前,即使是在一种私下承认的情况下,领事馆几乎都没有对这一事项进行干预的可能性。领事馆作出指令与解释,十分注意避免对贸易带来干扰的一切因素。1772年,在法国东印度公司存在期间,中国人对一种稳定的贸易感到很放心,均为追逐利益而谨慎对待外国人。外国人为了某种贸易的希望,也必须适应中国的礼仪规制,但法国似乎从来未曾吸取其中的教训。

十六世纪初,最早驶往广州的葡萄牙商船可以自由地从事贸易。此后,中国政府为了防止走私和舞弊,采用的管制措施日益增多。那些沿珠江而上的英国租船,无法摆脱中国当局频繁的干预。代表中华帝国政府的户部(houpou)大官吏及其侍从可以登上商船,举行丈量,确定应交纳的关税。清朝官员通常非常傲慢,坐在一个专门为他准备的带套罩的安乐椅上,以一种轻蔑和鄙视的神气观察一切,其所有部属,甚至是欧洲人都要站立着。当其下属测量外国商船时,他却在好奇地欣赏欧洲的那些珍奇物,并且提出许多问题。

中国政府除了征收吨位税和抛锚税之外,还要交纳各种辅助税,如开舱税和招聘通译税等等,此外还有为广州当局发放准许营业执照的税,而且还要事先送重礼。外国商船还需要在粤海关部交纳商品进口税和出口税。这些手续完成之后,西洋人仍不能随意选择其商品的买方和中国供货方。唯有属于两广总督指定的行商,才有资格与他们交易。

广州商行最早为七行,稍后为十三行,从而形成了被称为“公行”的商行。十三行垄断了商业交易,并为欧洲商船作担保,对一切可能违法的事端负责。中国政府每年都要求行商们发表一份公告,除了要求他们毫无懈怠地帮助夷人抑制其放肆无礼之举和不端行为之外,还要教诲这些人多作善事。这些行商大都受到了其西方同行们的尊重,并且赚取了巨额财富。但他们也要受到中国官吏们勒索礼物和其他物品之恶习的折磨,使他们的赢利变成亏损,从而激发总督大发雷霆之火。

在广州,欧洲人在鞑靼城的下游有一片保留的专用住宅区沙面,城墙环绕,禁止他们外出。这就是诸家公司的十三行,排列在珠江左岸350米长的地界内。那些带有柱廊和门柱的开放长廊,装饰豪华的门面,成为西方列强在华扩张的最早橱窗。那些位于各行之前的亭子,一般是暗示他们拥有的某种特权。这些亭子或楼阁成了一种招牌和标记,欧洲夷馆前并没有任何这样的设施。行商们经常爆发冲突,甚至是流血事件。欧洲人不认为这些楼阁亭榭有到达益处,但他们中的任何人都不想成为停止高挂这种作为国家荣誉之象征物的第一人。

在广州的欧洲人商行中,有50多名大班和公司职员,被限制在一个隔离区中,并且被置于两广总督派遣的密探们的严厉监控之下,生活在时刻会落入中国官吏及衙役们权谋的不安之中。有的欧洲人忘记了总督严禁他们接近中国女子的禁令,又落入了由某些美女们设计的圈套中。如果犯事,会遭到中国当局的殴打和监禁,然后课以沉重赎金而获释。

在每个欧洲机构之中,家庭生活要受一个家务总管的支配,这就是买办。买办确实负责为夷馆充当总管并负责夷馆供职人员的招募,但其主要职责是在夷馆与广州当局之间充当被指定的经纪人,因而他们都是不可或缺的人物。他们处于赚取利益的有利地位,并在某些情况下是有理有利的。如他在法官面前承担由其雇主所犯罪行的责任,并代之忍受事先估计到的惩罚——罚款和杖笞。允许外国夷人从事的娱乐消遣活动受到中国皇帝1760年颁布的条例限制:“禁止任何欧洲人携来其妻妾并与她们共同生活在朕之帝国的任何地方,特别是在广州”。中国政府还禁止外国人在河流中划船取乐,每月的8日、18日和28日,他们可以去散步和呼吸新鲜空气,这是由官方确定的日子。夷人可以参观公园和佛寺,但其团组不能超过10人。当他们乘凉之后,定要返回夷馆。一旦商船出发,便禁止欧洲人再居住于广州,命令他们一律前往澳门住冬。

这是为期6个月的休假和休养期,在这段时间要暂停一切商业活动。澳门自1557年被置于葡萄牙的管理之下,拥有其议事会、行政官和一支150人的驻军。它也是教会的一座重要堡塞,拥有13座教堂,主教权力极大,此外还有3座佛寺,一座圣克莱会(Clarisses)修院,约7000名左右的土著基督徒。大清皇帝向葡萄牙出让了澳门的有限主权管理,作为交换,葡方每年需向清朝交纳一笔贡金——这笔贡金微不足道——并承认中国皇帝至高无上的权力。大清皇帝有权将那些在经营淡季不宜在广州定居的夷人,统统送往澳门。这些人大部分是教廷的异端派,对于控制海洋着迷,对澳门的葡萄牙人表现出了一种鄙视和令人难以忍受的傲慢。贡斯当在其《中国贸易回忆录》中曾写道:

我们从不与葡萄牙人生活在一起。他们之中的大部分是欧洲人,都是因犯罪而被流放到澳门的。其他人则为他们的后裔,或者是各种肤色人的混血儿。世人称之为葡萄牙人,那是由于他们画十字和穿长裤。

在澳门,那些从广州驱逐出来的人,穿着佩饰带的衣服、腰间佩剑和乘坐由卡菲尔人(Câfres,南部非洲)奴隶抬的轿子而招摇过市。他们大吃大嚼、酗酒无度、沉缅于赌博,还购买印度人、马来人、日本人和帝汶人的女子,使澳门城成了贩卖这些女子的庞大人口市场。总之,他们沉沦于堕落的生活之中,非常懒惰,以至于他们从不将时间用于文化学习,变成了完全是肉体上的生灵,只追求粗俗的享受,最终变成了“奇怪的、令人无法忍受的东哥特人”。

某些人更喜欢沙龙中的社交活动,与被他们视为“天仙”的欧洲女子作陪。其实这些女子既没有多少文雅,也没接受多少教育,如同“洗衣妇”般粗俗。据说,她们都是清教徒和不可接触的人。唯一例外,一个放荡的法国人,“法国岛”的一个寡妇。她本是一名原法国大班的遗孀,大班因她抑郁而亡。她后来又嫁给一名葡萄牙人,此人又溺水而亡。该女子32岁,风韵犹存,很漂亮,身材很好,但其品行和性格却与其相貌完全相反。她是该地区所有法国人的情人,造成了许多恐怖场面,因而有人声称她在同胞中制造混乱。

从现在档案馆中保存下来的有关书简和其他书面文献来看,当时居住在广州、澳门的法国人,一小批是东印度公司的职员和传教士,其他则是“海上流民”、冒险家、商船上的开小差者。法国派往广州的东印度公司的第一批代表,均属于小贵族和商业贵族家庭的子女。他们浸淫着入华耶稣会士们以及启蒙时代哲学家们传播的中国治国智慧的思想,虽然对于中国官吏们的行为方式和手段所知无多,也没有做好任何应对准备,但我们应该承认,他们很快就适应了中国的现实,并且得体地行使其职务。

法国在中国贸易令人满意,大概持续了20多年。法国商船运来了颇受好评的羊毛呢绒、铅、玻璃、坠子、闹钟、八音盒、望远镜和其他新奇物,中国官吏们对这一切都着了迷。不过葡萄酒则销售状况不佳。法国商船离开广州驶往洛里昂(Lorient)和南特(Nantes)时,船上装满了大包的丝绸包、瓷器和茶叶箱子,还有大黄、桂皮、姜黄和高良姜。十八世纪运销法国的中国瓷器多达1000—1200万件(套)。当然,这些被称为“洋器”的中国瓷器,仅供外销和外国人消费,其质量要低于景德镇瓷器。1766年,法国共消费210万磅的中国茶叶,基本上全部来自广州出口。当商船从广州驶至法国时,整个法国,甚至整个欧洲的买客都闻风而至,使茶叶价格成倍暴涨,进而使利润远远超过了预计。

到十七世纪下半叶,法国与中国贸易的有所下降。1768年,也就是法国东印度公司被解散的前一年,中国商品在法国的利润只有67%。人们将此归咎于法国与英国的海上之战以及法国贵族的贫穷化,但这种借口是为了避免太严厉地指责东印度公司在政治、管理和商业行为上的失误。

伏尔泰曾经说过,法国设在中国的公司既不会发动战争,也不懂得维持和平,更不善于经商。广州的欧洲商人们无不厌恶地指出,法国商行甚至发展到对中国市场、中国对西方奢侈品和其他商品的真实需求和支付能力等漠不关心的程度。从法国运至广州的玻璃有许多瑕疵,过去曾普遍受中国好评的呢绒也变得质量低劣,不再符合中国买客的雅兴。与此同时,中国供应商也开始向法国人提供末等茶叶,并在批量性输出的丝绸与瓷器中也加入了残次品。

法国在广州贸易上的失落,又激起了中法双方在各个领域中的互相怨恨与抨击。法国人每一次都将情绪失落和金钱损失的责任推卸给对方。法国人至此发现,其金色美梦的破灭,与中国贸易制度令他们难以忍受的背景密切相关。1772年1月20日,一位法国东印度公司的大班在书信中作出了这样的解释:

法国商人们在贸易中拒绝让人勒索敲诈,中国官吏们认为自己受到了冒犯,这是搅乱一个国家保持平静气氛的部分原因。中国官吏们的贪腐行为助长了商品交易中的价格暴涨、武断的税收、拖延发放护照等行为。如果这种作法形成一种习惯的话,那就会激起动乱。

到十八世纪中叶,法国在华贸易已经使它在半个世纪之前形成的远大抱负化为泡影,但法国人却从未因此而思考英国、荷兰和其他国家在广州贸易中获得成功的原因。直到1776年,法国商行和夷馆的雇员,仍生活在一种经常性的不和谐状态中,而且类似的现象也先后出现在法国设在印度和非洲海岸的其他商行中。后来设置的法国驻广州领事馆,在不同程度上继承了这种内讧的遗产。法国驻广州领事沃格兰(François Vauguelin)尽力将这种内耗维持在可控范围内,直至1782年他逝世为止。1785年,常驻广州的法国人仅有9人。所有人都在国内拥有坚强的政治和财政后盾。法国驻广州副领事维埃亚尔(Vieillard)的地位从来都不算稳固。但他在39岁时,便获得了法国瑞涅(Juigné)伯爵的支持,想尽一切办法赚钱,并兼任巴黎医学院的教授。此外,身在广州的还有法国东印度公司的干事长保尔—弗朗索瓦·科斯塔尔(Paul-François Costar)和驻广州领事小德经(Louis-Joseph de Guignes,1759—1845年)。其他在广州的法国人,大都属于圣马洛、南特和波尔多船东的富裕家庭。其中一名会讲汉语并熟悉中国事务的人,便是嘉勒伯(François Galbert),但他很快就被召回法国并转到英国工作,法国驻广州领事馆实际上是租用了原法国商行的宽敞办公地点,这是欧洲人在广州所拥有的最豪华的办公场所之一。

法国东印度公司的解散及其垄断权的取缔,惊醒了法国从事广州贸易的船东们。他们在一段时间内又爆发了某种程度的反弹,并且于1769—1785年间,共派出340艘商船赴印度和中国。直到路易十六的财务总监卡洛纳(Charies Alexandre de Calonne,1734—1802年)创建了一个新公司。当时大航海家德拉佩鲁兹(Count de La Pérouse,1741—1788年)致法国的一位大臣的信中指出:丹麦和瑞典都派遣很有能力的人物常驻澳门,法国在广州甚至缺少能称职出任法官的有能力人士。法国驻广州商人们的处境有些凄惨,公司实施的专营权使他们处于半破产状态,无法解决他们与其中国贸易伙伴们存在已久的信用问题。1786年2月,凡尔赛宫听取了广州商人们的抱怨,于是便派遣昂特尔卡斯托骑士(Chevalier d’Entrecasteaux)赴东方,指挥法国驻在好望角以东的海军力量,并在印度洋监视英法有关限制三桅战舰级的舰艇数量协议的执行情况,巡视远东的海岛、海岸、海港,并在那里搜集尽可能全面的资料。他还负责撤退那些希望从印度和广州返回欧洲的法国人,命令他们遵守严格的纪律,极力避免放荡的生活和传染疾病。

凡尔赛宫要求这位大航海家尽量妥善地解决驻广州法国商人之间错综复杂的纠纷,其中最重要的一项,就是解决在粤法国人于1783年声称已积累到3334362镑债务证券的问题。昂特尔卡斯托要考察这些债务是否已到期,搞清楚它们是否因高利贷积累而成等问题。

法国三桅战舰雷索卢申号(La Résolution)和苏泊蒂尔号(Subtile)于1787年2月7日在澳门停泊。5天后,昂特尔卡斯托骑士向清朝两广总督宣布,他的商船已经驶向珠江口,但两广总督此时正好赴京述职。广州当局要求它们等待以获得准许证。昂特尔卡斯托骑士将这两艘舰重新命名为皇后号(La Reine)和圣—安娜号(Saint-Anne)。但广州的官吏们并没有长时间地受蒙蔽,这两艘法国船驶入中国海域和广州港,引起一阵动荡,直到双方达成妥协方告结束。

昂特尔卡斯托骑士留在广州,但直到1787年3月,法国在广州的贸易始终处于低潮期,甚至连法国驻广州领事馆也一度遭遗弃。为了逃避责任,副领事维雅尔(Vieillard)也逃回了法国。主事科斯塔尔和翻译嘉乐伯准备行李要撤离广州。法国国王驻广州代表的职务就落到了小德经的身上,小德经收回了被维埃雅尔武断出让的商行办公地点。至于那笔悬而未决的债务,考虑到它可能会牵涉到国家重要人物的利害关系,再加上大批中国债务人都已破产和无偿还能力,所以昂特尔卡斯托骑士决定暂将此事压下来,而是集中精力阻止英国人在中国海的活动。

昂特尔卡斯托骑士在广州遇到了一名爱惹事生非的入华耶稣会士梁栋材(Jean-Jos de Grammont,1736—1808年)。梁栋材甘愿以秘探生涯充其第二职业,并且经常向法国海军大臣和法国北京传教区密报。他在自己生活的乾隆帝宫廷中、在广州官吏界和北京传教区中名声狼籍。钱德明(Joseph-Marie Amiot,1718—1793年)还专门通知法国原大臣贝尔坦(Henri Bertin),声称已经获准暂居广州的梁栋材,在那里并不受人好评和欢迎。1790年,应两广总督的要求,梁栋材被召回北京。

昂特尔卡斯托骑士怀着对中法贸易不再存有幻想的忧郁心情离开了广州。在广州夷馆这些“隔离区”中,大大小小的欧洲王国——如英国、荷兰、法国、西班区、葡萄牙、奥地利、瑞典、丹麦、普鲁斯、不来梅(Brêne)、汉堡、拉古萨(Raguse,意大利)、热那亚、托斯卡纳(Toscane,意大利)——都将他们乱哄哄的争吵带到了广州,中国人本来并不希望把欧洲人都集中到广州十三行区,但一方的嫉妒和羡慕、另一方的高傲和鄙视,所有人都怀着一种不明智的自尊心,这一切造成了各方难于逾越的障碍,只好以“隔离区”来处置。

从此之后,欧洲人在广州的国家间对立超越了他们之间的商业竞争,因为无论商业竞争多少野蛮,它终究也会导致商界的某种团结,每一方都希望成为实现其君主巨大抱负的工具。人们习以为常地看着出售盆碗、便壶和奶瓶的小商人高升为小掮客,并且希望以掮客的口吻讲话。英国东印度公司占有优势地位,他们以某种日益膨胀的傲慢态度,来炫耀其财富和海上霸权。世人也因他们那无事生非和专横武断的性格,而格外憎恶他们。大部分人只好违心地服从他们的统治,并宣布英国人才是应该对他们保持戒心并与之斗争的人。与英国人有历史老账清算的法国人,也只好不无危险地直面他们。1785年1月8日,200名英国开小差的水手在其军官率领下,抢劫和毁损了法国一座简易建筑,杀死其中居住的七八人,并且还杀死了法国守卫军官。

在这个并不特别关心伦理道德的英国世俗的东印度公司的边缘,活跃着一支天主教传教士的队伍,伺机潜入被禁止入境传教的中国内地。他们对那些航海家及其海上贸易行为很不以为然,指责他们蔑视禁令的行为招致了中国人的不信任,给基督徒们造成了很坏的印象。贡斯当于1789年乘海豚号船出发赴华时写道:

我们船上有许多乘客,一名女子、多名男子和4名传教士,此外还有为法国岛准备的两名修女。那些号称年轻而又漂亮的可怜少女们,根据其行为而表现得苦乐不同,那些传教士们只会祈祷上帝和呕吐,船上的随船指导神父只会饮酒和发誓,每天必须作9分钟的弥撒,从而挽救了其性命。

这些耶稣会士以及巴黎外方传教会、方济各会、多明我会和奥古斯定会的司铎们都集中在澳门和广州。法国人以其吵闹的惯例、无敌的勇气和制造混乱的禀性,而颇为引人注目。葡萄牙人在那里寻机迫害法国人,并且对他们在澳门的居住权提出质疑,其理由是法国人是招致中国政府与澳门城当局之间断绝关系的原因。自一个世纪以来,广州的那些大大小小的中国官吏们,审视和分析了西方人的习惯和行为,在这些中国官吏们眼中,西方人均为不可救药的蛮夷人。我们现在掌握有他们内部争论的证据和日益增多的要求,这些人忘记了他们自己的处境和中国的浩荡皇恩。

两广总督出面威胁要用最严厉的惩罚绞刑对付这些夷人,因为他们违犯了中国法律并且成了制造动乱的起因。贡斯当认为,这些威胁确实已经被广州的外国人认真对待了,他们害怕遭受刑罚,蛮横无礼行为,炫耀和傲慢的态度都收敛了许多。清朝年迈的皇帝也被传教士们的狭隘和不法行为所激怒,他发出的警告从未能抑制这些福音传播者的狂热,并且愈演愈烈,到十八世纪末,中西关系开始进入对抗阶段。

大革命时代的法国置身于东亚事件之外,它所关心的是其他事务,而不是它在中国的贸易和政治地位。1790年4月3日,法国国王的一道诏令便撤销了卡洛纳的东印度公司。该公司在解散之前,曾要求它在广州的经纪人,将其行(商行或公司)出让给乐意为其恢复而预先垫付款的人。小德经作为法国国王的代理人,力图挽救可能出现的最坏的情况,他于1791年12月20日致法国海军部长的一份报告中指出:

【欧洲】商人们将会被迫居住在中国人中,由此便面临偷盗与纵火。他们由于缺乏地盘,而只能在其现有的商号中存放其货物,那里有一个钱柜以及存放茶叶和运回欧洲的其他商品的空间。如果无故改变商号并使停泊在海岸的商船与摩尔人融为一体,那么整个国家便会失去信誉;如果与外国人共同居住在一起,那就会有一种显而易见的危险;如果船员们前来争吵,那就有可能出现任何不测事故。在中国,凶杀都会产生可怕的后果。我们贸易的破产,也可能为其后果,其他国家将会联合其力量,以便将我们从那里驱逐出去。

小德经通过这一封书信,为领事申请一件证书,以及与该头衔相适宜的权力,以便他有权力行事并拥有为行使其职务而需要的最起码信誉。他最终还加入了书面誓辞,发誓要忠于国家、法律和国王,要全力遵守和践行由国民议会提出并由国王批准的政令。这一切实际上却是一无所成。人们为他保留了一家代理商行职员的地位,薪水微不足道。1793年他被从本地治里派去管理中国这家商行的人所取代。三年之后,他又乘船赴法国岛,并希望在那里领取其工资,一切依然无果。在告别法国十七年之后,他最后于1801年返回欧洲。经过多方奔走之后,他被拖欠的薪水问题最终也获得解决。1803年,拿破仑的外交大臣塔列朗(Charles Maurice de Talleyrand,1754—1838年)打算派他重新往广州,但再次爆发的英法战争却使这项计划胎死腹中。他被调任外交部,整理法国领事馆的档案。小德经于1813年出版了一部《法汉拉词典》,但他的中国工作经验再无用武之地。

法国的广州商行于1790年被拍卖,被两位大班贡斯当与彼龙(Piron)收买,他们又把它出租出去。法国在广州的贸易据点被放弃了。时任荷兰东印度公司经理、后于1794年作为东印度公司特使的范罢览(Everard van Braam,1739—1801年),曾经非常傲慢地宣布,法国在中国就如同在欧洲一样笨拙无能,甚至已经被排除在欧洲列强之外。

范罢览吸取了1793年英国使团马戛尔尼(Lord Earl Macartney,1737—1806年)在中国遭遇礼仪问题上的失败教训。他成功地说服了荷兰东印度公司,其后派遣一个尊重中国礼仪的使团。该使团被委托给德胜(Isaac Titsrngh,1745—1812年)。此人于1794年9月间启程,于1795年1月10日到达北京。

梁栋林神父自荐为该使团服务。他声称其唯一的目的是赴北京去游说大清皇帝,并向皇帝进献礼物。他既无怨言发泄,又无需请求原谅。我们通过作为译事而陪同他的小德经而获知,荷兰人忍受了无数的苛求和折磨,最终也只好做出顺从的表示,例如下跪和叩头等。

英国人保持了在广州的优势地位,迫使荷兰人接受中国式处理方法,又加强了英国人的坚信,唯一可以面对中华帝国的态度,便是强硬。这又导致东印度公司于1802年试图强迫驻澳门的葡萄牙军官在那里设立一座葡国兵营,但最终未能得逞。法国国旗不再飘扬于黄埔港的左岸。当时仅有英国人、荷兰人、西班牙人、瑞典人和美国人在广州经商。

英国人始终害怕拿破仑的法国重返广州,自称为“海龙”的英王乔治三世(George Ⅲ,1738—1820)的一封致大清王朝乾隆皇帝继承人嘉庆皇帝的奇怪信件可以作证。他在信中写道,法兰西王国自十二年来一直处于革命之中,并与英国进行战争。他追述路易十六(Louis ⅩⅥ,1754—1793年)死于断头台之后,又提到了拿破仑,认为拿破仑是一个卑鄙的人物,持续以其阴险的理论和荒谬的计划而欺骗所有人。这就是为什么法兰西王国的居民始终生活在一种混乱之中,既缺乏法律制约,又没有任何思想活力。所以,法国在中华帝国永远不会停止从事传播其阴险教理和荒谬计划的企图。像嘉庆那样聪明和谨慎的皇帝,当然很容易洞察到法国国王的骗人计划及其荒谬性。英国国王让中国天子与“西夷”王子之间的竞争和争执,这是失礼和不妥当的。嘉庆皇帝在其答复中,并没有涉及到这一切,仅仅提到了自己的宽容:

至于陛下那些多年来与吾国贸易的臣民,朕应该提醒注意,天朝政府平等对待所有人和所有国家,以慈悲和善意的眼光看待这一切,始终以最大的宽容和友善对待贵国臣民。因此,贵国政府要求对他们表示之特别厚爱,是没有理由和机会的。

然而,仇视法国的英国东印度公司在广东的官吏和巨商大贾中却大占便宜,一名法国商人指出,非常具有心机的英国人对法国人的性格产生了某种负面影响,没有任何人将法国人介绍到商行中去任职,当然英国人的形象也并未因此而得以提升。1808年9月21日,当英国海军司令德鲁里(Drury)借口法国威胁而派遣一支特遣部队在澳门登陆时,清朝两广总督作出的反应是关闭与欧洲贸易的大门。三个月之后,英国海军司令卷起行李回家去了。

英国人对法国力量返回广州的怀有恐惧而加以防范,这点并非毫无根据。早在1801年,夏尔庞蒂埃·德·科西尼确实提出了一项建议,即向中国派遣一次商业远航。后来到1803年,法国海军司令勒努瓦(Lenois)的舰队驶入了印度洋,并使其中一部分在本地治里登陆,这是对英国在印度霸权的一次真正挑战。我们不应忘记被大革命孤立的法国人的骚动,现在又受到了拿破仑胜利的鼓舞。在这些人中,有一名旧骑兵军官圣—克鲁瓦(F.R. de Sainte-Croix),他曾于1803年乘一艘三桅战船,前往为正与英国人作战的印度马拉塔人(Mahrattes)效力。他后来又赶往菲律宾,在那里成为西班牙总督的副官。圣—克鲁瓦经过多次冒险之后,于1807年到达澳门,当时一小批法国人正试图在那里给英国人制造某些麻烦,其中让-马利亚·达约(Jean-Marie Dayot)曾在十五年前为交趾支那的国王嘉隆(Gialong,1802—1819年在位,即阮世祖)效力,并且将其精心绘制的一批海岸地图和一份航海备忘录送给了圣—克鲁瓦,让他转呈拿破仑。

圣-克鲁瓦于1808年经美国返回法国,将达约的那些珍贵资料转交给拿破仑的外交大臣,以转奏拿破仑。但它们却被遗忘在海军部的地图收藏室。当拿破仑于1811年将其注意力转向东印度时,圣-克鲁瓦于1811年12月21日向他呈交了一份有关向中国遣使的上表,旨在摧毁英国在远东的贸易优势,但1812年拿破仑将其军队投入到灾难性的俄国战场上去。1814年,由于欧洲反法联军入侵法国,从而结束了法国帝制,也毁灭了法国刚刚崭露头角的东方政策。这场战争同时又使英国确保其在亚洲事务中的重要地位和角色。

在中国,外国商人的傲慢行为激起众怒,中国官吏们的劝告和指手划脚均不起作用。这一年在广州也出现了紧急警报。1814年4月,中国当局结束了外国商行的经商活动,致力于稽查并从中撤回所有法国的人员。到12月末,清朝两广总督又撤销了禁令,广州对外贸易再度启动。但由于鸦片交易、殖民主义战争和不平等条约接踵而至,形势与先前完全不可同日而语。

法国在远东和广州的商务活动,要晚于欧洲多个海上殖民大国。直到1664年,法国才创建了由国王支持的法国东印度公司,也是欧洲第四个东印度公司。1698年至1699年,法国的安菲特利特号商船首航中国,开通了中法两国间的海上贸易直航。法国的商行与商人、大班们在广州立足之后,其成果在开始阶段是令人沮丧的,受到了英国与荷兰人的排斥,后来法国人一度活跃于广州的十三夷馆和十三行中,但好景不长,在近代中西关系与广州贸易中不占重要地位。

耿昇学术小传

耿昇,1944年12月生于河北省阜平县,1968年毕业于北京外国语大学法文系。

耿昇自1980年由外交部调入中国社会科学院历史研究所,便从事有关中法关系史、法国汉学诸方面的翻译与研究工作。现在是中国社会科学院历史研究所的研究员。在社会工作方面,任中国中外关系史学会会长、中国敦煌吐鲁番学会和中国蒙古史学会理事,中国敦煌研究院、北京外国语大学、中国海交史博物馆、华东师大海外汉学中心兼职研究员或教授。本人是法国亚细亚学会的国外会员,1995年获得法国政府文学艺术勋章。

本人从事中法关系史研究,侧重于明清之际入华耶稣会士与中西文化交流方面的翻译与研究。在西域史方面,涉及到了敦煌学、突厥学、藏学、蒙古学、中国与阿拉伯—波斯关系史诸领域。在法国汉学方面,主要是译介法国当代汉学家的名著与研究动态。

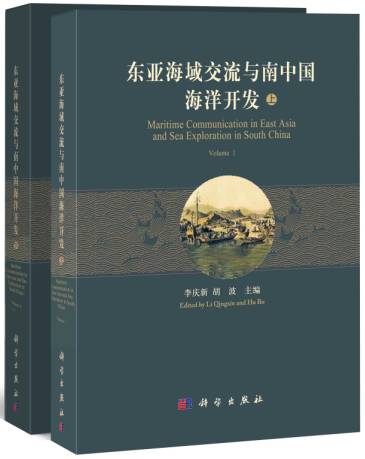

本文摘编自李庆新主编《东亚海域交流与南中国海洋开发 》一书,科学出版社,2017年3月,注释参考原文。

ISBN 978-7-03-051620-6

责任编辑:李春伶

《东亚海域交流与南中国海洋开发(全两册)》为2014年9月中国经济史学会、广东省社科联、广东省中国经济史研究会、广东省中山市社科联、广东省社会科学院广东海洋史研究中心联合在中山市举办的“海上丝绸之路与明清时期广东海洋经济”国际学术研讨会的论文集粹。论题主要包括:大航海时代亚洲海洋形势与海上丝绸之路变迁,中国南方海洋经济发展与海陆互动,海上贸易与海洋网络,濒海地区开发与区域社会,海盗与海防、海洋文化与海洋信仰,海洋生态与环境变迁及海洋史研究理论、方法等方面,是当前国内外海洋史研究的最新成果,体现了当下国际学术的前沿水平。本书适合明清社会经济史、闽粤区域史、海洋史等相关领域的研究者参考使用。

(本期责编:王芳)

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

更多好素材,期待您的来稿

点击“阅读原文”可购买本书