未来:

-

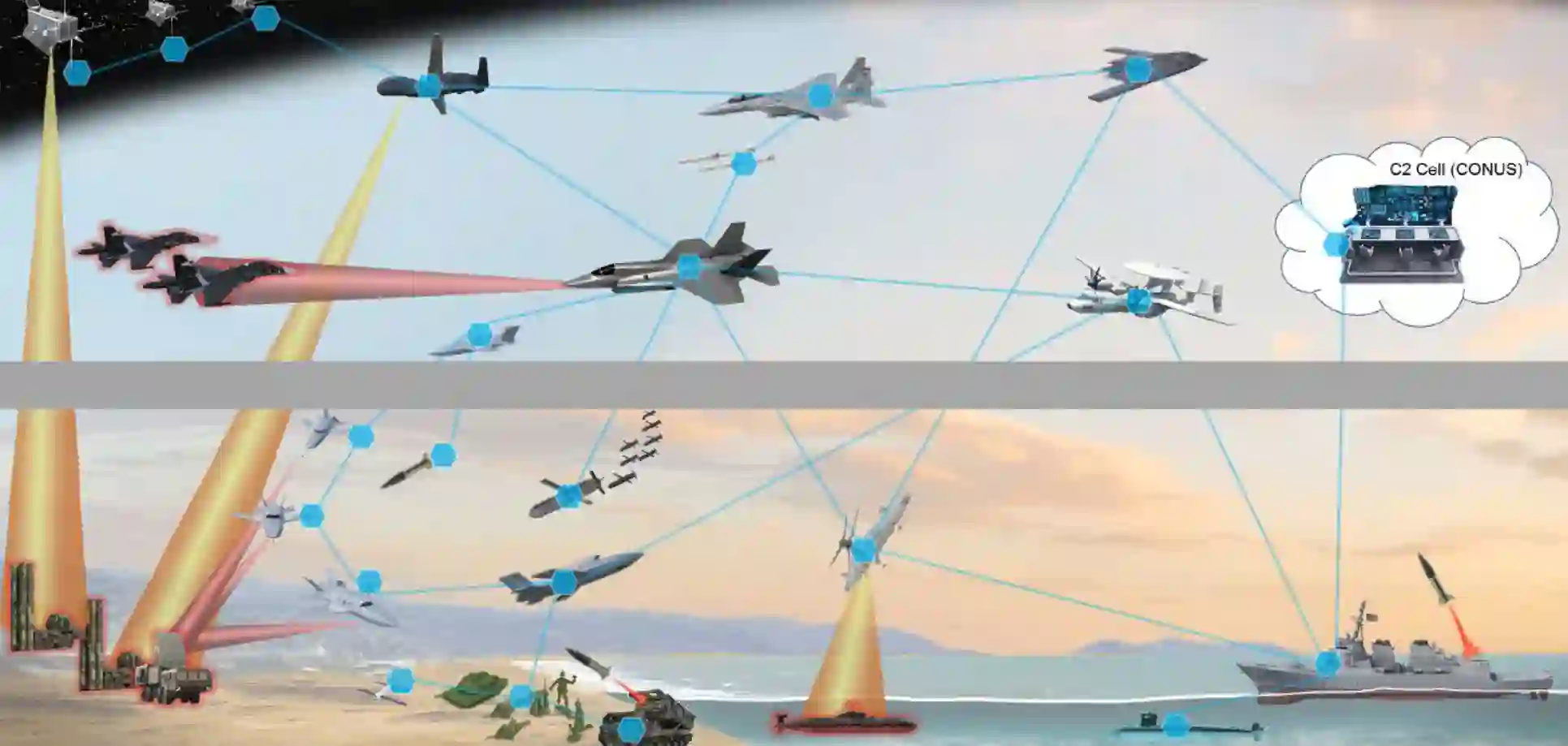

有人驾驶飞机和无人驾驶飞机网络将统领天空。这些团队将越来越模块化,并针对反空、拦截和近距离空中支援任务进行优化。

-

兵棋推演、“红旗”演习和动态地面站模拟相结合,将检验空军人员在地面和空中通过无人机网络执行任务指挥以及应对威胁环境快速变化的能力。这些试验将有助于引导空中力量以及整个联合规划和目标确定周期进入算法战争时代。

一种新的空中力量理论即将问世。未来五年,美国空军(USAF)计划投资数十亿美元用于研发一支由 1000 多架协作作战飞机(CCA)组成的部队。其愿景包括与盟国和合作伙伴合作,将第四代和第五代飞机与多功能无人系统配对使用,创建能快速适应战场变化的空中网络。多份报告和兵棋推演都预示着一个新的未来:无人系统将取代老旧、昂贵的有人驾驶飞机,并为同级冲突创造全新的优化任务配置。鉴于空军在 2024 年 7 月决定重新评估其第六代飞机以及新的空中特遣部队的出现,这些无人系统的命运至关重要。

然而,在未来的空中行动中,军事组织将如何指挥和控制分布式的 CCA 网络?这些网络是否会成为众所周知的 “忠诚僚机”,只听从驾驶舱内飞行员的战术指令?或者,无人机是否会像联合空中作战中心(CAOCs)那样听从指挥中心的命令?在打造未来空中力量的过程中,围绕 CCA 的指挥与控制(C2)架构几乎肯定会和系统本身一样重要。美军需要一个清晰的自主飞机任务指挥概念,在多域作战网络中执行,并针对不同任务类型进行调整。

战术响应能力与作战效能之间存在根本性的权衡。当任务需要及时调整时,CCA 指挥系统应以任务负责人为中心,并确保飞行员拥有高带宽、低延迟的通信和人为因素优化软件的正确组合,以帮助他们应对空战的混乱和复杂性。当任务需要集中和统一行动时,即大规模和目标一致时,CCA C2 应将重点放在指挥中心指挥的作战计划和任务执行上。空军和各军种的其他航空兵需要投资于灵活的作战网络以及有助于使指挥与控制的核心流程适应现代战争现实的概念和训练制度。为实现这一目标,美国空军应开始进行更多涉及指挥控制的研究和兵棋推演,同时加快一系列试验。选择一种新装备是一回事,围绕装备形成新的条令和流程则是另一回事。

https://cdn.zhuanzhi.ai/vfiles/62b35c75c3c879bc43104b46e399cacc)

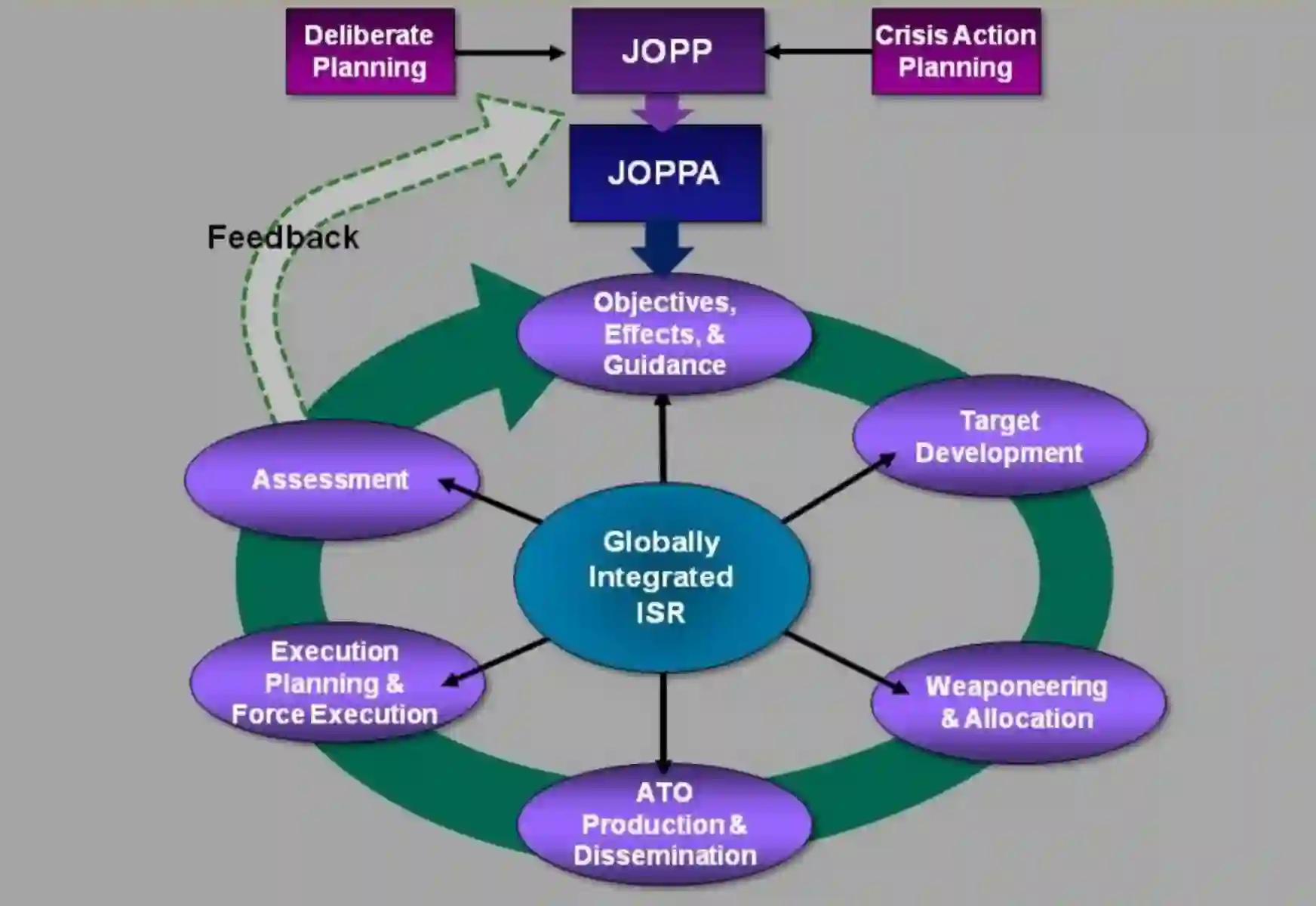

图1:先进作战管理系统

指挥与控制

在各国竞相将 CCA 纳入其空军的同时,一个问题依然存在: 军队将如何指挥和控制新的编队?

指挥是一项持续性职能,由以下关键子任务组成:收集和区分相关信息,将其转化为估算以确定目标和行动方案,将这些计划转化为命令,以及通过评估监控进展情况。指挥系统的形式是将协调中心(指挥官)与参谋人员联系在一起,使其意图与指挥官的关键决策保持一致。在海军陆战队的条令中,指挥既包括决策,也包括指挥他人;控制则涉及反馈回路和对 “有关正在发生的情况的持续信息流 ”的管理。因此,CCA 的 C2 架构必须考虑到由谁来指挥平台,以及在目标不断变化的多变环境中如何分析反馈回路。

在空中力量的发展过程中,一个反复出现的主题是利用 C2 在时间和空间上集中和安排战术空中效果,同时也允许驾驶舱内的飞行员灵活应对新出现的情况。在 “沙漠风暴 ”行动之后,詹姆斯-温内菲尔德和达纳-约翰逊的一项历史研究将 C2 定义为 “统一行动”。该研究分析了陆军航空兵、海军陆战队和海军为挫败日本入侵中途岛而采取的联合空中行动。中途岛战役虽然在战略上取得了成功,但却暴露出陆基空战和海基空战在行动上缺乏统一。这种缺乏协调的情况一直持续到朝鲜战争,各军种之间的竞争阻碍了联合空中作战。

中途岛战役由一名指挥官指挥所有航空资产。尽管在协调方面做出了工作,但联合行动仍然受到军种间竞争、理论冲突和沟通不畅的困扰。越战进一步暴露了这些问题,表明有必要进行重大变革,以实现真正的统一行动。

自第二次世界大战以来,联合空中力量的管理过程不断发展,这主要归功于联合目标定位协调委员会为消除各军种对任务优先级的观点冲突所做的工作。20 世纪 70 年代,军方精简了指挥系统,赋予参谋长联席会议主席(CJCS)更大的权力,并强调作战指挥官(COCOM)在联合行动中的作用。1986 年的《戈德华特-尼科尔斯国防部重组法案》进一步巩固了这一加强协调的举措。其结果是设立了联合部队空中分队指挥官(JFACC),并制定了主攻击计划(MAP)和空中任务指令(ATO),改进了对航空资产的集中控制和协调,在 “沙漠风暴 ”中发挥了巨大作用。

然而,统一行动还必须适应战术战斗的多变性,因为在战术战斗中,不可预见的情况可能会造成新的残酷现实。如果没有战术灵活性的配合,集中化的 C2 系统就会变得脆弱。

图 2:应急和危机执行: 任务分配周期

在战术层面,CCA 必须支持已被现代飞机产生的大量信息压得喘不过气来的飞行员进行授权。这种授权应是指挥官意图的延伸,并允许 CCA 在任务范围内主动执行任务。CCA 必须能够对飞行员或为支持自主系统的算法提供信息的传感器所注意到的不断变化的战术情况做出反应。这种反馈回路是分散执行的精髓所在;如果 CCA 缺乏这种反馈回路,就很可能使任务变得脆弱,导致不堪重负的飞行员不得不在驾驶舱内和控制 CCA 的设备上管理超出人类大脑处理能力的更多信息,尤其是在身体紧张和恐惧的情况下。根据迈克-泰森(Mike Tyson)对莫尔特克(Moltke)和艾森豪威尔(Eisenhower)名言的复述,“每个人都有自己的计划,直到脸上挨了一拳”。洞察、躲避或承受打击以准备反击是战术反应的精髓。

此外,CCA 需要具备在作战和战术层面执行任务指挥的能力,最佳的 C2 由任务类型决定。在某些任务中,作战效能的价值大于战术反应能力的效用。反之亦然;另一些任务对战术反应能力的要求超过了完美的作战效能。现代空中任务分配周期大多围绕 C2 架构展开,该架构将 CCA 与指挥中心而非驾驶舱内的飞行员联系起来。从目标、效果和制导的制定,到目标的制定,再到主攻计划的制定,大部分飞行计划都是在指挥中心进行的,即使是通过 AWACS 这样的节点进行协调。由于指挥中心的视野比任何单个任务领导者都要宽广,因此将 CCA 的 C2 嵌套在指挥中心可确保评估确实是一项持续性活动。集中控制所带来的规模经济效益不应因战斗机飞行员的诱惑而立即打折扣。

然而,在需要战术层面授权的复杂任务中,CCA 有能力减轻飞行员的认知负担,从而扩大其影响范围。效率的提高应能转化为卓越的任务性能。一架 F-35 战斗机在两架装载空对空导弹和诱饵的 CCA 的伴随下,很可能会比单机造成更多的空对空杀伤,即使两者的武器装载量相当。同样,10 架 F-35 和 F-15X 与 100 架 CCA 协同飞行的效果会更好。只要算法是任务指令的延伸,飞行员就能根据任务指令自由观察和应对变化。

未来通过有人和无人系统网络执行任务的空中力量,将取决于根据每个任务的逻辑调整 CCA 算法。要充分挖掘 CCA 的潜力,就必须进行兵棋推演、实验和研究,探索各种情况下的任务指挥以及按任务类型划分的新 C2 模型。这些实验需要在为大国竞争而优化的新型战斗联队基础上,纳入组建空中特遣部队的新概念。此外,实验还需要对采用敏捷作战部署(ACE)、机动作战计划和多域脉冲作战的新特遣部队进行压力测试。换句话说,分布式飞机网络必须从分散的机场汇聚到一起,并通过网络战和其他技术手段实现空中力量的同步,从而创造机会之窗。这些努力必须考虑到多重脉冲作战,以及在战役过程中通过空中产生战斗力的能力,才能具有可操作性。这项任务要求利用人工智能和机器学习,对多种作战功能进行更深入的数字整合和数据综合,并想象出更具联合性和动态性的全新 ATO。在这一未来空中力量愿景中,软件与硬件同等重要。

下面的探讨将从作战效能与战术响应之间的基本权衡角度分析假设的空战。从反思第二次世界大战中的轰炸机联合进攻和越南上空的空战,到约翰-沃顿和海湾战争以及巴尔干半岛,空战战役是作战研究的首选分析单元。虽然空战往往涉及多种任务,但下面的场景将直观地描述三种空战,每种空战都围绕一个任务领域:反空战、拦截--包括反陆和反海作战--以及近距离空中支援。